読みが苦手な子の指導の具体例

前回の記事で、人が文字を読むには、文字を一文字ずつ音へと変換する「音韻ルート」と文字をまとまりとして変換する「語彙ルート」の2種類があるという話をしました。今回の記事では、それらに苦手さのある児童の実際の指導例について、ご紹介いたします。

福生市立福生第七小学校 ことばの教室 主任教諭 博士(教育学)公認心理師 臨床発達心理士 髙橋 三郎

1 音韻ルートでの読みが苦手と想定される児童への指導例

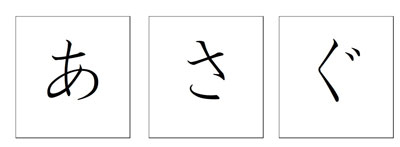

フラッシュカード例

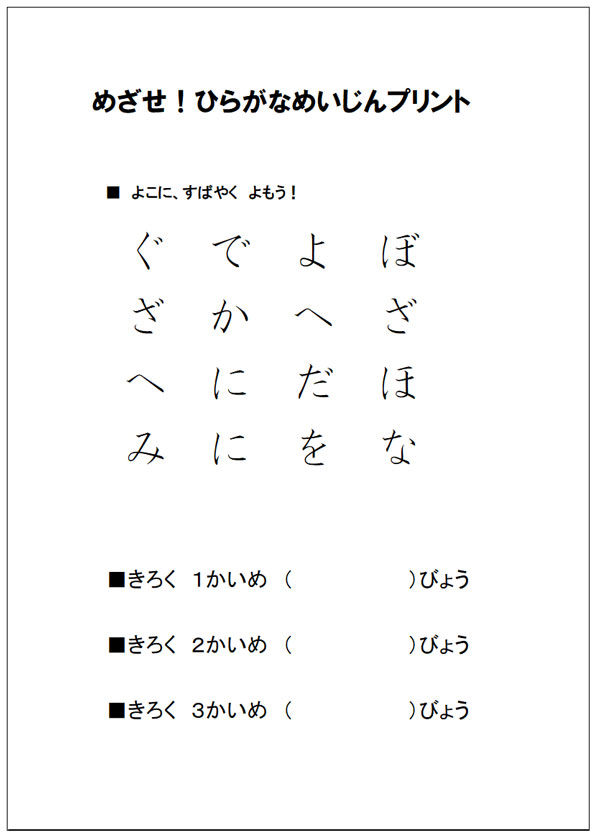

ひらがなめいじんプリント

また、ある程度、素早く読めるようになってきたら、「めざせ!ひらがな名人プリント」を用いることも効果的です。これは、一文字一文字を素早く正確に、左から右へ、上から下へと読ませていくものです。一回につき全部で16文字あります。

フラッシュカードの場合、指導者が一枚ずつめくる必要がありますが、これだとめくる必要もありません。

これは私のホームページ上に公開しており、無料で利用可能です。ボタンをクリックするだけで、何枚も新しい文字配列のプリントを作ることができるので、大量に印刷して家で取り組んでもらうということもできます。なお、ひらがな版だけでなくカタカナ版もあり、拗音の有無も選べます。

2 語彙ルートでの読みが苦手と想定される児童への指導例

私が良く使うのは、NPO法人スマイル・プラネットが出しているスマイル式や、プレ漢字プリント内にある「ひらがな読みプリント」です。これは、単語のまとまりを見つけて丸をしていくものです。これもできるだけ早く正確に行うことが求められます。国語の教科書の単元ごとにデータがありますので、予習的にこのプリントに取り組んでから、実際の単元に取り組んでも良いです。

3 通常級では、朝の時間や宿題などで取り組んでみましょう。

今回の指導例は、私がことばの教室で行っているものですが、もちろん、通常級においても、朝学習等の時間に同様の指導を行っても良いと思います。

特に、ひらがな読みプリントは声に出す必要が無いので、自習するのに特に適しています。2~3枚取り組ませても数分で終わりますので、大きな負担にはなりません。もちろん、宿題に出してもよいです。ぜひ取り組んでみてください。

4 次回の記事について

次回は読みに課題のある児童の合理的配慮についてお伝えしたいと思います。「合理的な」配慮ですので、児童にとって有益であるのはもちろんのこと、担任の負担ができるだけ少なく「過度な負担にならない」というのが重要なポイントになってくると思います。その点も含めてお話ししたいと思います。

髙橋 三郎(たかはし さぶろう)

福生市立福生第七小学校 ことばの教室 主任教諭 博士(教育学)公認心理師 臨床発達心理士

大学院で博士号を取得し、現在はことばの教室で子供達と向き合う日々を過ごしています。言語障害や発達障害に関する知見や指導方法を様々な先生方と共有できたらと思います。

同じテーマの執筆者

-

特定非営利活動法人TISEC 理事

-

東京都立白鷺特別支援学校 中学部 教諭・自閉症スペクトラム支援士・早稲田大学大学院 教育学研究科 修士課程2年

-

東京都立南花畑特別支援学校 主任教諭・臨床発達心理士・自閉症スペクトラム支援士(standard)

-

富山県立富山視覚総合支援学校 教諭

-

北海道札幌養護学校 教諭

-

東京学芸大学教職大学院 准教授

-

東京都立城北特別支援学校 教諭・臨床発達心理士

-

福島県立あぶくま養護学校 教諭

-

東京都立港特別支援学校 教諭

-

京都教育大学附属特別支援学校 特別支援教育士・臨床発達心理士・特別支援ICT研究会

-

信州大学教育学部附属特別支援学校 教諭

-

在沖米軍基地内 公立アメリカンスクール 日本語日本文化教師

-

静岡市立中島小学校教諭・公認心理師

-

寝屋川市立小学校

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望