21st New Education Expo in 東京 現地ルポ(vol.2) 次期学習指導要領から見える未来の学び

「New Education Expo 2016 in 東京」が6月2~4日の3日間、東京・有明の東京ファッションタウンビルで開催された。2回目の現地ルポでは、文部科学省で次の学習指導要領改訂に携わっている合田哲雄・教育課程課長のセミナーを紹介する。また、展示ゾーンからは、最新の理科教材と、最先端のICTを駆使した「フューチャークラスルーム(R)」の全貌をお届けする。

予測困難な未来で活躍できる人材を育む、それが学習指導要領の使命

新しい時代と社会に開かれた教育課程 ~学習指導要領の改訂にあたり~

文部科学省 初等中等教育局 教育課程課長……合田 哲雄 氏

20年後30年後の社会を見据え、学習指導要領を改訂する

文部科学省 初等中等教育局 教育課程課長 合田 哲雄 氏

次の学習指導要領が、姿を現そうとしている。本年度内には、中央教育審議会が答申を出す予定だが、このNew Education Expoが開催された6月初頭は、答申のたたき台になる「審議まとめ」に向けた審議がちょうど佳境を迎えていた。そんな中、学習指導要領の改訂を担当している文部科学省 初等中等教育局 教育課程課長の合田哲雄氏の話を聞けるとあって、会場は多くの聴衆で埋まった。

「学習指導要領の改訂とは、未来を創造することに他なりません。20年後30年後の社会がどうなっているかを予想し、その時どんな力が必要になるかを考え、そのためにはどんな学びを行うべきかを、学習指導要領に反映させるのです」

と合田氏。

学習指導要領は、約10年に1度のペースで改訂される。次の学習指導要領が施行されるのは2020年(小学校)だが、その学習指導要領は2030年頃まで使われることになる。つまり、2016年の時点で、2030年頃まで通用する教育方針を決めなければならないのだ。「学習指導要領改訂=未来を創る」という意味が、よくわかるだろう。

「しかし今、世界は激変期に突入しています。人工知能によって、社会や人々の生活は劇的に変化するとも言われています。20年後30年後の社会がどうなっているかを予測することは、容易ではありません。

だからといって、学校教育が無力なのではありません。その逆です。未来の予測が困難なものだからこそ、どんな未来になっても対応できる力を育み、新たな未来を創造する能力や資質を育むことが、学校教育の使命ではないでしょうか」

そして合田氏は、近年話題の人工知能を例に、日本の学校教育が間違っていないことを説明した。

「人工知能は、『ディープ・ラーニング』という方法で飛躍的に進化しています。これは、個々の知識を関連付けて概念を理解していく学習方法ですが、このやり方は、我が国の学校教育における学習過程とまったく同じです。

『習得・活用・探究』の中で、自分の経験やこれまで学んだ知識と関連付けながら新しい知識を深く理解する。そして、生きて働く知識として身につけていく。我が国の学校教育の方向性は、間違っていません。今後はさらに、進化させていくことが求められます」

学校教育の方向性が正しい証拠に、OECDの学習到達度調査(PISA)の成績も良好だと、合田氏は図表を見せながら解説した。そもそも「学力低下」を危ぶむ議論が起きた原因の一つが、このPISAでの成績低迷であったが、2012年の調査では「数学的リテラシー」「科学的リテラシー」が1位に、「読解力」も2位となっている。

一方で、課題も見えてきたと、合田氏は言う。日本の中学生は、「数学・理科の勉強が楽しい」「数学・理科を使うことが含まれる職業につきたい」と答えた割合が、国際平均に比べて低いのだ。

数学・理科に対する中学2年生の意識

|

数学

|

理科

| |||

|---|---|---|---|---|

|

日本

|

国際平均

|

日本

|

国際平均

| |

| 数学・理科の勉強は楽しい |

48%

|

71%

|

63%

|

80%

|

| 数学・理科を使うことが含まれる職業につきたい |

18%

|

52%

|

20%

|

56%

|

(出典)IEA国際数学・理科教育動向調査(TIMSS2011)質問紙調査結果より文部科学省が作成した図表より抜粋

「また、高校生の学校外における平日の学習時間は、20年間で実に半減しました。だから今、アクティブ・ラーニングの視点に立った授業改善を行い、知識の理解の質を向上させると共に、主体的に自ら学ぶ態度を養うことが急務となっています」。

次の学習指導要領は、どうなる?

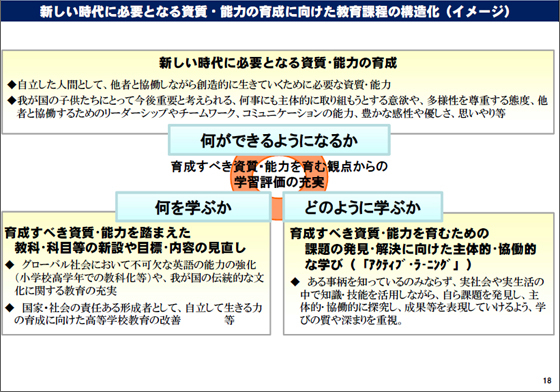

●何を学ぶか

育成すべき資質・能力を踏まえて、教科・科目等の新設や、目標・内容を見直す。

「小学校高学年で英語科を新設するのも、その一例です。しかし英語の教育内容を見直すのは、小学校だけではありません。今以上に英語に力を入れなければならないのは、中学校も同様だと考えています。

順を追って、お話しましょう。まず、高校卒業時点で、英検準2級~2級レベルの英語力を身につけることを、今後目標にします。そのためには、高校の英語教育を見直さなければならず、そのためには中学校の英語教育も見直さなければならず、そのためには小学校も……という流れなのです。

中学校では、新たに英語力を測る学力調査を行う予定です。英語の4技能『読む』『書く』『聞く』『話す』を測る調査になるでしょう。そのため、小学校高学年の英語科では、この4技能の基礎を養っていく計画です」。

また高校では 歴史総合、地理総合、数理探究、公共など、新しい科目が導入される。

「高校教育を変えるだけでは十分ではありません。高校教育は、大学入試の影響を強く受けますから。だからこそ今回の高大接続改革では、高校教育・大学入試・大学教育を三位一体で改革するのです」

●どのように学ぶか

「何を学ぶか」が学習の内容論なら、「どのように学ぶか」は学習の方法論。次期学習指導要領では、主体的・対話的で深い学びを行っていくことになる。今話題のアクティブ・ラーニングの視点に立った授業改善も、ここに該当する。

「アクティブ・ラーニングでは、(1)対話的 (2)主体的 (3)深い学び、の三つの視点が大事になります。(3)の深い学びとは、『見方や考え方』を働かせて思考・判断・表現し、『見方や考え方』を成長させながら、資質・能力を獲得していける学びのこと。新しい学習指導要領では、この三つの視点を踏まえ、単元や学期といったまとまりの中で授業をデザインすることが求められます」

●何ができるようになるか

今までの学習指導要領では、「何ができるようになるか」は教科ごとに体系化されていた。しかし次の学習指導要領では、教科を越えた視点で、「何ができるようになるか」を示すという。同時に、各教科で身につけたい力を再検討し、教育課程を通じてどんな力を育むかを整理し、体系化も行う。

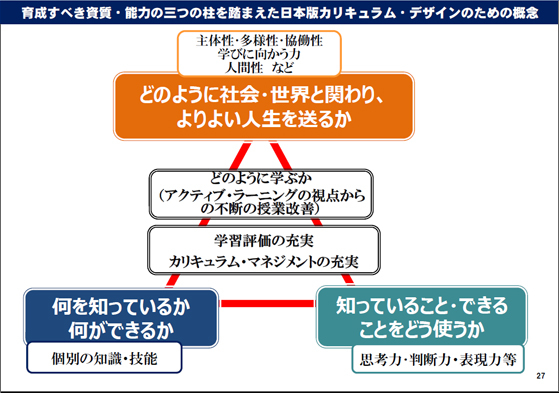

では、どんな力を育むのか。図に示したように「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力・人間性など」が、三つの柱になる。

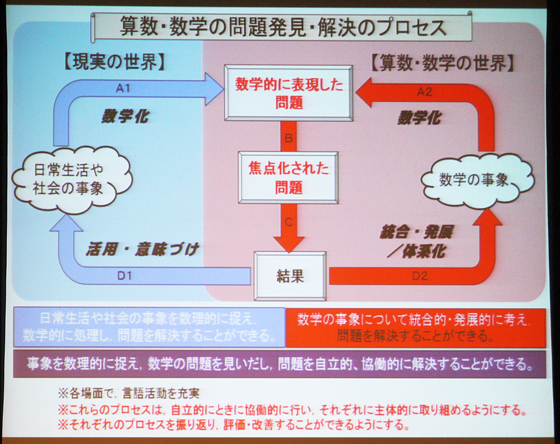

上記写真を見てわかる通り、【算数・数学の世界】だけで問題を発見して解くだけでなく、【現実の世界】でも、日常生活や社会の事象を数理的にとらえ、数学的に処理し、問題を解決する力が、求められるようになるのだ。

新たな学習指導要領で、日本の教育が新たな一歩を踏み出すのは間違いない。教育関係者だけでなく、子どもを持つ親、行政、企業、いやすべての日本人に、注目してもらいたい。新学習指導要領は、未来の日本の命運を握っているのだから。

展示ゾーン

[SCIENCE+フューチャークラスルーム(R)]これからの学習環境を提案

<SCIENCE>あのタブレット搭載電子顕微鏡に、新製品が登場!

内田洋行が最新の理科教育機器を展示する「UCHIDA SCIENCE」のコーナーは、今年も多くの人々でにぎわっていた。その中で、特に注目を集めていた製品をいくつかリポートしてみよう。

昨年のNEEにも出品され、好評を博していた、大型のタッチパネル式モニタ(いわゆるタブレット)を搭載したデジタル顕微鏡。このデジタル顕微鏡を使った授業の様子も以前、学びの場.comでリポートしたが、実際に使った教師の皆さんも絶賛している。その良さをまとめると、

(1)顕微鏡でのぞいた映像をリアルタイムで大型モニタに表示できるので、グループ全員で一緒に観察可能。発見が生まれやすく、学び合いも進む。

(2)顕微鏡でのぞいた映像を、画像や動画で記録保存できるので、細部の観察やふりかえり学習がしやすい。

(3)顕微鏡でのぞいた映像をwiviaという無線ネットワーク機器経由で、電子黒板に映し出せるので(4分割表示も可能)、観察結果の共有や比較、発表がしやすい。

倍率は20-40倍で、花や昆虫などの観察に適している

このデジタル顕微鏡シリーズに新製品「D-SL」シリーズが登場した。

「今までは生物顕微鏡のみだったのですが、先生方からの熱いご要望にお応えして、双眼実体顕微鏡を開発しました」

と担当者。

モニタは10インチと8インチを選べるが、モニタが取り外し可能になったので(従来製品では顕微鏡本体に固定)、大勢で同時に観察しやすくなった。例えば、一人が顕微鏡をのぞきながら、他の班員はテーブルに置いたモニタを囲んで観察するのも可能だ。

接眼レンズを外して鏡筒にカメラをはめ込むと、顕微鏡で見たものがモニタに映し出される

<SCIENCE>電気回路を「書ける」あの製品が、遂に商品化!

通電する電気回路を自由自在に「書ける」。修正ペンもあるので、書いたり消したりが可能

昨年のNew Education Expo2015現地ルポでも紹介したが、専用紙の上に専用ペンで線を書くと、それが電気回路の導線になるという驚きの製品。実はこのペンのインクには銀が含まれており、そのため書いた線が通電するのだ。

この専用ペンや専用紙を含む教材セット『ウチダ 電気が流れる回路実験器 書き込みセット』には、他にも乾電池ボックスやLED、スイッチなど、電気の実験でよく使うお馴染みの部品も付属している。書いた線の上に電池やLEDを置くだけで、電気が通って光るのだ。

電気回路の実験では、みのむしクリップを使うのが常だったが、課題もたくさんあった。その課題を、この教材セットは解決してくれる。

(1)回路をつくるのが簡単!

教科書などに載っているお手本の回路図を見て、みのむしクリップとケーブルで電気回路を作りなさいと指示しても、苦戦する子は意外に多い。だがこのセットを使えば、お手本の回路図通りに、書けばいい。また、直列や並列の実験では、回路を二股や三股に分岐させる必要があるが、これもみのむしクリップを使うより断然簡単だ。

電気回路を見せながら発表できるので、学び合いや伝える力の育成も期待できる

(2)比較実験しやすい!

このセットなら、新たに線を書き加えたり、消したり、LEDやスイッチの置く位置を変えたりと、比較実験がしやすい。「この電線をなくすと、どの電球が消えるか」「ここに電池をもう1本足すと、電球の明るさはどうなるか」などの問題を、実験して確かめることができるので、子どもの理解は確実に深まるだろう。

(3)持ち運べる!

付属のLEDやスイッチの裏面にはマグネットがついており、持ち運んだり掲げたりしても、落ちないようになっている。自分が作った回路を掲げて発表することも可能だ。

<SCIENCE>話題の「IoT」が教育分野にも! 百葉箱がネットにつながる

インテルのEdisonというIoT向けプラットフォームとソラコム社のSIMを使用。通信料金は1日10円と格安

「IoT」という言葉をご存知だろうか? Internet of Thingsの略で、様々な「モノ(Things)」をインターネットと接続することを指し、今、IT業界はもちろん様々な業界でトレンドワードになっている。例えば、スマートウォッチも「IoT」の一例だし、ネットにつながる傘立て(今日の天気を色で知らせてくれる)なんて製品もあるほどだ。

そんな話題の「IoT」が、教育分野にも入ってきた。それが今回展示された、「IoT百葉箱」。百葉箱内にセンサーやカメラを設置し、SIMでネットに接続。気温、湿度、気圧の三つのデータを、リアルタイムで観測できる。観測データはクラウドに保存され、自動で折れ線グラフ化されるので、理科や社会のデータとして使える。またUSBカメラが5分に1回自動撮影するので、定点観測も可能だ。

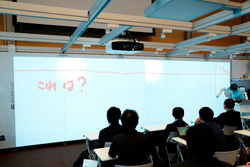

<フューチャークラスルーム(R)>今年のトレンドは、巨大な電子黒板と音声操作

今回展示されたのは、横7m×縦22mという巨大な電子黒板。プロジェクタでホワイトボードに投影する方式

最先端のICT機器を駆使した最新の教室環境を提案し、毎年展示エリアの目玉になっている内田洋行の展示ブース「フューチャークラスルーム(R)」。今年の特徴は、「電子黒板の大型化」だ。

一枚の巨大な電子黒板としても使えるし、分割表示して複数の電子黒板にも切り替えられるのが特徴だ。

今回は、これら製品を使ったフューチャールームを授業で活用している和洋九段女子中学校・高等学校が実践報告をしてくれた。

「本校では、教室の前に3画面、横に3画面の合計6画面の電子黒板を設置しています。一斉指導する際は一枚の巨大な電子黒板にして資料を複数並べて提示し、各班が発表する際には分割表示に切り替えて、成果物を並べて表示して比較検討するなど、学習場面に応じて臨機応変に変えられるので、とても便利で重宝しています」

と、絶賛していた。

また今年から、音声で電子黒板を操作する機能も披露された。今やスマホに音声で指示するのが当たり前の時代。その技術は教育現場にも登場したのだ。講師が

「プレゼン開始」

「スライド次へ」

などと音声で指示すると、画面がパッと切り替わり、観衆も「すごい!」と、どよめいていた。

写真:言美 歩/取材・文:長井 寛

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

授業実践リポート

授業実践リポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望