「はがき新聞」制作を通してプレゼンテーション力を育む(後編) 作文力や対話力をつけ、学びの可能性を広げる

「小学生グループプレゼンテーション大会」(NPO法人ロジニケーション・ジャパン)でも2年連続優勝している京都聖母学院小学校。前編では、2025年2月25日に行われた授業(はがき新聞制作・プレゼンテーション)の様子を紹介した。後編では、清水 生恵教諭に学校全体のプレゼンテーション力育成の取組や学級力向上プロジェクトに関する取組などについてお話を伺う。

「はがき新聞」で物語を深く読み込む

―今日の授業教材について教えてください。

清水 生恵教諭(以下、清水) 「ずうっと、ずっと、大すきだよ」の主題は、命の長短だと捉えています。生き物と暮らして同じように成長しても、片方は老いてしまうという理不尽さと、死んでしまったら何も伝えられないというもどかしさの2つの側面で描かれています。

私はできるだけ本物に迫る形で授業をしたいと思い、英語版の原作絵本を教室に置いて、児童たちにも見てもらいました。その過程で教科書にはない挿絵や、原文からの発見があったりと、物語の理解がより深まりました。

「ずうっと、ずっと、大すきだよ」の原題は、”I’ll always love you”です。作者はおそらく、エルフに限らずどんな生き物に対しても「愛してる」という気持ちを伝える大切さを示しているのだと考えます。翻訳された文章は含みや謎の部分が多いため、1年生の物語文にしては非常に難しく、深い教材です。

―この物語を読んだ子どもたちの反応はどうでしたか。

清水 初読時は「えっ、死んじゃうの?かわいそうなお話…」という反応でした。けれども、グループワークやはがき新聞の制作を経て「大切な存在には『愛している』ことを伝えなければ」というメッセージに気づいたと思います。

この授業のテーマは「読んで、感じたことを話そう」です。グループワークやはがき新聞の制作・発表を通して、自分自身の感想を周囲に伝えると同時に、友達の考えや感想を積極的に聞くことで物語をより深く読み込んでいきました。

「はがき新聞」の効果

―はがき新聞について詳しく教えてください。

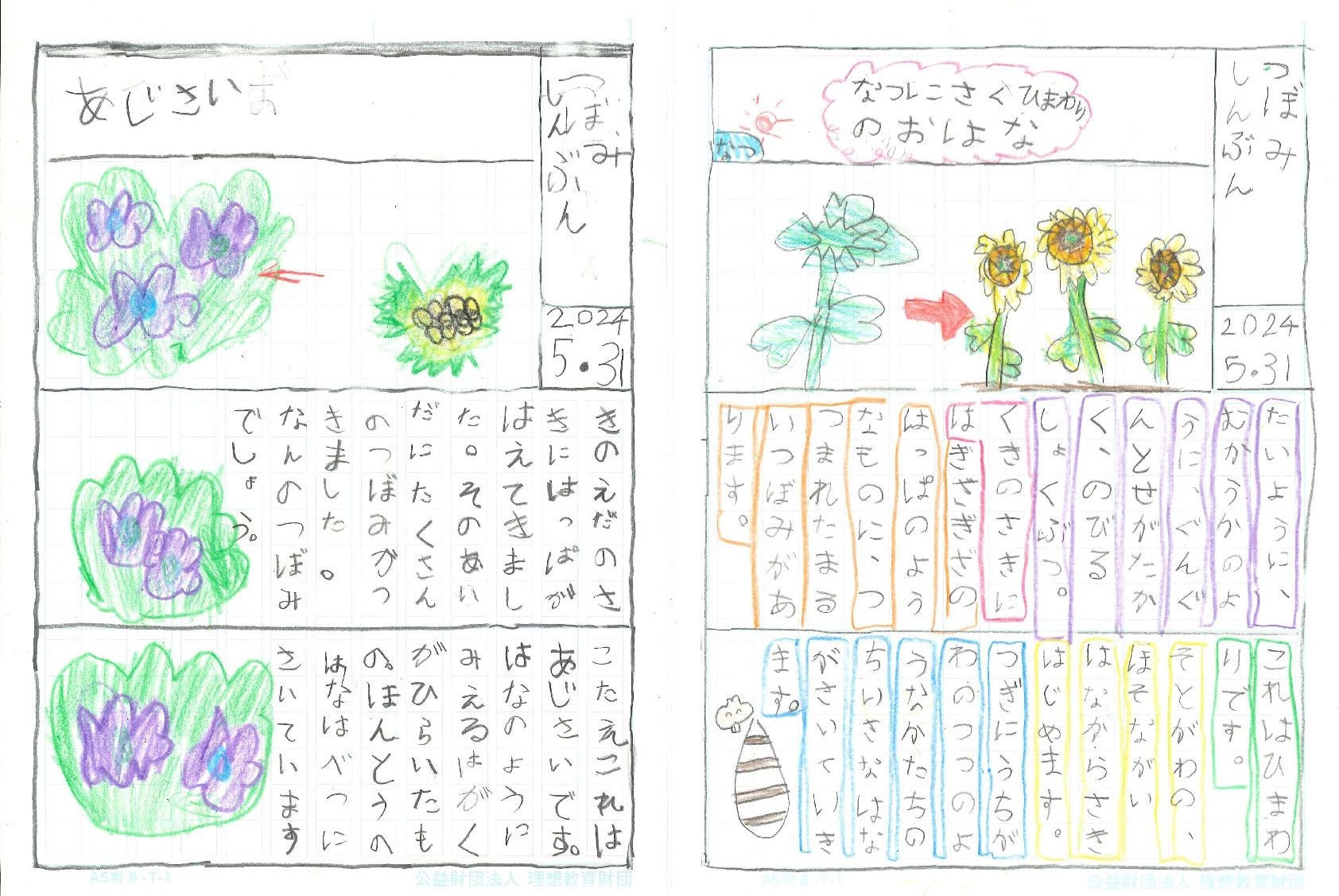

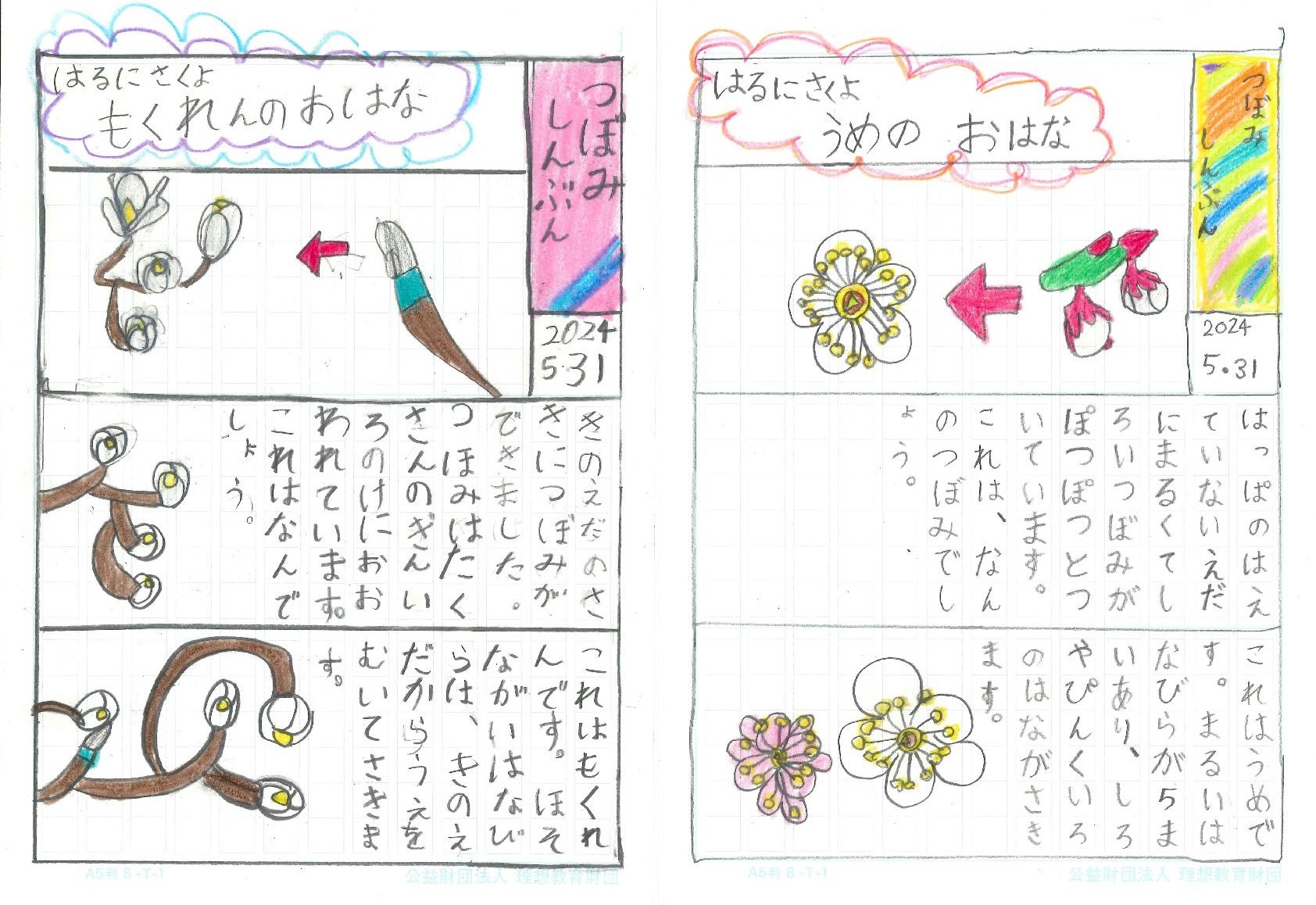

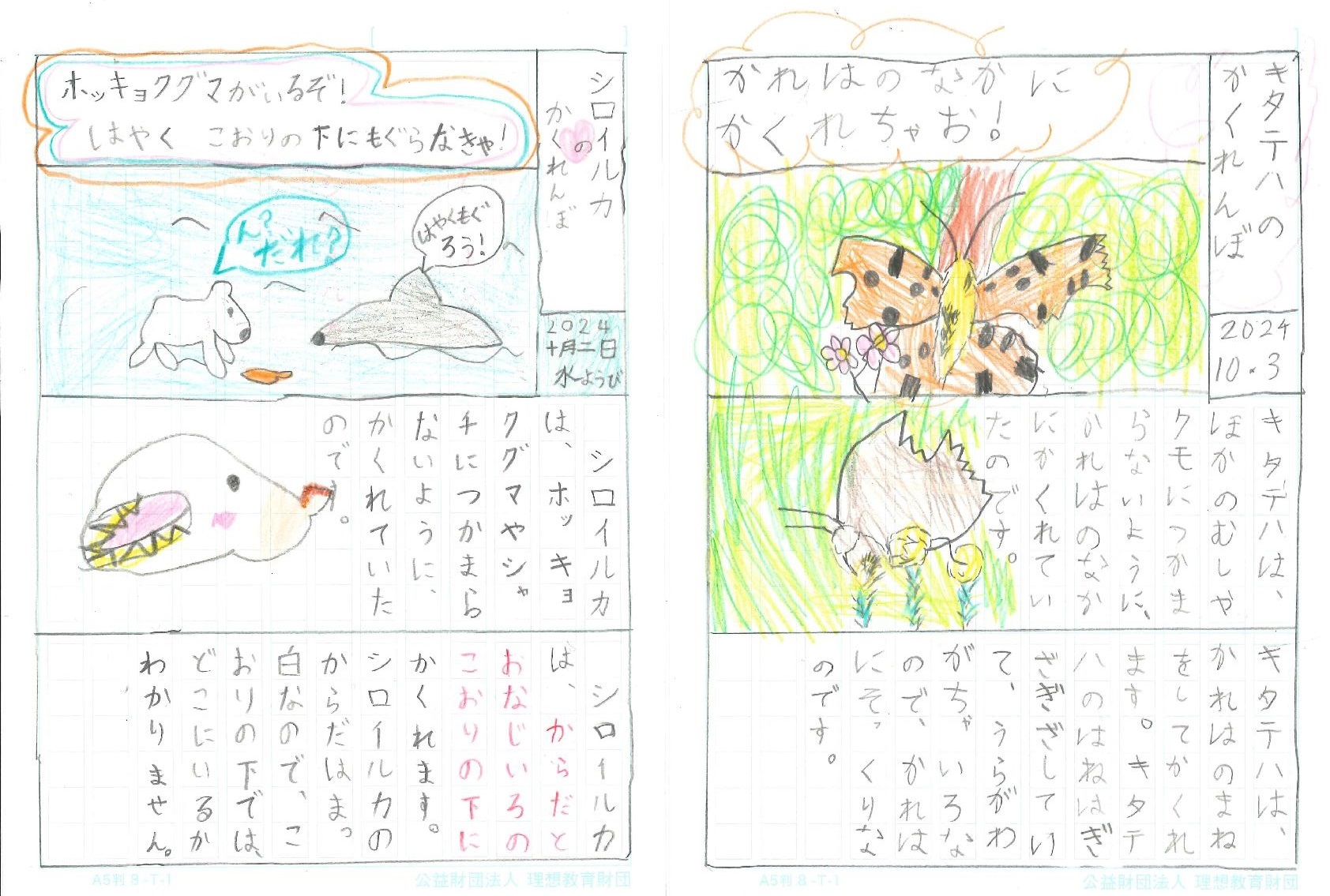

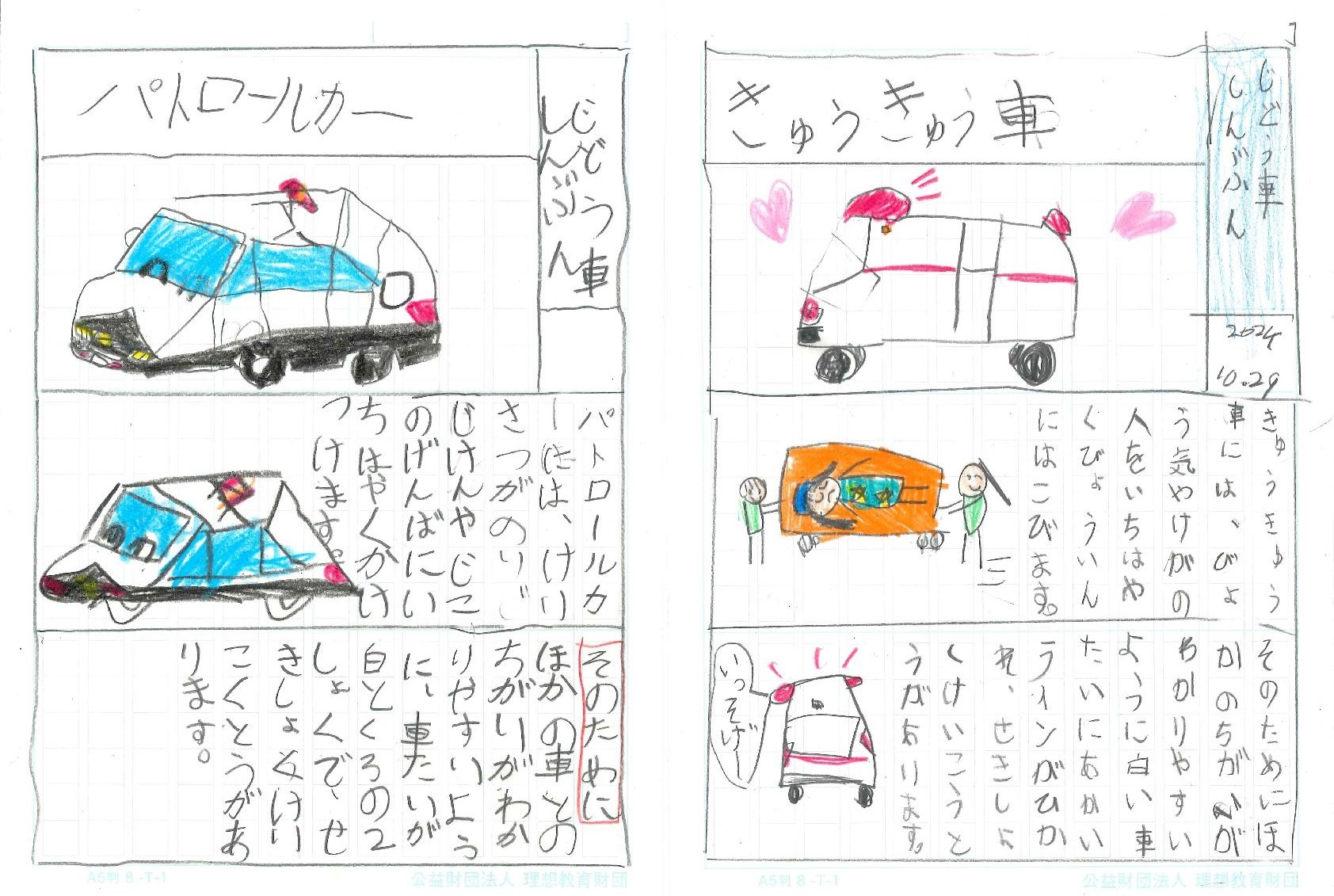

清水 現在、本校では「はがき新聞」の取組を国語科が中心となって全クラス・全学年に広めています。私のクラスでは入学して間もない5月からはがき新聞づくりに取り組みました。教科書で学んだ内容をベースに、各自で調べ学習をして制作した「つぼみ新聞」が最初です。月に一度のペースで制作してきました。

清水 原稿用紙に抵抗感がある児童でも、コンパクトで絵も描ける「はがき新聞」はハードルが低いようで、多くの先生方からも好意的な意見をいただいています。主に次のようなメリットがあります。

はがき新聞を授業の一環として取り入れるメリット

- 短時間で仕上げられる。

- 考えを要約し、書き出す練習になる。

- 自分の考えを伝え、相手の視点を知ることができる。

- デザイン力、構成力・表現力が身につく。

- 枠のバリエーションが豊富で英語版もある。

- 受け入れやすいサイズ感

- 原稿用紙や掲示用の「透明ポケットミテミテ」などは助成物として無償で入手できる*ため、校内推進がしやすい。

清水 また、「はがき新聞」は「アナログツール」であることも特徴です。教育現場でのICT導入のメリットは大きく、我が校でも1年生から総合フロンティアコースでは1人1台のPC、国際コースではiPadを活用した学習を行っています。ICTは便利ですが、知識の定着や理解といった側面においてはアナログツールの活用は今後も欠かせないものだと考えています。コピー&ペーストが容易にできない「はがき新聞」の制作は、大事な言葉に目を向ける訓練となり、作文力の向上に役立っています。

対話し、みんなでよりよい方向を目指す

清水 「はがき新聞」は、掲示すると必ず児童たちが興味を持って見に来ます。友達が書いた作品を読んで、「上手だね」「素敵だね」という感想を言い合うこともありますが、「この文章のつながりがおかしくない?」「変えたほうがいいんじゃない?」といったコミュニケーションも生まれています。間違いに気づいた児童が、正しい方向へ導こうとしているのです。

日頃から、間違ったものを間違ったままスルーせずに、「こうしたほうがいいんじゃない?」と気軽に言い合える関係づくりをしていますので、指摘された児童も「直してみる!」となります。雰囲気が悪くなることはありません。

みんなでよりよい方向を目指すには、批判的にならないような気遣いすること、相手を傷つけないようなポジティブな声かけをすることが大切だと伝えて、日々実践しています。これはプレゼンテーションにも非常に重要な要素です。また、違うことは違うと言い合える環境は、自治力のある学級づくりにもつながります。

―授業中も、学級全体でディスカッションのように対話が展開されるのが印象的でした。

清水 我が校では「聞き手を育てる」ことも重要視しています。友達の発言の意図を汲み取って対話する、台本のないまっさらな状態で自分と相手の言葉をつなげながら対話するスキルを身につけることを目指しています。今日も端々から言葉やつぶやきが飛んでいました。私の授業では、挙手して椅子をしまって立って発言するということは求めません。児童たちのつぶやきを逃さないようにこちらもアンテナを張って、45分間集中して過ごしています。

―学級力向上プロジェクトにも取り組まれていると聞きました。

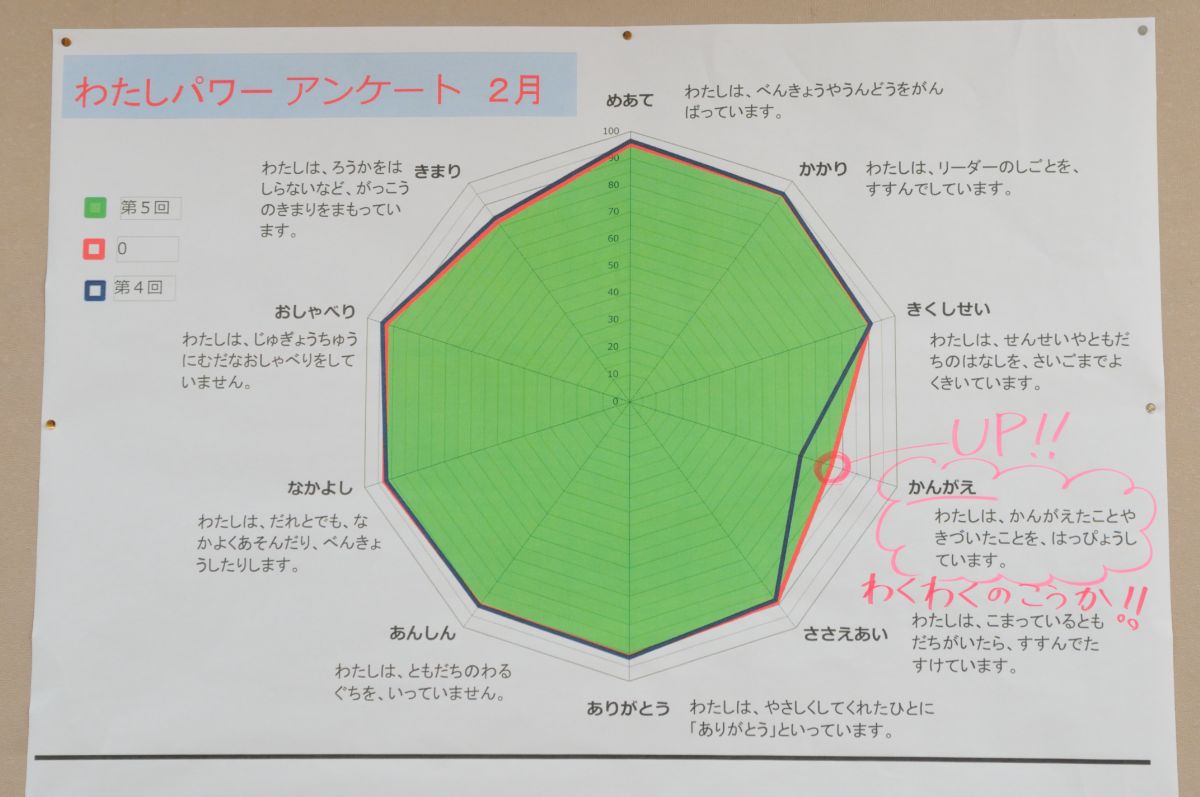

清水 2カ月に1回実施するアンケート結果をもとに、学級の状態が確認できるレーダーチャートを作成しています。そのチャートを見ながら、課題が改善されたか、次にやるべきアクションは何かを全員で考え、よりよい学級づくりに役立てています。

1、2年生の間は、自分自身が元気よく発表ができている、挨拶ができている、といった生活目標を4段階で判断しています。3年生以上になれば、客観的に学級の状態を診断できるアンケートを使用します。

人生が変わるプレゼンテーション力を

清水 我が校では、教育ビジョンである「コミュニケーション力」「テクノロジー力」「クリティカルシンキング力」の3つを統合したプレゼンテーションに関する研究に力を入れています。

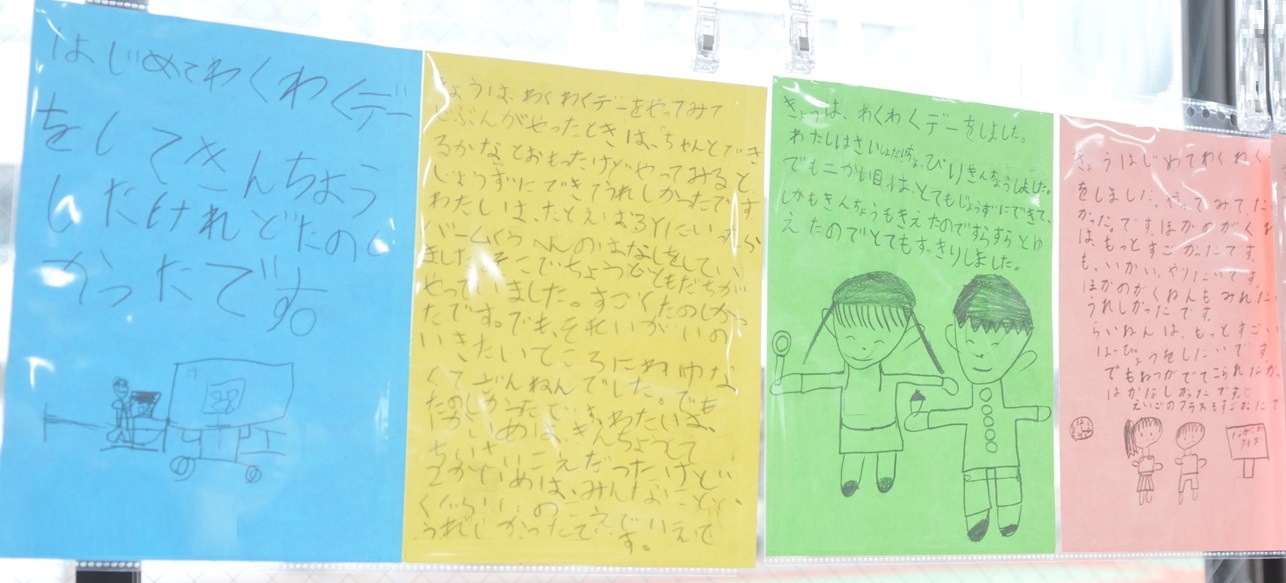

先日、全学年・全児童がプレゼンを行う「第3回ALLプレゼンSEIBOわくわくDAY」というイベントを、保護者やお客さまを招いて行いました。1年生には、人前で楽しんで話す経験をしてほしいと考え、クイズづくりに挑戦しました。作成した問題やヒントを自分たちの言葉で用いてお客さまに出題し、臨機応変なやり取りを楽しんでいました。

自分の考えを人前で発表し、聞いてもらうことで満足感を得られる児童が増えてほしいと思っています。たとえ失敗したとしても学びの糧になり、次のステップに進むたくましい児童が育つと信じています。

―開始当初と比べて、児童たちや教員の指導に変化はありますか。

清水 開始当初から比較すると、児童たちが身振り手振りを付けて堂々と発表する姿が増えました。朝礼なども含めて、舞台に上がることに慣れるように過ごしています。他学年の発表を聞いて、「次は私も舞台でプレゼンしたい!」と意欲を見せています。教員は、コロナ期間のオンライン授業を乗り越えたこともあり、視覚と聴覚に訴えかける資料を工夫できるようになりました。「授業はプレゼン」と考え、児童たちの心を動かす45分間を楽しんでいます。

―今後、やってみたいことや日々心がけていることを教えてください。

清水 最も大切にすべきことは、児童たちの「興味関心」です。そこに応えられるスキルを教師全員が持つためには、各々が自己研鑽を積んで、多くの引き出しを備えておくことが必要です。教師自身が学びを止めることなく研究し続ける必要があります。

本校が推し進めているプレゼンテーション研究は、保護者の方たちや外部の方たちにも受け入れられ、有用性を実感しています。「プレゼンで人生が変わる」という目標を掲げ、児童たちの生きる力を高められる授業を、今後も研究していきます。

記者の目

「プレゼンテーションは受け手側も同等に重要な発表の場である」という考え方を児童に浸透させている。発表者の意見に疑問を感じたら、正面から「それはどういうこと?」と問う。伝えられた児童は再度考え、自分の意見を言葉にして伝える。

友達に間違いを指摘されたという不穏な雰囲気が皆無であったのは、同校の教師たちがこれまで大切に育ててきたプレゼンテーションの土台、「意見を伝えることは、よりよいものをつくるための過程」という教えが根付いているからだ。その教えが、まだ幼さも残る1年生にも受け入れられていることに、深く感銘を受けた。

関連リンク

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望