持続可能な養豚経営を目指して~「くまもとの赤」ブランド開発プロジェクト~ 【食と経営】[高校1・2・3年 養豚プロジェクト]

食育は家庭科や総合的な学習の時間だけが受け持つものではありません。理科、社会科などどの教科でもアイデア次第で楽しく展開できます。教材開発のノウハウや子どもたちの興味・関心を高めながら、望ましい食生活習慣を育てていく授業作りのヒントを、武庫川女子大学・藤本勇二先生主宰、食で授業をつくる会「食育実践研究会」がご紹介します。第215回目の単元は「持続可能な養豚経営を目指して~『くまもとの赤』ブランド開発プロジェクト~」です。プロジェクト参加した生徒のレポートでお届けします。

授業情報

テーマ:食と経営

学年:高校1・2・3年

養豚プロジェクトの紹介

私たち熊本農業高等学校の養豚プロジェクトは1年生3名、2年生3名、3年生2名の計8名で活動をしています。日本や熊本県の問題や課題に対し、農業高校からの目線で解決を目指す活動を放課後に取り組んでいます。

これまでに、豚を食品廃棄物のみで育てる技術を確立し、普及する活動をしています。また、豚肉のスライス時に発生する廃棄豚脂を有効活用した洗濯用石鹸を開発し、発展途上国への普及やフェアトレード商品の展開、福祉施設での職業訓練に活用するなど、幅広い活動をしているのが特徴です。

今後も地域課題の解決に向け活動していきます!

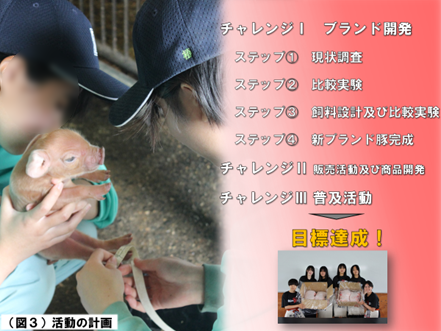

プロジェクト概要

熊本県は、世界最大級のカルデラや一級河川である球磨川など、豊富な天然資源を活かし、様々な産業が発展してきました。

なかでも熊本県のカラーブランド戦略「くまもとの赤」には、トマトやあか牛など多くの農産物が登録されており、熊本県の産業を支えています。現在も農産物の改良が進み18品目が登録されていますが、飼養頭数全国第10位である豚の登録がないのが現状です。また、飼料価格の高騰や豚肉の輸入量増加により県内でも養豚農家の廃業が進んでいます。

これらの課題を解決するため、「くまもとの赤ぶた」を開発・ブランド化し、養豚農家に普及させることで販路を確保し、熊本県内の養豚農家の所得向上につなげる取組を報告します。

産子数の改善と肉質の向上

養豚プロジェクト

初めに「くまもとの赤」の認定条件を確認し、品種を毛並みが赤く肉質の良いデュロック種に決定しました。しかし、デュロック種は生まれる子豚の数が少ないという課題があったため、飼育方法やえさにミネラルやビタミンなどの微量成分を添加し、分娩を迎えることで生まれる子豚の数を平均5頭から13頭まで増やすことに成功しました。

次に、デュロック種の肉質を向上させるため、先輩方が取り組んでいたエコフィード(食品廃棄物を家畜用飼料として有効活用したもの)の技術を参考に飼料設計をしました。

実際に普及することを考え、市販飼料を中心に脂肪交雑が期待されるパンと、熊本県の特産で嗜好性の向上が期待できるサツマイモの各廃棄部分を10%ずつ配合し、給餌実験しました。その結果、市販飼料のみの対象区と同等の発育となり、1頭当たり4,384円の削減に成功しました。また、成分分析ではうまみ成分であるアスパラギン酸が2倍、甘味を示すセリンが1.75倍多く含まれており、コレステロール値の低下に良いとされているオレイン酸も多く含まれていたことから高品質で健康に良い豚肉であることが分かりました。

新ブランド豚完成

ブランド豚「くまもとの赤ぶた」の開発

これらの実験により新たなブランド豚「くまもとの赤ぶた」(以下「赤ぶた」)が完成しました。

この豚肉は、一般的なデュロック種と比べ旨味成分であるオレイン酸が高く、脂肪交雑の入りも良いです。

高品質な豚肉であるため、価格を1㎏1,500円に設定し、販売することで昨年の経営と比較して148万円の売上向上が見込めます。

高校では初の認定銘柄豚として三つ星認定されました。

販売活動

これまでお世話になった関係機関を招き、新ブランド豚のお披露目会を実施。80名以上の方に「赤ぶた」の取り組みを発表するとともに、食味会を実施しました。

食味会の様子が広く報道され、日本ハムから「この豚肉を知らないのはもったいない。ぜひ取り扱いたい」と提案がありました。株式会社イズミと熊本県畜産流通センターと打ち合わせし、各企業と連携した販売会を実施。当日は大盛況で、1日で78万円の売上を記録したことから「赤ぶた」の需要が高いことがわかり、日本ハムとの定期販売が実現しました。「赤ぶた」の認知度向上に繋がり、県内各地に販路を確保できました。

感想(畜産科3年)

この「くまもとの赤ぶた」を開発するまでに淋種豚場(熊本県球磨村)をはじめ、多くの関係機関に協力していただきました。苦労して開発したブランド豚を日本ハム様から高評価され、お客様に購入していただいたことにとても充実感と達成感を感じました。

商品開発

「くまもとまるごとカレー」イオングループで販売

次に、「赤ぶた」の需要が低い部位に付加価値を付けるため、熊本県商工会議所を訪問しました。

環境に配慮した商品を開発している九州おぎはら産業株式会社の荻原取締役専務の紹介を受け、株式会社HOSHIKO Linksと共同でレトルトカレーを開発することが決まりました。

商品のコンセプトを地産地消と規格外野菜の活用に決定し、試行錯誤を重ね、ついに「くまもとまるごとカレー」が完成しました。

この商品は規格外野菜や県産農産物のみで製造しており、イオングループやグリーンコープで販売し120万円を売上げ、県内の資源を循環した流通の確立に成功しました。

感想(畜産科3年)

くまもとまるごとカレーは熊本県産の食材を多く活用し、くまもとトマトロジープロジェクト(畑のフードロス対策)の一環となっています。また、くまもと地震を経験したからこそ、非常食ともなるような加工品を作りたいと思いこの商品が完成しました。多くの方に手に取っていただき、いい経験となりました。

普及活動

研究について発表する

次にブランド豚の普及を考え、熊本県養豚協会の研修会でこれまでの研究について報告しました。「熊本県を盛り上げるためぜひ協力したい」という声が上がり、行政機関や大学、養豚農家と連携し、「くまもとの赤ぶた協議会」を設立しました。

また、「赤ぶた」の認定条件を決定し、普及活動を開始しました。

しかし、導入先から「繁殖が難しく、産子数をうまく増やせない」と相談が寄せられました。そこで、これまでの失敗を活かし、デュロック種の飼養マニュアルを作成。普及先の農家で活用することで産子数の改善に繋がり、養豚農家や農業高校計5軒で生産されるまでになり、ビジネスとして実現可能であると確信しました。

次の世代に繋げていくために

(1)エコフィードを活用し、年間876,000円(本校ベース)の飼料費を削減し7t以上の廃棄物を活用できました。

(2)廃棄物を活用した新ブランド「くまもとの赤ぶた」を開発・販売したことにより、268万円の収益増加に繋げました。今後は「くまもとの赤」への認定を目指し赤ぶたの普及を進めます。

私たちの取組は多くのメディアでも取り上げられ、海外情報誌から掲載依頼が来るほど注目されました。飼料価格高騰や輸入率の増加など養豚業の抱える課題をすぐには変えられないのが現実です。それでも、自然豊かな熊本の地で営まれる畜産業を守り、次の世代に繋げていくために資源を見つめ直し、「あり方」を変化させていきます。50年先もおいしい豚肉を食べられるように。

関連リンク

熊本県立熊本農業高等学校

【畜産科】1・2・3年

【生活科】1年

【講師】松本凌弥

藤本勇二(ふじもと ゆうじ)

武庫川女子大学教育学部 教授。小学校教諭として地域の人に学ぶ食育を実践。文部科学省「食に関する指導の手引き」作成委員、「今後の学校における食育の在り方に関する有識者会議」委員。「食と農の応援団」団員。環境カウンセラー(環境省)。2010年4月より武庫川女子大学文学部教育学科専任講師。主な著書は『学びを深める 食育ハンドブック』(学研)、『ワークショップでつくる-食の授業アイデア集-』(全国学校給食協会)など。問題解決とワークショップをもとにした食育の実践研究に取り組む「食育実践研究会」代表。'12年4月より本コーナーにて実践事例を研究会のメンバーが順次提案する。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 授業実践リポート

授業実践リポート 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望