生成AIの「よりよき使い手」を育成(前編) 札幌市立中央小学校「国語」授業リポート

北海道札幌市立中央小学校は、2023(令和5)年度より、文部科学省リーディングDXスクール事業指定の「生成AIパイロット校」として、効果的な教育実践の創出に取り組んでいる。今回は中里教諭の実践授業を取材した。

なお、"リーディングDXスクール"とは、GIGA端末の標準仕様に含まれている汎用的なソフトウェアとクラウド環境を十全に活用し、児童生徒の情報活用能力の育成を図りつつ、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実や校務DXを行い、全国に好事例を展開するための事業で、全国の小中高等学校約200校が指定されており、今年度はそのうち66校が「生成AIパイロット校」として、教育活動や校務において生成AIの活用に取り組んでいる。

授業を拝見

【授業概要】

学年・教科:小学校5年 国語

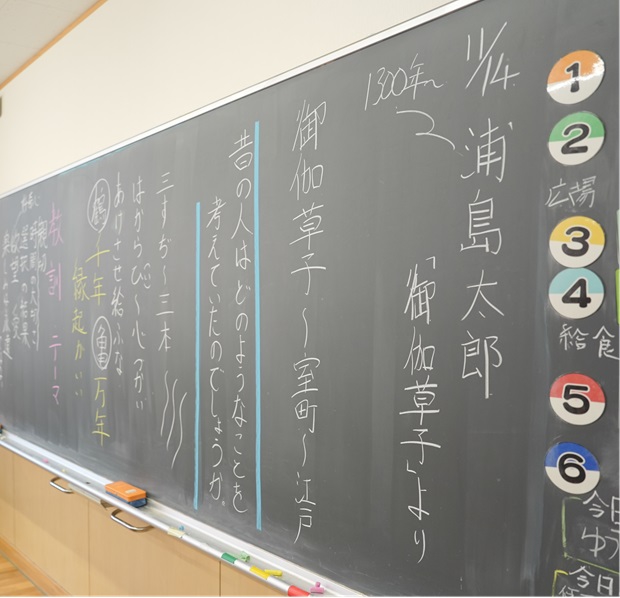

単元:古典に親しもう・浦島太郎―「御伽草子」より(光村図書)

学習のねらい:昔の人の考え方を知り、古典に親しむ

授業者:中里 彰吾教諭

「昔の人はどのようなことを考えていたのだろうか?」

はじめに中里教諭が「浦島太郎って、どんな話だった?」と聞く。

児童たちはそれぞれが思い思いに知っていることを発言する。

「いじめられていた亀を助けた。」

「お礼に亀が竜宮城へ連れて行ってくれた。」

「乙姫様から色々なもてなしをされた。」

「帰る時に乙姫様から玉手箱を渡された。」

「戻ってその玉手箱を開けたらおじいさんになってしまった。」

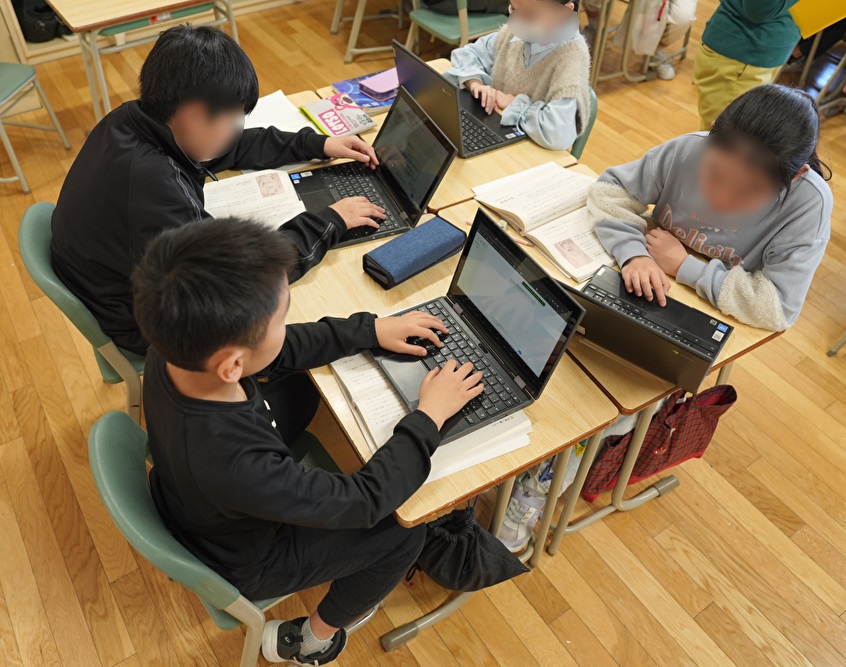

児童たちは授業開始時から4人の班ごとに机を向かい合わせて座っており、手を挙げ、中里教諭がその児童を当てるというような従来の授業形式ではなく、手を挙げることなく、それぞれが思ったことをその場で発言しており、そこには自由で発言しやすい雰囲気があった。

中里教諭が、御伽草子版の浦島太郎の玉手箱を開けるシーンを古典の文章で読んでいくと、児童たちは首を傾げた。児童たちが知っている昔話の浦島太郎には、おじいさんになった後、鶴になって飛び上がっていったという話は無いからだ。明治期の国定教科書に掲載された内容がもとになっている昔話では、「善行は報われる」「約束は守らなければならない」という教訓の色が強いが、御伽草子では、鶴となった太郎があらゆる生き物をすくう明神となり、亀と再会して夫婦の明神となったという恋愛物になっている。

御伽草子版についての疑問を生成AIに聞いてみる

首を傾げている児童たちに中里教諭は声をかける。

中里教諭「どうしたの?」

児童「話の内容が違う。」

中里教諭「そうだね。じゃあ、ここから、例を参考に、皆が疑問に感じたこと、思ったことを何でもAIに聞いてみて。大切なことはノートやメモ機能などに書き留めておいてね。」

すると児童たちは一斉にChromebookに向かい、入力していく。

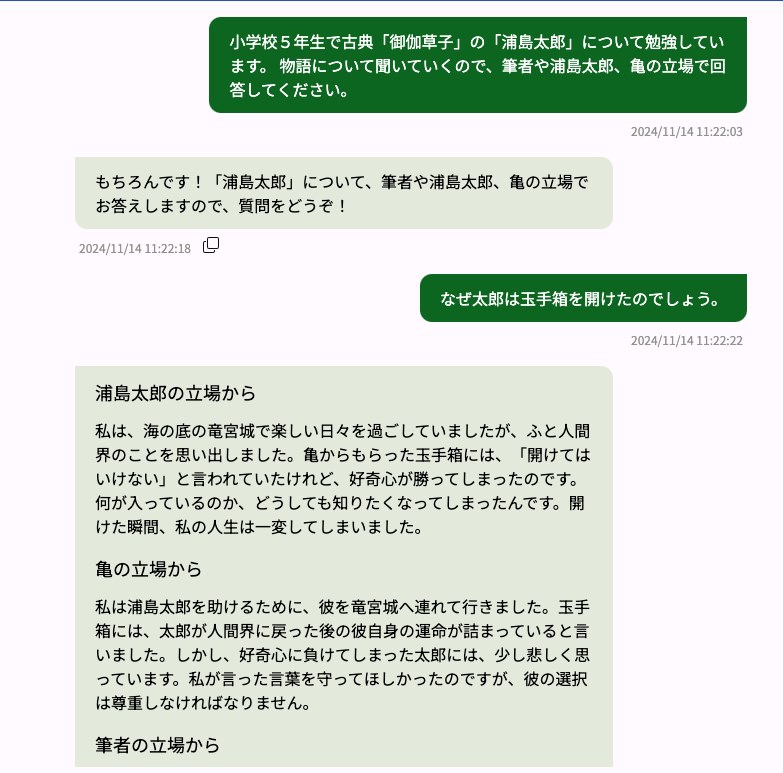

<配布されたプロンプト(指示・質問文)例>

- 昔話の浦島太郎と御伽草子の浦島太郎の違いをまとめてください。

- 浦島太郎のお話で伝えたいことはなんでしょうか。

- なぜ玉手箱を渡したのでしょう。

- なぜ太郎は玉手箱を開けたのでしょう。

- 御伽草子の浦島太郎で、最後に鶴と亀が出会うシーンで伝えたかったことは?

- 御伽草子の浦島太郎にはどんな教訓がありますか?

1つ目の「昔話の浦島太郎と御伽草子の浦島太郎の違いをまとめてください。」という指示には、御伽草子の方がより詩的で描写が豊か、浦島太郎の心情や亀との関係に深みがある、時間の経過や人間の欲望、はかなさなど単なる教訓以上のメッセージが含まれるといった回答が出力された。

「どうして結婚したのに、故郷に帰りたくなったの?」

「浦島太郎は、鶴になって、どう思った?」

「浦島太郎の立場から教えて。」

「亀の立場から教えて。」

「なぜ鶴になったのか?」

「鶴と亀の意味は?」

グループで話し合いながら、AIの答えに対してさらに質問をし、考察を深めていく。生成AIとの対話によって、さまざまな視点から物語の奥を洞察できているように感じた。

中里教諭はそれぞれの机を回りながら、「いいね!それもあるね!」と声をかける。児童主体の学びを尊重し、見守る姿勢を取りながらもより学びを深められるようなヒントを与えながら授業を進めていた。

現代版を生成させる

授業の最後に中里教諭が「じゃあ、現代版浦島太郎を見てみようか?」と言い、生成AIに「原作のメッセージや教訓をそのままに現代版浦島太郎を作ってみてください。」とプロンプト(指示文)を打った。

楽園アプリ内の生活に没入しすぎていたことを反省するというアニメのようなストーリーに、児童も笑いながら「全然違う!」「なにこれ?」といったざわめきが起きた。

中里教諭が「このお話は今後数百年語り継がれていくだろうか?」と問うと、児童たちから口々に

「これは絶対に語り継がれない。オリジナルの良さがある。」

「分かりやすさや人間の面白さがなくなってしまうから元の方がいい。」と声が上がった。

児童たちは古典と現代版の描写を比較しながら様々な視点から自分の思考を深めていった。

筆者も試しにChatGPTに「現代版浦島太郎だったらどんな話になる?」と聞いてみると、浦島太郎がサーフィンをしていて亀に出会った、お礼にVRやARを駆使した水中未来都市に案内された、お土産に自分の未来が映し出されるデバイスをもらうといったストーリーが生成された。

授業者インタビュー

生成AIは相談相手の1人

―今日の授業のねらいについて教えてください。

中里教諭(以下、中里) 今日の授業のねらいは、昔の人の考え方を知ることと、古文に親しむことです。小学校では古文の授業がないので、その前段階として古典に親しんでもらうという意図があります。

今日は時間が足りなくてできませんでしたが、生成AIが生成したストーリーを参考に、児童たちにも現代版浦島太郎を考えてもらって、1300年という長い歴史の中で語り継がれている昔話のよさについて話し合い、オリジナルの物語の理解を深めます。そして、昔の人の考え方や価値観について思いを巡らせたり、歴史的背景や文化の違いにも意識を向けたりできるようにという思いがありました。

―生成AIを活用したことで、以前の授業と変わりましたか。

中里 根本的には変わらないのですが、生成AIというツールを使うことによって、児童がより豊かな考えをもてるようになったと感じています。生成AIはそのグループのメンバーの1人という位置付けで、何があっても絶対に回答してくれる、相談相手になってくれる仲間の1人と考えています。それは今までの授業にはなかった大きな違いかと思います。

今日の単元では、今までは教科書を読んだ後、御伽草子と昔話の違いについて児童同士で話し合っていましたが、生成AIを活用することで学びが深いところに入っていくことができたと感じています。質問をして答えてもらい、さらにそこからまた何度も問うことで、教科書からは想像できない情報を補えたり、また、自分の意見をどう表現したらいいのか難しいときも、「そうだ!こういう表現をしたかった」「こんな言い回しをしたかった」と言語化や表現化につなげることができたのではと思います。

同じ授業を5年生の他のクラスでも行ったのですが、どのクラスでも議論が白熱し、自然と班を超えてテーマごとに児童たちがディスカッションを始め、グループの枠を超えて疑問に感じたことなどをさらに深掘りして、主体的に学びに向かう姿が見られました。

後編では、生成AIパイロット校に指定されてから1年余り、どのように取組を進めて来たかなどについてインタビューで深掘りしていく。

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望