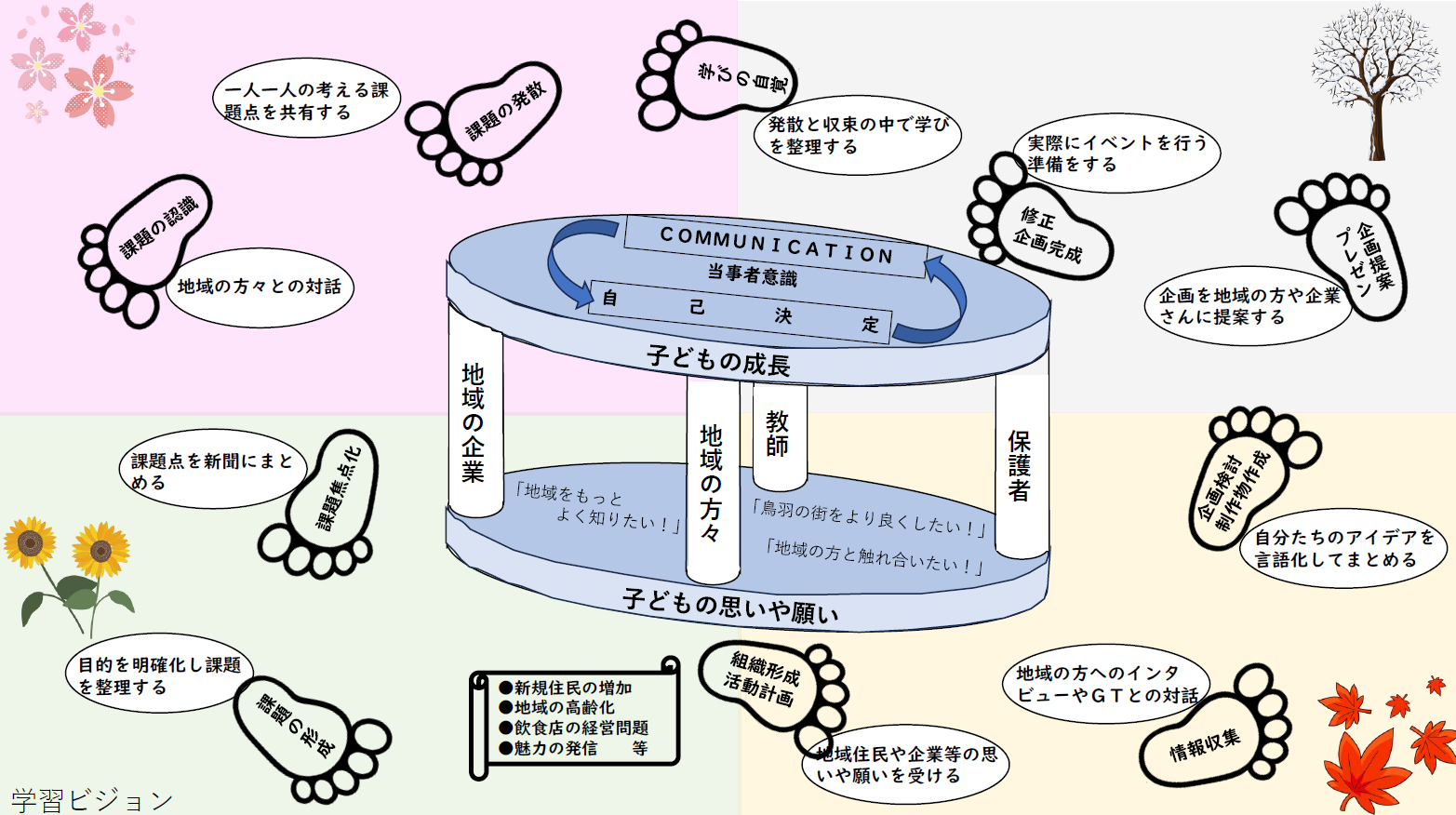

対話を通して探究し、「考え伝える力」を養う(前編) 明石市立鳥羽小学校「総合的な学習の時間」授業レポート

6年生の児童たちが「鳥羽の町」の一員をとして、1年間まちづくりに参画し、自己表現などを学ぶプロジェクト学習に取り組んだ明石市立鳥羽小学校。地域住民や企業の方々、保護者との対話を通じて課題を見つけ、鳥羽の町をよりよくしていくためにさまざまな活動を行ってきた。

今回取材した授業は、6年生3クラス全員が集まるまとめの回。他チームとの交流を通じて、1年間の活動からどのような学びを得たのか、円卓状の段ボール模造紙「えんたくん」を使って整理し、言語化する。

【授業概要】

学年・教科:小学校6年生・総合的な学習の時間

単元:「鳥羽を知り 鳥羽を育む 〜鳥羽の町 改革 プロジェクト〜」

目標:鳥羽の町の課題点について探究を行い、鳥羽の町の良さや課題を認識する。それらを改善・発展させる方法を地域住民と対話しながら検討することで、一市民として町づくりに取り組む。

使用機材:1人1台のタブレット端末、直径約1mの円卓状の模造紙(えんたくん)、付箋

授業者:友弘 敬之教諭

学習計画:

| 1学期 | 課題発見 | ・地域を探検し課題を発見する。 ・地域の方と対話し課題を絞る。 ・課題を設定し、取り組みを考える。 |

|---|---|---|

| 2学期 |

情報収集 整理分析 |

・チームごとに情報を集める。 ・集めた情報を整理し、必要に応じて情報収集を繰り返す。 ・ヒトと出会ったり、イベントを企画したりと課題の解決に取り組む。 |

| 3学期 | ||

| まとめ 表現 |

・取り組んできた内容をまとめ、交流する。 ・年間の取り組みを俯瞰してとらえ、自身の学びを自覚する。 |

「鳥羽の町をよりよくしていこう!」

令和6年度1学期、まち歩きや地域の人との交流を実施し、そこから得られた自分たちが住む町の課題の改善を目指して、次の3つのプロジェクトが誕生した。児童たちは自らの意思でそれぞれのチームに所属し活動を開始することになった。

- KKP(環境改善プロジェクト)

めあて:「鳥羽の美しさのための、一人一人が考えて行動できるようにしよう」

プロジェクト内でポスター・チラシチーム、ゴミ箱アートチーム、ホームページチーム、CMチーム、データ整理チーム、アポイントメントチームの6つのチームを立ち上げ、自分たちの思いを伝えたり、取組内容を発信する活動を行った。 - TTP(地域助け合いプロジェクト)

めあて:「助け合い 笑顔あふれる 鳥羽を作る」

少人数だったのでチームには分かれず、1~5年生を対象に劇やゲームで苦手な教科を楽しく学べる勉強会を開催。また、学校や校区の歴史を伝える資料や模型づくりを行った。 - TKP(鳥羽観光プロジェクト)

めあて:「明石に人を集めるために、名物を作る!」

4つのチームに分かれ、それぞれ地元のお煎餅屋さん、焼肉屋さん、明石焼き屋さん、ホテルの協力を得て、新メニューの開発に取り組んだ。

2学期には、それぞれの課題解決に向け、ポスターの制作、勉強会、地元企業との対話など、さまざまな取組を行ってきた。そして3学期の終盤にも近づいた取材当日、その活動成果の発表と対話を行うため、6年生全員が体育館に集まった。

この授業で6年生3クラスの全員およそ100人が集まるのは3回目。そしてこれが今年度最後の機会となる。館内にはA〜Iが記された赤いコーンが9つ配置され、児童たちはあらかじめ決められたコーンに集合した。

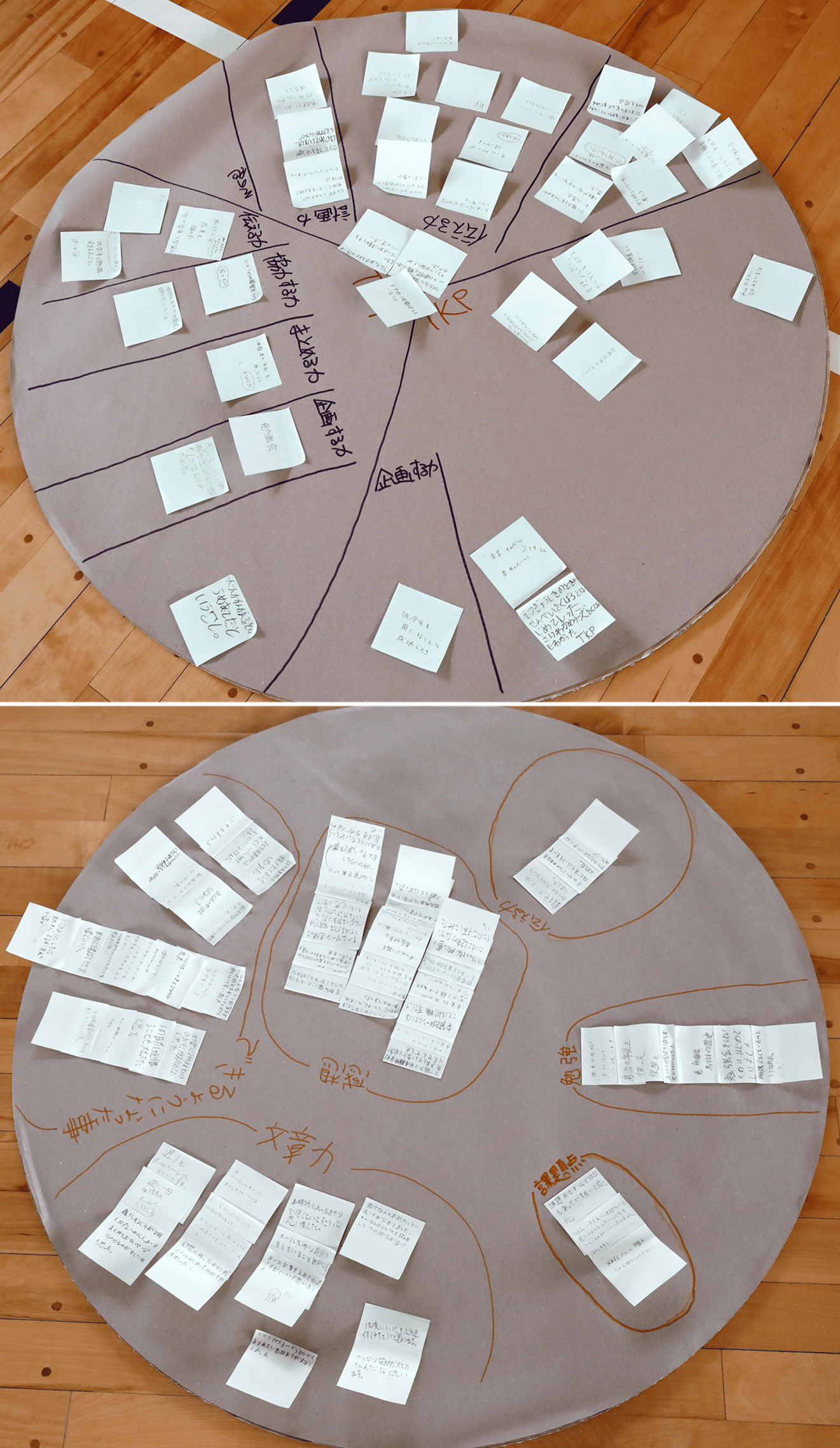

各コーンには直径約1m・厚さ約8mmの丸い段ボール模造紙が配置されている。これは「えんたくん」と呼ばれ、みんなの膝にのせると円卓になり、直接書きこめる。明石市の多くの学校で取り入れられているものだ。比較的少人数で付箋を貼っていくと、黒板を前にしてのブレストよりも、満遍なく参加者の意見が集められるという。

友弘教諭は「今日はこれまで取り組んできたこと、それぞれが学んできたことを、自分の言葉で言語化するための時間になります。自分は何のためにどんなことをしてきたか。それをしっかり振り返り、その思いを持って中学校へと進学していってもらいたい。」とこの日の授業のポイントを児童に伝える。

印象に残った活動報告を付箋に書き出し、「えんたくん」に貼る

各コーンにはTKP(地域助け合いプロジェクト)から、ファシリテーター役の児童が1人配置される。そして彼らの進行により、指名された児童やチームが自分の活動について順に発表していく。ファシリテーターには、5分という短い時間で、3つのプロジェクトの内容が満遍なく発表されるよう発言を促すことが求められる。

「プレゼンを聞いて、自分が初めて知ったことや心に残ったことを付箋にたくさん記述して、えんたくんに貼っていってください」と友弘教諭は具体的な方法を説明する。

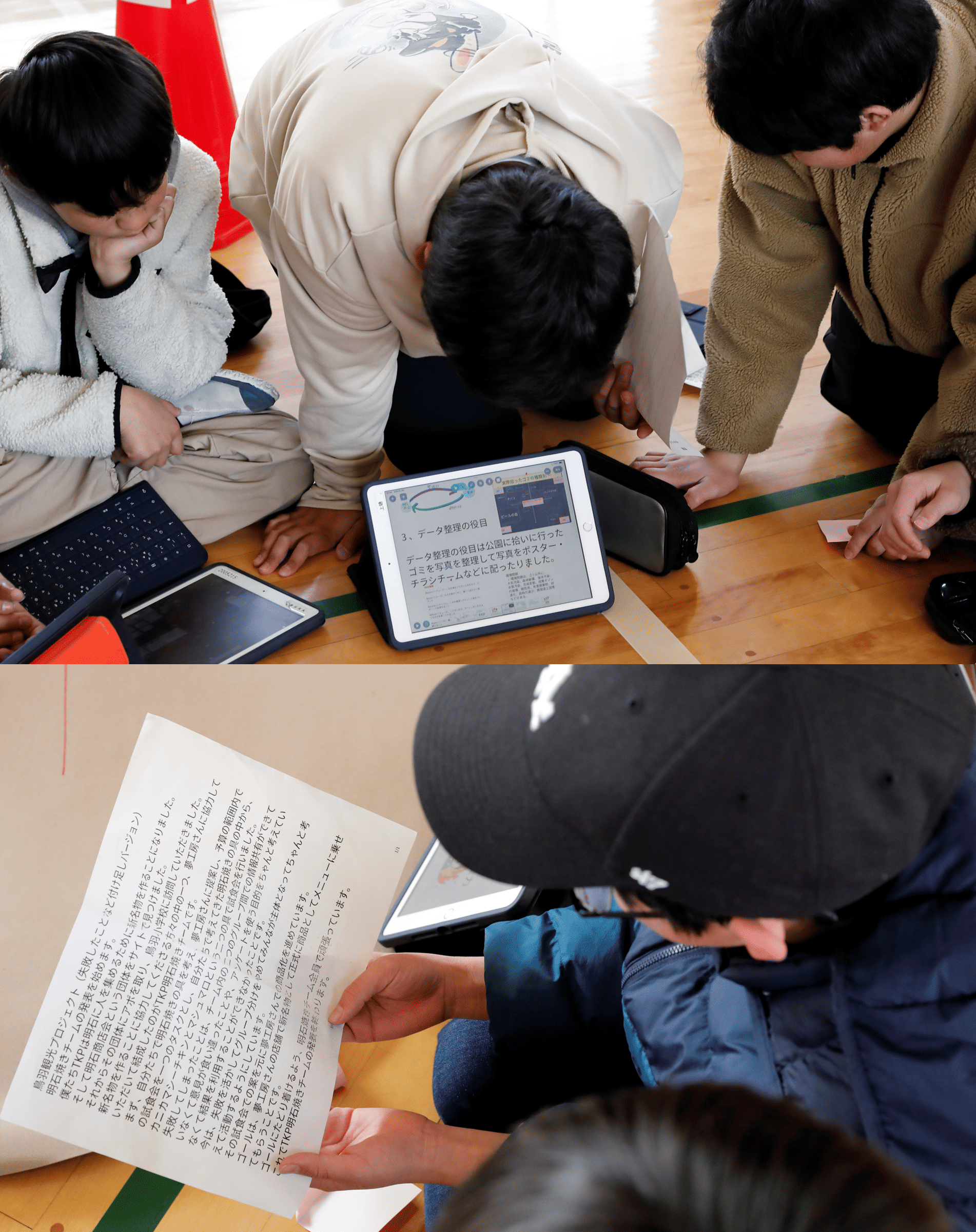

タブレット端末でスライドを見せながら、原稿を読み上げプレゼンしていく。慣れないプレゼンに小さな声や早口になってしまう児童もいるものの、聞く側の児童は熱心に耳を傾ける。

その後、プレゼンを聞いた児童は思い思いに感じたことを付箋へ書き込み、えんたくんに貼り付けていく。この作業が終わると、ファシリテーター役以外は別のコーンへと移動し、新しいメンバーで再びプレゼンし合い、コメントを書く。これを合計3回行うと、えんたくんにはびっしりと付箋が貼り付けられた状態となった。

そこには「(KKPが学校の)ホームページに週1回活動内容を載せていたと知っておどろいた」「(TTPが低学年と)勉強会をしていたことを初めて知った」「(KKPの)ポイ捨てを無くすために、ごみを捨てたくなるゴミ箱をつくるという発想がすごいと思った」「(TKPが地元企業と)本格的にメールでやり取りしていてすごいと思った」、など、他のチームに対するさまざまな思いが寄せられていた。

KJ法で整理し、できるようになったことを言語化

3回目のプレゼンを終えたところで友弘教諭が児童に語りかける。「ではこれから2つの指示をします。ひとつはえんたくんに貼られた付箋の内容を、活動を通して身についた力やできるようになったことで仲間分けしてください。そしてもう1つはその仲間に名前を付けてみてください。」

仲間分けした付箋に、対話しながらタイトルを付けることで、これまでの学びを整理し言語化していく狙いがある。しかしこの指示に対して、児童たちは若干戸惑い、作業がなかなか進まない。

そこで「重要だと思うことや共通していることで仲間分けしてみよう」と友弘教諭のアドバイスが入る。手が動き始めた児童に自らの作業を語らせたり、作業が進んでいるグループを見学させたりすることで、徐々に進み始めた。

校長先生への提案と企業への提案に共通点を見出す児童。あるいは、えんたくんに直接線を引き「企画する力」「まとめる力」「協力する力」「伝える力」とタイトルを付ける児童。プロジェクトごとにKKPは「文章を考える力」「デザインを考える力」「宣伝する(注目させる)力」「人を集めて見せる力」、TTPは「想像力」「人に教える力」「発想力」、TKPは「想像力」「コミュニケーション力」とするグループ。他に「課題をみつける力」や「行動に移す力」などが挙がった。

言語化した考えを整理し、可視化するという、大人にとっても高度と思える作業を見事にこなしていく。

友弘教諭の合図で作業は終了。最後は児童自身がこの一年間の学びを、自分の心の中で30秒間自分に語りかける時間を設け、この日の授業は終了した。後日行われる最後の授業では、総仕上げとしてえんたくんを参考に、各児童がどのような学びを得たかを記述する予定だ。

「これまで知らなかった他のチームの活動を知れたことがうれしかったです。それにもっとプレゼンの方法をわかりやすくできたかも。」「えんたくんのまとめ方がちょっと難しかったから、それを工夫できるようになりたいです。」など、いずれの児童の感想からも言語化の難しさを実感したことがうかがえる。それでも彼らの表情は充実感に満ちていた。

自らを表現することの大切さ

「自分たちが一生懸命活動してきたからこそ、他チームのプレゼンを一生懸命に聞く姿勢が見られたのが良かったです。」と今回の授業で一定の手応えを感じた友弘教諭。一方で後半の付箋の仲間分けとタイトル付けに関しては、進め方に課題を感じたようだ。実際、作業の抽象度が上がった分、戸惑いで手を止める児童も少なからず見られた。

時間を追うごとに児童たちは理解を深め、作業は熱を帯びた。ある程度、形が見えてきたところで10分間の制限時間に達した。「最後の3分でようやくようやく盛り上がってきたので、時間が少なかったかな、とは思いました。とはいえ分からないなりの試行錯誤も成長につながることなので、悪いことではなかったと思います。」と友弘教諭は続ける。

「他人の考えを聞き、自分の考えを広げていく」ねらいで配置されたファシリテーター役も印象的だった。あまり馴染みのない児童が集まっても、適切にその場を仕切る度胸も得られる。

発言を求められた児童は、人前で自らの考えを言語化する必要がある。プレゼンが苦手だと思える児童も確かにいた。しかし、これは今後児童が社会人になっても必ず役に立つスキル。そんな経験を小学生から積み重ねていくことで、実社会への適応力が着実に身につくはずだ。

「自分が選んだ活動に最後まで取り組んだことが楽しかった、と思ってくれたらうれしいですね。」と児童たちに思いを寄せる友弘教諭。それは「『自分から・自己決定・自分事』を意識して活動できる学習にしたい」という学習計画のひとつの目指す姿でもあった。

後編ではさらに同校の取組の詳細をインタビューで紹介する。

関連記事

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望