「はがき新聞」制作を通してプレゼンテーション力を育む(前編) 京都聖母学院小学校1年「国語」授業リポート

取材先は京都聖母学院小学校。同校では「自ら学び、自ら考える子どもを育てる」ことを目的に、プレゼンテーション技能の育成を重点的に研究し、段階的な教育を行っている。その一環として「はがき新聞」の制作を1年生から取り入れている。

前編では、2025年2月25日に行われた授業(はがき新聞制作・プレゼンテーション)をリポートする。プレゼンテーションは発表者のみならずオーディエンス(聞き手)も重要な役割を担うと理解している児童たちが、活発なやり取りを経て思考を深めていく姿が印象的だった。

【授業概要】

授業者:清水 生恵教諭

学年:小学校1年生(総合フロンティアコース)

教科・単元:国語「ずうっと、ずっと、大すきだよ」(光村図書)を読んで感じたことを話そう。(7/8)

単元指導計画:

| 1次 | 1時 | 【初読】世界で一番素晴らしい犬とはどういうことかを問う。人間と犬の成長速度の違いを知る。 |

|---|---|---|

| 2時 | 【精読①】いたずらを叱ることは愛情であると気づかせる。老いは止められない自然現象であると認識する。 | |

| 3~4時 | 【精読②】死を受け入れ、新しい生の始まりを考える。 | |

| 2次 | 5~6時 | 【はがき新聞作成①】グループで「問い」について話し合い、ワークシートにまとめたあと、各自で「はがき新聞」(1枚目)を制作する。 |

| 3次 | 7~8時 (本時) |

【プレゼンテーション】はがき新聞に記載した内容を発表する。 【はがき新聞作成②】最後の「問い」について考え、「はがき新聞」(2枚目)を制作する。 |

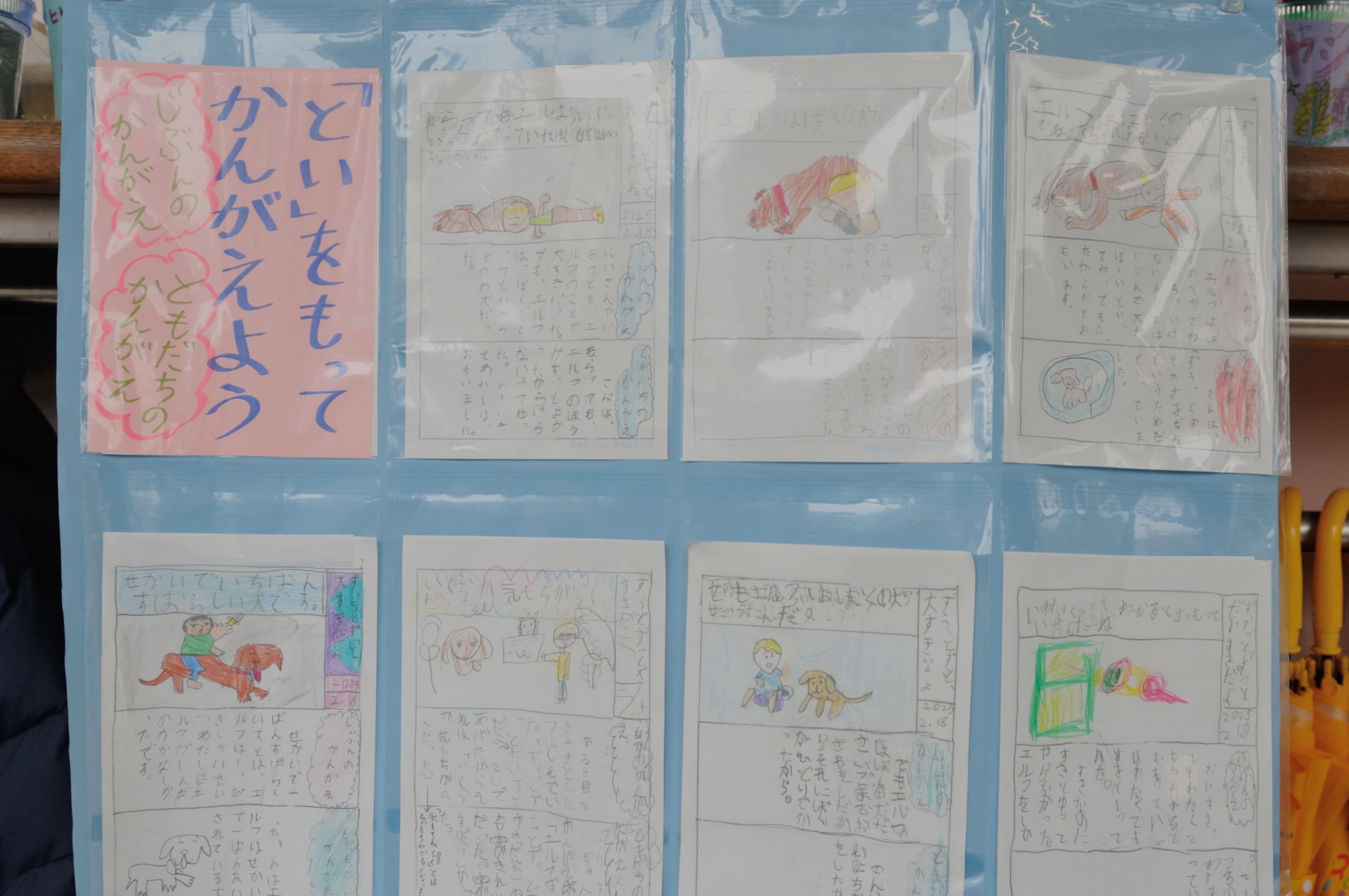

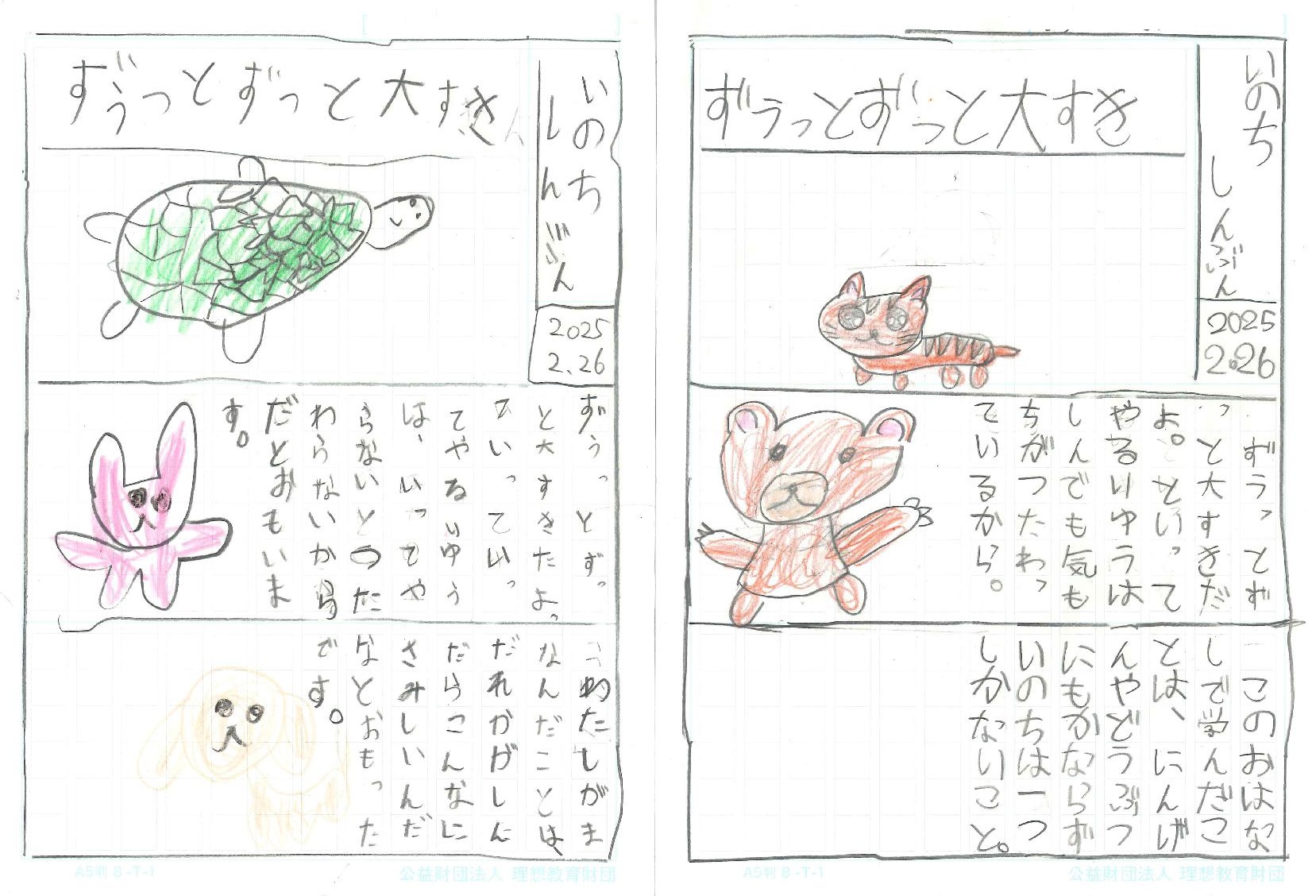

前時で制作した1枚目の「はがき新聞」

愛犬との死別を描いた物語、「ずうっと、ずっと、大すきだよ」(ハンス・ウィルヘルム作・絵 ひさやまたいち訳) からの学びを通して、2種の「はがき新聞」を制作する。1回目は教諭が示した下記の問いかけから1つ選び、他児童とのグループワークを経て制作した。

【問い】

- 世界で一番素晴らしい犬とは?

- いくらか気持ちが楽だったとは?

- (新しい子犬を)もらってもエルフは気にしないとは?

タイトルは「問いにした言葉」とし、好きな場面の絵とともに自分の意見と他児童の意見を書いた。取材時は1枚目の「はがき新聞」のプレゼンテーションおよび最後のまとめとなる2枚目の「はがき新聞―いのち新聞―」の制作が行われていた。

全員で「ぼく」の気持ちになって通読

「ずうっと、ずっと、大すきだよ」は、児童たちにとって初めての翻訳教材である。授業の冒頭で清水教諭は英語版の絵本の表紙画像を見せながら、タイトルを比較した。

同校では1年生から総合フロンティアコースでも週2時間の英語教育を行い、クリル*にも取り組んでいる。「Alwaysが日本語では『ずうっと、ずっと』に訳されているね。”Always” は、本当は『いつも』という意味です。」と清水教諭が伝える。犬の性別について本文での記載はないが、教科書にはない絵本の挿絵を見た児童が「おっぱいがあるから、メス」という発見もした。

さらに、表を用いて人間と犬の年の取り方の違いについての解説を行い、事前情報を整理した状況で清水教諭は「では、このお話をみんなで読みましょう。誰になりきって読みますか?」と問いかけた。多くの児童が「ぼく!」と答え、全員で「ぼく」の気持ちになって通読をした。

「はがき新聞」をプレゼンテーション

黒板に物語の流れに沿った問いを書き出し、前時に制作した「はがき新聞」を電子黒板に映して発表する。このクラスではディスカッション型の授業が行われていた。発表者の考えを聞き、受け手側も自らの感想や意見を自由に述べ、学級全体で物語を深く読み込んでいく。

清水教諭「世界で一番素晴らしい犬、とは?」

児童「『ぼく』にとって、エルフという犬は一匹しかいないからです。」

この発言に対して、他の児童からも共感の声が次々と上がった。

「すごく良い思い出があるから」「愛されている」「家族」「宝物だから」と、温もりのある言葉が並んだ。

清水教諭「いくらか気持ちが楽だった、とは?」

児童「好きだよ、と生きている間に言えていたから。言えて良かったから。」

清水教諭「問いにある『楽』とはどういうこと?」と新たな問いが投げかけられた。

児童「ましになる」

「まし、ってどういう意味?」

「良くなる」

清水「では、いくらか気持ちが良くなった、言ってて良かった、とも言えますね。」と、言い換え可能な表現についてディスカッションし、理解を深めた。

清水教諭「もらってもエルフは気にしない、とは、何を気にしないのでしょうか。」

児童「エルフが、ぼくがエルフのことを忘れたと思っちゃうんじゃないかな、ということ」

清水教諭「みなさんどう思います?何を気にしないのかな?」

児童「エルフは気にしないかもしれないから、もらう。」

「どういう意味?」

「犬が好きだから、もらってもいいってこと」

ここで清水教諭が「では自分が飼っていたペットが死んだらどうする?すぐ次に飼いたい人?飼わない人?しばらくはいいかなって人?」と全員に尋ねた。

多くの児童は「しばらくは飼わない」の意見に賛同した。「飼わない」に賛同した一人の児童は自ら体験談を語り、物語の「ぼく」の気持ちに寄り添い共感していることを示した。一方で、「ぼくは生き物が好きだから死んだら次、次、と飼う!」といった発言もあり、多様性を認め合うクラスの様子が感じられる一面でもあった。

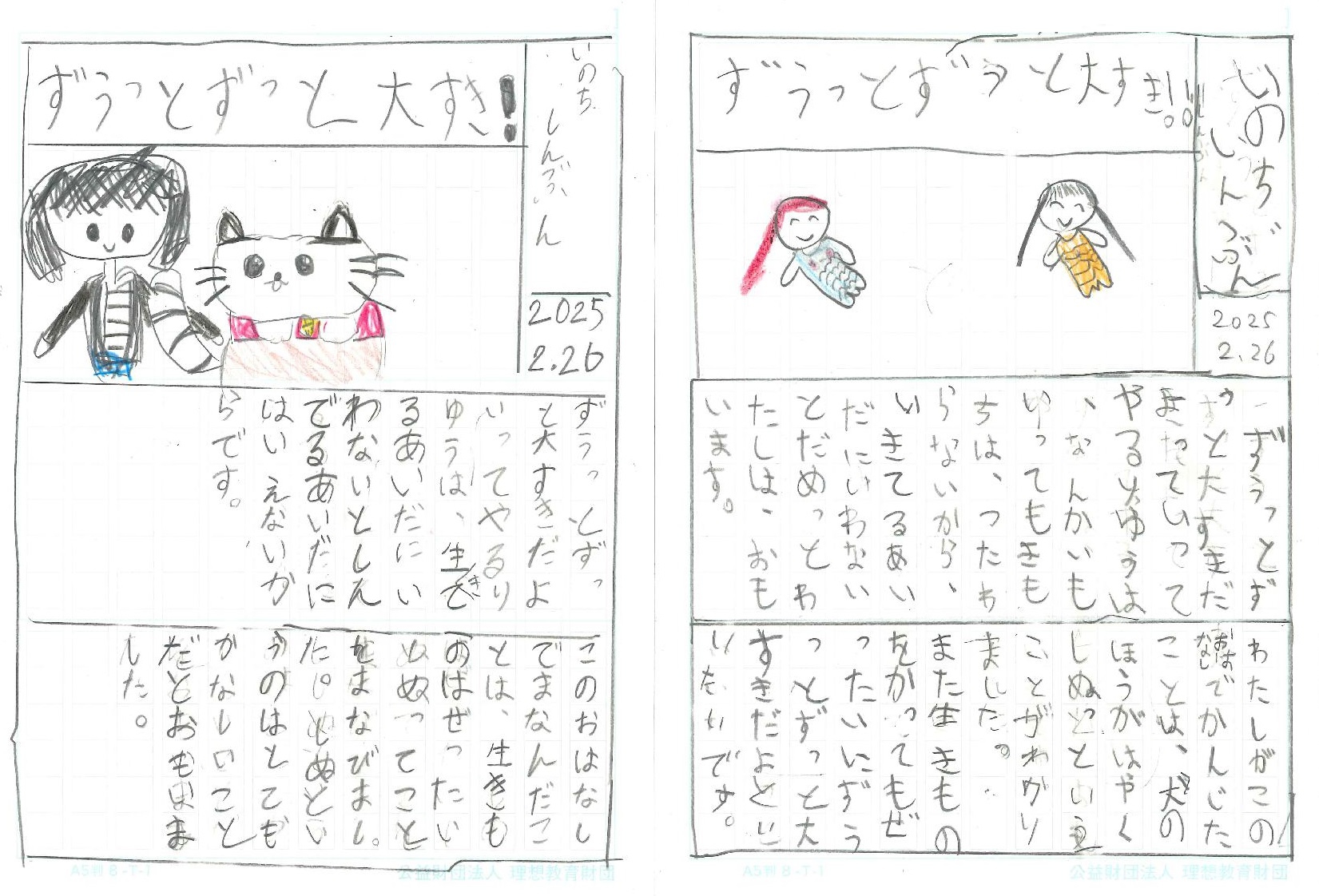

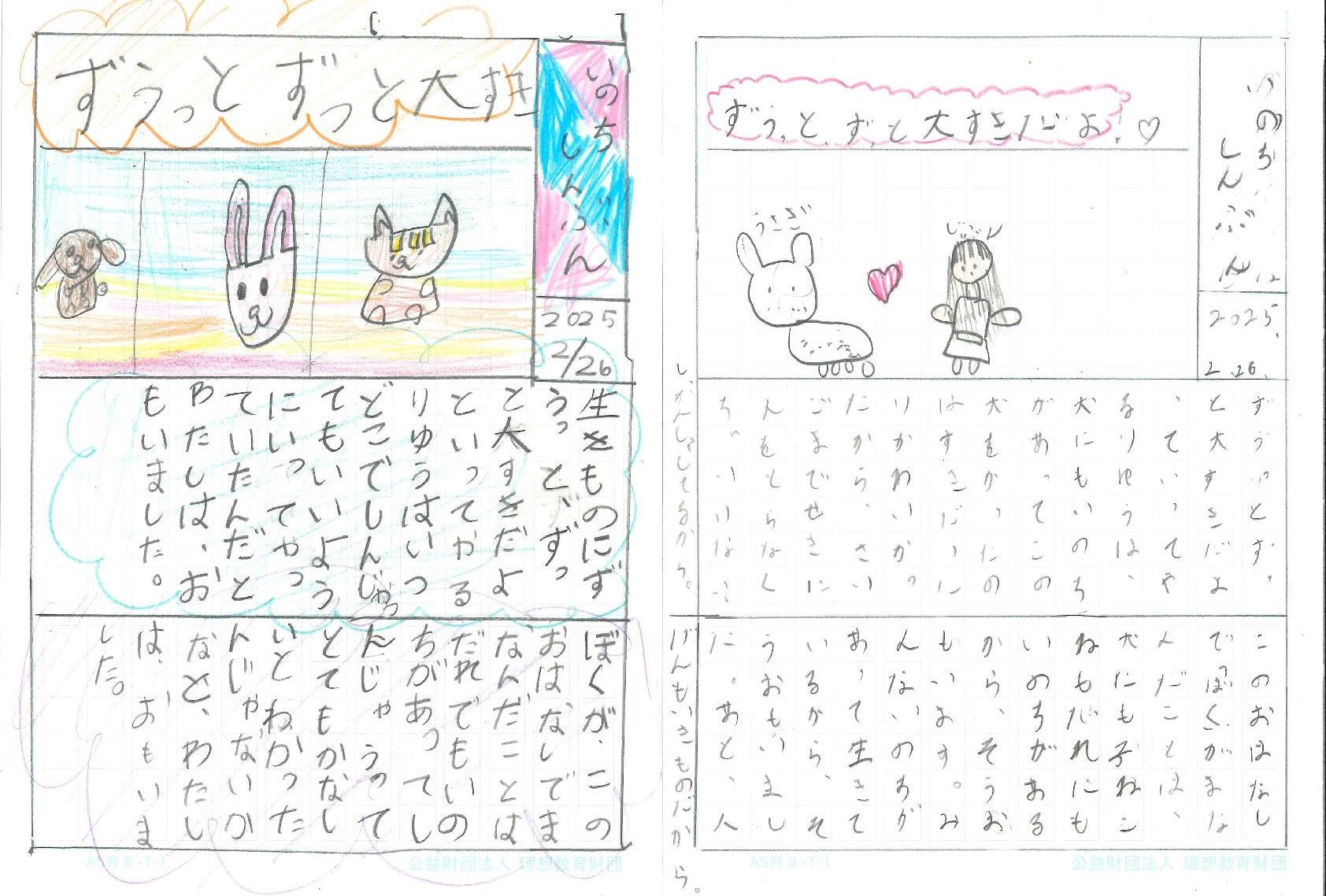

2枚目の「はがき新聞」の制作

物語の最終ページからの新たな問いが児童たちに投げかけられた。

【最後の問い】

- なぜ、生きものに「ずうっと、ずっと、大すきだよ」といってやるのか。

- おはなしの中の「ぼく」が学んだことはなにか。(自分が考えたこと)

はがき新聞の用紙を配布された児童たちは、慣れた手つきで迷いなく定規を用いてゾーニングしていく。清水教諭が電子黒板上にタイトルと書き出しとなる「ずうっと、ずっと、大すきだよって言ってやる理由は、」を示す。

鉛筆が進む児童もいれば、そうでもない児童もいたが、清水教諭が「自分の考えを紹介してくれますか。」と促すと数人が率先して自分自身が書いた内容を述べた。清水教諭から「知っている言葉で書けたら、それでいいですよ。」という声かけもあり、授業終盤には大半の児童が言葉を紡いでいた。

1つ目の問いに対する意見発表

「言わないと伝わらないし、わからない。死んだら言ってもわからないから。」

「生きているうちに大すきと言っていると、死んだあとも気持ちは残るから。」

2つ目の問いに対する意見発表

「死んでも気持ちがつながっているということを学んだ。」

「死んでしまったらまた悲しくなってしまうから、飼いたくないなと思った。」

大人でも一読しただけでは感じ取ることのできない物語の本質を見出し、自分の言葉と表現力で「はがき新聞」を制作する力のある学級であった。

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望