社会科授業における「本時の問い」の立て方と成立過程

今回は、前回検討した「学習問題の成立過程」に続き、単元内の一時間ごとの学びを方向づける「本時の問い」に焦点を当て、その意義と成立過程を整理します。

姫路市立白鷺小中学校 主幹教諭 竹内 哲宏

学習問題と本時の問いの関係

学習問題は、単元全体を通して児童が追究する中心的な課題であり、単元の目標を到達させるための探究の方向を示すものです。児童は学習問題が指し示す方向に向かって、社会的事象の「なぜ」「どのように」を明らかにしようとします。

一方で、「本時の問い」は、その学習問題を段階的に解決していくための、一時間ごとに焦点化された小さな問いです。本時の問いは本時の目標と密接に結びつき、児童の思考を具体的に方向づける役割を担っています。学習問題が単元全体の探究の方向を示す「羅針盤」であるとすれば、本時の問いはその道のりを一歩ずつ導く「地図」であるといえます。

学習問題と同様に、本時の問いは、教師が一方的に与えるものではなく、児童とのやり取りの中で生成されます。教師は発問・指示・説明といった指導言を適切に組み合わせ、児童の気づきや疑問を引き出しながら問いを成立させていきます。社会科の授業での発問は、「知る発問」(いつ・どこ・だれ・どのような)から、関係を考察する「わかる発問」(なぜ・何のために)へと発展していきます。教師が発問を通して児童の思考を意図的に構成することにより、児童は本時の問いを解決すべき問題として捉えるようになります。

本時の問いの成立過程~4年生「兵庫県の交通」から~

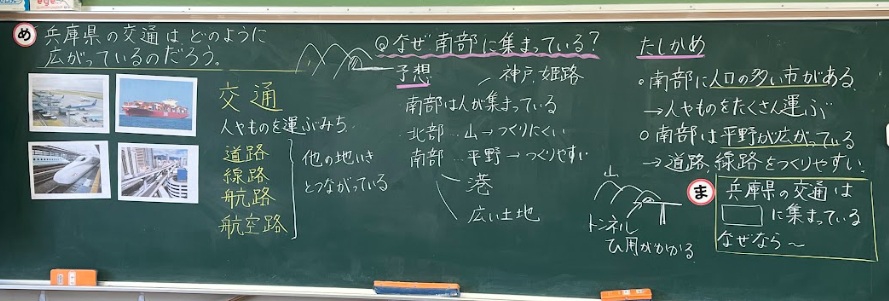

板書「兵庫県の交通」

ここで、「兵庫県の交通」の導入における「本時の問い」の成立過程を紹介します。板書の写真とともにご覧ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

教師:

モニターに注目しましょう(指示)

この写真は何ですか?(発問)

これ4つの写真をまとめると、なんという言葉で表せるでしょう。(発問)

児童:「乗り物です」「交通です」

教師:

「乗り物」と「交通」のちがいは何でしょう。(発問)

隣の人と話し合いましょう。(指示)

「乗り物」と「交通」の違いを説明できる人は立ちましょう。(指示)

児童:「乗り物は…」「交通は…」

教師:

「交通」とは、人や物を運ぶしくみのことです。(説明)

兵庫県の交通は、どのように広がっていると思いますか?(発問)

今日はこのことについて学習していきましょう。(説明)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このような過程を通して本時の問い「兵庫県の交通はどのように広がっているだろう」が成立します。さらに、県内の交通分布を示す資料を提示し、兵庫県の交通にどのような特徴があるかを話し合います。その後、交通が南部に集中していることを確認し、「なぜ、兵庫県の交通は南部に集まっているのだろう」という、新たな問いを設定します。

子どもたちは理由を予想したあと、土地利用図などの資料を用いて、南部には人口の多い市が集まっていること、また南部には平野が広がっていることを読み取り、社会的条件と地理的条件の両面から交通が南部に広がっている理由を考察します。このように、「どのように~」という問いから「なぜ~」という問いに展開することで、本時の目標である「兵庫県の交通が南部に広がっている理由を説明することができる」に到達することができます。

子どもが本時の問いを把握するとは…

学習指導案にしばしば「本時の問いを把握する」という表現が見られます。「把握する」とは、単に課題を知ることではなく、問いの意味や意図を理解し、それを自らの問いとして受け止めることです。児童が本時の問いを自覚的に把握することで、学びの目的を明確にし、課題解決への意欲が高まります。

教師はその「把握の瞬間」を生み出すために、児童の反応を見取りながら問いの表現を調整し、子どもの内面に響く問いへと仕上げていく必要があります。

竹内 哲宏(たけうち てつひろ)

姫路市立白鷺小中学校 主幹教諭

世界遺産姫路城の目の前にある姫路市初の義務教育学校に勤めています。

資質・能力を育成するための授業づくりを中心に発信できればと考えています。

同じテーマの執筆者

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望