子どもが主体性を発揮するための手立て

本校では、子どもたちが主体的に学習に取り組むために、教師がどのような働きかけをすればよいのかを考えてきました。これまでの実践や様々な研究成果から、次の3つの手立てに整理しました。

手立て①子どもは「自分のことは自分で決めることができる」と主体性を発揮する。そこで、学習活動の中に子どもに委ねる場面を設ける。

手立て②子どもは自分のスキルや才能を発揮して高めたいという願いをもっている。そこで、本時の学習で発揮する「学びの力」を自覚させ、学習後に振り返るようにする。

手立て③子どもはお互いに助け合える関係をもつことで学習意欲を持続できる。そこで、対話によってお互いの考えを取り入れる活動を位置付ける。

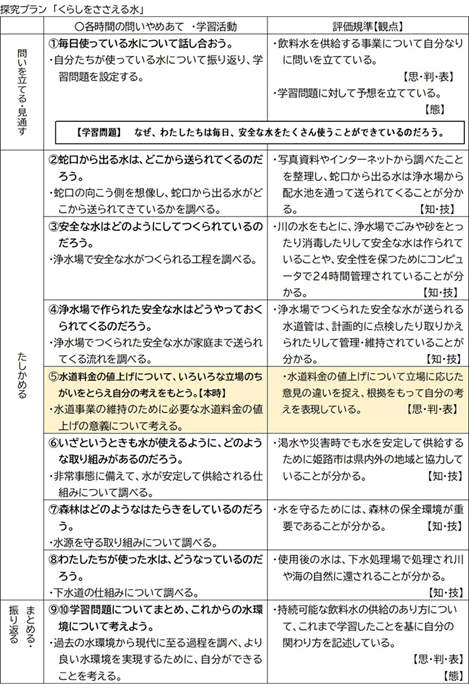

今回は、これら3つの手立てを組み込んだ社会科の授業(4年生「くらしをささえる水」)について紹介します。

本校では、各教科における学習過程を「探究のプロセス」として、次のように整理しています。

・問いを立てる(見通しをもつ)

・予想する(やってみる)

・確かめる(表現する)

・まとめる・振り返る(新たな問いを立てる)

その学習過程に即して作成した単元計画を「探究プラン」としています。特徴としては、各時間を問いでつないでいることがあげられます。本小単元の探究プランを表に示します。

第5時の学習展開

今回は、第5時の学習展開を紹介します。

まず、教師が「水道料金は水道事業を維持するために必要であること」「水道料金は、基本料金+使った分の料金で算出されること」を知らせます。そして、写真やグラフを用いて、水道管の老朽化や耐震化の必要性、人口減少による収益の減少の見込みなどを提示し、水道料金が値上げした背景を捉えられるようにします。そうすることで、本時のめあて「水道料金の値上げについて、いろいろな立場のちがいをとらえ自分の考えをもとう」への関心を高めます。

このとき、「どのような学びの力を発揮しようと思うか」と問いかけ、子どもが自分の発揮しようとする力を自覚できるようにします。(手立て②)

次に、子どもたちは自分の考え

「A:値上げは仕方がない」

「B:値上げはしない方がよい」

を選び、その理由を書きます。このとき、A側として「水道局の人」「地震で水道が使えなかった人」の意見、B側として「飲食店の人」「一人ぐらしのお年寄り」という4つの立場を提示することで、自分の考えを記述する際の手がかりとなるよう支援します。

そして、4つの立場に関する資料を配布し、それをもとに「さらに自分で調べる」「同じ意見の人と対話する」「違う意見の人と対話する」という活動の選択肢を示し、自分で選べるようにします。相手を論破するのではなく、「考えが変わる」「理由がふえる」という捉え方で自分の思考の変容を見直すように助言します。(手立て①②)

活動の後、「これからもずっと水道料金の値上げが続くことで、人々は安全で安心した生活を過ごすことができるだろうか」と問いかけ、水道料金の値上げによる安全な水の維持と、人々の安心な生活との関係について自分の考えをまとめます。その際、「できる」「できない」の立場を明確にしたうえで、異なる立場の意見も認めながら自分の考えを書くように助言します。

最後に、めあてのときに自覚した「学びの力」が発揮できたかを振り返ります。(手立て②)

子どもの記述より

本時での子どもの記述を紹介します。

・発揮した学びの力は「聴く」「話し合う」です。○○さんと話して「やっぱり未来のことを考えると、値上げするのは仕方ない」と言っていて、たしかにそうかもなと、人の意見を聞いてこういう考えもあったんだと思ったからです。

・発揮した学びの力は「話し合う」です。いろいろな人が同じ意見や全く違う意見を出して、話し合って、どちらかが意見をかえたり、両方がかえたり、どちらもかえなかったりして、いろんなことが頭に入ってきたので、こう思いました。

おわりに

子どもが主体性を発揮するには、教師の主体的な働きかけが欠かせません。子どもが主体的に学んでいないときは、手立て①~③のいずれかが機能していないと自覚し、授業改善に取り組んでいこうと思います。

竹内 哲宏(たけうち てつひろ)

姫路市立白鷺小中学校 主幹教諭

世界遺産姫路城の目の前にある姫路市初の義務教育学校に勤めています。

資質・能力を育成するための授業づくりを中心に発信できればと考えています。

同じテーマの執筆者

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望