活学校の社会~ジャンプカット最適化~子どもよし!

「ブンブンハローYouTube」で有名なYouTuberヒカキンさん。今や教室内でYouTuberの話題を聞かないことはありません。

何故今、YouTuberが子どもたちの人気を集めているのか、そこから私たちが学べることは何なのでしょうか。

浦安市立美浜北小学校 教諭 齋藤 大樹

ジャンプカットとは何か

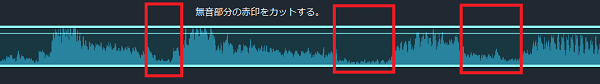

子どもたちに大人気のYouTube。多くのYouTuberが用いる編集技術に「ジャンプカット」というものがあります。話をしている際についつい無意識で話してしまう「えぇっと」などの意味のない言葉を編集で削り、ひたすら話しているように見せる技術です。

ジャンプカットによりテンポが良くなり、見ている人が飽きることなく動画を視聴できるようになります。

改めてYouTubeを見ると、確かにジャンプカットが多用されています。トップYouTubeであればあるほど、必ずと言って良いほどテンポの良さを大切にしていました。

一方で私たち教員は、「はい」「え~それでは~」と言いながら、授業を始めていることがないでしょうか。かくいう私も、自分自身の授業をビデオカメラで録画した際に「はい」や「え~」などのあまり学習内容とは意味がない言葉を連発していました。

これでは子どもたちの集中が余計な言葉で乱れてしまっているのではないかと感じました。

子どもたちの認知負荷を減らすために

認知負荷理論では、子どもたちが新しい情報を理解するにあたって、教師の聞きにくい声や周囲の雑音といった学習の妨げとなるものは「学習剰余負荷」と呼ばれます。この学習剰余負荷を減らすことで、子どもたちが頭の中で情報処理をする際の認知処理容量が増えていくと言われています。

教師の動きの癖や無意味な言葉を少なくする。それが子どもたちに余計な情報を与えず、脳が最適化された状態になる。こういった状態を保つことが学習理解に重要なのではないでしょうか。

テンポアップでスキマを産み出す

子どもたちはYouTubeのジャンプカットされた動画を常日頃見ています。YouTubeには倍速視聴の機能もあるため、カットされた動画を更に高速で見る子どもたちもいます。

こうした現代の子どもたちの中には、授業中の無意味な言葉でテンポを乱されることに苦手意識を感じる子もいるのではないでしょうか。授業中の「発問」や「指示」は短くすることが簡単であるが、「説明」がどうしても長くなってしまっていたからです。

まずは、「えー」というのをやめて、話す内容に困った際には、無言で考えることにしました。

すると子どもたちは「先生はこの後何を言うのだろう」と真剣な表情で待っていることに気が付きました。いわゆる「間」の重要性です。

更に、授業の最初には簡単な発問をすることで子どもたちにポンポンと発表させることを心がけました。どの子でも答えられるような質問で授業自体のテンポを速めていったのです。

あえて発表の際に起立させずに子どもたちの呟きを全体に紹介したり、リレー発表というような形で次々に子どもたちに発表させたりしていくような方法もありますね。

落語家の話を研究するなどして、あまり難しくはない説明の場合には話のスピードを上げていくなど、説明場面での軽重をつけた話をすることも心がけていった結果、学習時間に「スキマ」となる時間が生まれました。

短い説明なので、子どもたちの集中も保ちやすくなりました。そしてそうしたスキマ時間に問題演習などを多く実施することができました。

一人一台PCによるスキマ時間の活用(算数を中心に)

テンポを意識した授業を行った結果、昨年度指導していた6年生の算数では、5分程度の空き時間が生まれました。

これまででしたらこうした空き時間には読書をさせることが多かったのですが、一人一台PC時代の今だからこそ行えるスキマ時間の過ごし方があります。自分のパソコンを授業前にスリープモードにしておくことで、すぐにインターネットに接続することが可能となるからです。

自治体によってはオンラインの学習サイトを契約していると思います。学習サイトを活用することによって、以前学んだ単元に戻って復習を行ったり、予習をしたりすることもできます。

計算ドリルばかりを使って演習をしていると、どうしても今学習している単元の演習ばかりになってしまいます。そうするとこれまでに学んだ単元の内容を忘れてしまうことも多いので、このオンラインによる学習は効果的でした。

都市部の学校では、中学受験に臨む子どもたちも多くいます。そうした子どもたちは応用的な問題にどんどんチャレンジしてみたいと考えるでしょう。大手塾では、5分程度の計算トレーニングを毎日家庭学習に課して、単元は限定せず問題を提示することで、計算力を維持させていると言われています。

オンライン学習サイトを活用して、様々な単元の問題にチャレンジできますし、それぞれの児童に即した最適化された課題を行うことができるので効率的に復習や予習をすることができます。

また、様々な形式のパズルや数独などがインターネットでは公開されています。

こうした思考力が育つようなパズルに挑戦することで、算数を楽しいと思う児童も多くなりました。6年生ともなると算数に苦手意識を持つ児童も多く、そういった子どもたちには、ちょっとした時間に行う算数パズルが楽しみにつながっていたようでした。

学習指導要領では、算数科でのプログラミング学習も例示されています。スキマ時間では、Scratchで有志が作ったプログラムの紹介も行うことができました。

例えば、「比例」とScratchの検索で調べると、比例グラフを使ったブロックプログラミングがアップロードされています。プログラムの中身を見て、子どもたちは「こうやって比例の式を表現するのか」と驚き、算数の内容の理解を深めていました。

「ハロープログラミング」というホームページも昨年度はよく利用させていただきました。

このホームページでは、ブロックプログラミングだけではなく、テキストプログラミングと呼ばれるプログラミング言語を直接入力する練習もできます。算数の様々な単元に関するプログラミングが用意されており、少しずつお手本を見ながらプログラミングを打ち込んでいきます。一つの課題が数分で終わるものが多く、テンポよく学ぶことができます。子どもたちはすぐに要領をつかみ、楽しそうに活動に取り組んでいました。リンクを貼っておきます。

今回はテンポよく授業を行うことで生まれる時間をどのように活用するのかについて考えていきました。本来は「教師よし」の3回目とする予定でしたが、児童視点の回にしました。

次回も学習に苦手意識を持っている子どもたちの視点で、ICT活用を考えていきます。

齋藤 大樹(さいとう ひろき)

浦安市立美浜北小学校 教諭

一人一台PC時代に対応するべくプログラミング教育を進めており、市内向けのプログラミング教育推進委員を務めていました。

現在は小規模校において単学級の担任をしており、小規模校だからこそできる実践を積み重ねています。

同じテーマの執筆者

-

京都教育大学付属桃山小学校

-

福岡工業大学附属城東高等学校 教務主任

-

北海道札幌養護学校 教諭

-

元徳島県立新野高等学校 教諭

-

栃木県河内郡上三川町立明治小学校 教諭

-

京都教育大学附属特別支援学校 特別支援教育士・臨床発達心理士・特別支援ICT研究会

-

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

大阪市立放出小学校 教諭

-

長野県公立小学校非常勤講師

-

東京都東大和市立第八小学校

-

静岡市立中島小学校教諭・公認心理師

-

北海道旭川市立新富小学校 教諭

-

尼崎市立小園小学校 教諭

-

千代田区立九段中等教育学校

-

花園中学高等学校 社会科教諭

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望