CAN-DO思考でいきませんか!?

Can-Doリストは使っていますか?

私なりにCan-Doリストは以下のポイントに気をつけて使っています。

・到達目標を定める

→それに向かって指導&形成的評価を行う

→児童と共有する

・英語を使って、何ができるかを記述する。

△過去形を使って、夏休みの思い出を伝える

△暗記型

・1 Lessonに一枚

→指導者も児童もある程度、見通しがもてる

・「何ができて何ができていないか」、「変容」をキーワードに

→指導者も子どもたちも視覚的に分かる

・シールなどを利用して、取り組んだ回数も視覚化する

・蓄積することで、学期末のパフォーマンス課題に活用できる

→できることの組み合わせ

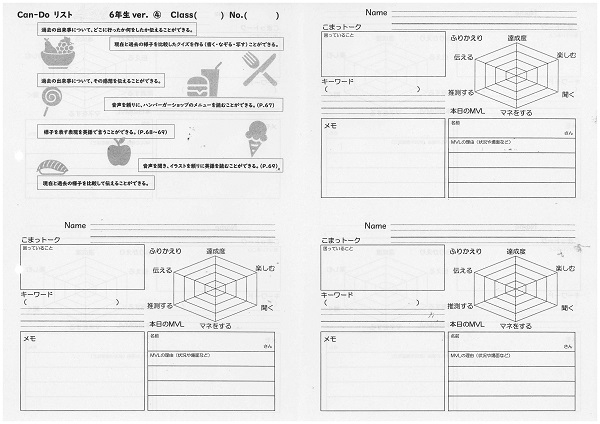

画像のようなワークシートとなります。レッスン中に2回ほど回収をしてチェックを行います。子どもたちの記述から、自分の授業改善や子どもたちへの指導に活かします。CAN-DO思考でいきませんか!?

羽渕 弘毅(はぶち こうき)

西宮市立総合教育センター 指導主事

専門は英語教育学、学習評価、ICT活用。高等学校や小学校での勤務経験を経て、現職。これまで文部科学省指定の英語教育強化地域拠点事業での公開授業や全国での実践・研究発表を行っている。働きながらの大学院生活(関西大学大学院外国語教育学研究科博士課程前期)を終え、「これからの教育の在り方」を探求中。自称、教育界きってのオリックスファン。

同じテーマの執筆者

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望