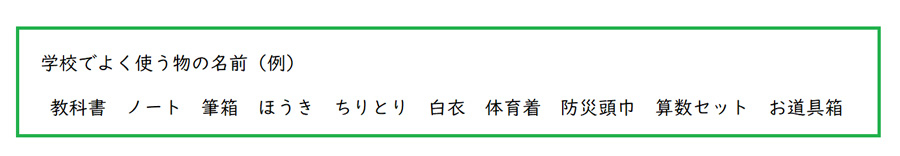

小学校就学前に、「学校でよく使う物」の名前を確認しておきましょう。

「家では使わない(見かけない)けど、学校ではよく使う物」って結構多いですよね。そういった物の名前を、就学前に前もって確認しておくことはとても大切です。ことばの発達がゆっくりなお子さんを念頭に記事を書きましたが、そうでないお子さんでも円滑な就学に向けて確認しておくと良いです。担任の先生方が入学説明会などで保護者に呼び掛けてみても、良いですね。

福生市立福生第七小学校 ことばの教室 主任教諭 博士(教育学)公認心理師 臨床発達心理士 髙橋 三郎

2月に入り、新年度まであと2ヵ月となりました。入学説明会も各小学校で行われる時期です。ことばの教室の担当をやっていると、「うちの子、既に医療機関でSTの指導を受けていて、ことばの発達がゆっくりと言われています。就学後は通常学級に通いながら、ことばの教室でお世話になるのですが、何か就学前に家でできることはありますか?」といった質問を時々受けます。

そんな時に私がおススメするのが、「学校でよく使う物」の名前を前もってご家庭で確認しておいてください……ということです。家(や保育園、幼稚園)ではあまり見ないものの、小学校ではよく使う物は意外にもたくさんあります。

たとえば、ほうきとちりとり。特に、ちりとりなんて、掃除機が各家庭に普及している今では小学校以外でほとんど見ることはありません。

後は、白衣。これも家ではあまり見ませんよね。防災頭巾なんて学校以外で見たことありません。

それから、意外と忘れがちですが、教科書とノート。幼稚園や保育園では基本的に使いません。

担任の先生も最初の方の授業で物の名前などを確認しますが、ことばの発達がゆっくりだと、一度では覚えきれないことも多いです。ご家庭でタブレットなどで画像を見せて名前を覚えさせたり、名前のあてっこゲームをするだけでも良いです。

もし、これから入学説明会です!という先生方、いらっしゃいましたら、ぜひ新一年生の保護者の方に「学校でよく使う物」の名前をご家庭で確認するように呼びかけてみてください。

髙橋 三郎(たかはし さぶろう)

福生市立福生第七小学校 ことばの教室 主任教諭 博士(教育学)公認心理師 臨床発達心理士

大学院で博士号を取得し、現在はことばの教室で子供達と向き合う日々を過ごしています。言語障害や発達障害に関する知見や指導方法を様々な先生方と共有できたらと思います。

同じテーマの執筆者

-

特定非営利活動法人TISEC 理事

-

東京都立白鷺特別支援学校 中学部 教諭・自閉症スペクトラム支援士・早稲田大学大学院 教育学研究科 修士課程2年

-

東京都立南花畑特別支援学校 主任教諭・臨床発達心理士・自閉症スペクトラム支援士(standard)

-

富山県立富山視覚総合支援学校 教諭

-

北海道札幌養護学校 教諭

-

東京学芸大学教職大学院 准教授

-

東京都立城北特別支援学校 教諭・臨床発達心理士

-

福島県立あぶくま養護学校 教諭

-

東京都立港特別支援学校 教諭

-

京都教育大学附属特別支援学校 特別支援教育士・臨床発達心理士・特別支援ICT研究会

-

信州大学教育学部附属特別支援学校 教諭

-

在沖米軍基地内 公立アメリカンスクール 日本語日本文化教師

-

静岡市立中島小学校教諭・公認心理師

-

寝屋川市立小学校

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望