初めまして!

特別支援教育の道は、日々の暮らしの実践にあり!

しかし、家庭と学校の教育支援連携の現状は・・・

また、なかなか上手くいかないのか? その原因の一つとして、日々の暮らしの中での子ども情報を、正確に共有し合えていないことが考えられました。

より正確な子ども情報を共有したい!

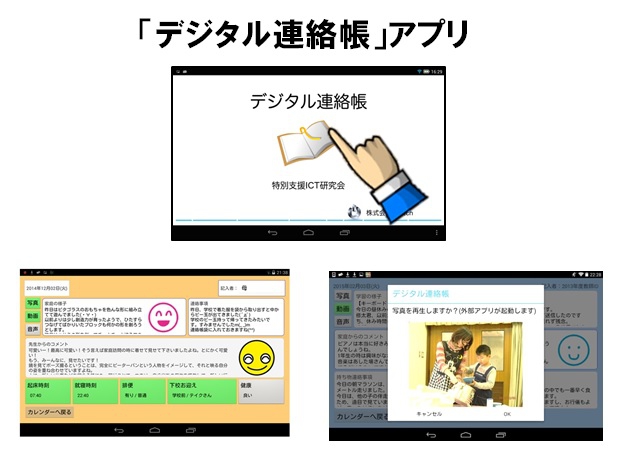

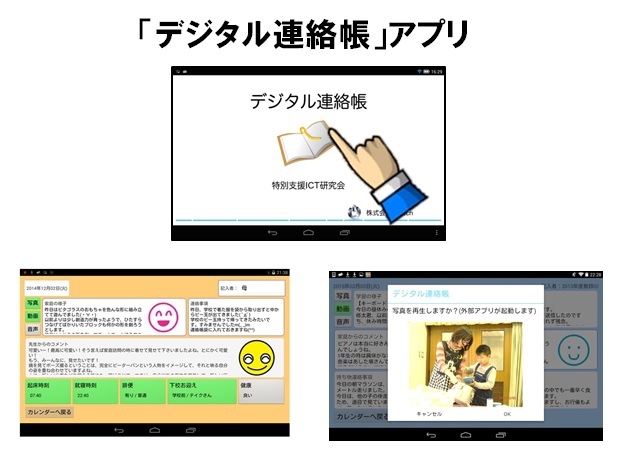

『デジタル連絡帳』は、 日々の暮らしの中での子ども情報を共有するアプリケーション・システムです。 具体的には、家庭と学校での子どもの様子を、毎日、 文字・写真・動画・音声・イラストによって、 リアルタイムに、インターネット回線を使って送受信できます。 また、「デジタル連絡帳」に日々蓄積していく情報は、一元管理できます。 さらに、データ化した情報は、いつでも閲覧可能,情報活用できるシステムを備えています。 この『デジタル連絡帳』によって、家庭と学校はこれまで以上に繋がり, 教育支援連携活動を強化すると共に、子どもの成長・発達に貢献することができる! と考えました。

『デジタル連絡帳』の実践活用の効果は?

初めまして!

京都教育大学附属特別支援学校の中川宣子と申します。

これから半年間、皆さんと一緒に、

『特別支援教育のイロイロ』について、情報交換できればと思っています。

どうぞ、宜しくお願い致します!!(^^)!

特別支援教育の道は、日々の暮らしの実践にあり!

さて私は、研究テーマとして、

『家庭と学校の教育支援連携活動』の実践研究に取り組んでいます。

なぜなら、特別支援教育は、日々の暮らしの実践にあり!と考えるからです。

特別支援学校で、子ども達に関して話題になることとして、例えば・・・

朝昼晩と食事がしっかりとれているか。

早寝早起きといった規則正しい生活リズムが確立しているか。

学校で使う荷物を、家族の人や先生と一緒に、或は自分で用意できているか。

自分で衣服の着脱ができるか。

家庭や学校でお手伝いをしたり、家庭や学校の中で役割があるか。

コミュニケーションが行われているか・・・・等々があります。

これらは、子ども達の生活、つまり子ども達の「日々の暮らし」を豊かにすることであり、

これらは、子ども達の「社会参加」と「自立」に繋がっています。

そして、この「日々の暮らし」を豊かにするためには、

家庭と学校がまず連携して、教育支援の実践をしていくことが大事であることがわかります。

しかし、家庭と学校の教育支援連携の現状は・・・

これまでにも、家庭と学校の教育支援連携は、様々な方法で行われています。

参観日、懇談会、学校・学級だより、電話、連絡帳・・・等々

家庭も学校も教育支援連携のために努力しています。

しかし残念ながら、

言葉による誤解、それぞれの立場による意見の食い違い等、現状のトラブルは後を絶ちません。

これでは、子どもの日々の暮らしを豊かにするどころか、マイナスになってしまっています。

なぜ、子どもの成長・発達を願う家庭と学校にもかかわらず、教育支援連携ができていないのか?

また、なかなか上手くいかないのか?

その原因の一つとして、日々の暮らしの中での子ども情報を、正確に共有し合えていないことが考えられました。

より正確な子ども情報を共有したい!

そこで、どうすれば、日々の子ども情報を正確に、家庭と学校とで共有できるのか?

より簡単で、具体的な方法はないだろうか?と考えました。

そして数々の試行錯誤を重ね、やっとのことで開発したのが、

『デジタル連絡帳』(特別支援ICT研究会:代表・中川)です。

『デジタル連絡帳』は、

日々の暮らしの中での子ども情報を共有するアプリケーション・システムです。

具体的には、家庭と学校での子どもの様子を、毎日、

文字・写真・動画・音声・イラストによって、

リアルタイムに、インターネット回線を使って送受信できます。

また、「デジタル連絡帳」に日々蓄積していく情報は、一元管理できます。

さらに、データ化した情報は、いつでも閲覧可能,情報活用できるシステムを備えています。

この『デジタル連絡帳』によって、家庭と学校はこれまで以上に繋がり,

教育支援連携活動を強化すると共に、子どもの成長・発達に貢献することができる!

と考えました。

『デジタル連絡帳』の実践活用の効果は?

さていよいよ、

『デジタル連絡帳』による家庭と学校の教育支援連携活動の実践についてです。

『デジタル連絡帳』によって毎日更新される子ども情報から得られる実践活用の効果は、数多くあります。

次号から紹介していきます。お楽しみに!

中川 宣子(なかがわ のりこ)

京都教育大学附属特別支援学校 特別支援教育士・臨床発達心理士・特別支援ICT研究会

「特別支援教育とは、子ども達の特別な才能を学校・家庭・地域の連携により支え、教え、育てること」と考えています。日々の教育実践を、情報発信・交流し合い、共に子ども達の成長・発達に役立てていきましょう!

同じテーマの執筆者

-

京都教育大学付属桃山小学校

-

福岡工業大学附属城東高等学校 教務主任

-

東京都立白鷺特別支援学校 中学部 教諭・自閉症スペクトラム支援士・早稲田大学大学院 教育学研究科 修士課程2年

-

東京都立南花畑特別支援学校 主任教諭・臨床発達心理士・自閉症スペクトラム支援士(standard)

-

富山県立富山視覚総合支援学校 教諭

-

北海道札幌養護学校 教諭

-

東京学芸大学教職大学院 准教授

-

東京都立城北特別支援学校 教諭・臨床発達心理士

-

福島県立あぶくま養護学校 教諭

-

元徳島県立新野高等学校 教諭

-

東京都立港特別支援学校 教諭

-

栃木県河内郡上三川町立明治小学校 教諭

-

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

大阪市立放出小学校 教諭

-

福生市立福生第七小学校 ことばの教室 主任教諭 博士(教育学)公認心理師 臨床発達心理士

-

長野県公立小学校非常勤講師

-

浦安市立美浜北小学校 教諭

-

信州大学教育学部附属特別支援学校 教諭

-

在沖米軍基地内 公立アメリカンスクール 日本語日本文化教師

-

東京都東大和市立第八小学校

-

静岡市立中島小学校教諭・公認心理師

-

寝屋川市立小学校

-

目黒区立不動小学校 主幹教諭

-

尼崎市立小園小学校 教諭

-

千代田区立九段中等教育学校

-

花園中学高等学校 社会科教諭

-

合同会社Toyful Works 代表社員・元公立小学校教員

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望