【先生たちの復興支援】さいたま市立海老沼小学校 教諭 菊池健一さん(第2回) 「新聞記者から震災について学ぶ」

今回は、さいたま市立海老沼小学校 教諭 菊池健一さんの授業実践、第2回目です。

もうすぐ東日本大震災から5年になります。担当する3年生児童の中には、当時の記憶がもうない子もいます。震災について実体験がない子ども達が増えてきますので、学校教育の中で積極的に震災について取り上げた実践が少なくなるのではないかと懸念しております。東日本大震災を通じて、私達は自分の身を守るために備えることの重要性、そして、人と人とのつながりの大切さを学びました。また、被災地では未だに震災の傷に苦しむ方々もいます。そのような中、震災を知らない世代にもこの大震災について伝えていかなければならないと考えています。

前回の報告に引き続き、今回は東日本大震災を取材した新聞記者をゲストティーチャーとして招いた授業を行いました。児童は、新聞のスクラップや震災を取り上げた新聞記事の掲示板を通して、震災について大変関心を持っていました。また、道徳で被災地の方を取り上げた資料を活用した授業も行いました。しかし、児童にとって、まだ被災地の状況についてイメージを持ちにくい状態でした。そこで、震災で被災をされた方に寄り添った取材をされている記者の方に、被災地の状況を語っていただく場を設けました。

児童に話をする朝日新聞社の小野さん

「写真を撮ってあげようか?」

という小野さんの言葉に、

「僕はいい」

と言って走って行ってしまった。それは、どうしてだと思うか? と児童に問い掛けます。児童は、

「ああ、きっと、そこにお母さんがいなかったからだ!」

と、答えました。児童は、自分が同じ時期に入学式で、家族と一緒に記念撮影をしたことを思い出したようで、教室がシーンとしました。

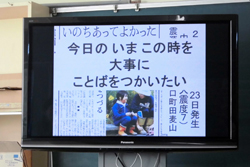

小野さんが児童に示した記事

また、お母さんを亡くした女の子が、小野さんの取材に対して、

「あの日に限って、(母に)『いってきます』を言わなかったんですよね」

という後悔した気持ちを話したというエピソードを聞くことができました。

話を聞いていた児童は、自分と同じくらいの年齢の子どもが、津波で家族を奪われ、大きな悲しみを背負ってしまったことや、その後強く生きていることを知り、震災がこれまで以上に自分の身近なものとして感じられたようでした。児童の感想から、

「私達と同じぐらいの子が家族をなくした悲しみを乗り越えようと頑張っていることに感動した」。

「これまでは大震災は遠い所のものだと思ってあまり知ろうとしなかったけれど、自分でも調べたいと思う」。

などの言葉が出てきました。

小野さんから、最後のメッセージとして、児童に、

「明日が今日と同じとは限らない。だから、今日帰ったら家族に元気に『ただいま!』を言ってほしい」

という言葉を贈ってくださいました。児童は噛みしめるようにその言葉を受け取っているようでした。

今回の授業を元に、国語科で自分や家族の震災体験を作文にまとめていきます。児童には、家族が震災のあった時にどこにいて、どんな様子であったかということや、どんな気持ちになったかということを取材する宿題を出しました。ここから、国語科の学習として震災を取り上げた実践を継続していきます。詳しくは次回報告いたします。

文・写真:菊池健一

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

教育つれづれ日誌

教育つれづれ日誌 アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望