20th New Education Expo 2015 in 東京 現地ルポ(vol.3)

「New Education Expo 2015 in 東京」が6月4~6日の3日間、東京・有明の東京ファッションタウンビルで開催された。3回目の現地ルポでは、昨年まで文部科学省の初等中等教育局長を務め、現在は文部科学審議官として教育行政を牽引する前川喜平氏が、小中学校における教育の現状と改革について語る特別講演の模様をお届けする。2020年度に導入される学習指導要領の改訂、2016年度から始まる小中一貫教育の制度化、ICTを活用した学びの推進など、現在進行中の学校教育改革についての講演は参加者の高い関心を集め、会場は静かな熱気に包まれていた。

教育改革が目指す、21世紀に相応しい初等中等教育とは

教育改革の現在と今後

文部科学省 文部科学審議官……前川 喜平 氏アクティブ・ラーニングで変わる学びの在り方

文部科学省 文部科学審議官 前川 喜平 氏

文部科学省・文部科学審議官の前川喜平氏は、現在、中央教育審議会(以下、中教審)で内容検討が進められている学習指導要領の改訂について語ることから講演をスタートした。

今回の学習指導要領の改訂では、これからのグローバル時代、ICT時代を生きる子ども達に必要な「育成すべき資質・能力」を踏まえた学習指導要領の構造そのものの見直しが行われる。「育成すべき資質・能力」とは、大括りに言えば、主体的且つ協働的に新たな課題に対処していける力だ。そのためには、現行の学習指導要領にある「基礎的な知識・技能」「知識・技能を活用して課題解決を図る思考力・判断力・表現力」「学習意欲」という学力の3要素が引き続き重要だが、「何を学ぶか」だけでなく「どのように学ぶか」にも重点が置かれ、そのための学習・指導方法や学習評価の開発・改善を支援する方策も盛り込まれる。これら一連の改訂を貫くキーワードとなるのが、課題の発見・解決に向けた主体的・協働的な学習、アクティブ・ラーニングである。

すでに小中学校では、総合的な学習の時間を活用して課題解決学習や協働学習などアクティブ・ラーニングの実践が進展している。知識・技能の定着と学習意欲の向上が期待されているが、後者の学習意欲については、日本の子ども達はまだ大きな問題を抱えているという。OECD(経済協力開発機構)が15歳の子どもを対象に3年ごとに実施している国際的な学習到達度調査・PISAの2012年の結果を見ると、日本は読解力、科学的リテラシーでそれぞれ1位、数学的リテラシーで2位(いずれもOECD加盟国34か国中)と好成績を残している。その一方で、同時に行われた数学の学習意欲に関する調査結果では、総じてOECD平均を下回っている。

「しかしながら、2003年の調査に比べると、2012年の調査では肯定的な回答をする子どもの割合が増えており、学校現場の努力が実を結んできていると考えられます。この割合をOECD平均にまで伸ばしていくことが今後の課題です」

と前川氏は語る。

また、アクティブ・ラーニングを効果的に進めていくためには、教員の意識改革も必要だと前川氏は指摘する。

「アクティブ・ラーニングを行う際、教員には知識を伝達すること以上に、主体的な学びを促進させるファシリテーター的な役割が求められます。また、これからは総合的な学習の時間に限らず、すべての教科でアクティブ・ラーニングを積極的に取り入れてもらうことになります。今後は、教える側の役割や授業の在り方が変わっていくという意識を、教員一人ひとりが持つ必要があるでしょう」。

国際社会で使える英語力の育成に向けた、小学校英語の教科化

今回の学習指導要領の改訂で行われる既存の教科・科目の見直しの中でも、特に重点が置かれているのが英語だ。小学校から高校までを通して行われる英語教育の見直しの中で、小中学校の英語学習はどのように変わるのか。前川氏が解説してくれた。

現在、小学校の英語教育は、教科外の活動として5・6年生で実施されている。今回の改訂では、現在、5・6年生で行っている活動型の英語教育を3・4年生に前倒しし、5・6年生では教科として英語を導入するという方針が示されている。また、国際的なコミュニケーションツールとしての英語を重視し、小学校5・6年生ではリーディング、ライティング、リスニング、スピーキングという四つの技能をバランスよく身につけられるような教育目標や内容への見直しが進められる。中学校では、現在、高校で行われているのと同じように授業は英語で行うことが基本となり、互いの考えや気持ちを伝え合う活動が重視される。

「現在の日本の英語教育で特に弱いのはリスニングとスピーキングですが、スピーキングの元となる英文を書く力も育てていく必要があります。ところが、これまで行われてきたライティングの学習は和文英訳が中心で、英語で考え、文章を書くという訓練ができていません。これを改めるには大学入試における英語の在り方を変える必要があり、現在、実現に向けた議論が進められています。その動きと連動して、次期学習指導要領では本当に使える英語を身につけられるような教育を小学校からスタートさせようとしているのです」(前川氏)。

しかし、小学校で英語を教科化するには英語専門の教員が必要となるが、英語の免許を持っている小学校教員は少ない。この問題について、前川氏は次のような解決策を示している。

「この後にお話しする小中一貫教育の話とも重なりますが、中学校の英語教師に、小学校で教えていただくことも必要になろうかと思います。また、ALT(外国語指導助手)など教員以外の人材を活用した指導体制の構築にも、今以上に積極的に取り組む必要があるでしょう」。

小中一貫教育を制度化し、子どもの学びの連続性を高める

本講演の後、小学校から中学校までの9年間の義務教育を一貫して行う小中一貫校を制度化する改正学校教育法が成立した。2016年度から施行される改正法では、小中一貫校は「義務教育学校」という新たな学校の種類として位置づけられ、自治体などが自らの判断で学年の区切りを従来の6・3制から4・3・2制や5・4制などに変更することが可能になる。義務教育学校は小学校と中学校の校舎が同じ敷地内になくても設置できるが、一人の校長の下に組織・運営され、教員には原則として小中両方の免許状が求められる。

小中学校の連携は今回の学習指導要領改訂における大きなテーマの一つでもあり、小中一貫教育の制度化によって義務教育全体の質向上が期待されているが、そのメリットとは具体的にどのようなものなのだろうか。前川氏は次のように説明する。

「小中学校の接続がスムーズになることで、中学校に進学した際にいじめや不登校が増える『中1ギャップ』の解消を図ることができます。また、中学校の教員が小学校課程の一部を担当することで小学校高学年での教科担任制が進めやすくなったり、小中の教員が協力して総合的な学習のカリキュラムを開発したり、小学校の教員が部活動の指導を手伝うことで中学校の教員の負担が軽減できたりと、小中の教員の人的交流によって、より豊かで質の高い教育活動を行うことができます」。

このように小中一貫教育にはメリットが多いが、義務教育学校の教員に小学校と中学校の免許状の併有が原則とされることについては懸念の声も上がっている。

「文部科学省は小中の免許状の併有化を進めようとしていますが、その併有率は地域によってばらつきがあり、大学の教員養成課程にも関わってきますから、一律に進めるのは簡単ではありません。そのため、当分の間は小中どちらか一方の免許状を持っていればよいとする経過措置が取られます」

と前川氏は説明し、理解を求めた。

教員の多忙を解消し、ICTを活用した学びを推進

国を挙げてICTを活用した学びを推進する中、文部科学省は2011年に「教育の情報化ビジョン」を公表し、「情報活用能力の育成」「教科指導におけるICTの活用」「校務の情報化」の三つの側面を通して教育の質の向上に取り組んできた。このビジョンに基づき、ICT を活用した教育の実証研究「学びのイノベーション事業」が2013年度末まで行われたことは記憶に新しい。現在は、進展する情報化、グローバル化に対応した新たな施策の検討が進められているが、教育の情報化ビジョンを基本方針とすることに変わりはない。前川氏は改めて同ビジョンの意義について語った。

「情報活用能力は『情報活用の実践力』『情報の科学的な理解』『情報社会に参画する態度(情報モラル)』という三つの要素からなり、これらを子ども達にバランスよく身につけさせなくてはいけません。教科指導においてICTを効果的に活用することは、そうした情報活用能力の育成と、より深い理解をもたらす学びの実現につながります。例えば、二次元では理解しにくい星の位置関係なども3D動画を使えばぐっとわかりやすくなりますし、思考の過程や結果を瞬時に可視化・共有できるICTの特性を活かすことでアクティブ・ラーニングの効果も高まります。また、校務にICTを導入することで、ICTを活用した情報共有による教員の指導力の向上や校務の効率化を図ることができます」。

事実、ICTを活用した協働学習や課題解決型の学習指導は子ども達の学力に好影響を与え、教員のICT活用能力も年々、向上傾向にあることが文部科学省の調査で明らかにされている。しかし、世界に目を転じると、日本の情報教育にはまだまだ遅れが見受けられる。2013年に行われたOECDの国際教員指導環境調査(TALIS)では、日本の教員は主体的な学びを引き出すことへの自己評価が低く、ICT を用いた指導実践を頻繁に行う教員の割合は参加34か国・地域の中で最下位という厳しい結果が示されている。

「その根底にある問題は、多忙です。日本の教員の1週間あたりの勤務時間は参加国・地域中で最長の53.9時間。それも、部活動の指導や事務業務に割いている時間が非常に長く、授業の準備や研修に十分な時間が確保できていません」(前川氏)。

これを改善するため、文部科学省は多様な専門スタッフと教員が一つのチームとして力を発揮する「チーム学校」の導入を提言し、現在、中教審で議論が進められている。

「チーム学校は、学校司書やICT専門員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、部活動支援員など専門スタッフの配置を充実させることで教員の負担を軽減し、授業に専念できるような体制作りを目指そうという構想です。これにより、先生方には存分にICTやアクティブ・ラーニングを取り入れた授業の腕を磨いていただきたいと考えています」(前川氏)。

また、ICT環境の整備も、まだまだ十分とは言えない状況にある。文部科学省が全国の公立学校を対象に行った調査では、教育用コンピュータ1台当たりの児童生徒数は2014年までの数年間にわたって6.5人前後と、横ばい状態が続いている。

「少子化で児童生徒の数は年々減っているわけですから、これは由々しき結果です。国が2020年までに児童生徒1人1台のタブレット端末導入を目標として掲げていることもあり、教育用コンピュータのうちタブレット端末の台数は飛躍的に伸びていますが、それに合わせて教育用コンピュータ全体の数字も上がっていかなくてはいけません。現在、学校のICT環境整備に必要な経費は地方交付税に位置づけられていますが、使途は各自治体の判断に任せられており、地域によってはICT環境整備に十分な予算が充てられていないのが現状です。また、ICT環境の整備にはリースやレンタルを活用するのが一般的ですが、購入する場合と違い経常的な経費がかかります。今後は地方交付税の財源措置や一時的な交付金だけでなく、ICT環境整備に経常的に資金を配付するような財政制度も検討すべきでしょう」

前川氏はこれから取り組むべき課題をこのように述べ、講演を締めくくった。

内田洋行、学研・インテルとの協業を発表

~“21世紀型スキル”育成のための教育支援サービスを新たに開始

中:(株)内田洋行 大久保昇 代表取締役社長 左:(株)学研ホールディングス 宮原博昭 代表取締役社長 右:インテル(株)宗像義恵 取締役副社長

株式会社内田洋行は、「New Education Expo 2015 in 東京」開催中の2015年6月4日、株式会社学研ホールディングス、及びインテル株式会社と、それぞれ教育事業において協業することを同イベント会場にて発表した。

内田洋行と学研ホールディングスは、2020年以降のこれからの教育づくりを支援するために、(1) タブレット端末を活用した授業への対応、(2) 理科教育の振興、(3) アクティブ・ラーニングの実現、という三つのテーマの下、学校教育向けコンテンツの開発・推進を中心に協業を進める。[詳しくはこちら⇒]

一方、内田洋行とインテルは学校向け教員研修サービスで協業する。インテルが教育分野で展開するオンライン研修「IntelR Teach Elements『プロジェクト型アプローチ』」と、内田洋行が独自に開発した教員研修プログラムをパッケージ化し、「ウチダ教員研修サービス」として7月21日からサービス提供を開始。これは、“21世紀型スキル”の習得と応用を進めることを目的とした教員研修プログラムとなる。

写真:赤石 仁/取材・文:吉田秀道、吉田教子

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

授業実践リポート

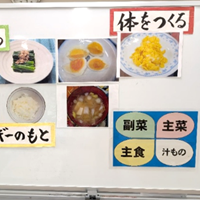

授業実践リポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望