意外と知らない"情報活用能力"(第3回) 学校全体として情報活用能力育成に取り組むために

情報活用能力を学校全体として育成するにはどうすれば良いか、第3回は、文部科学省「次世代の教育情報化推進事業(情報教育の推進等に関する調査研究)」成果報告書を参考に、情報活用能力を育成する際の工夫等について紹介します。

情報活用能力を育成するための工夫例

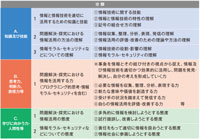

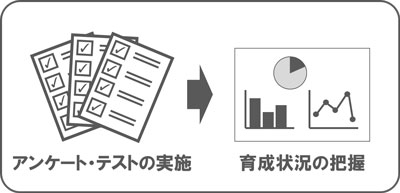

①:実態把握

情報活用能力、特にコンピュータの操作技能は、日常的に活用している子供とそうでない子供で、大きく異なるでしょう。まずは、自校の子供たちの情報活用能力がどの程度育成されているか、実態を把握することが重要です。そのためには、アンケートや評価テスト等を作成し、実施することが考えられます。例えば、アンケートの項目としては、「家庭での情報機器の使用状況や使用方法(児童生徒向け)」、「家庭での情報機器の使用ルールや指導状況(保護者向け)」、「普段の生活で情報を活用しようとしているかに関する意識調査(児童生徒向け)」等が考えられます。また、評価テストとしては、「キーボード入力テスト」や「情報活用能力に関する簡単なテスト」等が考えられます。特に「情報活用能力に関する簡単なテスト」については、各学年の授業担当者が作成することで、子供たちの能力を測定するだけでなく、情報活用能力を踏まえた授業づくりを教員自身が意識することにもつながるでしょう。

なお、アンケートや評価テスト等は、継続的に実施することで、校内での情報活用能力の育成状況の把握にもつなげることができます。

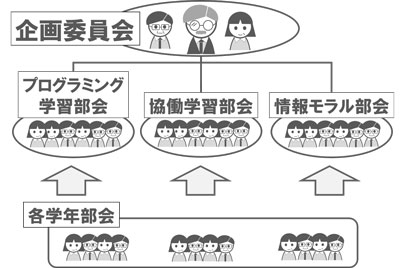

②:体制づくり

学校全体として情報活用能力を育成するために、校内の体制づくりも重要な要素の一つです。情報活用能力育成の核となる委員会を設立し、子供たちの実態に応じた情報活用能力育成の目標を学校で設定し、共通理解を深め、複数の部会を軸として情報活用能力の育成を検討していく組織づくりが重要です。例えば、校内の各学年部会のほかに「プログラミング学習部会」、「協働学習部会」、「情報モラル部会」などの研究部会を設け、大きな学校であれば各研究部会に各学年の教員が少なくとも1人は属するようにします。研究部会に参加する教員は、各学年部会で検討された内容を持ち寄り話し合い、子供の発達段階に応じたカリキュラムを企画・検討します。さらに、その上位組織として「企画委員会」を設け、各研究部会で検討された内容を全体的な視点で検討し、学校としての方針を作り上げていくことで、全校的に統一され、教科横断的な情報活用能力の育成が進むでしょう。

また、このように校内だけの人員・組織で検討するだけでなく、場合によっては、教育委員会や近隣の大学、民間企業等とも連携して情報活用能力を育成していくことも考えられます。

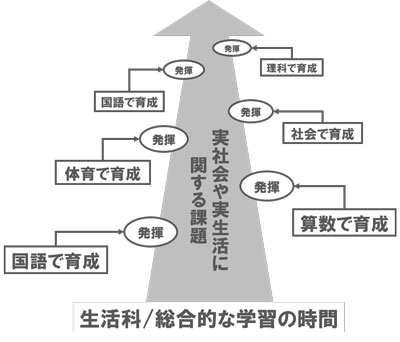

③:各教科等での実践

各教科等での実践に向け、情報活用能力をどのように育成していくか、単元配列表等を作成することも、情報活用能力を教科横断的に育成するための工夫の一つです。その際には、どの情報活用能力をいつ、どの教科・単元で育成し、どうやって発揮させるか、という視点が重要です。例えば、生活科や総合的な学習の時間を核とした実践を行うことが考えられます。生活科や総合的な学習な時間で実社会や実生活に関連する課題を設定しておき、他の教科等で情報活用能力を育成し、育成された情報活用能力を発揮させて課題を解決していくという活動です。つまり、生活科や総合的な学習の時間を発揮の場として設定し、探究のプロセスで情報活用能力を発揮させるという考え方です。このようにすることで、情報活用能力の育成と発揮を教科横断的に行うことができます。

また、各教科で別々に学習していた内容を一つの文脈で学習させるという合科的な方法も考えられます。例えば、食料自給率というテーマを設定し、社会科で学習した内容を基に、家庭科で献立を考え、国語科で作文をする、というような教科横断的な活動です。

実社会や実生活には、教科という枠組はありません。教科横断的に情報活用能力を育成する際に、教科の枠を超えたテーマを持たせることで、子供たちは連続した学習を行うこととなり、情報活用能力を発揮しやすい状況を作ることができます。

これら3つの工夫例の他にも様々な工夫例が存在します。より詳しい内容については、文部科学省「次世代の教育情報化推進事業(情報教育の推進等に関する調査研究)」の成果である「情報活用能力を育成するためのカリキュラム・マネジメントの在り方と授業デザイン」という公開資料の中に、情報教育推進校と呼ばれる先進校の取組として、掲載されています。

なお、この「情報活用能力を育成するためのカリキュラム・マネジメントの在り方と授業デザイン」の中には、情報活用能力育成のための学校のセルフチェック項目も掲載されています。

セルフチェック項目は、カリキュラム・マネジメントの三つの側面(※1参考)ごとに整理されており、全部で15項目あります。

情報活用能力育成のための学校のセルフチェック項目

| (1)「教科等横断的視点での教育内容の組織・配列」について | ||

|---|---|---|

| □ | 1 | 教育課程は、情報活用能力の育成を踏まえた教科等横断的な視点で、目標の達成に必要な教育の内容が組織的に配列されている。 |

| □ | 2 | 教職員は、各教科等の目標や内容と、情報活用能力の関連を意識して授業を行っている。 |

| □ | 3 | 教職員は、情報活用能力の系統性(既習要素や、先に学ぶ要素との関連)を意識して指導している。 |

| □ | 4 | 教職員は、各教科等のねらいを情報活用能力を育成する活動を通じて実現する、という視点で指導している。 |

| (2)「教育課程の在り方の不断の見直し」について | ||

| □ | 1 | 教職員は、情報活用能力の育成を踏まえた教育課程を計画する際、評価基準や方法、時期なども合わせて計画している。 |

| □ | 2 | 児童生徒の学習成果の評価だけでなく、教育課程や授業の評価も行っている。 |

| □ | 3 | 情報活用能力の育成を踏まえた教育課程の評価を、次年度にむけた改善につなげている。 |

| □ | 4 | 学校には、実践の良さや成果を記録・蓄積・共有化・継続するための仕組みがある。 |

| □ | 5 | 児童生徒の実態を把握して、学校で育成したい情報活用能力を具体的に定義している。 |

| (3)「人的・物的資源の活用・組合せ」について | ||

| □ | 1 | 情報活用能力の育成に関する実態・課題について、全職員の間で共有している。 |

| □ | 2 | 学校で育成したい情報活用能力について、児童生徒にも折にふれ理解を促している。 |

| □ | 3 | 校長は、教育と経営の全体を見通し、情報活用育成に関する方針等を明確に示している。 |

| □ | 4 | 副校長・教頭は、情報活用能力育成のために、学校として協働して取り組む体制や雰囲気づくりに尽力している。 |

| □ | 5 | 情報活用能力育成のためにICTが有効に活用されている。 |

| □ | 6 | 情報活用能力育成のために必要な人材・資源(教材など)の発掘や維持・管理の努力をしている。 |

| 【※1:カリキュラム・マネジメントの三つの側面】 (1) 各教科等の教育内容を相互の関係で捉え、学校の教育目標を踏まえた教科横断的な視点で、その目標の達成に必要な教育の内容を組織的に配列していくこと。 (2) 教育内容の質の向上に向けて、子供たちの姿や地域の現状等に関する調査や各種データ等に基づき、教育課程を編成し、実施し、評価して改善を図る一連のPDCAサイクルを確立すること。 (3) 教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源等を、地域等の外部の資源も含めて活用しながら効果的に組み合わせること。 |

||

(「情報活用能力を育成するためのカリキュラム・マネジメントの在り方と授業デザイン」P.118~119より)

情報活用能力を体系的に育成するために

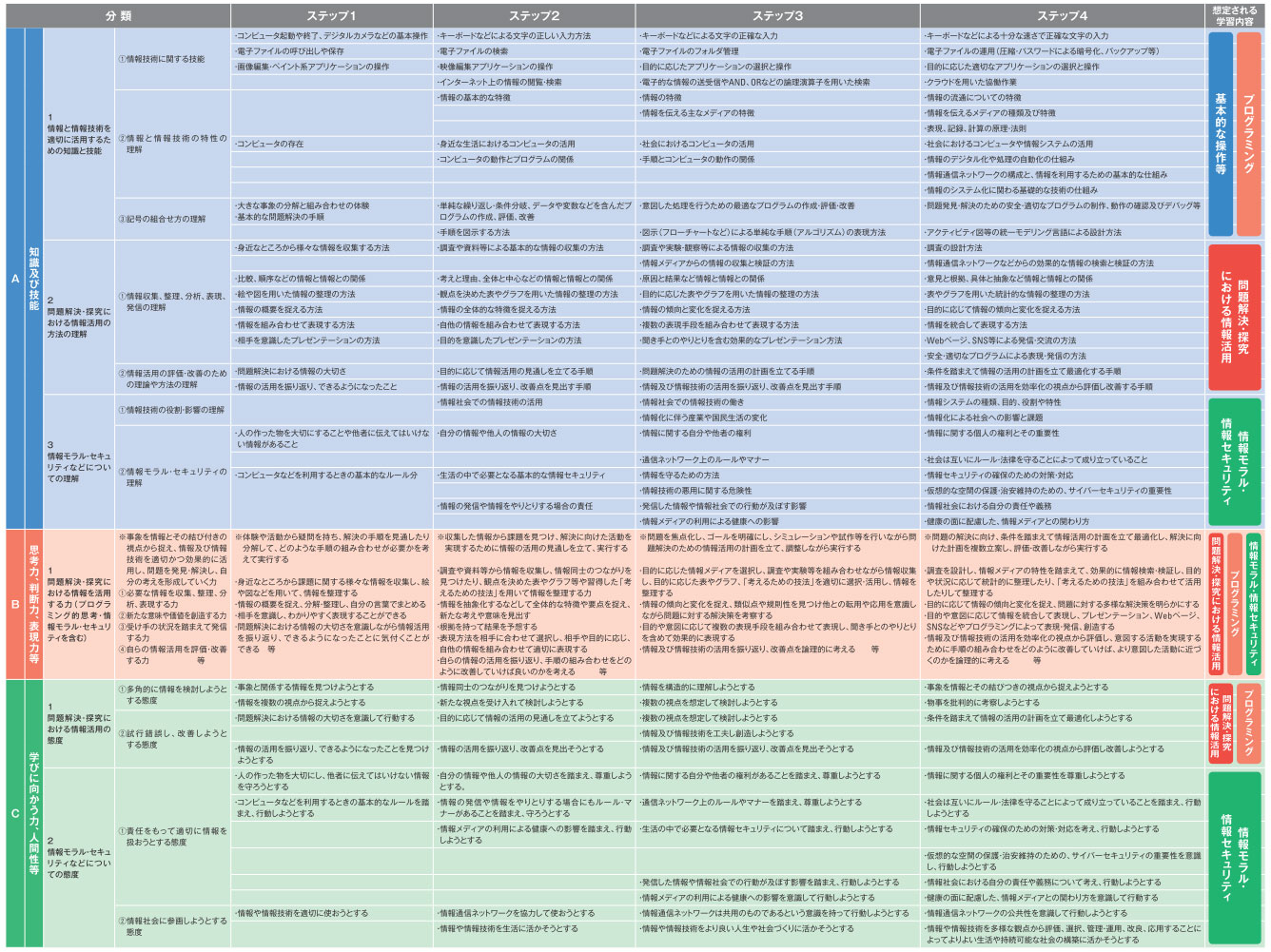

このようにどの項目も、体系表の左から右にかけて、類似した内容が、より高次なものになっていることがわかります。

この体系表例を活用することで、自校の子供たちの情報活用能力の実態を踏まえて、どの学年がどのステップにあたり、卒業段階までにどのステップを目指すのか検討し、情報活用能力の体系的な育成に役立てることができるでしょう。特に中学校や高等学校では、自校の生徒が小学校段階でどの程度の情報活用能力を身に付けているか実態を把握し、場合によっては低いステップから情報活用能力の育成を計画することも考えられます。

情報活用能力のこれから

文部科学省では2013~2016年に、子供たちの情報活用能力がどの程度育成されているか、小学校第5学年、中学校第2学年、高等学校第2学年を対象に、全国から抽出調査を実施しました(以降、“情報活用能力調査”とする)。この情報活用能力調査はCBT(Computer Based Testingの略。コンピュータでテストを行うこと)で実施され、情報の収集・分類・整理・分析等に関する問題や、子供たちのキーボード入力技能、表計算ソフトによるグラフ作成、情報モラル等のコンピュータに関わる問題等、様々な情報活用能力について調査されました。

情報活用能力が学習の基盤となる資質・能力として定められた今、これから子供たちの情報活用能力の育成状況を把握することが必要となるでしょう。

文部科学省では、現在このような情報活用能力調査を継続して実施するための調査研究を行っています。近い将来、情報活用能力の継続的な育成状況調査が実施されるかもしれません。

おわりに

情報活用能力を育成するためには、学校全体としての取組や環境整備が必要であり、体系的な育成のためのカリキュラムや体制の検討も重要です。そして、実際に子供自身が活用できるようになるまでには、時間がかかります。しかし情報活用能力は、これからの社会で必要不可欠な力であり、学校ではもちろんのこと、大人になってからも継続的に活用されるものです。

まずは、教員や保護者の皆さんが情報活用能力を意識して、子供たちのために何ができるのか、考えてみてはいかがでしょう。

参考資料

構成・文・イラスト:内田洋行教育総合研究所 研究員 眞鍋悠介

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育トレンド」の最新記事

教育インタビュー

教育インタビュー 新刊紹介

新刊紹介 教材紹介

教材紹介

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望