意外と知らない"小規模高等学校における教育の充実"(第2回) 遠隔授業の通年実施

日本では、少子高齢化が進行する中、中山間地域や離島に位置する高等学校では、小規模化が深刻な課題となっています。生徒数の減少に伴い配置される教員数も減少し、教育資源が限られる状況が生まれています。その結果、生徒の進路や学びのニーズに応じた科目開設や習熟度別指導の実現が難しいケースが増えています。

このような課題に対応するため、文部科学省は2021(令和3)年度から2023(令和5)年度にかけて全国13道県を実証地域に指定し、「地域社会に根ざした高等学校の学校間連携・協働ネットワーク構築事業(COREハイスクール・ネットワーク構想)(以下、本事業とします。)」を実施しました。本事業では、遠隔授業、及び学校と地域の協働のための体制(コンソーシアム)を通じて、小規模高等学校の教育の質を高めることを目指しています。

第2回では、「遠隔授業」の事例について紹介します。

小規模校における遠隔授業の実践

習熟度別指導によって学習意欲を高める

本事業に参加した小規模校では、他校や遠隔授業配信センターと接続し、日常的に遠隔授業を実施しました。

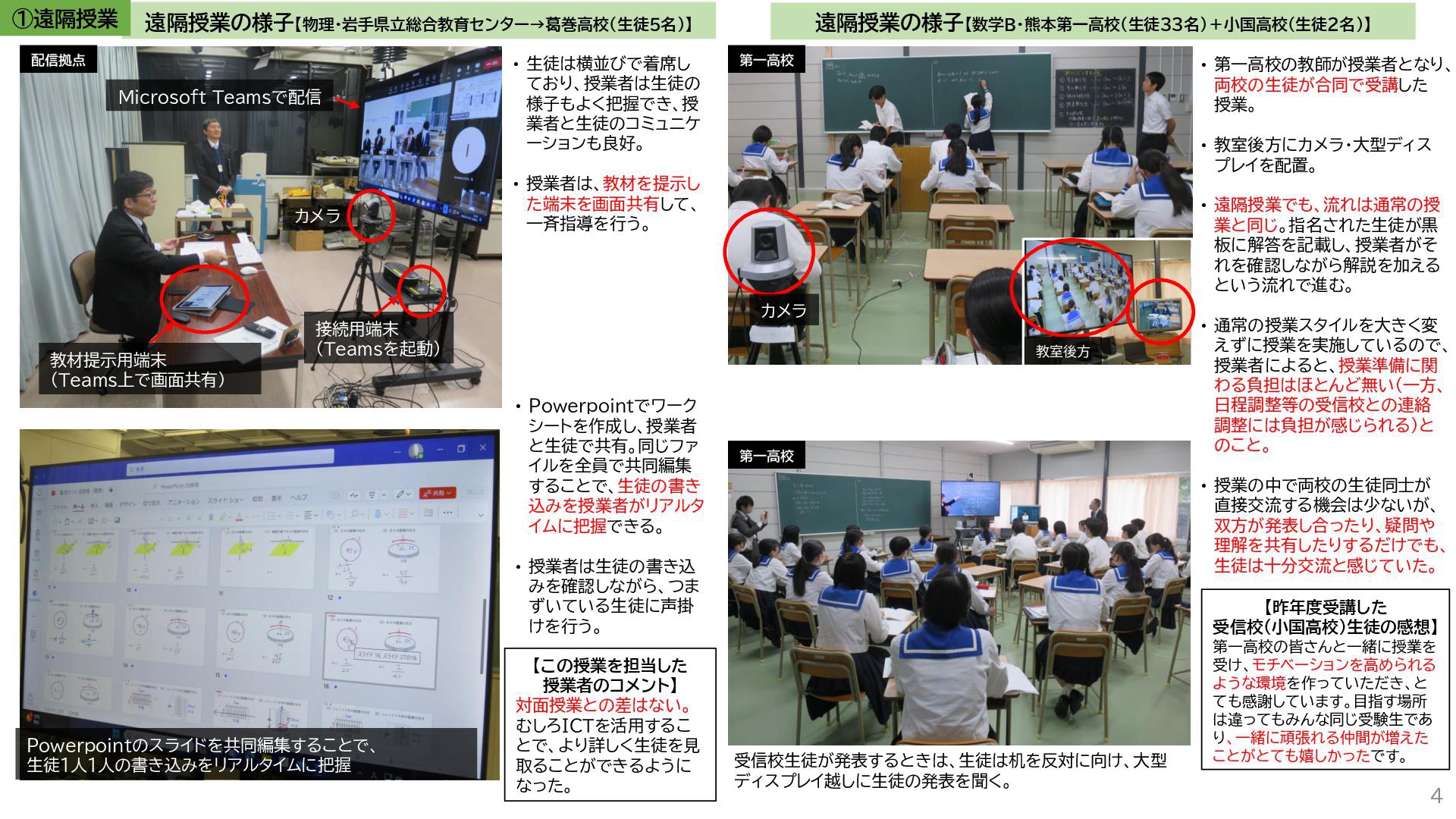

熊本県では、都市部にある熊本第一高校と中山間地域の小規模校である小国高校が合同で授業を行いました。熊本第一高校は生徒数1000名を超える大規模校で、多くの生徒が大学進学を目指しています。一方、小国高校は地域唯一の高校として、多様な進路希望を持つ生徒が在籍しており、開設されている教科や科目に限りがあります。このような背景のもと、小国高校では数学Bの授業において習熟度別指導を展開し、中でも難関大学進学を目指す生徒を対象に熊本第一高校との合同授業を行いました。

遠隔授業を受講した生徒からは、「みんな同じ受験生であり、一緒に頑張れる仲間が増えたことがとても嬉しかった」という声が寄せられています。遠隔授業が、目標を共有する仲間と学ぶ機会を提供し、学習意欲を高める効果があることを示唆しています。

実験を含めた遠隔授業の通年実施

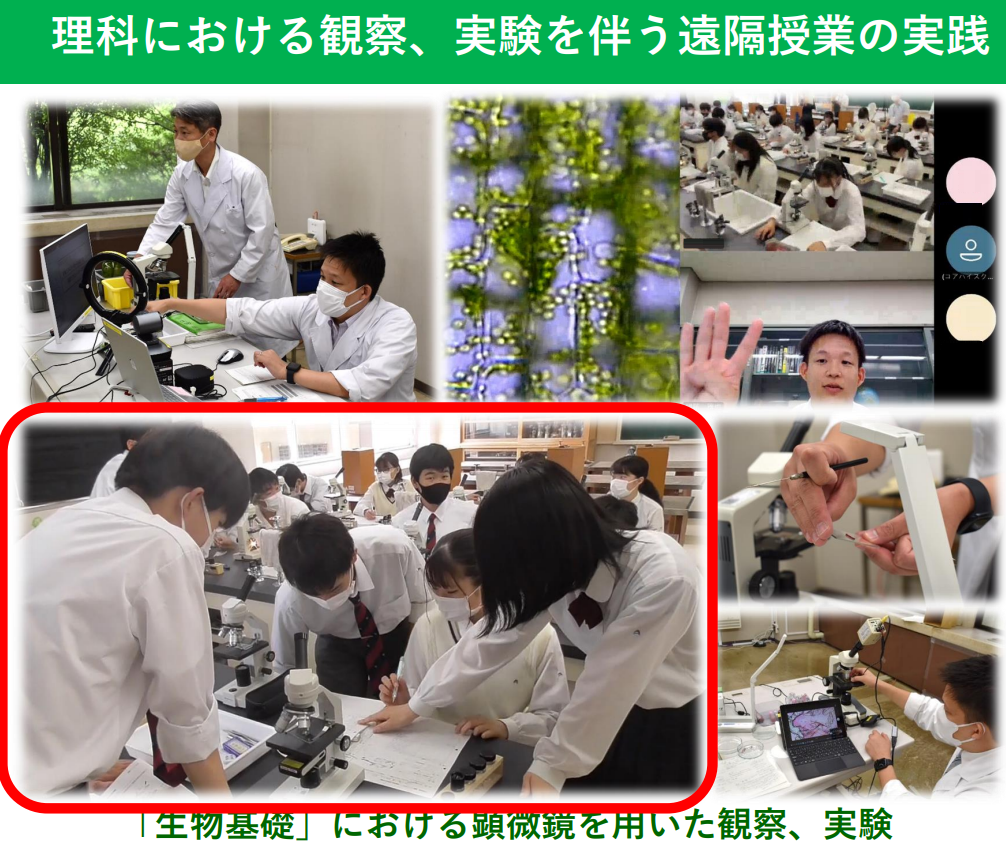

本事業では、数学、外国語、理科など多岐にわたる教科・科目で遠隔授業が実施されました。体育や家庭科の一部活動には遠隔授業が適さない場合もありますが、多くの教科・科目で遠隔授業の実施が可能であることが示されています。

理科や地理歴史、公民といった教科は幅広い分野にわたる科目で構成されており、教員数が限られる学校では専門分野に偏りが生じる場合があります。遠隔授業を活用することで、専門性の高い教員から直接指導を受ける機会を提供することができます。

愛知県足助高校では、県総合教育センターから生物基礎の授業が配信されました。授業では顕微鏡を用いた観察や実験も行われ(教員が受信校の1つを訪問)、対面授業と遠隔授業の比較検証を通じて、両者で生徒の理解度に差がないことも明らかになりました。

また、遠隔授業の利点を最大限に活かした取組として、日本モンキーセンターから配信が行われ、様々な猿のリアルタイム映像を見ながら、キュレーターによる解説を受ける学習も実施されました。

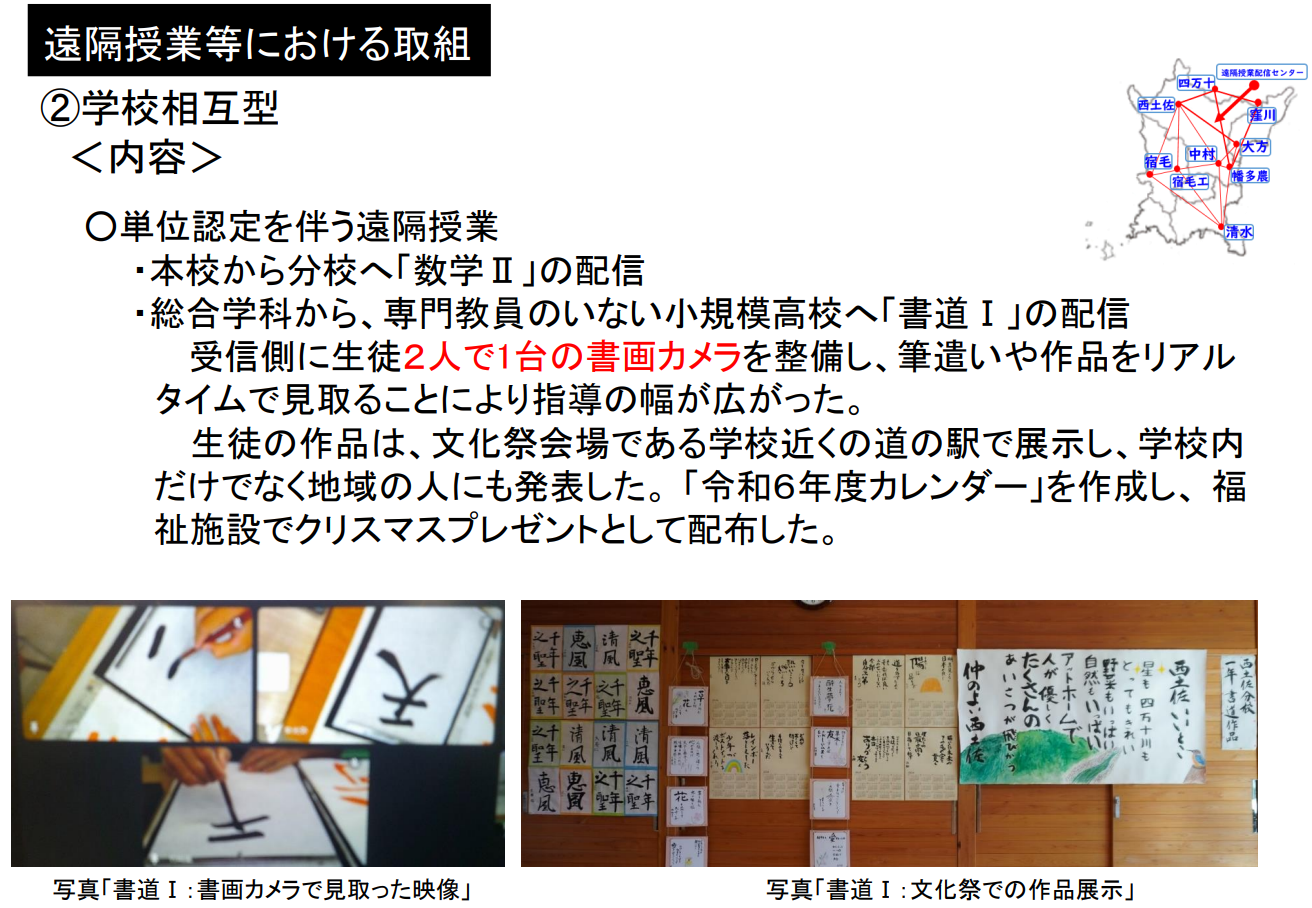

書画カメラで筆使いを指導

芸術系科目においても遠隔授業が効果を発揮しています。芸術系科目には音楽、美術、書道等がありますが、小規模校では教員が不足し、生徒が履修したい科目を選択できないケースも少なくありません。

高知県では、書道の指導歴20年以上のベテラン教員が在籍する宿毛高校から、中村高校西土佐分校へ週2時間の遠隔授業が行われました。

授業では、2人に1台の書画カメラが配備され、筆使いや書き順をリアルタイムで見取りながら指導する環境が整えられました。配信教員からは、受信側で立ち会う教員の協力を得ることで、「遠隔授業でも対面授業と変わらない指導を実践できる」という意見が寄せられています。

遠隔授業によるICT活用

共同編集機能で進捗を確認し、声掛け

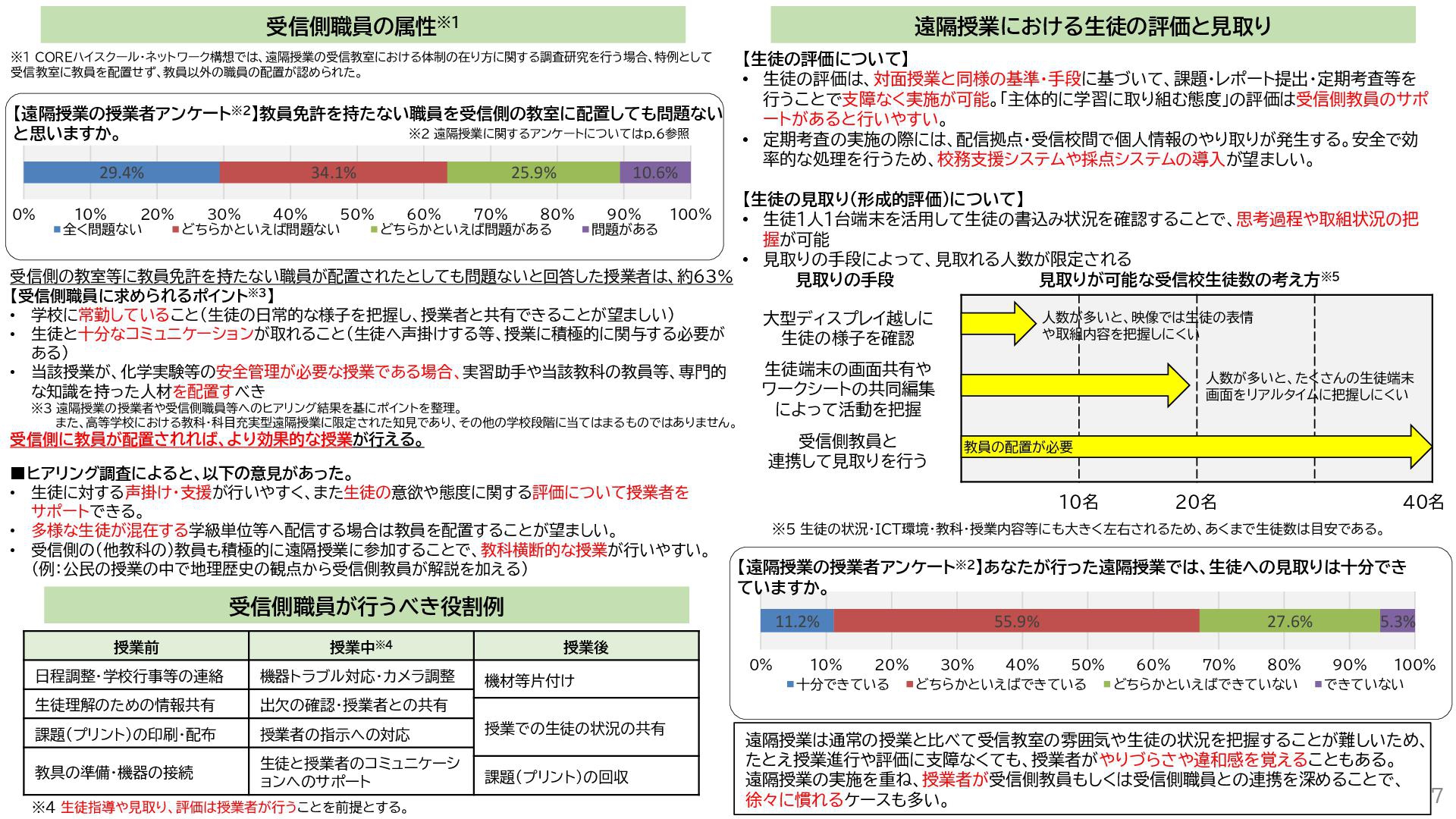

遠隔授業では、授業担当の教員が配信拠点に在籍し、生徒は受信校で大型ディスプレイや個人用端末を用いて授業を受ける形式が一般的です。一見すると通常の授業とは異なる形式に見えますが、担当教員からは「対面授業との差を感じない」との意見も寄せられています。

遠隔授業の要となるのは、タブレットなどの情報端末の効果的な活用です。授業担当者は、カメラで生徒の様子を確認しながら、生徒用端末にワークシートを配信します。生徒がそのワークシートに書き込んだ内容は、共同編集機能を通じてリアルタイムで把握できるため、生徒一人ひとりの学習状況を細かく見取り、適切な声掛けを行うこともできます。

本事業全体で、受信校側の生徒数は平均10人程度でした。生徒数が多すぎる場合、生徒の見取りが難しくなるため、最大でも20人以下が適切だと考えられます。

本事業で実施されたアンケートでは、生徒及び授業者の双方から、70%以上が肯定的な評価を示しました。また、「遠隔授業の方が通常の授業より理解しやすい」と回答した生徒も20%に上りました。この結果は、ICTを効果的に活用することで、従来の授業以上に分かりやすい学習環境が構築されたことを示していると考えられます。

一方、遠隔授業は画面越しで授業を受けるため、集中力が途切れやすいという課題があるため、生徒主体の学習スタイルが求められる傾向がありました。このような双方向性を重視した取り組みが、より分かりやすい授業の実現に寄与した可能性があります。

小規模高校で遠隔授業を継続的に実施するために必要な体制

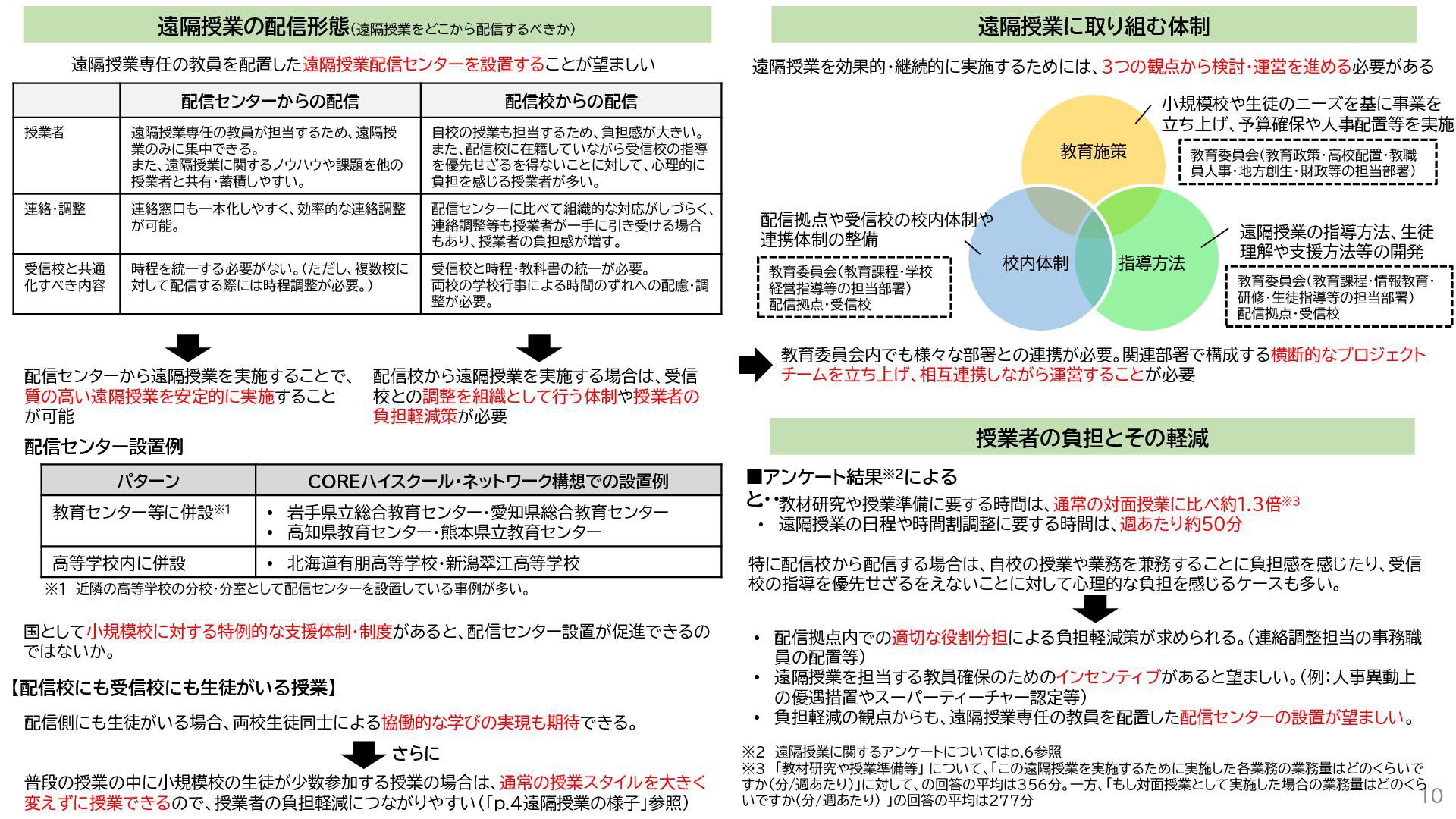

遠隔授業配信センターの設置

小規模高校が遠隔授業を継続的に実施するためには、効果的で安定した運営を支える組織的な体制が不可欠です。本事業では、約半数の実証地域で遠隔授業配信センターが設置され、これを通じて小規模校への授業配信が行われました。

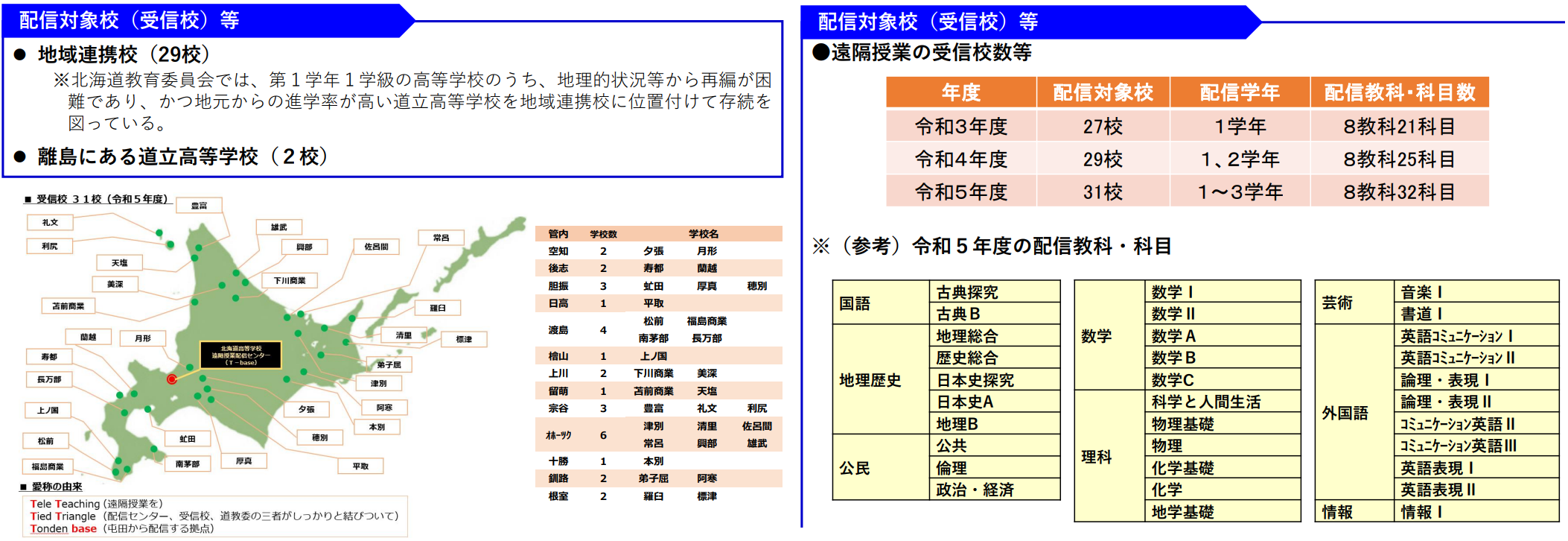

例えば、北海道では、北海道有朋高等学校内に「北海道高等学校遠隔授業配信センター(愛称:T-base)」が設置され、2023(令和5)年度時点で道内の小規模校31校に遠隔授業が配信されています。

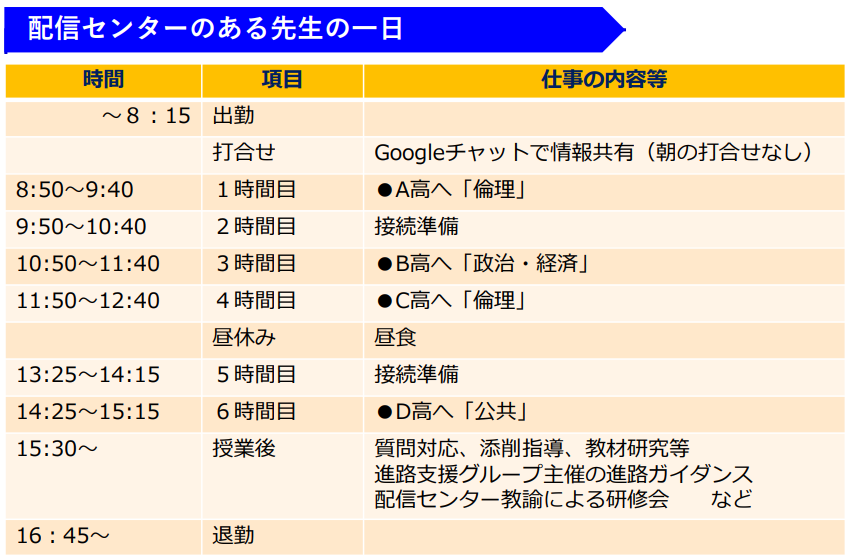

「配信センターのある先生の一日」では、通常の学校と同様に1日4コマの授業を担当しながらも、それぞれの授業では異なる高校の生徒を教えている様子が紹介されています。

こうした配信センターは、安定した授業配信を可能にするだけでなく、授業を担当する教員の負担軽減や連絡・調整の効率化といった多くの利点があることが確認されています。本事業の調査で、配信センターを活用することで、質の高い遠隔授業を安定的に実施できることが明らかになっています。

一方で、配信校と受信校の双方に生徒がいる形態の遠隔授業では、生徒同士が協働的に学ぶ機会を提供できるという利点も指摘されています。こうした成果を踏まえると、遠隔授業の目的に応じて、配信方法を柔軟に考えることも必要かもしれません。

2023(令和5)年度には、本事業を通じて79校の受信校・2269人の生徒に対し、継続的な遠隔授業が実施されました。今後、日本の人口減少がさらに進む中、小規模校でも教育の質を維持・向上させるための選択肢として、遠隔授業がますます注目されることでしょう。

参考資料

構成・文:内田洋行教育総合研究所 主任研究員 井上 信介

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育トレンド」の最新記事

教育インタビュー

教育インタビュー 新刊紹介

新刊紹介 教材紹介

教材紹介

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望