意外と知らない"生成AIの教育利用"(第4回) 対話・コミュニケーションの事例と、分類から見える傾向

第3回では、文部科学省リーディングDXスクール事業の公式サイトに掲載されている2023年度に指定された「生成AIパイロット校」による実践事例から、「データ処理・分析」「学習・問題解決支援」のカテゴリに分類された9つの事例を紹介しました。最終回となる第4回では、「対話・コミュニケーション」のカテゴリの3つの事例と、集計結果を紹介します。

対話・コミュニケーション

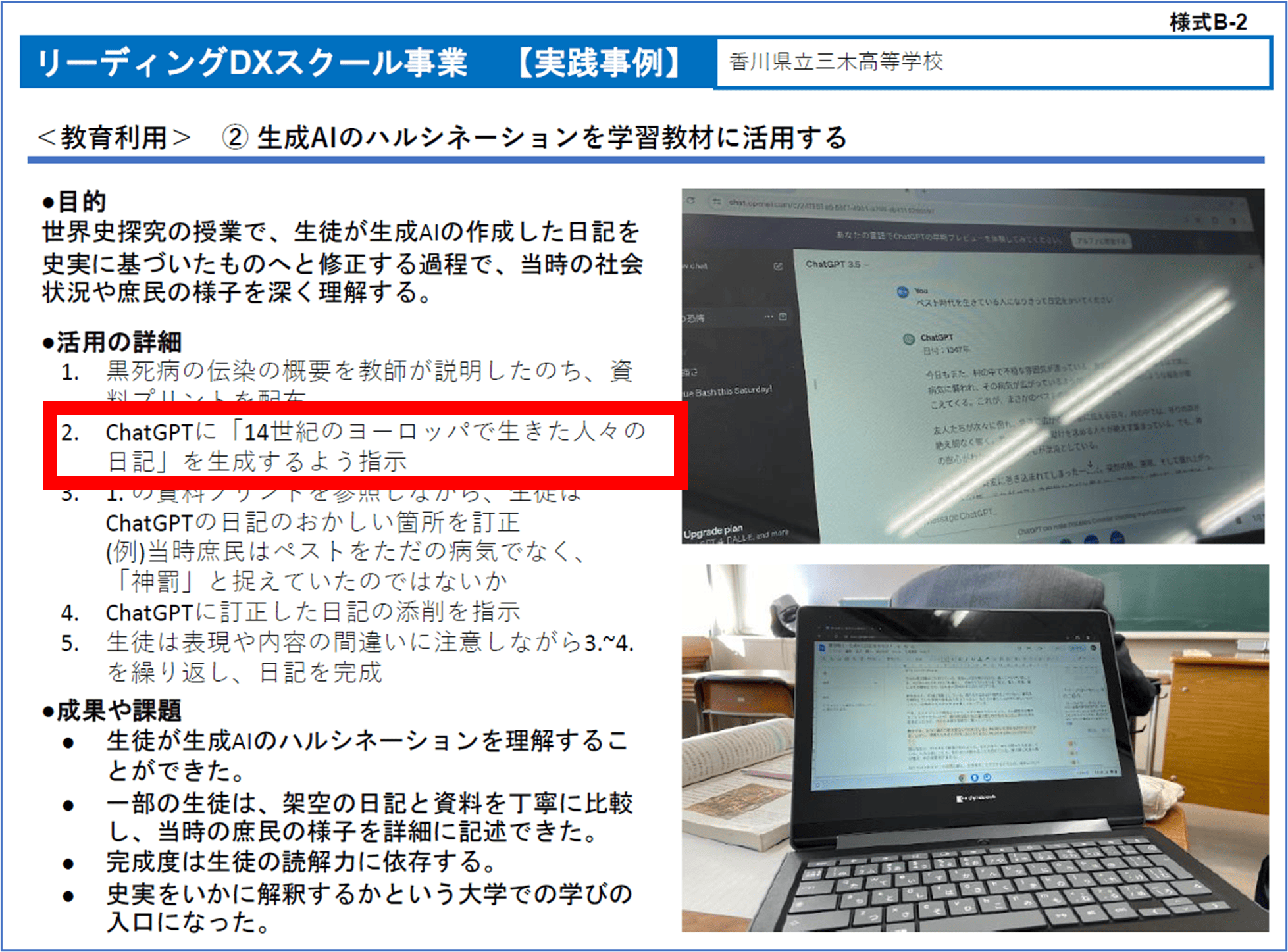

⑱生成AIにディベート相手をさせる~高等学校・公共~

高等学校における活用事例です。生成AIに、あえて入力された意見と異なる価値観や視点を提示するよう指定し、ディベート相手として設定することで、生徒が議論を通じて自分の意見を深めました。

生徒同士での議論と比べ、より多角的な視点から考察することができました。

この活用は、第2回でご紹介した「生成AIと相談しながら思考を洗練・深掘する」と似ていますが、アドバイスや改善点を得て、問題解決をするために生成AIを活用する「洗練・深堀」に対して、異なる立場を理解して、自分の論理性を強化するためにディベート相手として生成AIを活用している点に着目し、別のカテゴリとして分類しています。

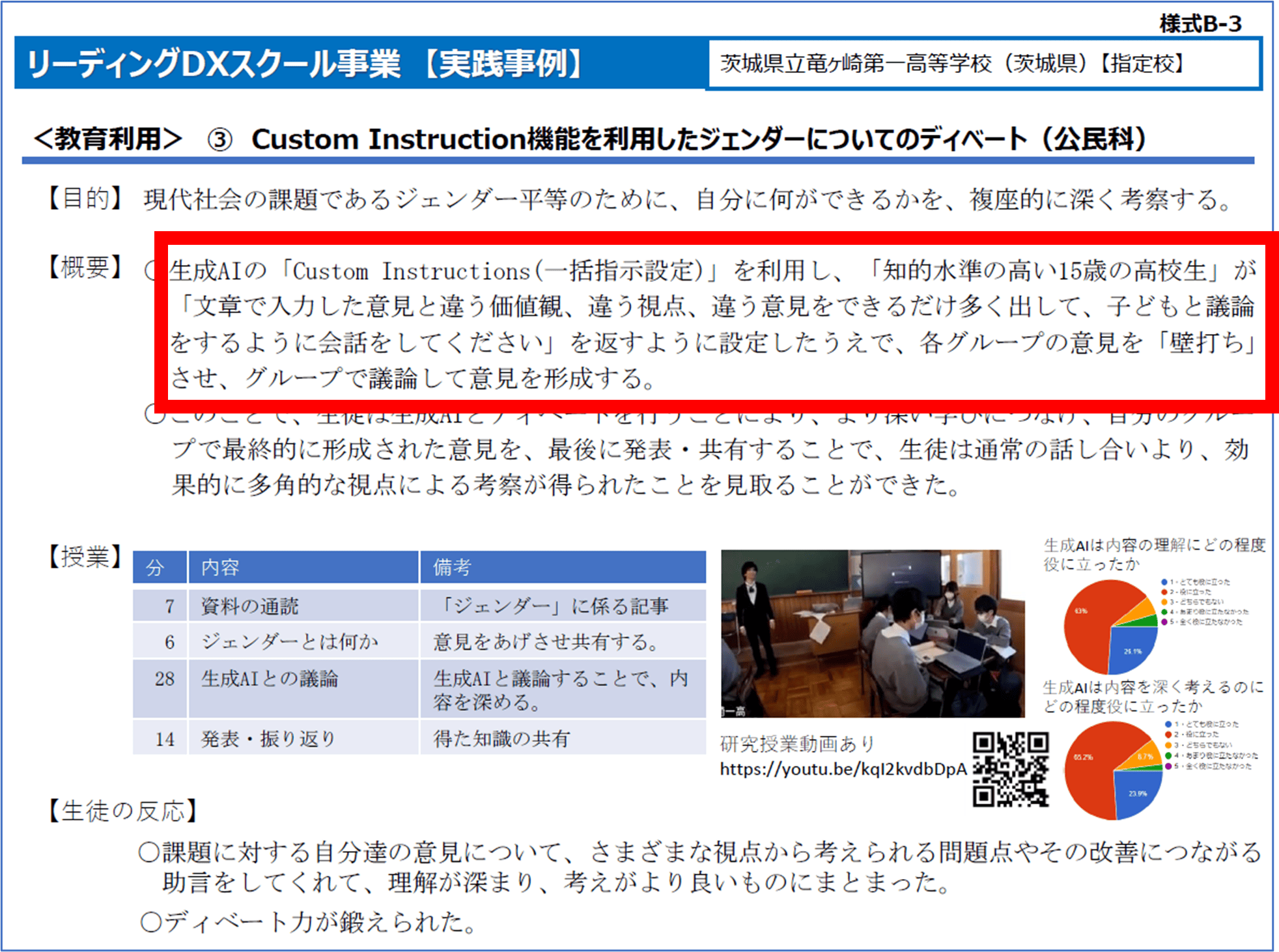

⑲生成AIにペルソナを演じさせる~高等学校・世界史探究~

高等学校における活用事例です。生成AIに性格や人格を設定し(架空の日記を生成)させ、史実との矛盾点について生徒と対話させることで、「14世紀のヨーロッパで生きた人々」の状況や暮らしぶりを想像する手助けとしました。

ハルシネーションの観点から生成AIが出力した情報が全て正しいとは限りませんし、生成AIはあくまで当時の人々を“演じている”だけで、そもそも“史実”の出力を指示したわけではありません。この授業では、生成AIが作成した日記を史実に基づいたものへと修正していく中で、当時の社会状況への理解を深めようとしていました。事実として捉える際は注意が必要ですが、こういった活用により、当時の状況をよりリアルに感じながら推察することができるかもしれません。

「生成AIに演じさせる」活用は、他にも、道徳の授業で異なる立場からディスカッションを行ったり、物語の登場人物になりきったAIと会話し、登場人物の心理や物語のテーマについて考察したりする等の活用が考えられます。

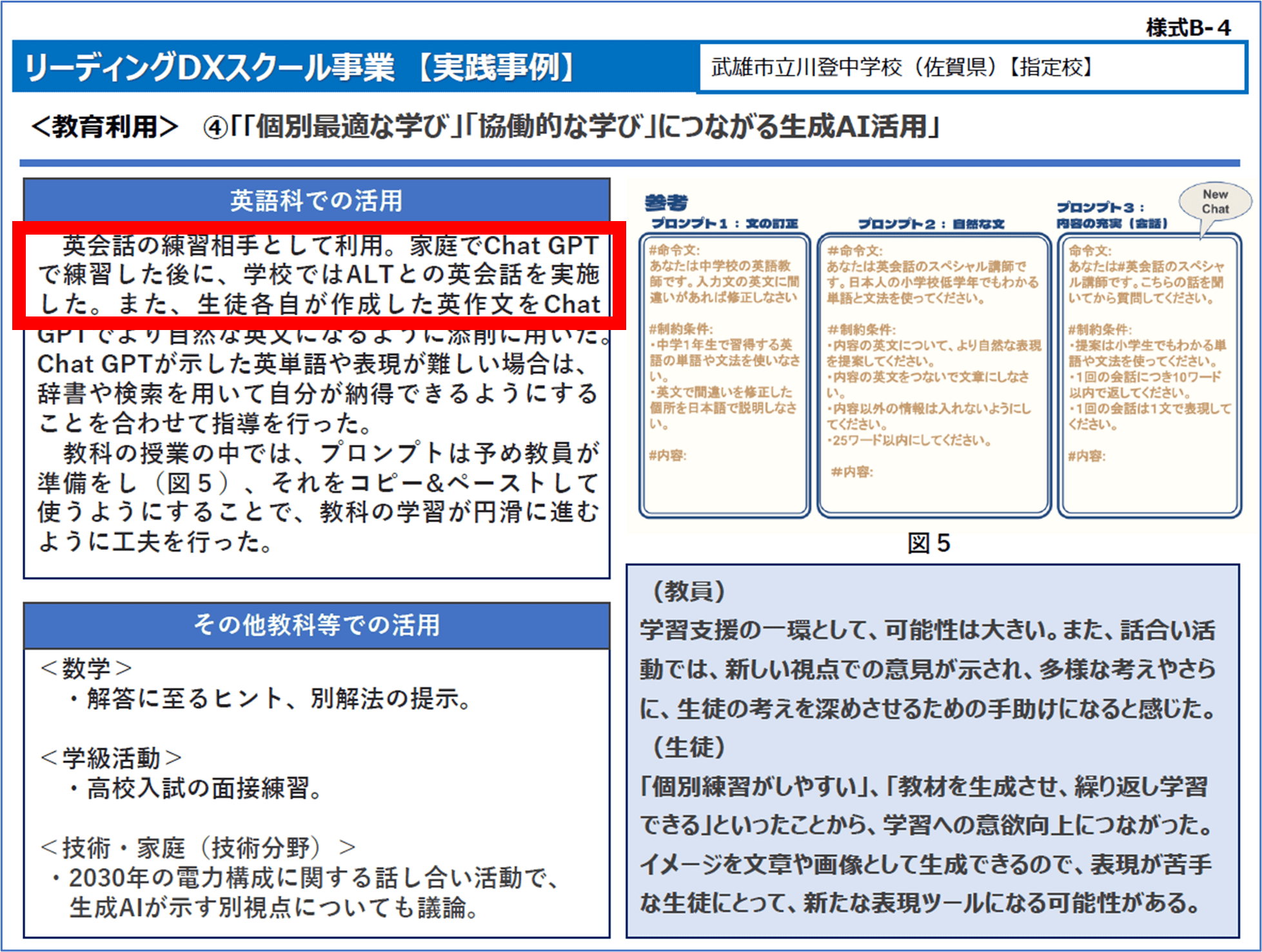

⑳生成AIに英会話の相手をさせる~中学校・英語~

中学校における活用事例です。音声入力やテキスト入力を活用し、生成AIを英会話の練習相手として利用しています。

生成AIにはあらかじめ会話内容や文法レベル、話す速度などを設定できるため、生徒一人ひとりのレベルに合わせた英会話練習が可能です。特に英語表現が苦手な生徒にとって、個別に調整された練習ができるため、より効果的ではないでしょうか。

分類から見えてきた傾向

利用種別(教育利用または校務利用)と生成AIの役割の集計

リーディングDXスクール事業の公式サイトに掲載されている実践事例を、利用種別(教育利用または校務利用)、生成AIの役割、学校種、教科の4つの観点から分類しました。

利用種別でみると、教育利用63%、校務利用37%となりました。

教育利用で最も多かった事例は「絵や音楽、物語等の作成」で40件、次いで「思考の洗練・深掘り」が26件でした。これらの事例から、児童生徒のイメージや考えを具現化する手段として、よく生成AIが活用されていることが推察されます。

一方、校務利用では「文書のたたき台作成」が27件と最多で、「計画・案の作成」「問題生成」がそれぞれ17件、次いで「データの整理・分析」が14件でした。授業案や保護者への連絡書類、テスト等の作成、アンケートの処理等、時間のかかる業務に生成AIが活用され、校務の効率化が図られていることが窺えます。

| カテゴリ | 生成AIの役割 | 事例数 | |

|---|---|---|---|

| 教育利用 | 校務利用 | ||

| 創造・発想 | ①アイデアを出させる | 8 | 1 |

| ②生成AIと相談しながら思考を洗練・深堀する | 26 | 6 | |

| ③計画や案を作成させる | 12 | 17 | |

| ④絵や音楽、物語等を作成させる | 40 | 10 | |

| 文書・ドキュメント作成 | ⑤文書のたたき台を作成させる | 7 | 27 |

| ⑥文章を校正・添削させる | 19 | 10 | |

| ⑦要約させる | 4 | 4 | |

| ⑧翻訳させる | 2 | 2 | |

| データ処理・分析 | ⑨データを整理・分析させる | 3 | 14 |

| ⑩画像や動画から情報を読み取らせる | 2 | 0 | |

| 学習・問題解決支援 | ⑪チェック・評価させる | 13 | 2 |

| ⑫物事を説明・解説させる | 19 | 6 | |

| ⑬問題を生成させる | 13 | 17 | |

| ⑭プログラム・コードを作成させる | 10 | 12 | |

| ⑮問題を解かせる/計算させる | 9 | 0 | |

| ⑯発音をチェックさせる | 4 | 0 | |

| ⑰文章を読み上げさせる | 2 | 0 | |

| 対話・コミュニケーション | ⑱ディベート相手をさせる | 6 | 0 |

| ⑲ペルソナを演じさせる | 3 | 0 | |

| ⑳英会話の相手をさせる | 8 | 0 | |

| 計 | 176 (のべ210) | 102 (のべ128) | |

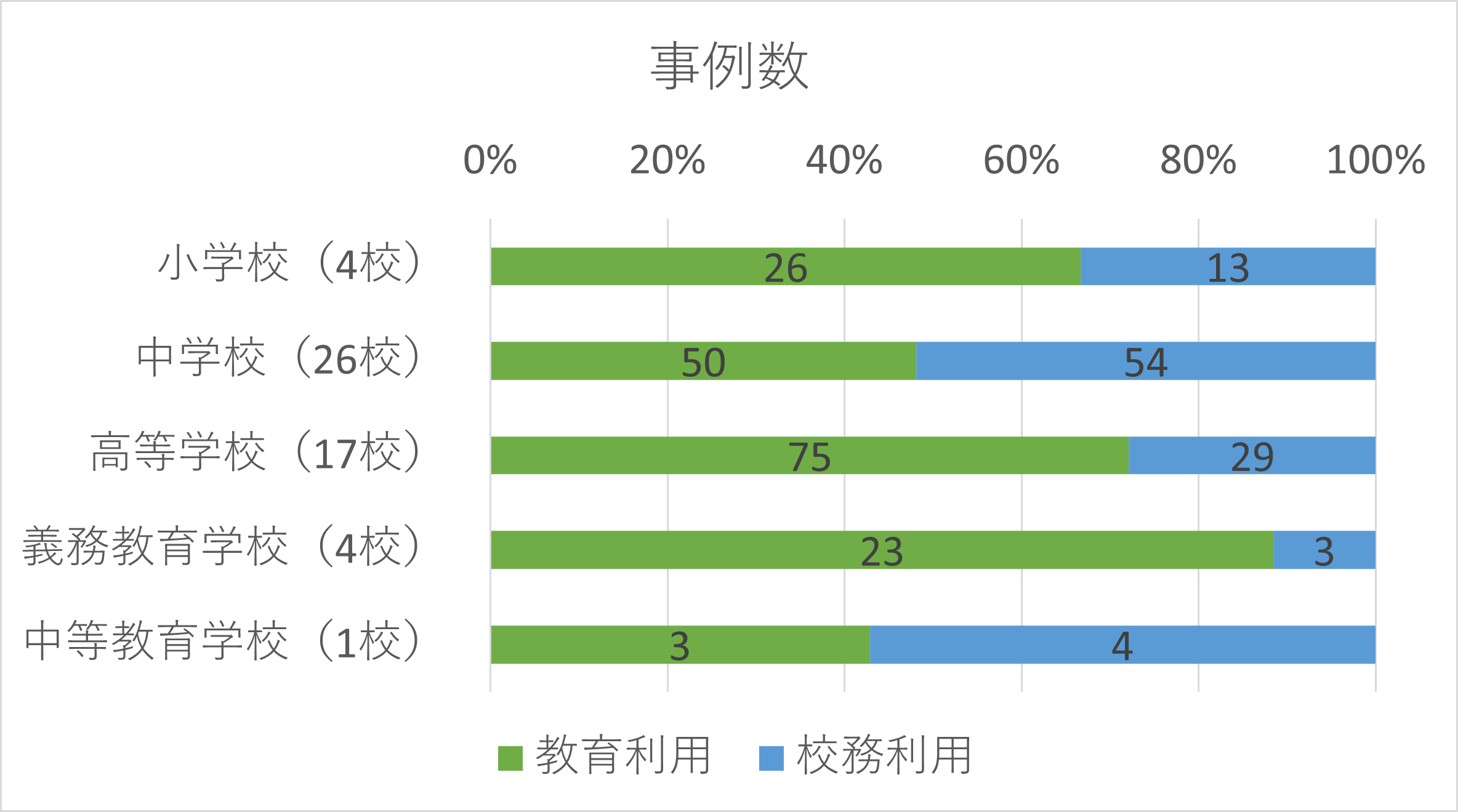

学校種別の集計

学校種別の集計結果から、高等学校では教育利用の事例が中学校に比べて多い傾向が見られます。これは、高校生のほうが中学生に比べて情報モラルやプロンプト作成力といった情報活用能力が高く、生成AIを自分の力で使いこなす基盤が整っているため、積極的な教育利用が可能となっていると考えられるのではないでしょうか。

例えば、「プログラム・コードの作成」では、意図通りにプログラムを動かすために複雑なプロンプトの入力が求められるため、他の利用方法に比べて高度な知識、スキルが必要です。教育利用における全10件の事例のうち、高等学校での事例が7件を占めていました。

教科別の集計

教科別の集計では、「外国語・外国語活動」が36件で最も多く、次いで「国語・書写」が27件となっています。これらの教科では、自分の考えを表現する活動や文章作成が多く行われるため、こうした活動において生成AIがより活用されていることが推察されます。

なお、集計に用いた事例は令和5年度の実践報告に基づくものであり、生成AIパイロット校としての実証期間は令和5年10月から開始され、報告は令和6年2月に提出されています。そのため、これらの集計結果は活用初期段階の状況を示していることに留意が必要です。

令和6年度も一部の学校が入れ替わりながら、パイロット校による実践が継続されています。各学校でより効果的な活用方法が検討され、取り組みも進化していると考えられます。私たちも引き続き調査を進め、生成AIの活用がどのように進展していくのかを整理・分析していきたいと考えています。

構成・文:内田洋行教育総合研究所 主任研究員 井上 信介

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育トレンド」の最新記事

教育インタビュー

教育インタビュー 新刊紹介

新刊紹介 教材紹介

教材紹介

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望