意外と知らない"小規模高等学校における教育の充実"(第1回) コンソーシアム構築と地域協働

日本では、学校統廃合によりこの 30 年間で公立高等学校の数は15%以上減少し、また現在、公立高等学校の2割以上が、3学年合計で9学級以下の「小規模高等学校」となっています。少子高齢化等により、特に、中山間地域や離島等に位置する高等学校で小規模化が進んでいます。

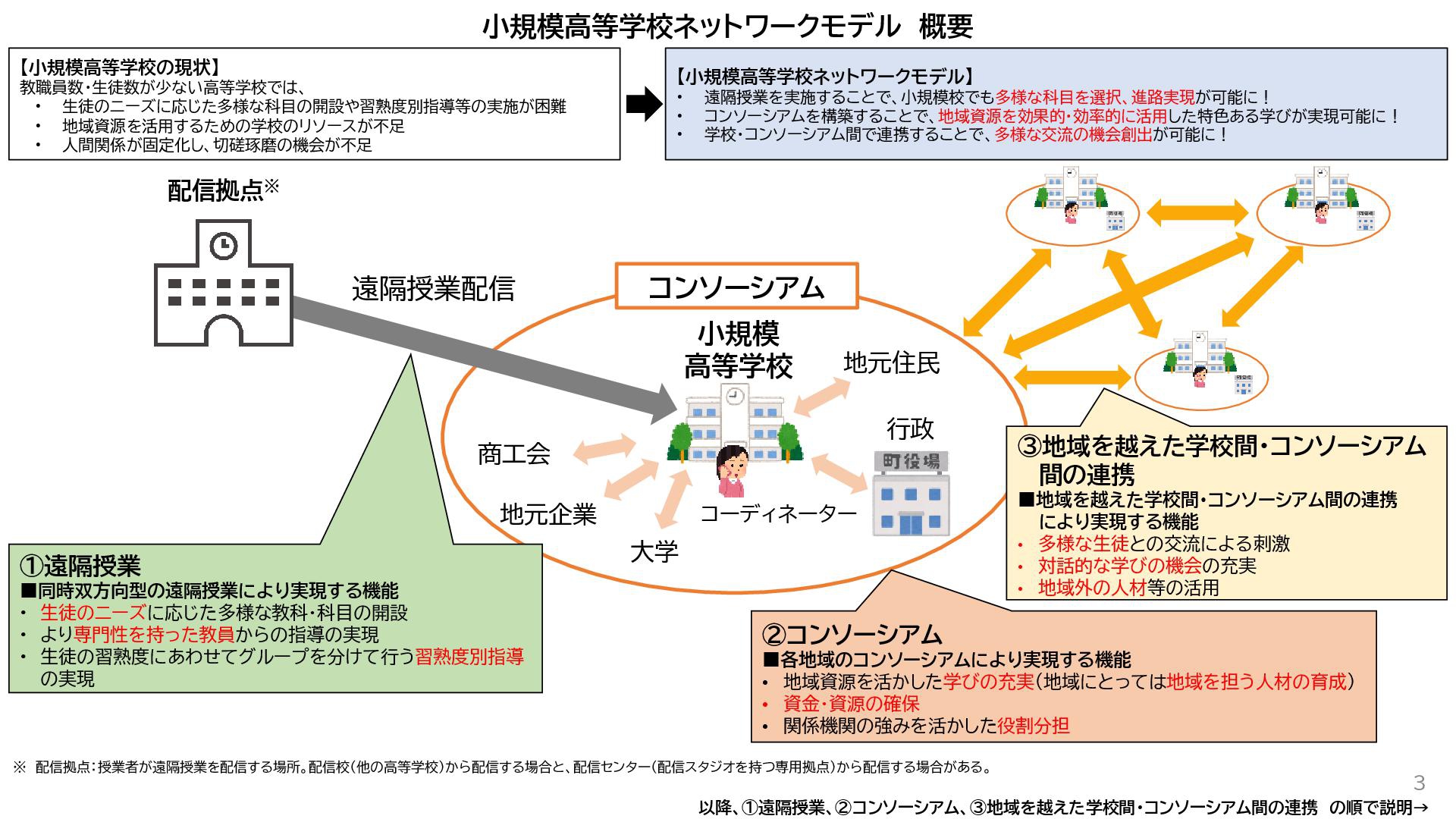

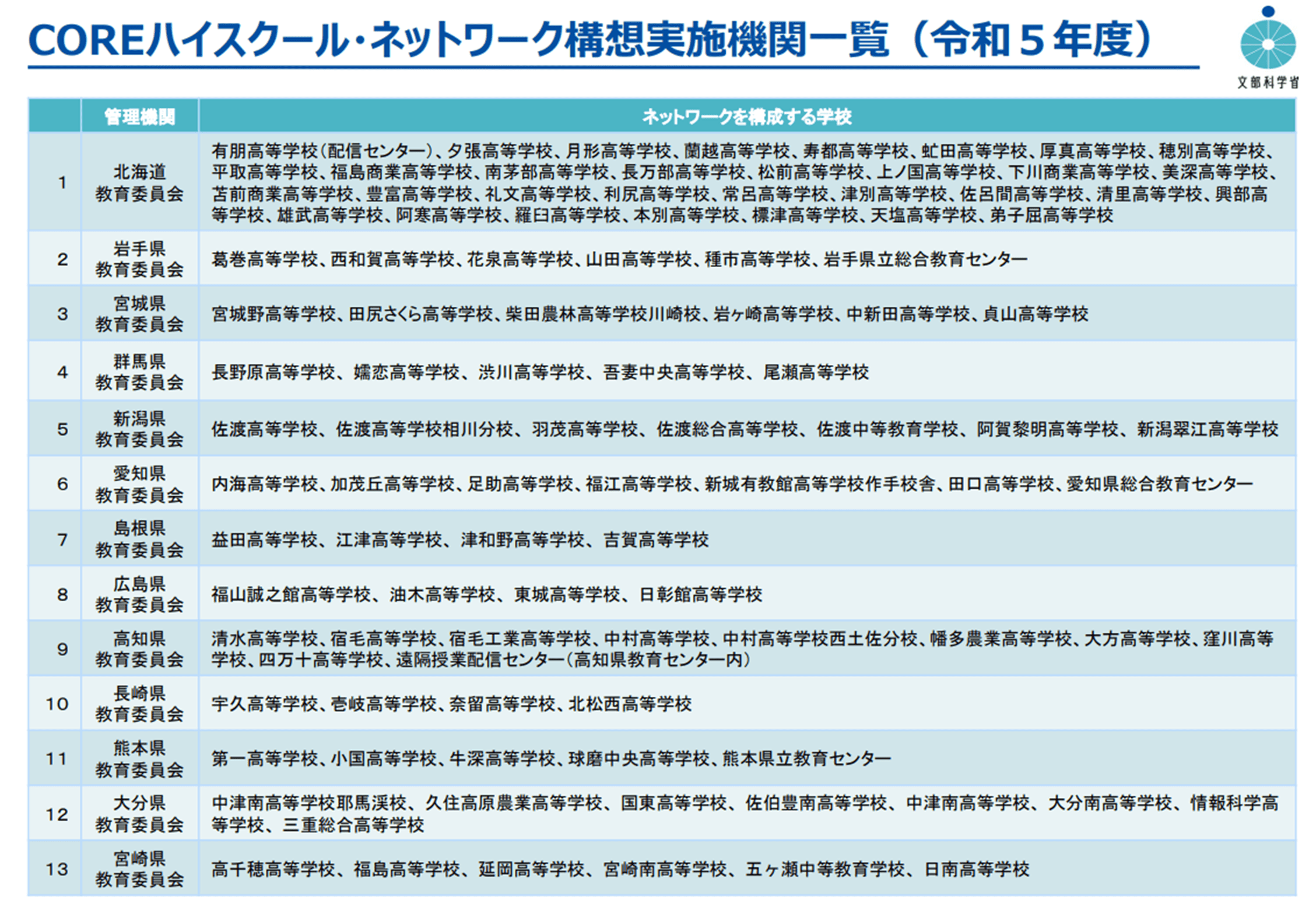

このような課題に対応するため、文部科学省は2021(令和3)年度から2023(令和5)年度にかけて全国13道県を実証地域に指定し、「地域社会に根ざした高等学校の学校間連携・協働ネットワーク構築事業(COREハイスクール・ネットワーク構想)(以下、本事業とします。)」を実施しました。小規模高等学校では、教職員数・生徒数が少ないこと等に起因する様々な教育課題を抱えています。本事業では、遠隔授業、及び学校と地域の協働のための体制(コンソーシアム)を通じて、小規模高等学校の教育の質を高めることを目指しています。

第1回では、学校と地域の協働に関する体制(コンソーシアム)づくりや教育活動について見ていきたいと思います。

コンソーシアムの意義

本事業内容として、「市町村、高等教育機関、産業界等との協働によるコンソーシアム」の構築により、「学校外の教育資源を活用した探究的な学びなどによる教育の高度化・多様化」、及び「地域を深く理解しコミュニティを支える人材の育成」に関する取組をすることが掲げられました。

コンソーシアムを辞書で引くと、次のように記述されています。

consortium

a group of companies or organizations who are working together to do something

コンソーシアムは単なる組織の集合体ではなく、何かを成すために共同で活動する企業や団体の集まりと言えます。

本事業では、学校と地域の企業・団体、自治体等とがコンソーシアムを構築して、高等学校と地域が協働することを基本としています。たしかに、コンソーシアムがなくても地域と協働した教育活動は実現可能です。しかし、コンソーシアムによって、地域人材と学校の特定の教員による「個対個」の関係でなく、「組織対組織」の関係に発展させやすい点で利点があります。「個対個」の関係では、例えば地域とつながりを持っていた特定の教員が人事異動となり、関係が途絶えてしまう事態も考えられ、教育活動がその場限りその年限りのものになりかねません 。

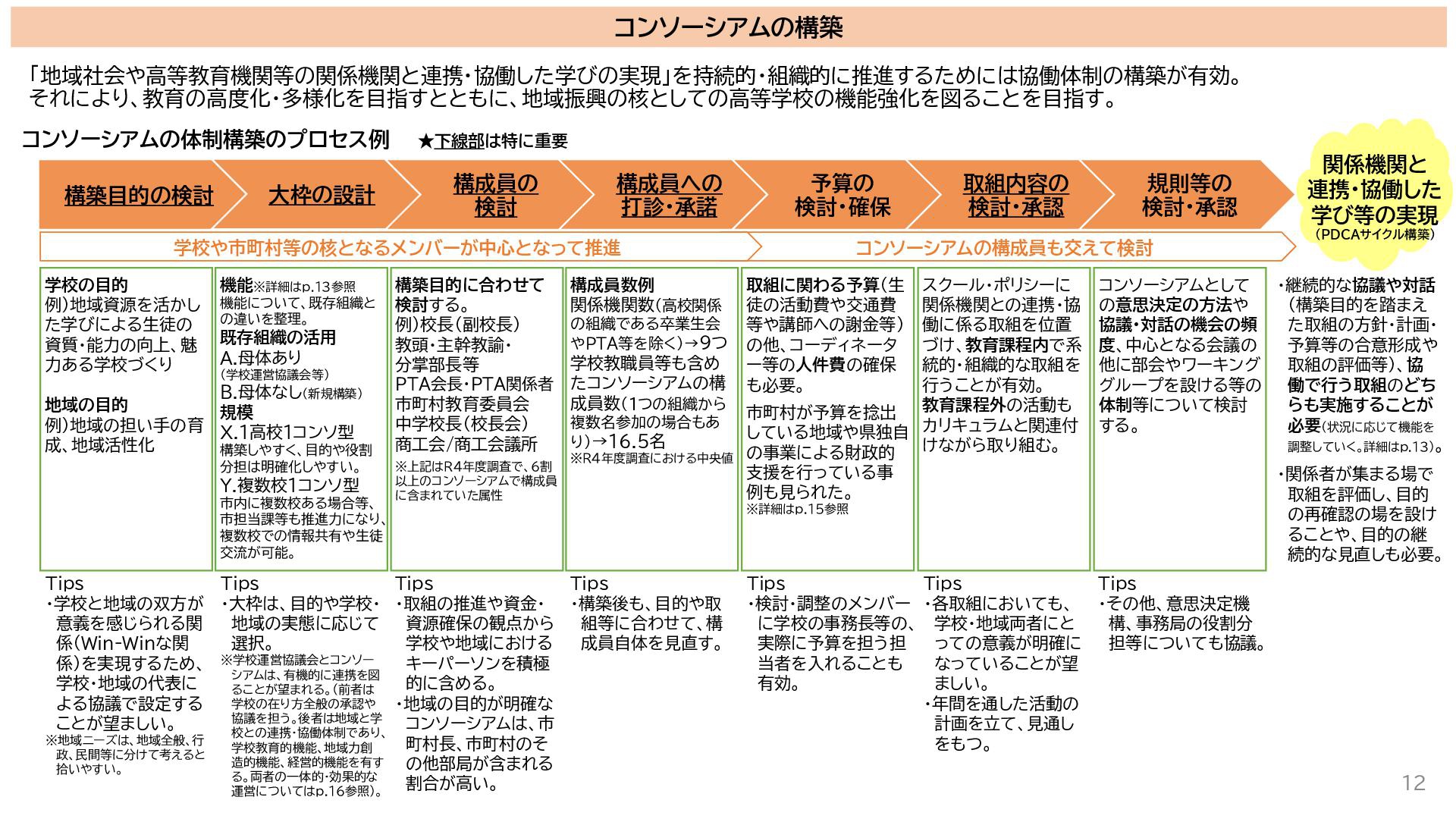

コンソーシアムの構築

コンソーシアムの構築プロセスはおおよそ、①構築目的の検討→②大枠の設計→③構成員の検討→④構成員への打診・承諾→⑤予算の検討・確保→⑥取組内容の検討・承認→⑦規則等の検討・承認のように整理されます。

②「大枠の設計」については、コンソーシアムの目的や学校・地域の実情に合わせて選択しましょう。コンソーシアムに期待する機能や既存組織の活用の有無、規模等の観点があります。規模についてはコンパクトにするならば1高校で1コンソーシアムを、地域内に複数高校があって基礎自治体(市町村)側がイニシアチブを取っている場合等は複数高校で1コンソーシアムを、といったパターンがあります。

③「構成員の検討」については、第一に、学校や地域の主要団体・組織を含めると協働を推進しやすいでしょう。学校側としては校長をはじめ管理職やPTA会長等、地域側としては市町村教育委員会や商工会・商工会議所等です。比較的人脈も広く、後々コンソーシアムの構成員を広げたいときやゲストを招きたいときに柔軟に対応しやすいメリットもあります。当該校への入学者数増加もねらいの1つならば、中学校長等を含めるのも有効です。

コンソーシアムの構築プロセスの中でとりわけ重要と考えられるのは、①「構築目的の検討」です。最初に目的を明確化することには大きく2つのメリットがあると筆者は考えます。1つは目的駆動的に様々なことが決定しやすくなる点です。構成員の検討や取組内容の検討等、いずれも目的と照らして決定することで目的達成につながるうえ、意思決定の軸があることでスムーズになると考えられます。

2つ目は、学校と地域のWin-Winな関係構築につながる点です。コンソーシアム構築自体が目的化した状態、あるいは、恩恵が学校・地域一方のみにある状態では持続性は見込めません。学校と地域の双方が意義を感じられる、いわばWin-Winな関係が築けるよう、最初の段階でコンソーシアムの構築目的と向き合う必要があります。代表的な構築目的は下表の通りです。

また、学校・地域の代表的な人物のみの理解に留めず、最終的にはコンソーシアムに関与する人全員にコンソーシアム構築目的を周知することで各人の理解・納得感を引き出し、目的の達成や組織の持続化に効果をもたらすと考えられます。

| 内容 | |

|---|---|

| 学校視点 | ・ 教育資源を活かした学びによる生徒の資質・能力の向上 ・ 魅力ある学校づくり |

| 地域視点 | ・ 地域の担い手の育成 ・ 生徒の地域への愛着醸成 ・ 地域活性化(当該校の存続そのものが地域にとって重要 等) |

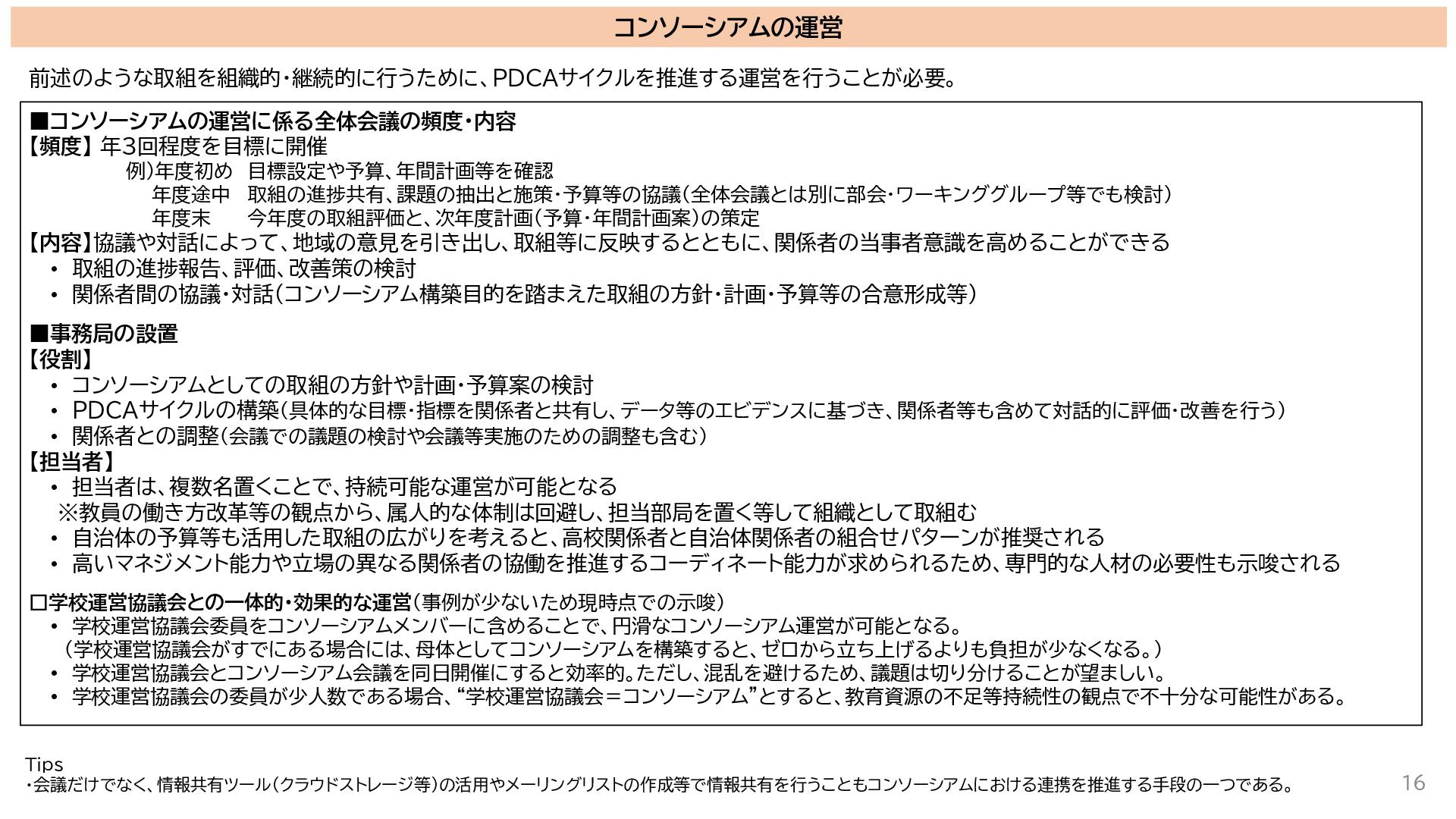

コンソーシアムの運営

構成員が一堂に会す全体会議は、年3回程度を目標に開催するのが望ましいと考えられますが、報告だけでなく、協議や対話の機会を盛り込むことが構成員一人ひとりの当事者意識を高めるうえで重要と考えられます。

コンソーシアムにはマネジメント等を担う事務局を設置することが推奨されますが、属人的な体制は避け、担当部局を置く等、組織として取り組めるようにしましょう。

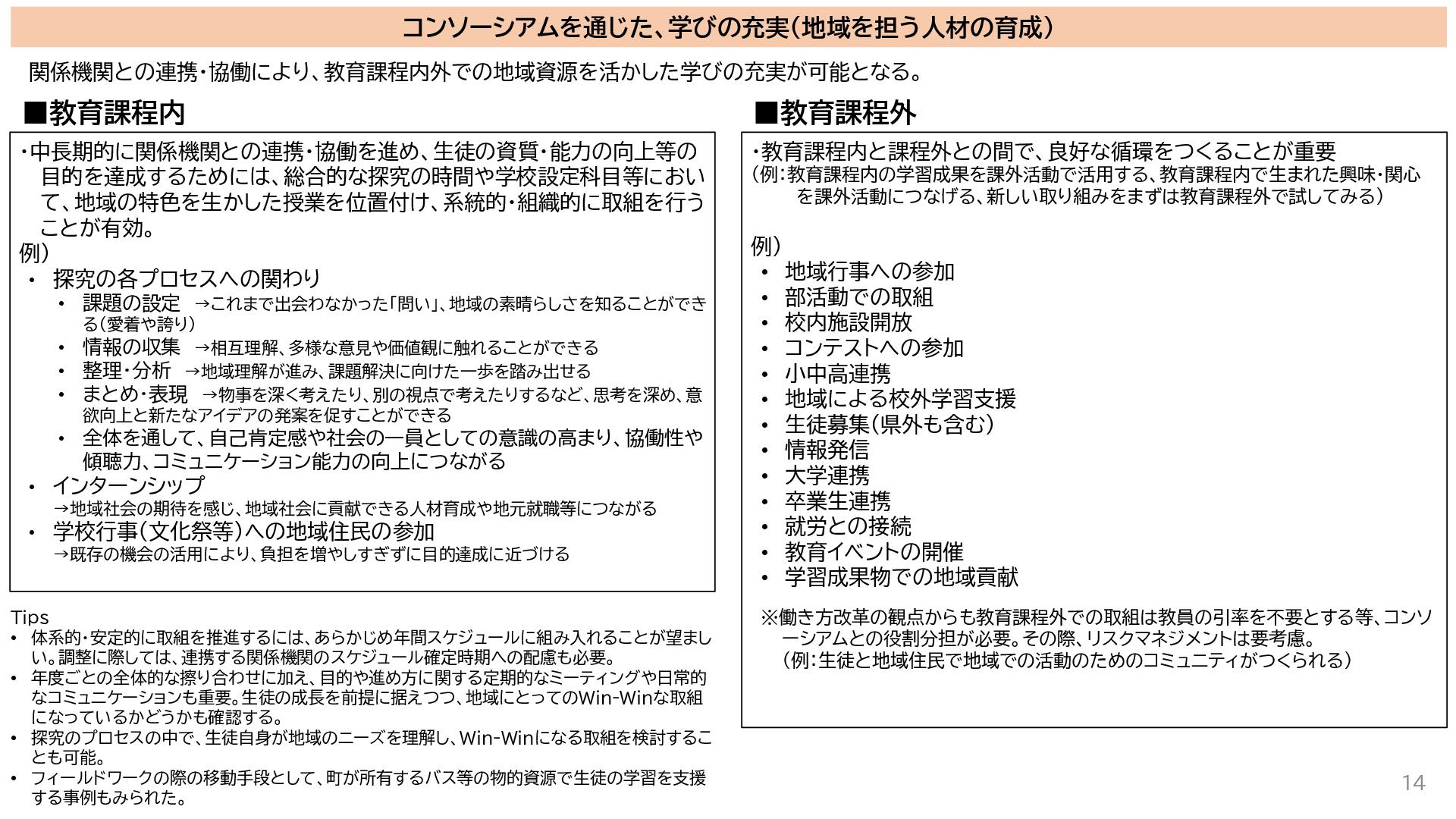

コンソーシアムを通じた、学びの充実

本事業に参画した構成校は、教育課程内/外それぞれで次のような取組を行っていました。

教育課程内の取組での留意事項としては、地域の特色を生かした授業をその場限りの単発型とせず、総合的な探究の時間や学校設定科目等において授業を位置づけ、系統的・組織的に取組を行うという点です。広く・深く学ぶことによる教育的効果が見込まれます。

また、地域人材の活用場面は柔軟に考えましょう。例えば探究のプロセスのどの場面においても活用場面は考えられ、「課題の設定」では講演者として、「情報の収集」では伴走者として、「整理・分析」ではレビュアーとして、「まとめ・表現」では生徒によるアイデアの提案先として、等が挙げられます。

教育課程外では、課程外として独立した取組を行うのも一案ではありますが、教育課程内の取組と関連付けた取組を行うのも有効です。例えば、教育課程内での実施を検討している取組の試行や、教育課程内で生まれた興味・関心の延長としての取組等が考えられます。

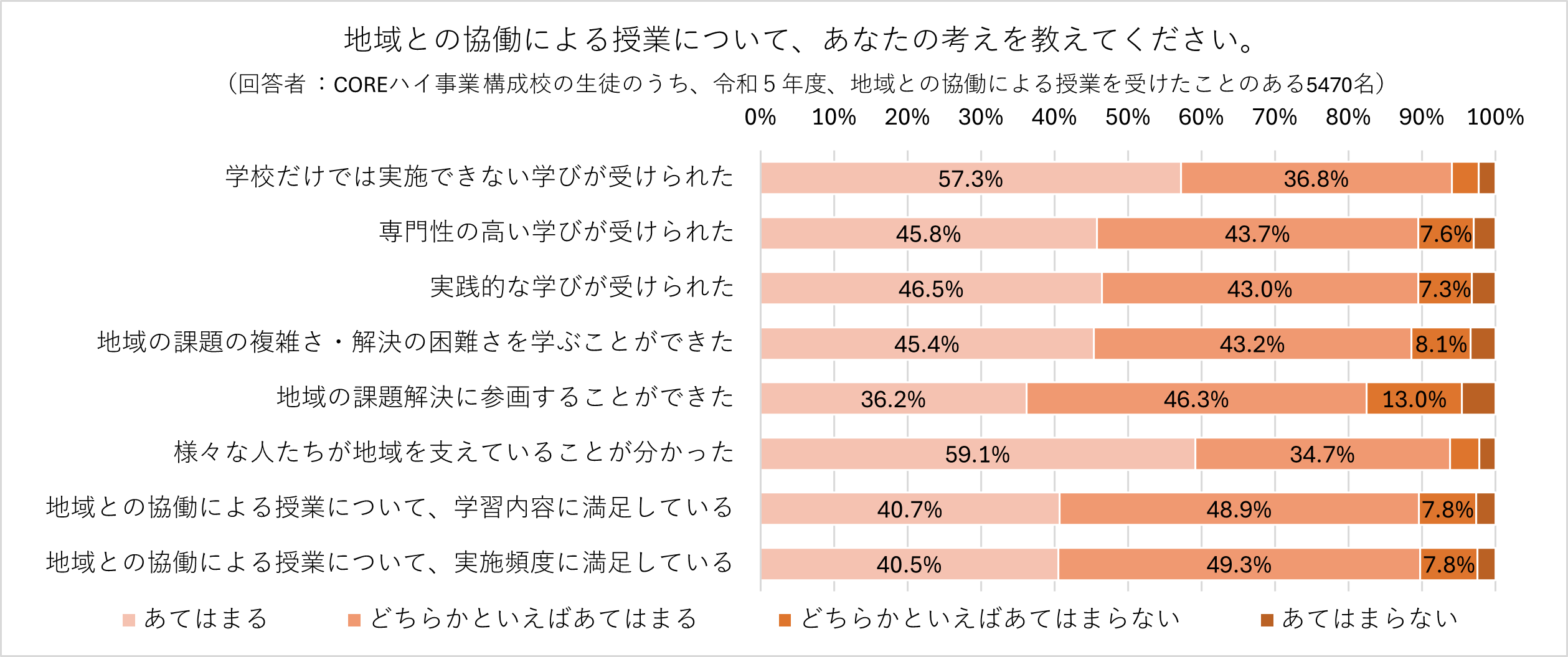

本事業のアンケート調査では、8割以上の生徒が地域協働による授業に対し好評価をしています。(グラフ参照)

コンソーシアムを通じた、資源の獲得・働き方改革の実現

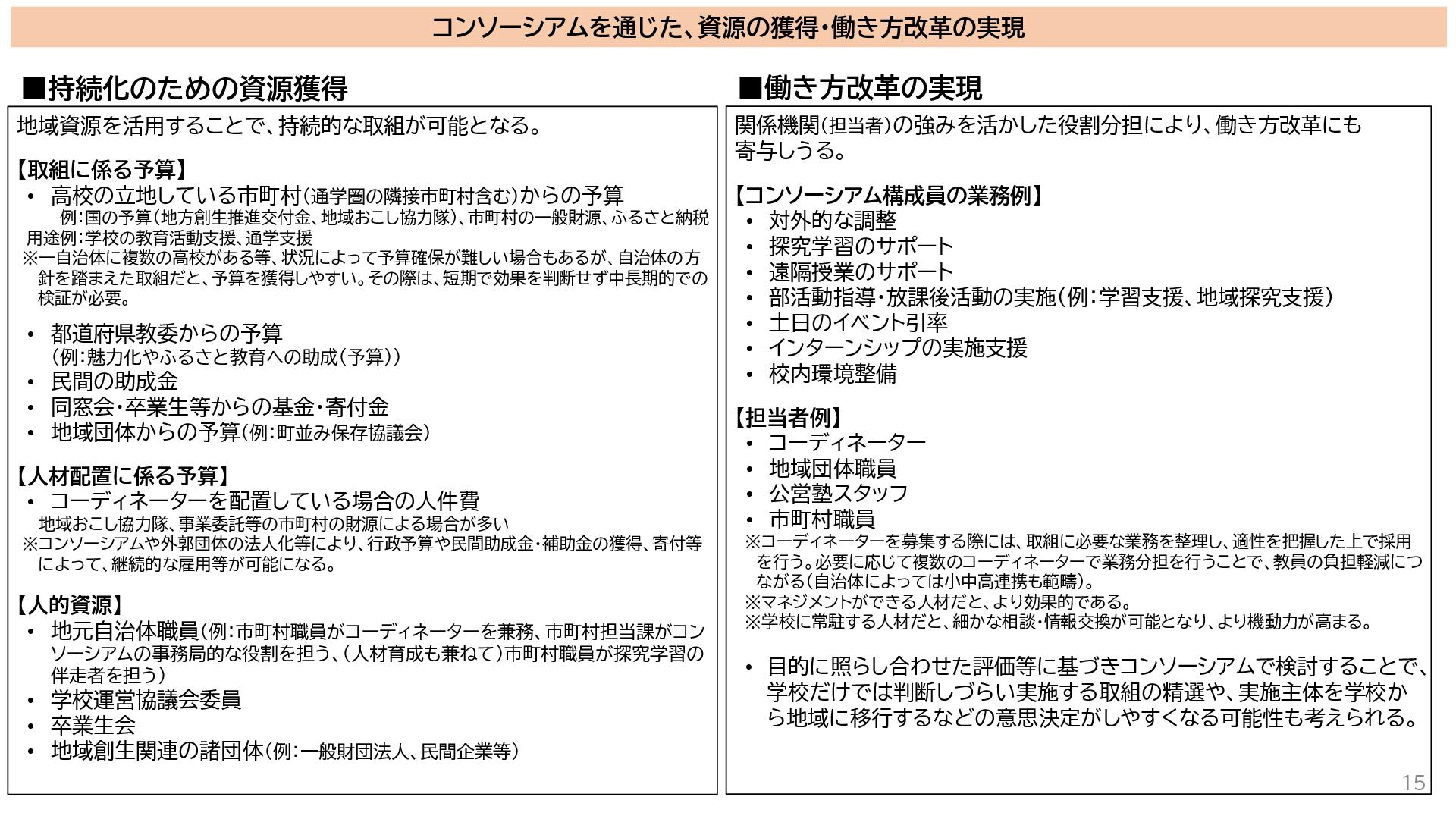

地域と協働した教育活動の持続性のために、取組に係る予算、人材配置に係る予算、人的資源の確保が非常に重要となります。様々な支援の可能性はありますが、本事業では、都道府県予算に加え、高校の立地しているしている市町村予算が得られることで予算額が大きくなる傾向がみられています(本事業の構成校は基本的に都道府県立)。また、都道府県予算や市町村予算には比較的安定的であることも示唆されています。都道府県教育委員会から首長(都道府県知事・市町村長)に対する働きかけも必要であると考えられます。

地域協働によって教育的な価値を得ることはできますが、同時に、教職員の負担を伴います。他方、コンソーシアムには様々なモチベーションや強み・適性をもった人材・団体が数多く存在します。可能であれば、コンソーシアムからの支援を得て少しでも教職員の働き方改革を推進したいところです。

コンソーシアム構成員の業務には、対外的な調整、探究学習のサポート、遠隔授業のサポート、部活動指導・放課後活動(学習支援、地域探究支援)の実施、土日のイベント引率、インターンシップの実施支援、校内環境整備などがありました。また、担当者にはコーディネーター、地域団体職員、公営塾スタッフ、市町村職員などがありました。参考にしていただければと思います。なお、コンソーシアム構成員に業務を依頼するのではなく、コンソーシアムの構造の見直しや取組の精選等により、業務量そのものを減らすアプローチも非常に重要です。

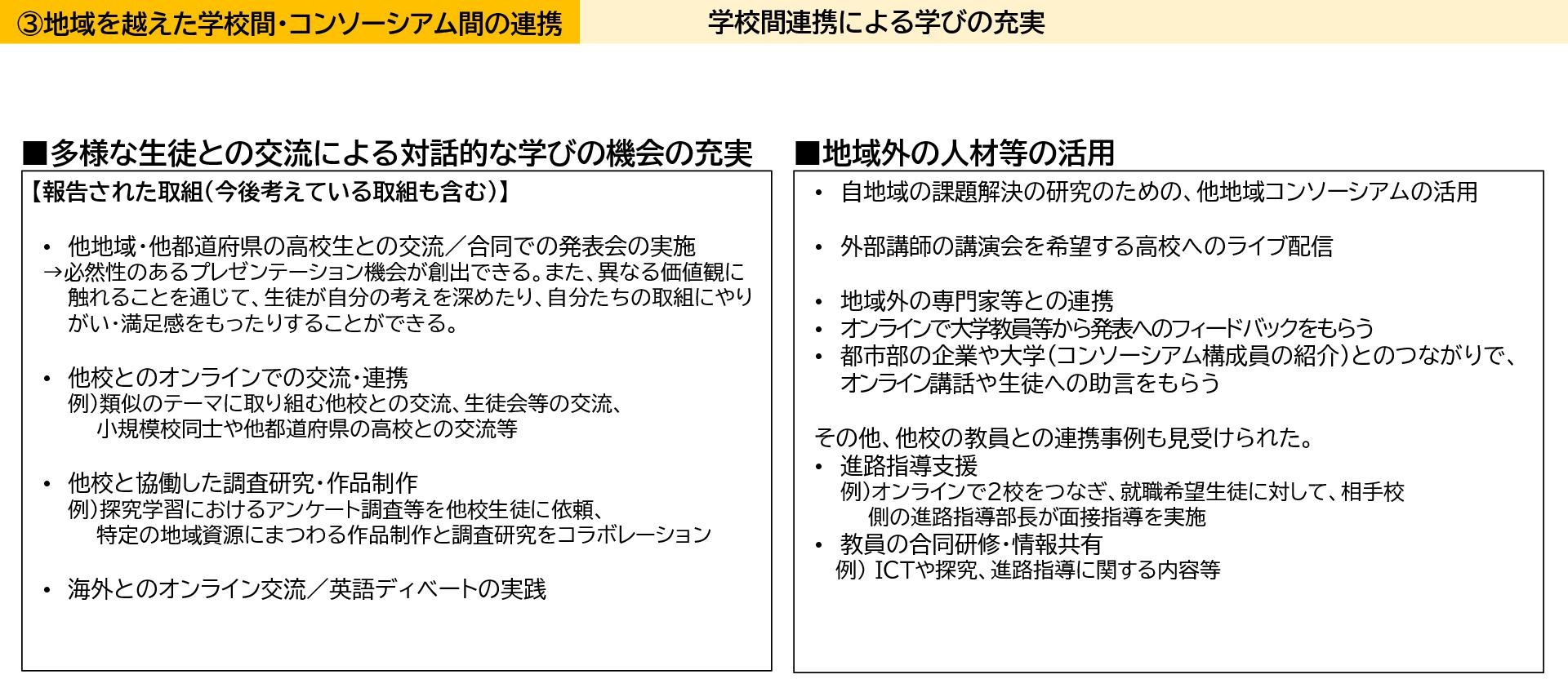

地域を越えた学校間・コンソーシアム間の連携(学校間連携による学びの充実)

ここからは自地域を越えた、学校間・コンソーシアム間の連携についてです。連携先の拡張により、生徒の学びを充実させることができます。

第一に、ピア(生徒)の拡張です。他地域の同年代を相手に探究等の成果を伝えることは、必然性ある機会として緊張感をもって取り組むことができますし、質疑応答の場では多様な価値観に触れることができます。また、共通点(例:研究テーマ、周辺環境)をもつ他校生徒と繋がり同じ方向性で協働することや、あえて相違点をもつ他校生徒と繋がりテーマや視野を拡張して協働することにも大きな意義があります。

第二に、大人の拡張です。自地域外のコンソーシアムや専門家の支援を得て、探究をより広く・深く進めることが可能となります。

なお、これらの拡張は遠隔システムを活用すれば、国内の遠方はもとより、海外を対象とすることも可能となります。加えて、特定の講師を招いて複数校の生徒で聴講するといった、教育資源の共有も容易となります。

事例紹介

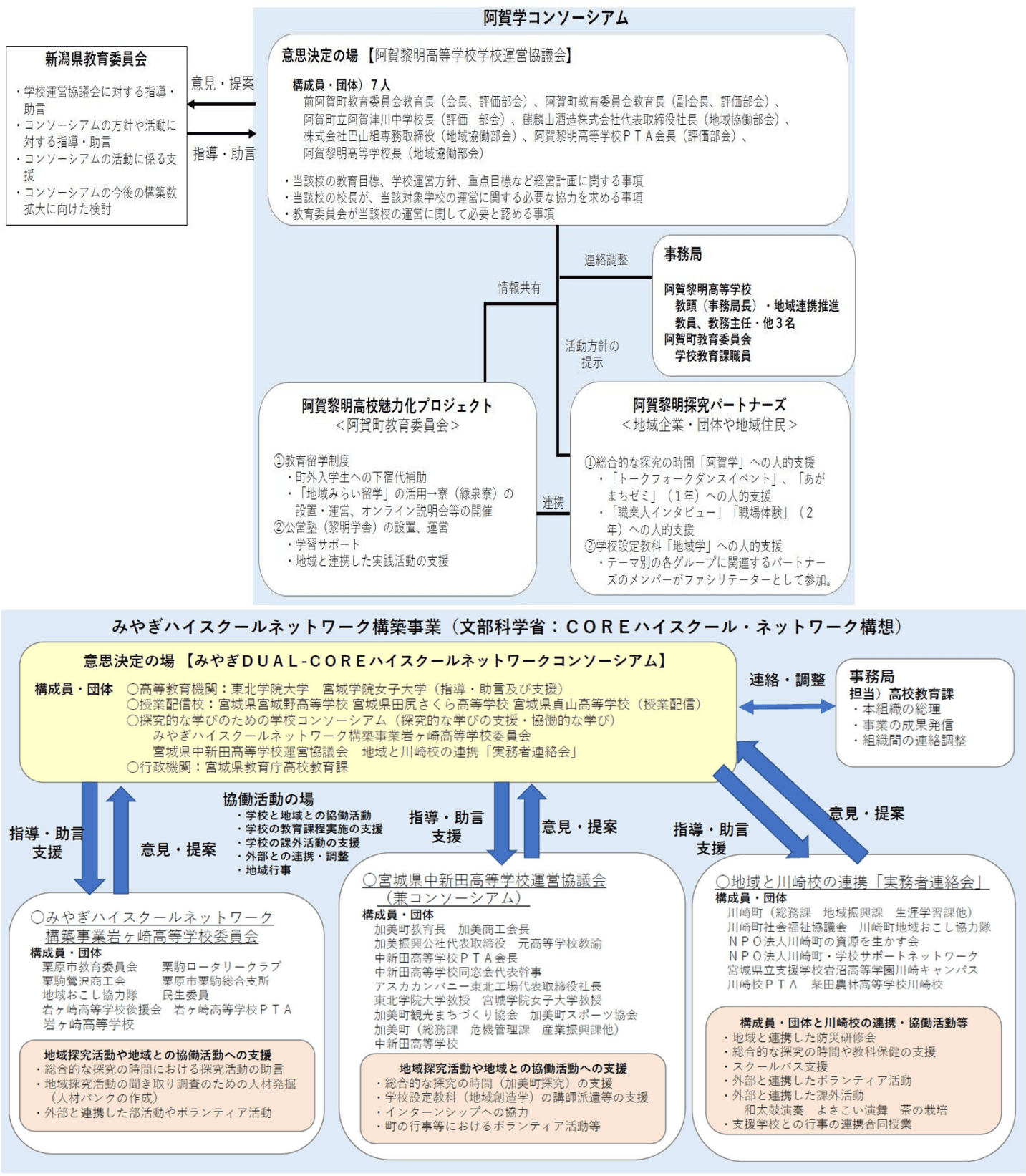

以下、COREハイスクール事業に参画した新潟県立阿賀黎明高等学校、宮城県中新田高等学校を事例として、表に整理します。

2校の共通点として、既存の学校運営協議会(教委が学校や地域の実情に応じて設置する組織で、保護者や地域住民等が学校運営の基本方針を承認したり、学校運営に意見を述べたりする)を母体に活用している点や1高校1コンソーシアム型である点、地元から手厚い支援を受けている点等が挙げられる一方で、前者は既存の団体・組織以外に「阿賀黎明高校探究パートナーズ」という地元住民等から成るチームが結成されている点、後者は県教委による親コンソーシアム(つまり複数のコンソーシアムを包含する大コンソーシアム)を持つ点等の特長があります。

| 新潟県立阿賀黎明高等学校 | 宮城県中新田高等学校 | |

|---|---|---|

| 大枠(規模) | 1高校1コンソーシアム型 ※既存の学校運営協議会委員+追加構成員・団体 |

1高校1コンソーシアム型 ※既存の学校運営協議会をコンソーシアムの機能を兼ねるものとした。 |

| 大枠(コンソーシアム間連携) | 県内の他コンソーシアム(複数校1コンソーシアム型)とも連携 | 県教委が設置した親コンソーシアムに参画し、県内他コンソーシアムとも連携 |

| 構成員 | 内訳:地元自治体/教委、阿賀黎明高校探究パートナーズ(地域住民団体)、地元企業、NPO法人、大学、森林組合、社会福祉協議会、観光協会 ※学校運営協議会にPTA会長や地元中学も含まれる |

内訳:地元自治体教育長・職員、商工会長、地元企業・団体、元高校教諭、社会教育団体、PTA会長・同窓会代表幹事、大学教授、観光協会、スポーツ協会、当校 等 ※親コンソーシアム→内訳:大学、県教委、遠隔授業配信校、県内他校コンソーシアム(受信校) |

| 事務局の担い手 | 高校(教頭等) 地元教委(職員) | ※親コンソーシアム→県教委 |

| 全体会議の 年間実施回数 | 3回 | 6回 ※(学校運営協議会+第一部会+第二部会)×2回=6回。「第一部会」では全国募集・学校魅力化、「第二部会」では地域創造学(学校設定教科)を扱う。 ※親コンソーシアム→3回 |

| 取組例 | ・「阿賀黎明高校魅力化プロジェクト」の各種取組 地域探究プロジェクト 地元中学との連携授業 地元役場とのふるさとCM制作 SDGs関連授業 体育祭・文化祭での地元事業者出店 ・地元教委設置の公営塾「黎明学舎」による各種取組 放課後学習支援 探究学習支援 課外活動(サイクリングツアー企画等) |

・学校設定教科「地域創造学」の各種取組 地域産業…商店街フィールドワーク、第一次・三次産業見学等 地域スポーツ学…スポーツツーリズム関連授業等 地域防災学…自治体危機管理室による出前授業、救命救急講習等 ・ 加美町プロジェクト ・自治体主催イベント ボランティア ・構成員との模擬面接 ・社会人講師によるキャリア教育 ・成果発表会/提言発表会 ※親コンソーシアム ・探究活動研修会 ・成果発表会 |

COREハイスクール事業には、北海道、岩手県、宮城県、群馬県、新潟県、愛知県、島根県、広島県、高知県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県の計13道県が参画しました。各地域の実態に応じてデザインされたコンソーシアムの構成や取組等は、各道県の成果報告書に記載されているので、詳しく知りたい方は是非ご参照ください。

おわりに

中山間地域や離島等の小規模校を念頭にした事業ではありますが、学校や地域の実情は様々かと思います。それぞれの学校・地域にフィットする方法や取組を見つけていただければと思います。また、中~大規模の学校であっても参考になる点もあるかと思います。少しでも関心を持たれた場合は当事業の報告書等にアクセスいただければと思います。

生徒の日々の学びをさらに充実させていくために、今回紹介した体制や取組等も参考にしていただければ幸いです。

第2回では、本事業のもう一つの成果である、遠隔授業の取組を紹介します。

参考資料

構成・文:内田洋行教育総合研究所 研究員 長谷部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育トレンド」の最新記事

教育インタビュー

教育インタビュー 新刊紹介

新刊紹介 教材紹介

教材紹介

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望