共生するこころを育てる:「公平」ってどんなこと?(後編) 答えのない問いに向き合い、意識をアップデートする

前編では、移転50年・創立150周年を迎える愛知県半田市立板山小学校で行われた「特別の教科 道徳」の授業をリポートした。後編では、授業者の鈴木利一郎教諭、オリンピック・パラリンピック教育に詳しい杉江桂校長に、授業のねらいや工夫した点について伺った。

授業者インタビュー

「自分ごと」として捉えやすい題材

鈴木利一郎教諭

―今日の授業のねらいや工夫した点について教えてください。

鈴木教諭(敬称略、以下鈴木) 誰かのためを思ってしてあげていることが、実は、相手のためになっていない、相手が望んでいない場合もあります。優しさとは「してあげること」ではなく「相手の意思を大切にすること」です。そこに気付く第一歩にできればという思いを「ねらい」にし、授業に臨みました。

ねらいはしっかりと押さえたかったので、導入部分で独自に用意した「公共交通機関で困っている人」の画像を使い、身近な問題として提示するなど、工夫しました。困っている人に対しては「助けてあげることが正しい」と思われますが、実はその認識が「違っているかもしれない」ということを認識してもらいました。

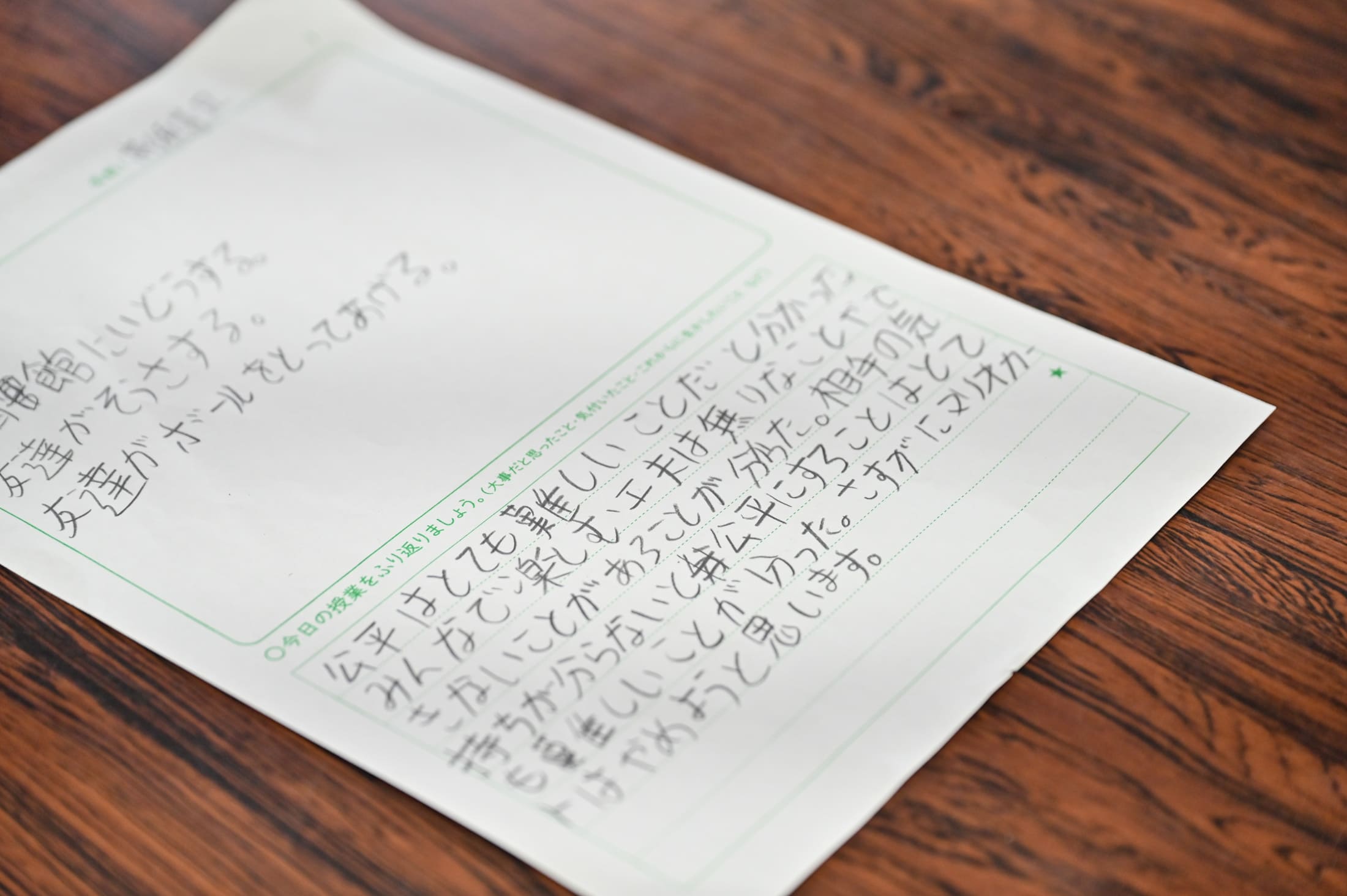

子どもたちは日頃から、アイデアや意見を出してくれます。今回の授業でも、いろいろな反応と意見が出ました。「正解はない」が前提とはいえ、発想がおかしな方向に行きがちな子どももいましたが、話し合いの中で、他の子どもが指摘してくれました。子どもたちが教材に入り込んでいたことも印象的でした。

―教材『I'mPOSSIBLE(アイムポッシブル)』日本版(以下、「I'mPOSSIBLE」とします)を使ってみて、いかがでしたか。

鈴木 「公平」や「共生」を謳う教材はありますが、身近な題材を切り口にしている教材は多くありません。今回の教材「I'mPOSSIBLE」では、ドッジボールや車いすといった、子どもたちの生活に直結した題材を切り口にして問題提起しています。ですから子どもには「自分ごと」として捉えやすく、行動に反映しやすいと思います。

この教材は柔軟性が高く、先生のアレンジ次第で、さまざまな展開ができます。今日は、一度にまとめまで見せるのではなく、3つの場面に分かれたアニメーション教材のうち最初のシーンのみを見せることにしました。こういった教材をどんどんつくってほしいですね。

実は、4年前にも授業で、車いすの「玉入れ」を題材にした同様の教材を使用したことがあります。有意義な時間でしたが、その1時間だけで「やりっぱなし」になってしまいました。そのときの反省も踏まえ、系統性を意識して、自分なりに授業の組み立ても考えて、今回の授業に臨みました。

―今後、どのような関連授業を計画されていますか。

鈴木 今回の座学を踏まえ、次は体験授業を計画しています。パラスポーツ体験型授業「あすチャレ!スクール」のプログラムを利用し、パラアスリートの方に来ていただく予定です。その人の話を聞いたり、体験会を通して「障害」に対する実感がもてたら、いろいろな寄り添い方を知り、今後の人生につながると思います。

私自身、小学生のときに特別支援学校との交流会で、気を遣いすぎて1時間で疲れてしまったという反省があります。先日、マセソンさんの講演研修会で「本人の意思は、聞いてみればいい」と教わりました。子どもたちにも、それを実践的に伝えられればと思います。

その後も、車いすの体験会や、実際に自分たちの考えたルールや工夫でドッジボールをやってみるなど、座学と体験を交えていきたい。その中で「じゃあどうする?」と、考えをより深めていきたいです。

校長インタビュー

オリンピック・パラリンピック教育推進校での取組

杉江桂校長

―2014~2017年まで、愛知県教育委員会・保健体育スポーツ課に勤務されていたということですが、印象に残っていることを教えてください。

杉江校長(以下杉江) 国体(国民スポーツ大会)やオリンピック・パラリンピック選手のアスリート強化指定支援事業に携わっていました。オリンピックよりパラリンピックの方が、お金がかかります。それでも多くの選手が、パラリンピック出場権を得るために自腹で海外遠征していることに感銘を受けました。そんな費用負担をいかに少なくしていくか。調査し、予算の確保を愛知県に要請しました。

―東京2020大会前に、オリンピック・パラリンピック教育推進校で取り組まれたことについて教えてください。

杉江 私が小学校の現場に戻った2018年、前職の縁もあり、当時の赴任先だった東浦町の小学校で、愛知県のオリンピック・パラリンピック教育推進校に第1号で認定されました。当時は筑波大学と日本体育大学がオリンピック・パラリンピック教育のプラットホームとして事業を展開していて、プログラムはそれに沿いました。

オリンピック開催前ということで、キャビンアテンダントを招いて「おもてなし講座」を開催しました。日本文化と海外文化の違い、ノックの仕方といった日常的なマナーなど、世界の人と交流する心得を学びました。

その後は、武豊町で引き続き推進校に選定され、コロナ禍で制限はありましたが、工夫して座学を中心に実施しました。併せて、近隣にあった日本福祉大学の卒業生で2012年のロンドンパラリンピック「ゴールボール*」金メダル選手の中嶋茜さんに来校いただいて、交流したり、体験会をしたりしました。金メダルを触れたのは、子どもたちにとっても良い思い出になっていると思います。

ゴールボール*:視覚を遮って行う3人1チームの対戦型パラスポーツで、音や感覚を頼りにプレーするのが特徴。鈴の入ったボールを転がすように投げ合い、相手ゴールをねらって得点を競う。

東京オリンピック・パラリンピックは終わりましたが、その後も、異動先の東海市、そしてここ半田市で実践を続けており、その成果は徐々に周囲にも浸透してきていると感じます。

座学と体験をセットにすると効果が倍増

―教材開発に関わったマセソン美季さんによる『I'm'POSSIBLE』日本版に関する教員研修会(6月2日に基礎編、5日に応用編)に、全教員が参加したとお聞きしました。

杉江 最初は、私自身が「学びたい」と、リモート受講しました。それを受けて、他の先生方にも「学んでほしい」と感じ、全教員に研修会に参加してもらいました。

研修会では、私たち教員が子ども役として教材を体験したことが新鮮でした。車いすの玉入れや、車いすの人を交えたグループ行動など、さまざまな体験を通し、話し合いの中で意識を深めました。

参加した先生からは「目からうろこで(福祉に対する)意識が変わった」という意見が多かったです。日本人の福祉意識は「健常者が障害者にしてあげる」という感覚が多いと思います。そうではなく「相手はどう思っている?」とのマセソンさんの問いかけに、皆はハッと気付くことがあったようです。

正解はない。答えのない問いに自問自答する。そういう意味でも、こころを揺さぶる教材でした。他の学年でも「まず授業をやってみよう」と、取組が始まっています。

4年生では、総合的な学習の時間にパラスポーツ体験型授業「あすチャレ!スクール」を実施します。パラ・パワーリフティング選手の山本恵理さんと、1回目はZoomでオンライン交流会を行い、2回目は実際に来校していただき、車いすで鬼ごっこなどをする予定です。座学と体験は、セットにすると効果が倍増します。いくら考えても、実際にやってみないと分からないことも多いですから。

―2025年3月発表のアニメーション教材第2弾「公平について考えてみよう!」の魅力はどんなところですか。

杉江 小学生は、動画に惹きつけられます。今回のアニメーションはすごく良かったと思います。今回はドッジボールや車いすといった身近なことが切り口になっていました。実際に車いすの人が来たらどうする?という、第1弾の中学生・高校生版 「パラリンピアンの日常生活からバリアフリーを考える」も、修学旅行のバリアフリー問題など、答えなき問いを考えさせるには、とてもいいと感じています。

今後も、答えなき問いを自問自答し、仲間と相談し、意識をアップデートできる教材が欲しいですね。例えば、視覚障害のある人と水遊びを楽しむには、どうすればいいのか?と、みんなで考えるような。

実際の視覚障害のパラ水泳では、選手の体に触れて、壁の位置を合図して知らせる「タッパー」が必要です。このように、具体的な支援の方法を工夫することで、他者意識を高め、他者に寄り添うこころが育まれると思います。

板山小の教育理念は「自立と共生」です。その理念を育む教材に、「I'mPOSSIBLE」はぴったりです。impossible(インポッシブル『不可能』)から、I'm POSSIBLE(アイムポッシブル『私はできる・可能』)に。たった「'(アポストロフィ)」だけを加えるだけで変わります。そんなちょっとしたひと工夫をみんなで考え続けていきましょう。

記者の目

「公平性」の定義は難しい。障害者が困っているなら「やってあげる」「助けてあげる」が正解で、それが障害者に対する「公平性」の担保だと教えられてきた。しかし実際には、される側はそれを不本意に感じているかもしれない。また、過度な“思いやり”は双方に負担となり、結果的かえって公平性を欠くことになる場合もある。

「I'mPOSSIBLE」は、身近な題材を通して、そんな問題提起をしてくれる教材だ。「正解を探す」のではなく「正解はない」ことを前提に、皆で考えることが、公平な社会づくりに必要なことだと教えてくれる。

授業では、用意された教材のシナリオそのままでなく、自分なりに噛み砕いて授業に臨んだ鈴木先生の「陰の努力」が光った。児童からは、時に的外れのような意見も出された。しかしそれを頭から否定せず、意見の一つとして尊重していることが、この授業の肝だと感じた。今回は座学だけだったが、今後、体験学習も行うと聞いた。実際に車いすに触ったり、パラアスリートと交流したりする中で、今日得た“学び”は何倍にも大きくなるだろうと感じた。

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望