日本の未来を考える力を育てる(前編) 埼玉大学教育学部附属小学校×関東財務局「財政教育プログラム」授業リポート

2025年6月23日、埼玉大学教育学部附属小学校の6年生を対象に、財務省関東財務局による特別授業「財政教育プログラム」が実施された。同校での財政教育プログラムの実施は、今回が4回目となる。身近な公共サービスや税金の役割、国の予算の仕組みについて学び、子どもたちが自分たちの未来を考えるきっかけとすることを目的とする。

前編では、関東財務局職員による講義「~自分の将来のために~日本の未来を考える」、グループワーク「財務大臣になって予算を作ろう!」、そして各グループによる予算案の発表まで、当日の授業をリポートする。また、社会科担当の村知直人教諭にもお話を伺った。

授業を拝見

授業概要

学年・教科:小学校6年生・社会

授業者:財務省関東財務局職員(講師2名、グループワークアドバイザー2名)

使用機材・教材:大型ディスプレイ、1人1台タブレット端末、講義資料、Excelのワークシート

〈授業の流れ〉

| 番号 | 活動内容 | 時間 |

|---|---|---|

| ① | 講義「~自分の将来のために~日本の未来を考える」 | 約25分 |

| ② | グループワークの説明 | 約5分 |

| ~ 10分間の休憩 ~ | ||

| ③ | グループワーク「財務大臣になって予算を作ろう!」 | 約40分 |

| ④ | 予算案の発表と質疑応答 | 約15分 |

| ⑤ | まとめ | 約5分 |

公共サービスとは? “当たり前”の背景にある財政の仕組み

3クラス合同で実施

授業の冒頭では、私たちの生活を支える「公共サービス」と「公共施設」が取り上げられた。警察や消防、ゴミ収集、学校、公園、道路といった身近な存在が、実は税金によって成り立っていることが説明され、児童たちはその仕組みについて学んでいく。

講師は児童たちの理解を深めるために、クイズ形式の問いかけも交えた。

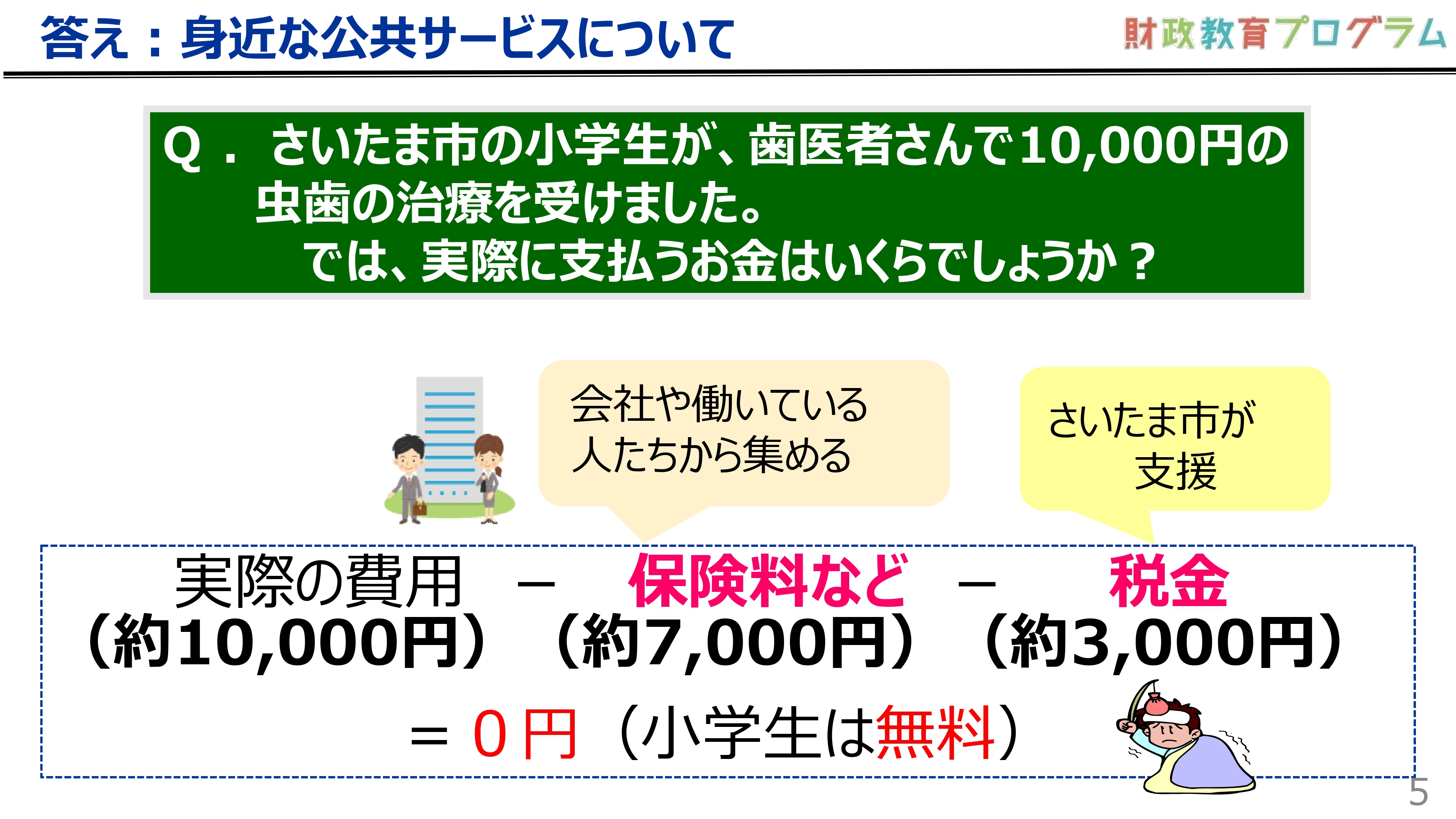

「さいたま市の小学生が歯医者さんで1万円の治療を受けたら、実際に支払う金額はいくらでしょうか?」

正解は「0円」である。この答えの背景には、医療費を支える仕組みがあることを説明していく。日本では、医療費の一部を健康保険によってまかない、さらに子どもの医療については自治体が残りを負担することで、基本的に自己負担が「無料」となっている自治体が多い。このような「助け合い」の仕組みによって、私たちの生活は支えられているということが、クイズを通じて児童たちにわかりやすく伝えられた。

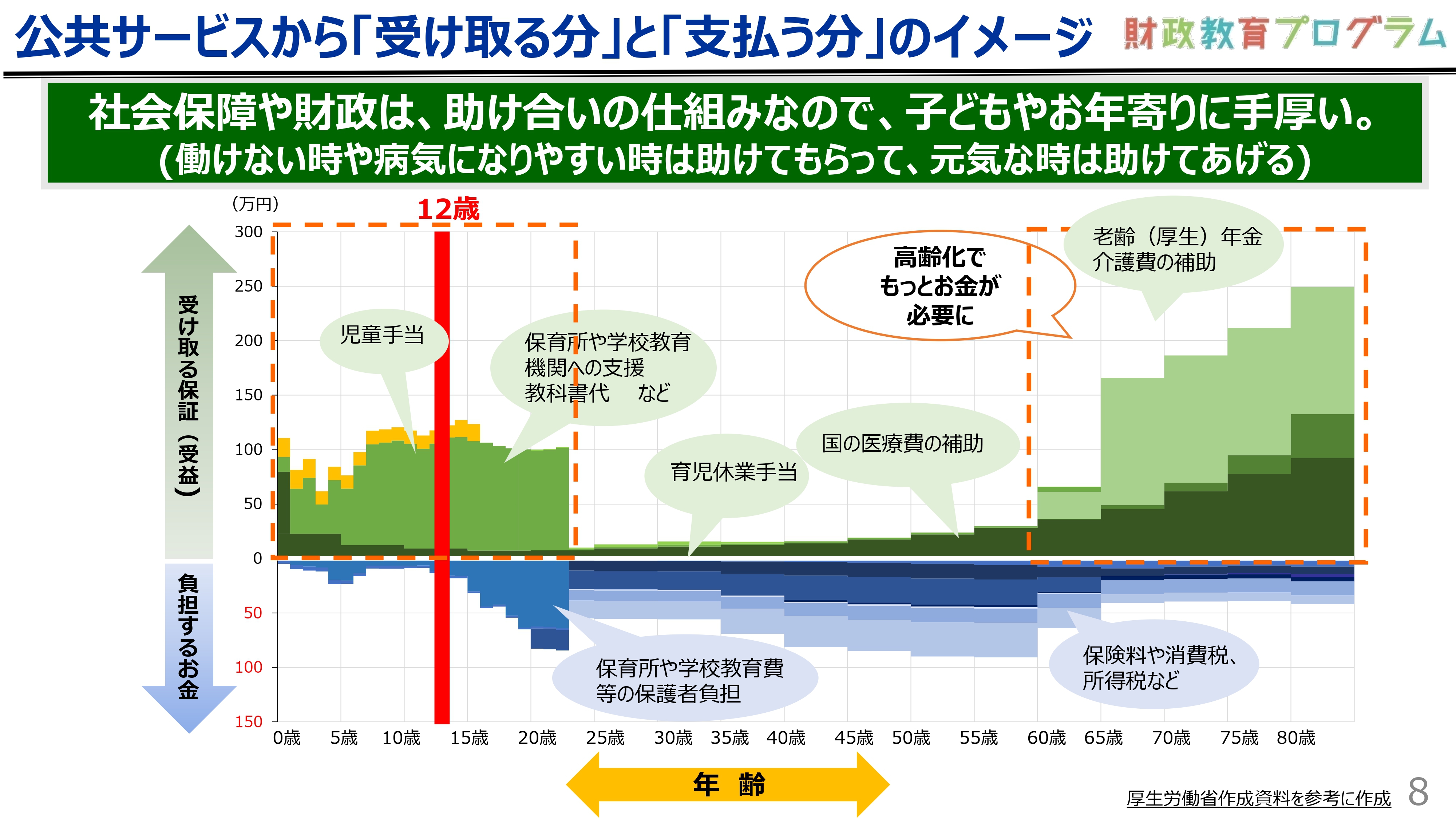

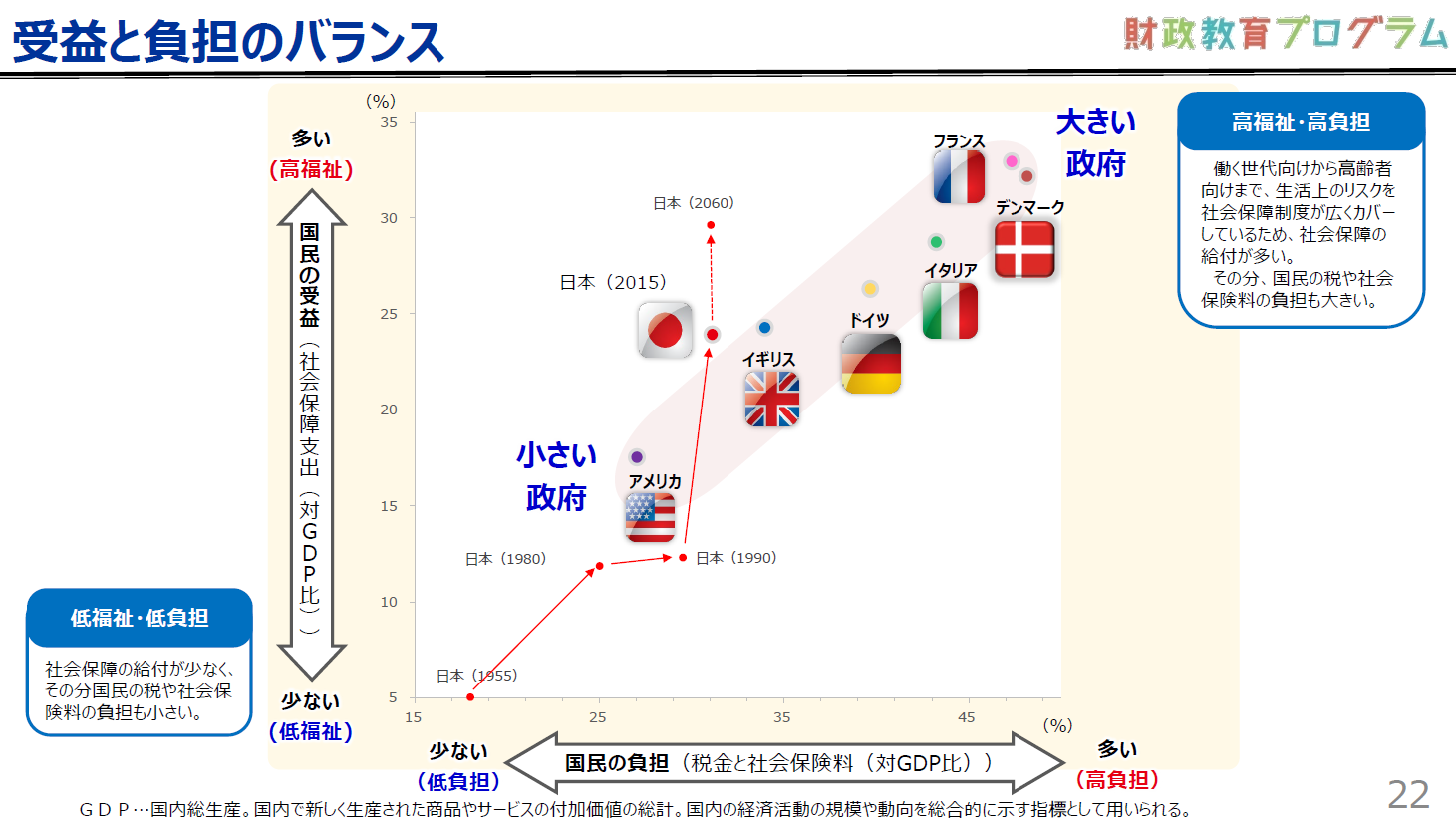

講義の中盤では、年齢ごとの「受け取るサービス」と「支払う税金」のバランスを示すグラフが紹介された。税の負担が少ない子ども世代が教育、高齢者が医療などの支援を多く受けている一方で、現役世代は多くの税や保険料を納めながら、受け取るサービスは限られているという構造が示された。こうした支え合いの仕組みは「社会保障」と呼ばれ、財政を支える重要な要素であることが説明された。

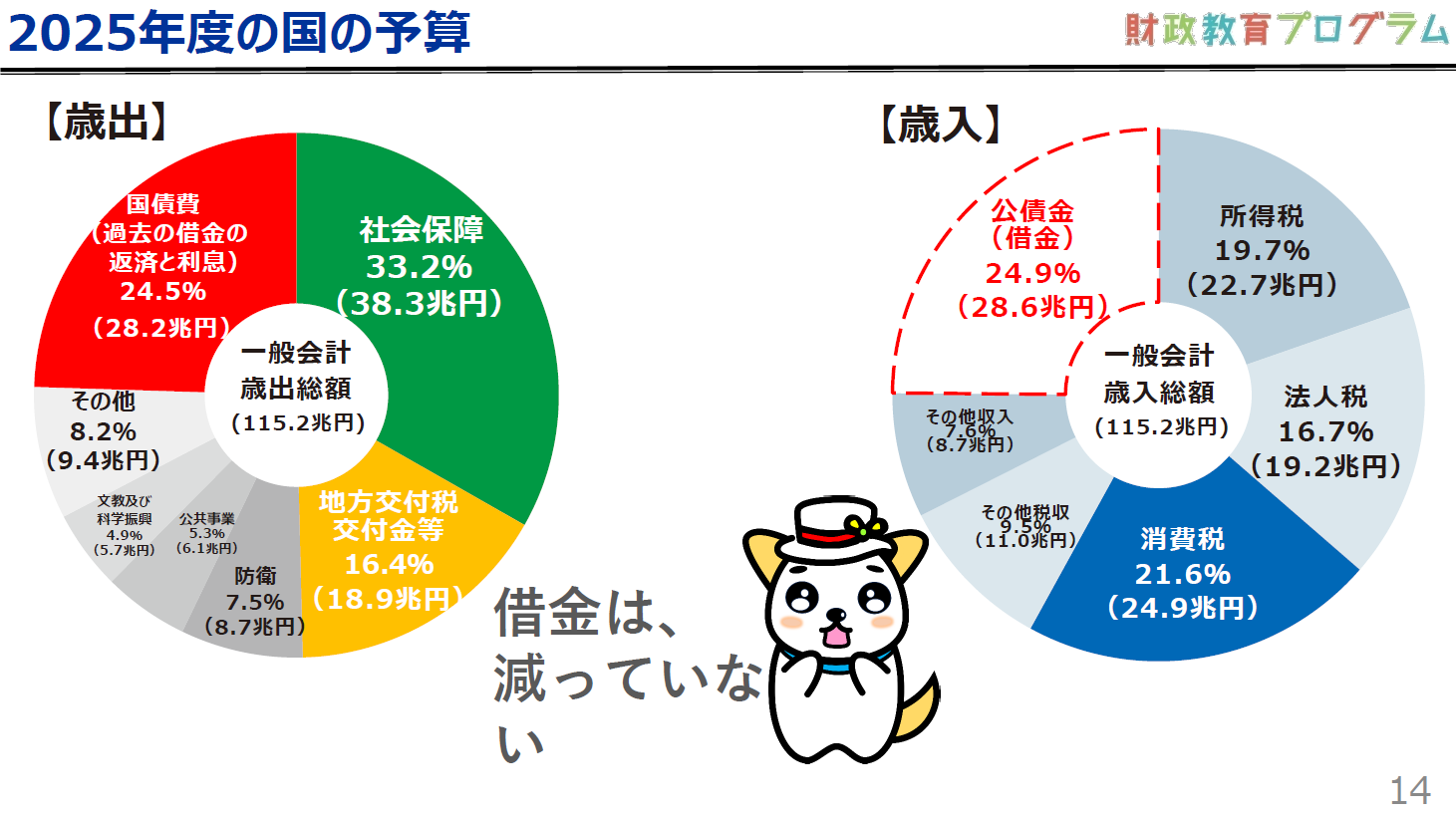

続いて、講義は国の「歳出(使うお金)」と「歳入(入ってくるお金)」の関係に移った。2025年度の歳出総額は約115.2兆円にのぼり、その中でも医療・年金・介護などの社会保障費が約1/3と大きな割合を占めている。さらに、国債の返済や利子の支払いといった過去の借金への対応も約1/4と、財政に重くのしかかっていることが示された。

一方で、収入である歳入の大部分は税金によってまかなわれているが、それだけでは十分とは言えず、新たな借金である国債の発行に頼らざるを得ない現状も取り上げられた。これは、将来の財政にとって深刻な課題であることが伝えられた。

こうした学びを経て、いよいよ授業は、児童たちが「財務大臣」として予算を考えるグループワークへと進んでいった。

グループワーク「財務大臣になって予算を作ろう!」

講義に続いて行われたのは、児童自身が財務大臣になりきって予算案を編成するグループワーク。「日本の財政が抱える課題を自分ごととして捉えてほしい」とのねらいのもと、各グループで話し合いながら“自分たちが考える理想の国家予算”を形にしていく。

まずは、グループワークの進め方について、財務局の担当者から簡単な説明が行われた。児童らはタブレット端末を活用し、Teamsで配布されたExcelの予算編成シミュレーションツールの操作を行う。このツールは、国の歳出を構成する主要な項目が並んでおり、それぞれの支出割合を10%増~100%減に変更し、予算総額を確認できるようになっている。

限られた予算の中で何を重視し、何を抑えるのか。また、日本が抱える借金をどのように捉えるのか。話し合いが始まると、活発なやり取りが飛び交った。「みんなが平等でくらしやすい世界」「日本国民全員が安心して暮らせる社会」「少子高齢化を解消する」「借金を少しずつなくして、財政が安定した社会をつくる」「歳入と歳出のバランスを取ろう」といったテーマを掲げ、限られた財源の中で優先順位をどうつけるかについて議論を重ねていた。

「子育て支援を手厚くしたら、少子高齢化の問題もよくなるんじゃない?」

「防衛費は、いま世界が不安定だから5%だけ増やしてみようか?」

「教育費はもっと大事。子育て世代を支えるためにも公立校を増やそう。」

「医療や年金は今のままでいいかな……でも公共事業はちょっと減らしてもいいかも?」

児童たちは、日頃耳にしている日本の社会情勢を踏まえながら、課題にしっかり向き合って、グループワークに取り組んでいる様子がうかがえた。

1億円の重さ体験。約10kgあり、ケースが1万個で1兆円となる。

グループワーク中には、講師から「1億円の重さはどれくらい?」「1兆円って、これ何個分だと思う?」という問いが投げかけられ、用意されたジェラルミンケース(実際の1億円と同じ重さ)を手に取る場面も。予算に使われる「兆」単位のお金のスケール感を、感覚的に理解する時間でもあった。

予算案の発表

グループワークの後半では、いよいよ挙手した3つの班による予算案の発表が行われた。限られたお金をどう使うか、そしてどうやって集めるか。それぞれのグループが話し合い、まとめた考えを発表していった。

「教育に力を入れたい」

「子育てをもっと支えたい」

「借金は無理のないペースで返していこう」

各班の発表からも、自分たちの暮らしや社会のニュースをもとに、今の日本や将来のことを一生懸命に考えた様子が伝わってきた。

ある班は、「教育を中心にお金を使いたい」という方針を立て、介護や防衛を5%減、教育費を5%増にしてバランスよく配分。法人税などの増収を見込みつつ、「無理なく借金を減らしていく」という考え方を示した。また別の班では、共働きの家庭が増えている今の社会に目を向け、「子育てをもっと応援したい」という理由から社会保障の子育て費用を5%増額することに。その分、介護費を5%減額するなど、現実的な工夫が見られた。他にも、科学技術研究の力に期待を寄せ、「今の投資が未来の借金返済につながる」という考えを出した班もあり、それぞれのグループが違った視点から予算を組み立てていた。

発表後には講師からのフィードバックがあり、授業の最後には「国のお金の使い方は、最終的には国民が決めるもの。18歳になったら選挙で自分の考えを持って選挙に行ってほしいです」と授業を終えた。

教員インタビュー

子どもたち自身が社会を考える

埼玉大学教育学部附属小学校 村知直人教諭

インタビューでは、埼玉大学教育学部附属小学校の村知直人教諭(社会科)に「財政教育プログラム」の取り組みについて伺いました。

——埼玉大学教育学部附属小学校では、ここ数年、財政教育プログラムを実施されています。最初に依頼した経緯を教えてください。

村知直人教諭(敬称略 以下、村知) もともとは前任の先生が始めた取組です。多くの公立学校では租税教室を導入していますが、本校ではそうした機会がなかったため、外部の方から税について学ぶ機会があると、子どもたちにとってよりよいのではないかという思いがあったようです。ちょうどそのタイミングで関東財務局の方からお声がけをいただいたことがきっかけとなり、実施が始まったと聞いています。

——財政教育プログラムを続けて実施している理由を教えてください。

村知 継続している理由としては、このプログラムが非常によくできていると感じているからです。単に「税を納めましょう」と教えるのではなく、「この国の未来をどうしていこうか」という視点で考えられる内容になっていて、またグループワーク形式の主体的な学びは魅力的だと感じています。

これは、本校の社会科の研究テーマでもある「よりよい社会をつくろうとする児童を育てる」という目標にも、しっかりとつながっていると感じており、非常に意義ある取組だと思っています。

知識から危機感まで、子どもたちの意識に届く授業

——財政教育プログラムにおける、具体的なねらいはどういうところに置いていますか。

村知 まずは、講義を通して税の仕組みや働きといった基本的な知識をしっかりと身につけてもらうことがひとつの目的です。ただ、それ以上に大切にしているのは、「より良い社会をつくっていこう」という主体的な態度を育てることです。

実際に、子どもたちがグループで話し合っている姿を見ていると、正解のないテーマに対して、ああでもない、こうでもない、と試行錯誤している姿が印象的です。このような経験こそが、将来主権者として投票に行ったり、納税の意味を理解したりする上での大切な土台になっていくのではないかと感じています。

——これまで実施してみて、どのような成果を感じていますか。

村知 振り返りシートなどを見ても、子どもたちにとって「財政について考える機会そのものが新鮮で貴重だった」という声が多くありました。やはり、日常の授業の中ではなかなか触れることのないテーマですので、強く印象に残ったのではないかと思います。

ありきたりかもしれませんが、「税金ってちゃんと納めなきゃいけないんだな」という基本的な理解を得られたという声も多かったですし、中には「このままでは日本の財政が大変になるかもしれない」というように、現実を見据えた“いい意味での危機感”を持った子もいました。「ちゃんと関心を持たないといけないんだ」と話す子もいて、このプログラムが子どもたちの意識にしっかり届いているのを感じています。

政治や社会に主体的にかかわる第一歩に

——財政教育プログラムのどのような点がおすすめですか。

村知 このプログラムは、政治の仕組みを「知る」だけでなく、子どもたち自身がそのあり方について「考える」ことができる、とてもよい機会だと思います。まだ選挙権を持っていない小学生にとっても、自分たちが生きる社会をどんなふうにしていきたいかを考える。それだけでも、政治や社会に主体的にかかわる第一歩になります。

たとえすぐに答えが出るテーマでなくても、未来の社会について「自分だったらどうするか」と考える経験を6年生の段階で持てるというのは、非常に貴重なことだと思います。

——近年、未来人の視点で考える「フューチャー・デザイン」という考え方が注目されており、財政教育プログラムにもその考え方が取り入れられています。

村知 たとえば今の6年生が社会を引っ張る世代になる40年後には、日本の人口も1億人を下回り、65歳以上の割合が4割近くなって、社会の姿が大きく変わっているはずです。そうした未来を見据えて、今のうちから「どんな社会を自分たちでつくっていくのか」を考える機会になるという点でも、このプログラムには大きな価値があると感じています。

——一方で、授業を進める上で、注意していることや気をつけている点はありますか。

村知 関東財務局の方が、プログラムをとても丁寧に設計してくださっているので、特別な工夫をしなくても無理なく実施できる内容になっていると感じています。ですから「ここが難しい」「これは準備が大変」というような負担はほとんどなく、どの学校でも取り入れやすいのではないでしょうか。事前の打ち合わせやメールのやりとりもスムーズで、その点もありがたいなと思っています。

——今後、さらにこんな工夫があればと感じる点があれば教えてください。

村知 現在、発表したグループにはフィードバックをいただいていますが、発表できなかった他のグループにも、何か一言でもコメントがあると、子どもたちの励みになると思います。ほんの短いメッセージでも、「聞いてもらえた」「見てもらえた」と感じられると、子どもたちのモチベーションも上がるので、今後さらに良くなるポイントかなと思います。

——最後に、財政教育の導入を検討している学校の先生方にメッセージをお願いします。

村知 日頃の授業では、知識を得たり理解を深めたりすることが中心になりますが、このプログラムでは子どもたちが自分の考えをもとに、社会とどう関わっていくかを主体的に考えることができます。それが将来、主権者として社会に参加する姿勢へとつながっていくはずです。とても実りある経験になりますので、ぜひ多くの学校で取り入れていただけたらと思います。

後編では、財務省関東財務局の講師の皆さんに「財政教育プログラム」の取り組みについて伺います。

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

関連記事

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望