共生するこころを育てる:「公平」ってどんなこと?(前編) 半田市立板山小学校パラリンピック授業リポート

国際パラリンピック委員会(IPC)が開発し、約40か国で活用されている教育プログラム「I'mPOSSIBLE(アイムポッシブル)」。パラスポーツを題材に、パラリンピックの価値や、インクルーシブな世界づくりに必要な理念を理解できるよう、日本パラリンピック委員会(JPC)が日本版を開発し、教育現場への普及活動を行っている。

日本パラリンピック委員会は、2025年3月に『I'mPOSSIBLE』日本版(以下、「I'm POSSIBLE」とします)のアニメーション教材第二弾「公平について考えてみよう!」を発表した。2025年7月4日、愛知県半田市立板山小学校で、この教材の小学生版を使い、「『公平』ってどんなこと?」と一人ひとりが考え、話し合い、多様性に寛容な「共生社会」について考えを深める授業が展開された。

授業概要

学年・教科:小学校6年生・特別の教科 道徳

単元名:「公平」について考えてみよう!

目標:車いすを使う仲間と一緒に、みんなで「公平」にドッジボールを楽しむためのルールの工夫を考える。困りごとを抱える人がいたら、その解決に向け、みんなで考えたり工夫したりすることが当たり前であることを理解する。

授業者:鈴木利一郎教諭

使用教具:大型ディスプレイ、タイマー、小型ホワイトボード

「公平」ってどんなこと?

6年1組担任の鈴木利一郎先生は「道徳は『こころを耕す時間』。こころをフカフカにしてほしいと思います」と、道徳教育の意義を子どもたちに呼び掛けた。

授業展開は「I'm POSSIBLE」の指導案を参考に、鈴木先生がアレンジ。

最初に、鈴木先生は「“公平”とはどんなこと?」と子どもたちに問い、「頭に思い浮かぶものを30秒で書こう」と呼び掛けた。

「みんな平等」

「みんな同じ」

「その人に合ったことができること」

などの意見が出た。

相手のためにどうしたらいいのかを考える

次に、鈴木先生は公共交通機関で「困っている人」の画像を映し、「こんなときは、相手のためにどうしたらいい?」と問いかけ、隣の人と話し合い、考えるよう促した。

1枚目は、バスで優先席に他の人が座っていて座れない高齢者の画像。

「どいてあげる。」

「分からない。」

「体の不自由な人を優先する。」

といった意見が出た。

2枚目は、電車に乗ろうとして介助がなく困っていそうな車いすの人の画像。

「車いすを押してあげる。」

「駅員さんを呼ぶ。」

「触られるのは嫌かもしれないから、何もしない。」

といった意見が出た。

ここで鈴木先生から、「色々な意見がありました。自分たちが考えた『相手のためにどうする』が、本当に相手のためになっているのかどうか。本当は分からないときもあると思います。」と、問いかけが行われた。

アニメーション教材を視聴

ここで、3つの場面に分かれたアニメーション教材のうち、最初のシーンを視聴した。

【あらすじ】

車いすの女の子「めいちゃん」が、体育の授業でドッジボールをするストーリー。先生から「みんなで、一緒に楽しめるようにしよう」という今日のめあてが示される。

「車いすでドッジボールは危ないから」という同級生の気遣いで、時計係になるめいちゃん。でもめいちゃんは、本心では一緒にドッジボールをしたかった。そこで時間を戻し、「めいちゃんはどうしたい?」と本人に聞き、めいちゃんがドッジボールを一緒にできる方法を、みんなで考える…。

「車いすで動いたり向きを変えるときは両手を使うから、ボールをキャッチするときはもっと手がほしいと思うんだって」と、実際にどんな困りごとがあるのかも簡単に説明された。

車いすを使う仲間と一緒に楽しむための工夫を考えよう。

視聴後、鈴木先生は「車いすを使う仲間と一緒に楽しむために、どんな工夫ができるだろう?」と問いかけた。

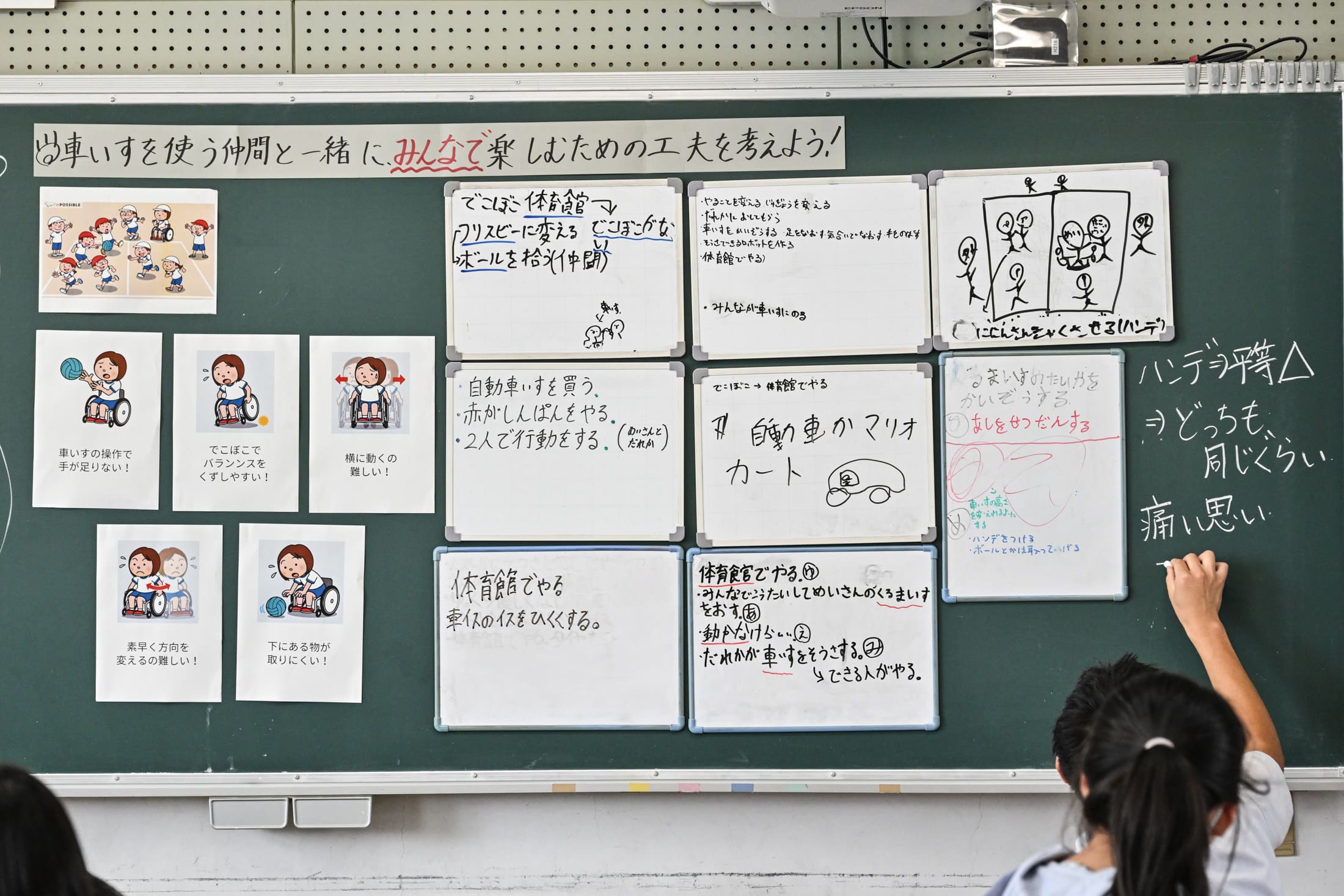

教材のヒントカードを黒板に貼り、車いすを使っていると難しいこと、苦手なことを整理した。

- (車いすの操作に手を使うので)手が足りない。

- (地面の)デコボコでバランスを崩しやすい。

- 横に動くのが難しい。

- 素早く方向を変えるのが難しい。

- 下にあるものが取りにくい。

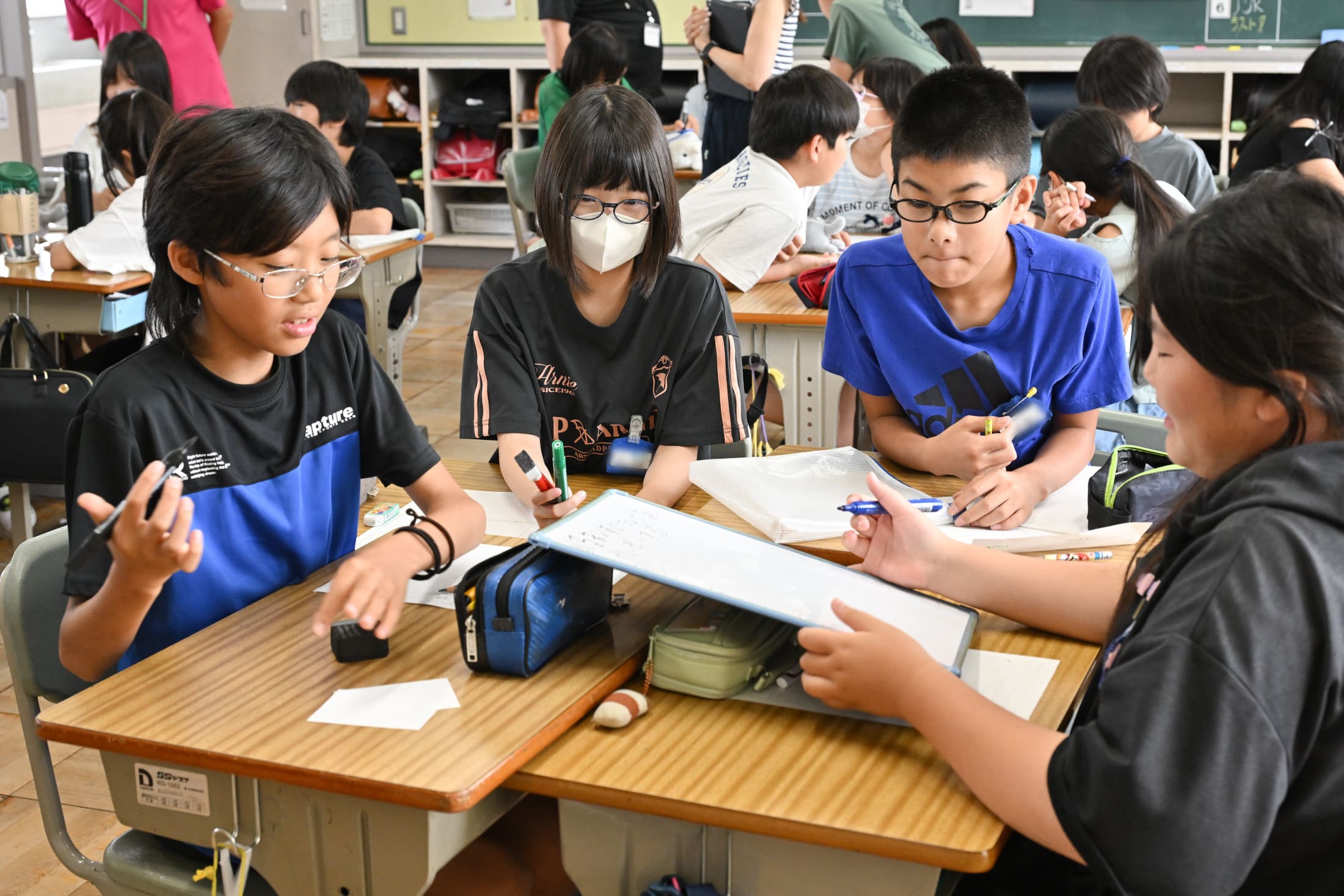

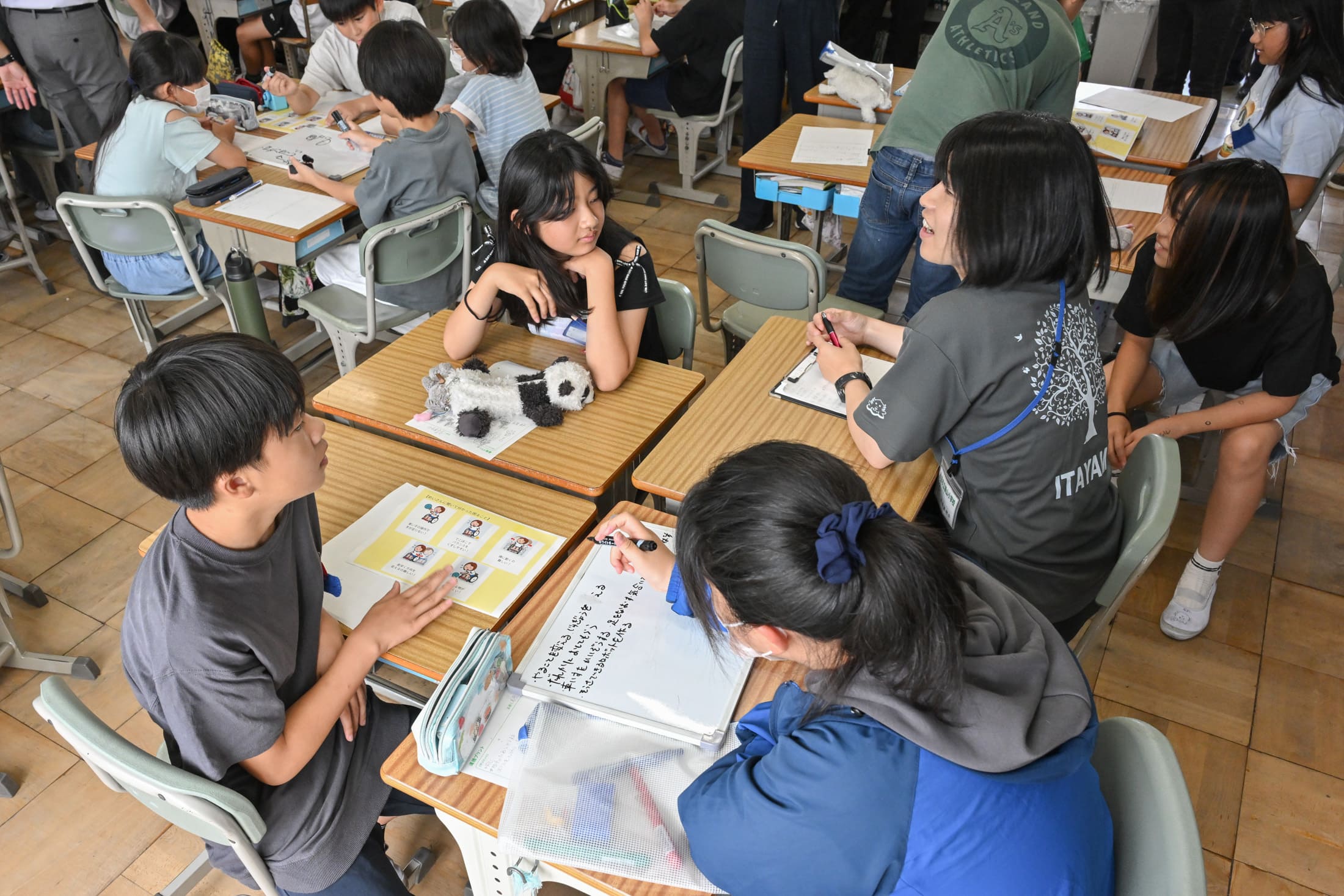

これらの課題を踏まえて工夫することが大切になる。最初の3分間は個人で考え、次にその考えをもち寄って、4人ずつグループになり7分間ディスカッションを行った。

鈴木先生は「グループで共有し、とっておきの工夫を考えよう!」と、呼び掛けた。

考えがまとまったグループから、その工夫をホワイトボードに記入し、順番に発表を行った。以下のようなアイデアが出た。

- ボールをフリスビーに変える。

- ボールを仲間が拾ってあげる。

- 地面にデコボコがあるなら体育館でやる。

- 電動車いすを買う。

- (めいちゃんと誰かが)2人で行動する。

- 車いすの人以外は二人三脚にしてハンデをつける。

- 車いすのタイヤを改造する。

- みんなで交代してめいちゃんの車いすを押す。

- 誰かが車いすを操作する。

- 車いすをロボットが操作する。

- みんなが車いすに乗る。

本時では視聴しなかったが、アニメーション教材の2シーン目では、工夫した結果、「めいちゃん」のいるチームが有利になってしまい、さらにルールを工夫する必要があることが提示される。

鈴木先生は、「めいちゃんにとって、みんなが色々と工夫を考えてくれることは嬉しいことです。ここには、めいちゃんが楽しめるように考えられた工夫がたくさん挙がりました。でも、周りのみんなが楽しめなさそうなものもあります。そうなると、公平とは、自分たちが犠牲になればよいのでしょうか。」と、逆の立場から考えることも呼び掛けた。

そして机を戻し、最後の5分は、今日の授業で、自分がこれから大事にしたいこと、気づいたことを、ワークシートに記入し、授業は終了した。

児童インタビュー

1人目

―今日の授業の感想を教えてください。

日常でも困っている人を見かけたら、迷惑にならない限り、助けてあげたいと思いました。

―みんなで考えた工夫については、どうですか。

地面にデコボコがあるなら、体育館でやればいいと思いました。ロボットが車いすを操作するのは、思い浮かばなかったので、すごいなと思いました。

2人目

―今日の授業の感想を教えてください。

やっぱり公平は、簡単そうで難しいと思います。私も、他人のことを考えて行動したいと思いました。

―みんなで考えた工夫については、どうですか。

ボールをフリスビーにしたら、もっと楽しめると考えました。二人三脚は、危なくないかなあと思いました。車いすはうまく動けないことも多いから、分かり合えて助け合える仲間がいればいいと思いました。

後編では、担任の鈴木先生、校長の杉江先生に、授業のねらいや工夫した点について伺う。

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望