日本の未来を考える力を育てる(後編) 未来からの視点(FD)も取り入れ、意見をすり合わせる

前編では、埼玉大学教育学部附属小学校で2025年6月23日に行われた財務省関東財務局による特別授業「財政教育プログラム」をリポートした。後編では、講師を務めた財務省関東財務局の職員に当日の授業の所感や授業への工夫を、また、財務省大臣官房地方課の担当者に「財政教育プログラム」を始めた経緯やねらいなどを伺った。

講師インタビュー

出前授業を終えて

自らの将来を見据えた長期的な視点

——今日の授業を終えて、子どもたちの発表や理解度、反応について、どのように感じましたか。

「全体幸福」や「持続可能」といったキーワードが挙げられ、バランス感覚を大切にしている印象を受けました。たとえば、社会保障費が大きな割合を占めていることに気づきつつも、それを極端に減らすのではなく、「どうにかやりくりできないか」と工夫しながら考える様子が伝わってきました。予算配分の増減も、全体的に5%程度の変更が多く、極端なものはあまり見られませんでしたね。他の学校では、年金や介護費を大幅に削減し、他の分野に大きく充てるような案が提示されることもありますが、今回は「現実的な予算案」を意識しているように感じました。

また年金については、「もっと若いうちから支給した方がよいのではないか」といった意見や、「49歳と50歳ではどちらがよいか」といった具体的な意見交換も見られました。こうした発想は、自分たちが将来高齢者になる姿を想像しながら考えていたからこそ生まれたものであり、非常に興味深いものでした。

多くの子どもたちは、どうしても“今”の自分たちの立場から教育費を優先し、高齢者向けの介護費や医療費を削ろうとする傾向があります。しかし今回は、自らの将来を見据えて長期的な視点で考える様子が見られ、その姿勢はとても貴重であり、素晴らしい視点だと感じました。

——グループワーク中の子どもたちの様子で気になったことはありますか。

「社会保障って何ですか?」という質問が多く寄せられた点が印象的でした。歳出のグラフでは最も大きな割合を占めているため、その中身について講義の中でも説明を行ったり、アドバイザーがグループワーク中に助言を行ったりしていますが、時間に限りがあることなどから、十分に理解を深めるのが難しい場合もあります。今回の授業では、社会保障以外にも、地方交付税や生活保護についても質問がありましたね。

また、日本の財政状況や国の借金について説明した際、「借金は悪いもの」「減らさなければならない」と言及したわけではありませんが、予算案のテーマに入れている班が予想より多くありました。私たちはできるだけ中立的に、事実に基づいた説明を心がけてはいますが、引き続き、数字をフラットに提示し、各項目について丁寧に説明したうえで、子どもたちが自らの価値観で多面的に考えられるような工夫が必要だと感じました。

話し合いを通じて、意見を集約しようとする姿勢

——埼玉大学教育学部附属小学校では、毎年、中学生向けの「財務大臣になって予算を作ろう!」のプログラムを行っているそうですが、小学生が実践したことで、難しさはありましたか。

小学生向けの「日本村の予算を作ろう!」は予算の数字をわかりやすくしていますが、中学生向けの教材と比べて、内容自体の難易度に大きな差があるわけではありません。今回は事前学習も行っていただいており、小学生であっても内容をしっかり理解し、意欲的に取り組んでくれていたと思います。

※出前授業では、下記の3つの「財政教育プログラム」を提供している。

| 主な対象 | タイトル | 内容・ねらい |

|---|---|---|

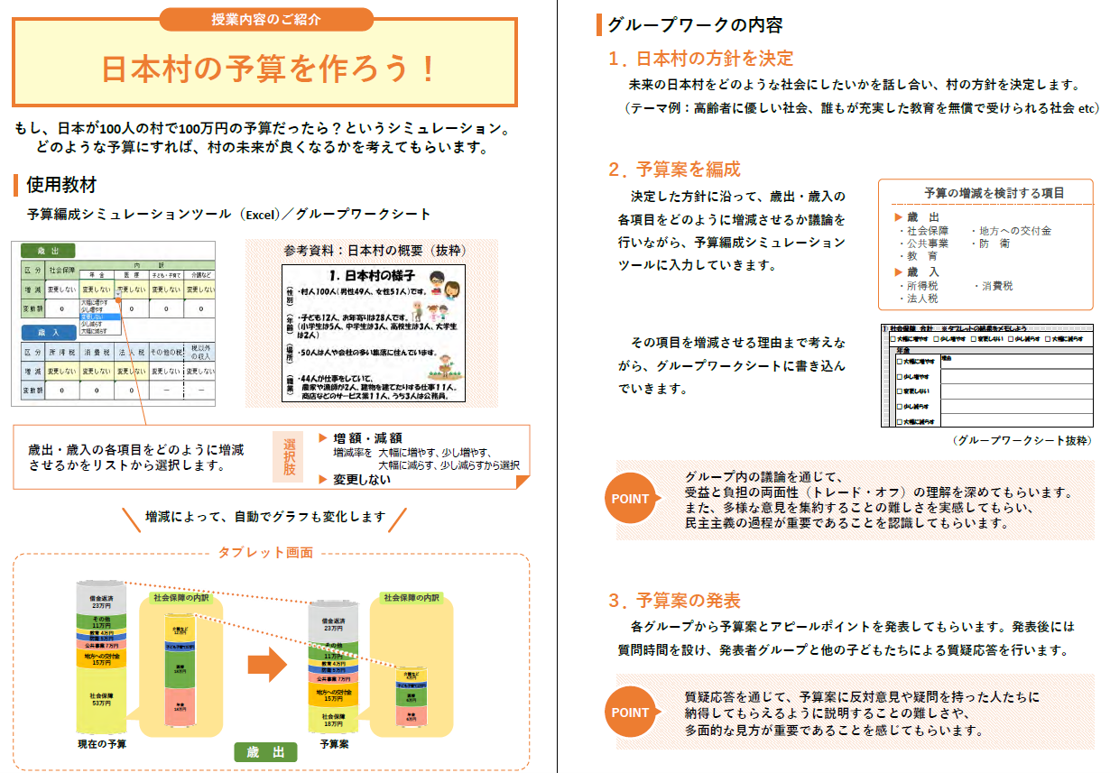

| 小学生 | 日本村の予算を作ろう! | 「日本が100人の村で、予算が100万円だったら?」というシミュレーションを通して、 どのような予算配分が未来の村を良くするかを考える。 |

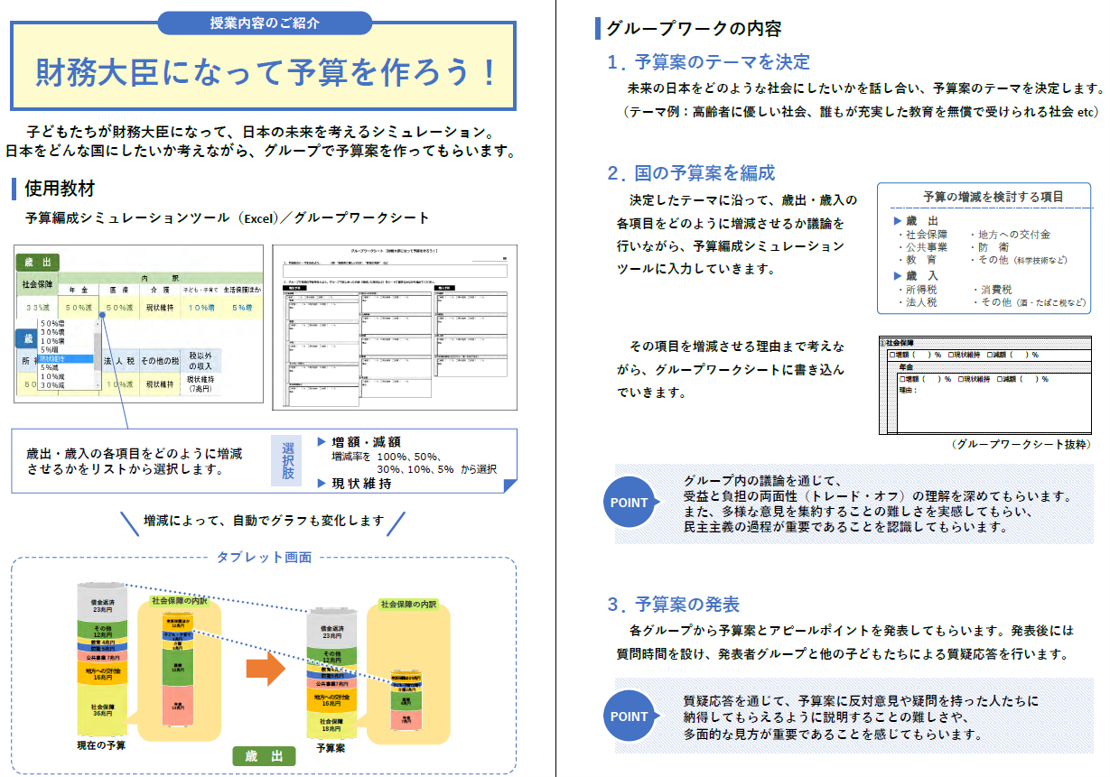

| 中学生・高校生 | 財務大臣になって予算を作ろう! | 財務大臣として、日本の未来を見据えた予算案を考えるシミュレーション。 「日本をどんな国にしたいか」を軸に、グループで議論しながら作成。 |

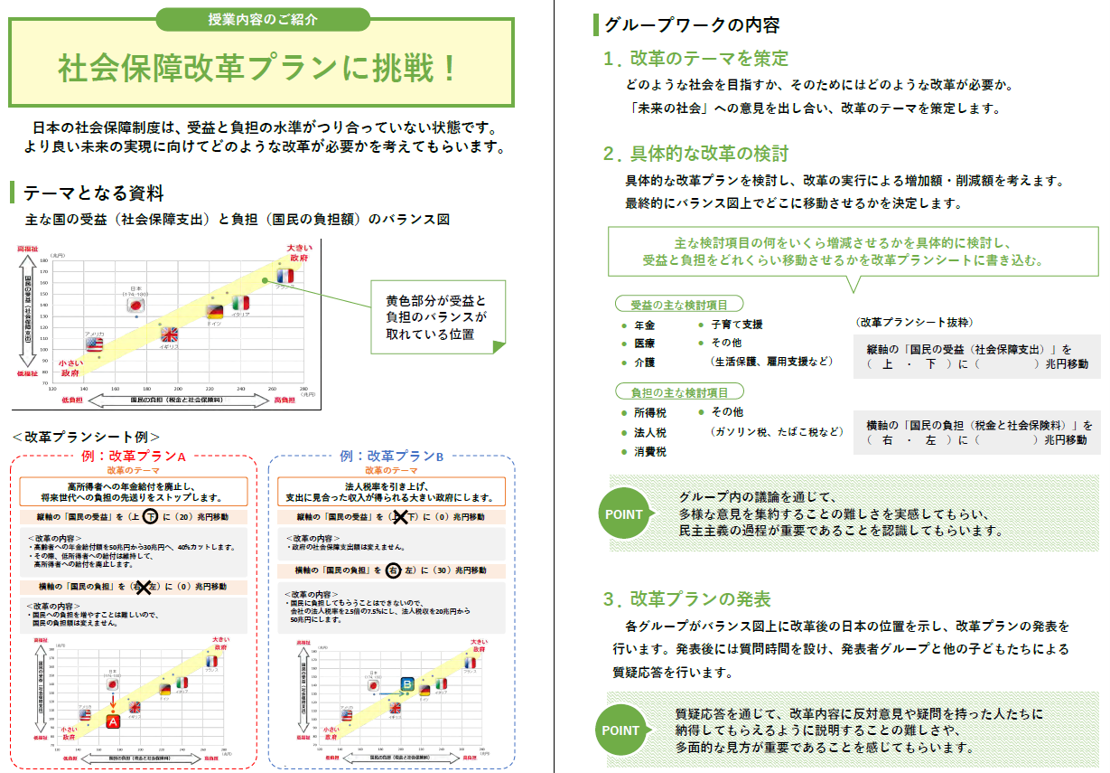

| 高校生 | 社会保障改革プランに挑戦! | 日本の社会保障制度の「受益と負担の不均衡」に注目し、より良い未来の実現に向けて どのような改革が必要かをグループで考察・提案する。 |

-

「日本村の予算を作ろう!」

-

「財務大臣になって予算を作ろう!」

-

「社会保障改革プランに挑戦!」

一方で、グループワークの中では、意見をすり合わせるのに時間がかかったり、理解が不十分な部分が見られたりする場面もありました。発表の時間までに意見をまとめきれなかったグループもありましたが、それでも話し合いを通じて意見を集約しようと努力する姿勢が印象的でした。似た意見の人同士でグループ編成する方法もありますが、さまざまな考えを一つにまとめることの難しさを体験することも、財政教育プログラムにおける重要なねらいのひとつであると感じています。

——授業を終えて、今後改善したいと感じた点はありますか。

今回は、3つのグループすべてが同じ方向性で発表を行ってくれましたが、異なる視点を持つグループが登場することで、より多様な考え方に触れることができたのではないかと感じました。今後は、事前にこちらで発表グループを選定するなどして、意見にバリエーションが出るよう工夫してもよいかもしれません。

過去に大学生向けに実施した際には、学生たちが「長年の経験や知識、高い専門性を有する高齢者が、健康で活躍できるよい社会を構築する」といった予算案を提示するなど、シミュレーションに深い考察を取り入れていました。中学生からは「労働環境や資産形成を促す制度などを改善し、年金は徐々に縮小して、状況に合わせた生活保護の見直しをする」という案が出たこともあります。そうした工夫を加えることで、議論がさらに活発になり、授業全体の盛り上がりにもつながるのではないかと感じています。

財務省担当者インタビュー

若年層・子育て世代へ届ける、新たなアプローチ

——財政教育プログラムの年間実施件数はどれくらいでしょうか。

2024年度は小学校123件、中学校118件、高校99件、大学・専門学校等56件実施しています。2015年の開始当初は、全国の国立大学附属学校において、研究授業という位置付けで実施していただきました。その後、研究授業を実施した教員の異動などにより、公立学校や私立学校にも徐々に広がっていきました。一度、コロナ禍で件数を減らしましたが、その後また件数は大きく伸び、今ではコロナ前を上回る件数となっています。

——財政教育プログラムはどのような背景や課題意識から始まったのでしょうか。

それまでの個別対応から、全国展開するプログラムに発展したきっかけは、全附連(全国国立大学附属学校連盟・全国国立大学附属学校PTA連合会)に連携いただいたことです。財務省では、日本の財政について、国民の一層の理解を得るために各財務(支)局及び財務事務所と連携し、情報発信に取り組んできましたが、かつては日頃から接点がある経済団体などに向けたものが多くありました。ただ、将来を担う10~20代や子育て世代にも、日本の財政問題について主体的に考えてもらうにはどうしたらいいかという問題意識があり、アクティブ・ラーニングを取り入れた学校向けの「財政教育プログラム」や子育て世代向け講座を始めました。

——財政教育プログラムの具体的なねらいを教えてください。

財政教育プログラムでは、ニュートラルな主権者教育の一環として、小・中・高校生に以下の興味・認識等をもってもらうことを目指しています。

- 日本の財政に興味をもってもらう。

- 社会問題を他人事ではなく、自ら考えなくてはならない問題だと感じてもらう。

- 受益と負担の両面性(トレード・オフ)を理解し多面的な見方が重要であると感じてもらう。

- 多様な意見を集約するには、民主主義的過程が重要であると認識してもらう。

私たちは、「財政」という言葉は知っていても、自分とは関係のないことと思ってしまいがちな子どもたちに関心を持ってもらい、自分にかかわることだと感じてもらうことが大切だと考えています。さらにグループでの議論などを通じて多様な見方、意見に触れてもらい、それを調整することの難しさ、大切さを認識してほしいとも考えています。そして、このプログラムでは講師役の職員が一方的に知識を与えるのではなく、グループ学習、議論などを通じて、子どもたち自身に考えてもらうことを重視しています。

財政教育プログラムの一番のねらいは、「財政」を入口にみんなで議論し、民主主義的に資源配分を決めるプロセスを通じて、子どもたちに社会問題への関心を高め、自分事として捉えてもらうことなので、いかに興味を持って楽しんでもらうかを重視しています。

主体的・対話的で深い学びを促すアクティブ・ラーニングの導入

——プログラムの内容構成や授業の進め方について教えてください。

基本的な授業の構成としては、①財務局職員の講義(30分)、②グループワーク(30分)、③発表(25分)、④まとめ(5分)の4部構成で、90分~120分程度の授業を実施することが多いですが、学校側の要請に応じて柔軟に対応しています。また、子どもたちの理解を深めるため、可能な範囲で先生方による事前学習の実施をお願いしています。

——財政教育プログラムの特徴を教えてください。

「財政教育プログラム」の特徴は以下のとおりです。

| 取組 | 内容 |

|---|---|

| アクティブ・ラーニングの導入 | 「日本の将来」をテーマとしたグループワークを実施。自身の思い描く未来像やその実現に向けた課題など、 子どもたちが主体的に意見を出し合い、対話することで深い学びを促します。 |

| 外部人材(財務省・財務局職員)との交流 | 講師役に加え、グループワークの補助を務めるアドバイザーも派遣。 質問に答えるだけでなく、子どもたちに疑問を投げかけて意見を引き出すなど、活発な議論の手助けを行います。 |

| ICT機器の活用 | ICT機器を積極的に活用し、子どもたちの興味関心を喚起します。たとえば、予算編成シミュレーションツールでは、 各予算項目を増減させるとグラフが即座に変化し、視覚的に楽しみながら予算編成を体感できます。 |

| 学校と財務省の協働 | 授業内容のカスタマイズを行っています。実施に際しては、職員が先生方と綿密に連携し、 指導案作成・事前学習・振り返りなど、授業全体を通じて生徒の学習状況に合わせた工夫を施します。 |

——アクティブ・ラーニングを導入したねらいを教えてください。

財政教育プログラムが始まった2015年当初から日本の将来を考えることをテーマとしたグループワークを取り入れています。自身の描く未来やその実現に向けた課題等、子どもたちが意見を出し合うことで、主体的・対話的で深い学びを促すことをねらいとしています。

一方的に情報を発信するのではなく、私たちが素材を提供して一緒に考えてもらう、双方向型の情報発信が大事なのではないかという考えもありました。ちょうど、財政教育プログラムを開始した2015年頃は、文部科学省から、新しい学習指導要領において、これまで重視されてきた「知識の獲得」から、「その知識を使って、『何ができるようになるか』を明確化した授業」を行うこと、さらにこれまでの「座学中心の授業」から、いわゆる「アクティブ・ラーニング」を取り入れた授業への転換の方針が打ち出された頃でしたが、財政教育プログラムは、まさにこの新学習指導要領で求める「主体的・対話的で深い学び」にも合致する授業であると考えています。

——財政教育プログラムに未来人の視点で考える「フューチャー・デザイン(FD)」の考え方も取り入れていると伺いました。具体的なねらいや、どのような効果を期待しているのか教えてください。

具体的にFDは、未来を想像し、そこに生きる人たちの立場になってみることで、持続可能性を思考・検討・議論するという手法です。例えば、盛岡財務事務所では、2021年から、連携先の岩手県矢巾町がまちづくりに活用しているFDの考え方を「財政教育プログラム」に取り入れて、授業を実施しています。

やはり、民主主義のひとつの弱点として、いま生きている人が今の資源だけでなく、将来生きる人の資源を借りてきて分配ができるという問題があると思います。選挙権を持つ今の世代が、選挙権を持たない将来世代の負担を決めてしまっているということです。財務省としては、未来を見据えた資源分配などについて、是非学校で議論を深めていただきたいと思っています。

財政教育の普及に向けて

——財政教育プログラムにおいて、発表方法や授業の進め方にバリエーションはありますか。

宮城教育大学附属中学校の授業では、先生から、グループワークの全ての班に発言をしてもらいたいというご要望がありました。通常、時間的に全ての班が発表するのは難しいのですが、発表できた方が満足度が高くなる傾向があります。そこで、その代わりとして、先生の発案で、全体に向けた発表の前に、隣同士の班で、財務大臣役、記者役に分かれて、それぞれディベート形式で相互に質問と回答を行うというスタイルで行いました。

このほか、他の生徒の意見を踏まえて更に自分の考えを深めていく授業構成にしたいとの要望を受け、グループワークを分割し、講義→GW①→発表→GW②→講評 の構成にアレンジした例(福岡教育大学附属福岡小学校)があります。このように、学校の先生方の要望に応じて、柔軟にカスタマイズできるのも、このプログラムの強みの一つです。

授業実施後には、講師を担った職員からよくできた点や反省すべき点をフィードバックして、次の授業に活かすことができるようにしています。現場の先生の目線はとても大事で、その後の「財政教育プログラム」に大きく役立っています。

——財政教育プログラムの今後の展望を聞かせてください。

財政教育プログラムの実施件数は年間300件ほどであり、まだまだ認知不足が否めません。そこで、歴史が長く、年間3万件超実施されている租税教室(研修を受けた税理士などが講師を務める)と連携することで、財政教育プログラムの認知度向上につなげていきたいと考えています。実際に、北海道や沖縄など一部の地域では、租税教室との連携を通じて、財政教育プログラムがかなり浸透してきています。高等学校の「公共」で、財政教育と租税教育の両方の内容を盛り込んだ授業も実施されています。

他方、財務省・財務局職員が講師・アドバイザーを担当するという特性上、人的リソースには限りがあるので、どうしたらよいかという点が大きな課題となります。現在は、北海道教育大学や大阪教育大学など各地の大学と連携し、教員を志す学生に向けて財政教育プログラムを実施するなど、財政教育の担い手拡大に向けた取組も進めています。このほか、学校の先生方がご自身で取り組んでいただけるように先生方へのアプローチを行うようなケースもあります。このように、担い手の拡大をどのように図っていくかも考えていく必要があると感じています。

——ありがとうございました。

記者の目

授業を通して印象に残ったのは、児童たちが日頃のニュースや家庭での会話など、身のまわりの社会の出来事をもとに、自分たちなりの視点で予算配分のあり方を考えていた姿である。教育や子育て、防衛や借金の返済など、現実に即したテーマに向き合いながら、どのグループも未来に向けた、現実的かつ前向きなアイデアを出し合っていた。中学生向けに設計されたプログラムではあったが、小学生であっても社会の仕組みに主体的に関わろうとする力があることを感じた。このような学びの場を通して、自分たちの選択が社会をつくっていくという実感が、少しずつ育まれているように思う。

参考資料

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

関連記事

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望