デジタル学習基盤で子供たちの考えが、深まり、広がる New Education Expo 2025 リポート vol.5

毎年New Education Expoの目玉の一つとなっている公開授業が、今年は豪華に2本立てで行われた。東京学芸大学附属竹早小学校の幸阪創平先生による4年生「特別の教科 道徳」の授業と、筑波大学附属小学校の田中英海先生による5年生「算数」の授業だ。どちらの授業でも、子供たちの考えを広げ、深めるのに、デジタルスクールノートが役立っていた。

デジタル学習基盤を活用した教科の本質に迫る学び(4年道徳、5年算数)

【授業者】

東京学芸大学附属竹早小学校 幸阪 創平氏

筑波大学附属小学校 田中 英海氏

東京学芸大学附属竹早小学校4年 道徳授業

「権利」と「義務」について、身近な場面から考える

1つ目の道徳の公開授業は、「権利と義務」をテーマに、まず「言葉の定義」から丁寧に始まった。

「権利とは、何かを自由に行ったり、誰かに何かをするよう求めたりできること。義務とは、しなければならないことや、してはならないことです」

幸阪創平先生は、そう板書しながら、子供たちに語りかけた。

「権利と義務」についてより具体的に考えるために、幸阪先生は問題を出した。

「図書館で本を借りるのは権利ですか? 借りた本を返すのは義務ですか?」

子供たちの中から、「借りるのは自由だから、権利」「返すのは当然のことだから、義務」との声が上がる。

幸阪先生は更に問いかける。「みんなの身の回りには、どんな権利や義務がある?」

ある子供が、「勉強は義務だと思う。だって義務教育って言葉があるし」と発言したのをきっかけに、子供たちは次々と自分の考えを口にし始めた。

「勉強していない子もいるから、義務ではなく権利だと思う。」

「いやいや、勉強はしなきゃいけない。だから義務だよ。」

様々な意見が出てくるのを見て、幸阪先生は「人によって捉え方が違うこともあるようだね。じゃあ、権利を主張するとき、何を大切にしたらいいだろう?」と問いかけた。

「肩車」をめぐる対立

双方の立場になって理解を深める

ここで、本時の題材文(東京書籍「新編 新しい道徳」5年「遊園地のできことから」 )が提示された。

遊園地のキャラクターショーで起きた出来事。ステージが見えないと悲しむ小さい息子のために、肩車をした父親。だがそのせいで後ろの女の子の視界が塞がれ、係員が注意する。

係員「肩車はおやめください。」

父親「でもうちの子がよく見えないんですよ。」

係員「危ないし、後ろのお客様の迷惑になりますので。」

渋々肩車をやめた父親だったが、男の子は泣き出してしまう。「わたしたちだって客なんだけど」と、父親は不満げな表情を浮かべるところで、教材は終わる。

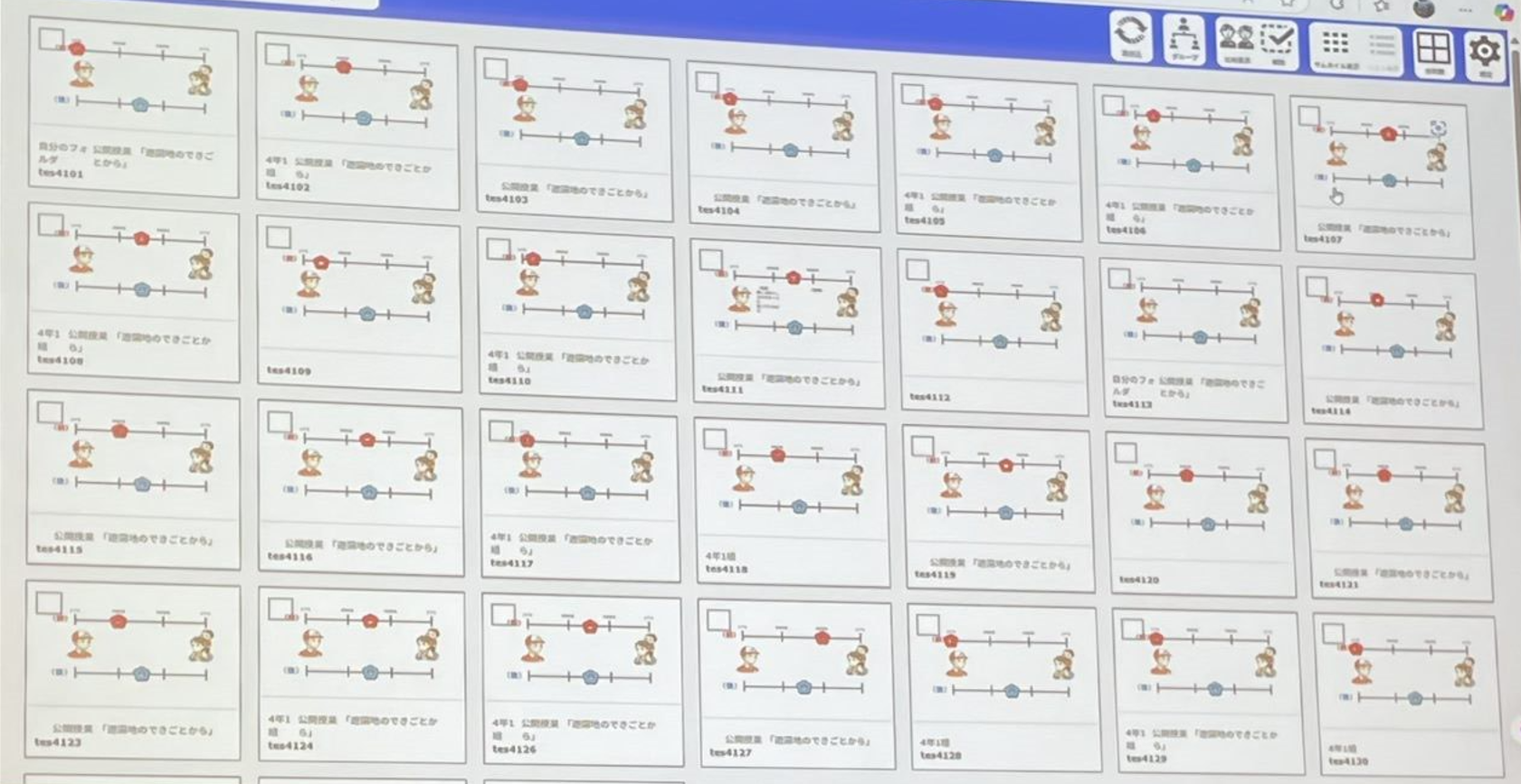

「どっちの立場に共感する?」と幸阪先生は問いかけ、デジタルスクールノートのワークシートを開かせた。係員(左)と父親(右)、どちらに共感するか、軸上のおはじきのアイコンをドラッグして自分の考えを表明する。

幸阪先生が端末の画面を一覧表示したため、誰がどんな考えを持っているかが、一目でわかる。父親に共感する子もいれば、係員の対応を支持する子もいるようだ。幸阪先生は一覧画面で全員の意見を把握し、異なる意見を持つ子供を指名して発言させた。

「父親は自分の子のことしか考えていない。」

「係員は周囲の安全を守る義務があるんだよ。」

「小さい子供にも、ショーを見る権利があるでしょ?」

権利と義務というキーワードを使いながら、議論が活発化していった。

立場を入れ替え、ロールプレイ。

演じてみると、見え方が変わる

授業は「ロールプレイ」に移った。まずは幸阪先生が係員役を務め、子供が父親役になって、即興の会話劇を繰り広げた。

先生「肩車はおやめください。」

児童「でもうちの子が見えないんですよ。」

先生「周りの方の迷惑になりますので。」

児童「肩車禁止なんて、どこにも書いてないですよね?」

続いて、子供同士がペアになってロールプレイを行った。

一人ひとりが係員・父親になりきって、大きな声でお互いの主張を戦わせる。その様子を見守っていた幸阪先生は、新たにこう指示した。

「では、今度は立場を逆にしてみよう!」

一瞬戸惑った子供たちだったが、すぐに気持ちを入れ替えて、今度は逆の立場から意見を述べ始めた。双方の立場を演じることで、考えが揺らぎ、視野が広がっていった。

東京学芸大学附属竹早小学校 幸阪 創平氏

「考え方は変わったかな? デジタルスクールノートに書いてみよう」と幸阪先生は指示。するとロールプレイ前と比べて真逆に変わった子供もいれば、「どちらが正しいとも悪いとも言えない」というスタンスに変わった子供も出てきた。

「最初は係員寄りだったけど、今は父親の気持ちもわかる。」

「父親だけが悪いとは思えない。」

「そもそも客席の設計に問題がある。小さい子でも見られるような客席にすべき。」

それぞれの変化が、言葉としてあふれ出していった。

「どうすればよかった?」を考え、自分の言動を見直す

自分の思いを主張しつつ、他者の立場にも心を寄せる

授業の最後に、先生は問いかけた。「ショーに来た誰もが気持ちよく見られるために、どんなことを大切にしたらいい?」

子供たちは、端末に自分の考えを書き込んでいった。

「お互いもっと工夫して歩み寄ったらいいのに。」

「みんなが楽しく見られるように公平にすべき。」

他者を尊重しながら、自分の権利もしっかり伝える。そんな姿勢が育まれたようだ。そんな子供たちの意見にうなずきながら、幸阪先生が「これからどうすればいいかな?」と問いかけると、こんな答えが返ってきた。

「まず自分の意見を言って、相手の意見も聞いて、双方を組み合わせたいと思う。」

「大事なのは、相手の話をしっかり聞くこと。」

今日学んだことを、これからの自分の振る舞いに、しっかりと反映していく。道徳の授業では、学びによって個々の言動や価値観が「変容」することが重要であるが、幸阪先生の授業は、まさにそうなっていた。

特に、立場を入れ替えてのロールプレイが効果的で、父親になりきって熱弁をふるっていた子供が、今度は係員役を振られて最初は言葉に詰まっていたものの、すぐに係員になりきって、係員としての立場から主張していたのが興味深かった。

筑波大学附属小学校5年 算数授業

前時までの学びを振り返り、見方・考え方を再確認する

2つ目の算数の公開授業では、子供たちがICTの力を借りて個別と協働を往復しながら、考えを深めていた。

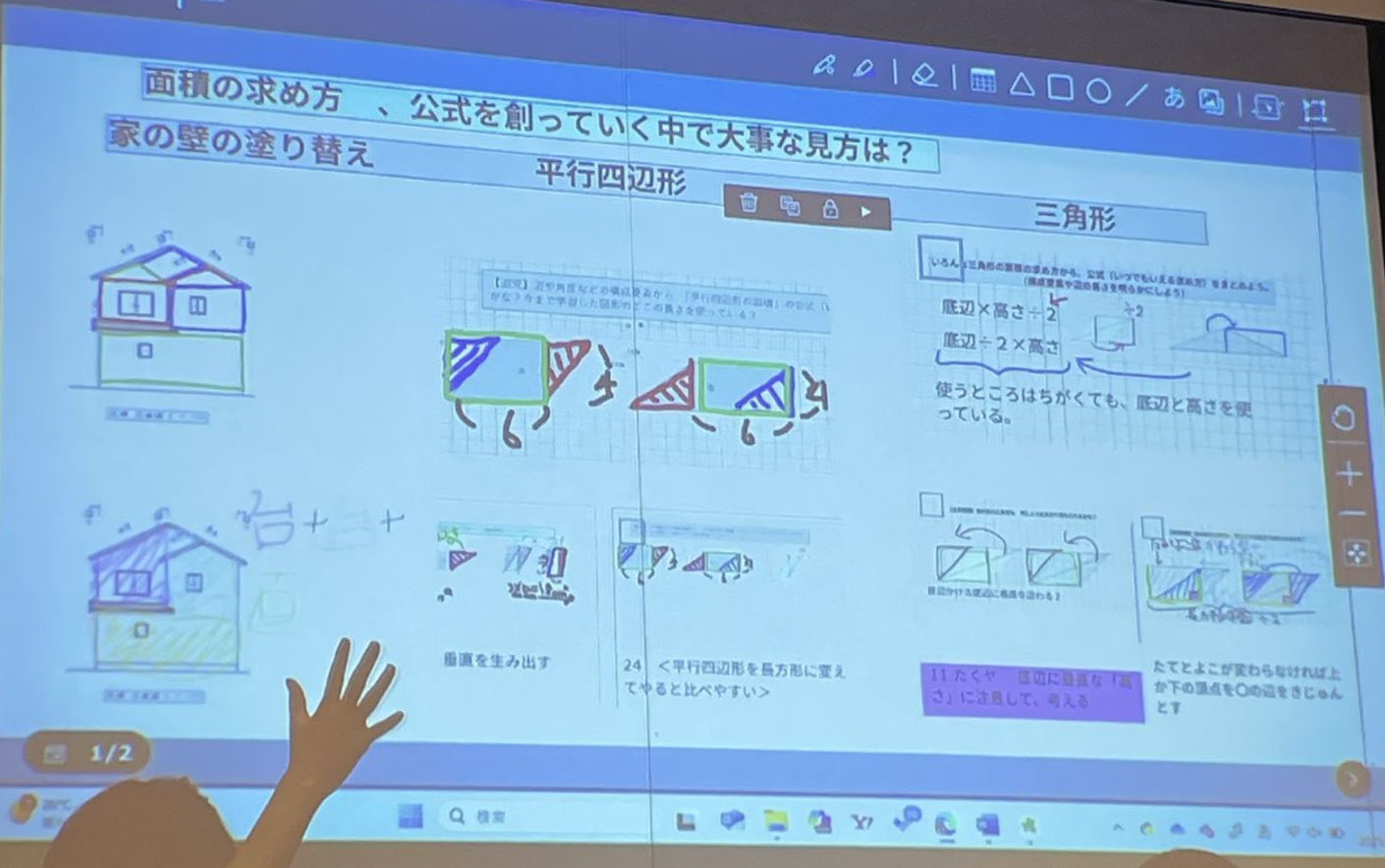

授業の冒頭、田中英海先生は前時の学びを丁寧に振り返ることから始めた。複雑な形の家の壁の面積を求めるにはどうすればいいか――。その学習を思い出した子供たちから、「三角形や長方形などに分けて考えた!」と声があがる。

ここで、前時で習った「平行四辺形の面積の求め方」も確認したが、公式を暗唱させて終わりにしたりはしない。田中先生はこう問いかけた。

「公式を作る時に大切にした見方・考え方は何だった?」

すると、子供たちから深い回答が次々と返ってきた。

「すでに習った図形に変形させて、考える。」

「垂直や平行を探して、長さを使う。」

「合同な形を探す。」

「辺や角など、図形の構成要素に注目する。」

「他の形で試してみて、合ってるか確認する。」

口々に語られる言葉から、算数の学びにおける大切な考え方がしっかり身についていることが伝わってきた。

台形の面積の求め方をどう考えるか

端末を使いながら自力・協働解決

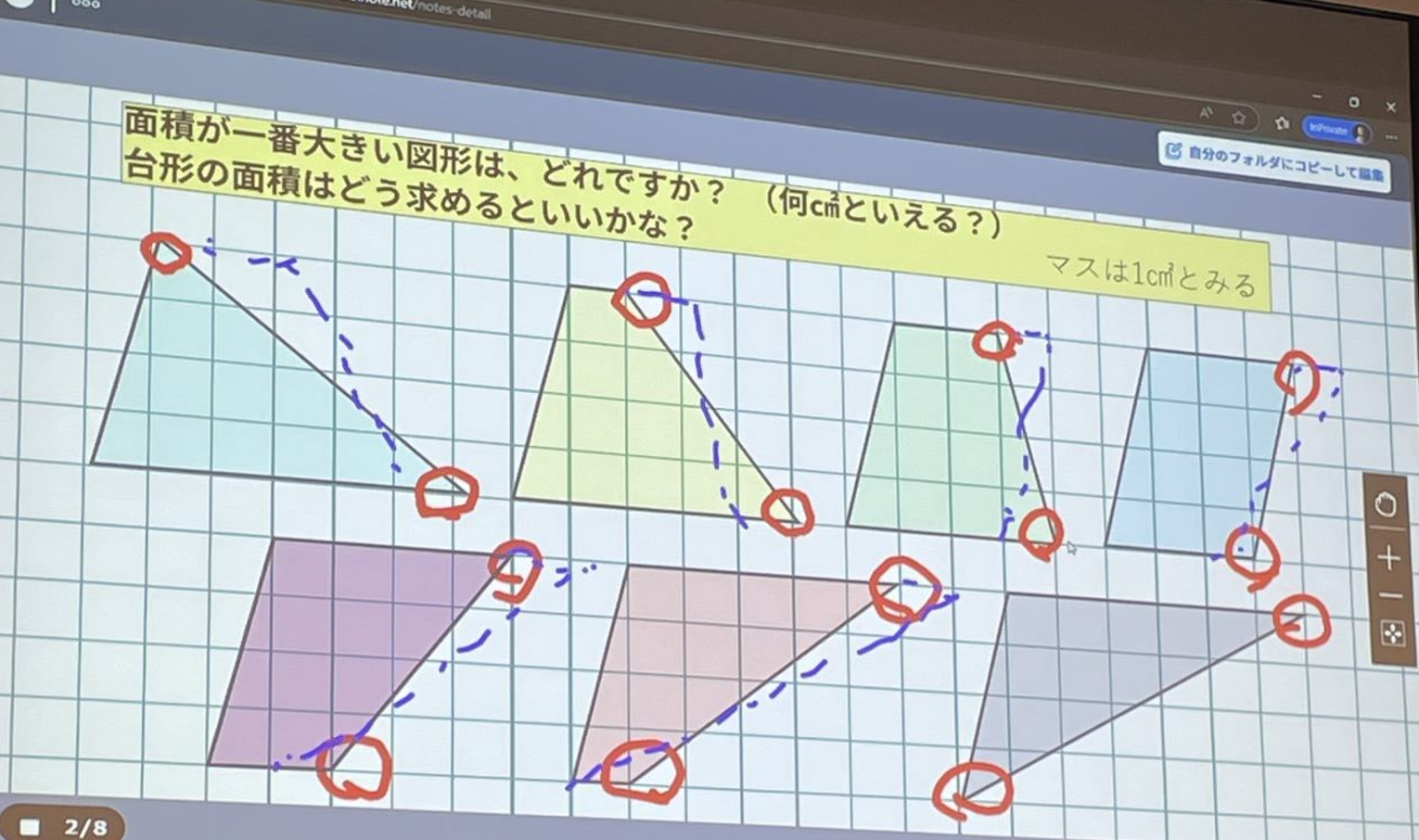

ここで今日の課題が提示された。壇上のスクリーンにアニメーションが映し出される。三角形が台形に、さらに平行四辺形に変化し、また三角形に戻っていく。図形が変形するたびに、子供たちからは「台形だ!」「今度は平行四辺形!」と、歓声にも似た反応が湧き起こる。

「この中で一番面積が大きいのはどれだろう?」と田中先生が問いかけると、「三角形と台形とでは、角の数も違うし、見た感じ台形の方が大きいと思う」との声が上がり、何人かはうんうんとうなずく。しかし、「どれも同じ面積じゃない?」とつぶやきもこぼれてきた。

すかさず田中先生は、「なんでそう思うの?」と問いかける。

「だって、上辺が伸びた時、底辺は縮んでいる。高さはどれも同じだから、面積も同じじゃないかな。」

それを聞いて、他の子供たちはうーんと考え込む。意見が割れる中で、授業が本格的に動き出した。

今日の課題を解決するために、ポイントとなるのが台形だ。この子供たちはまだ、台形の面積の求め方や公式を習っていない。

「台形の面積の求め方を考えてみよう。」

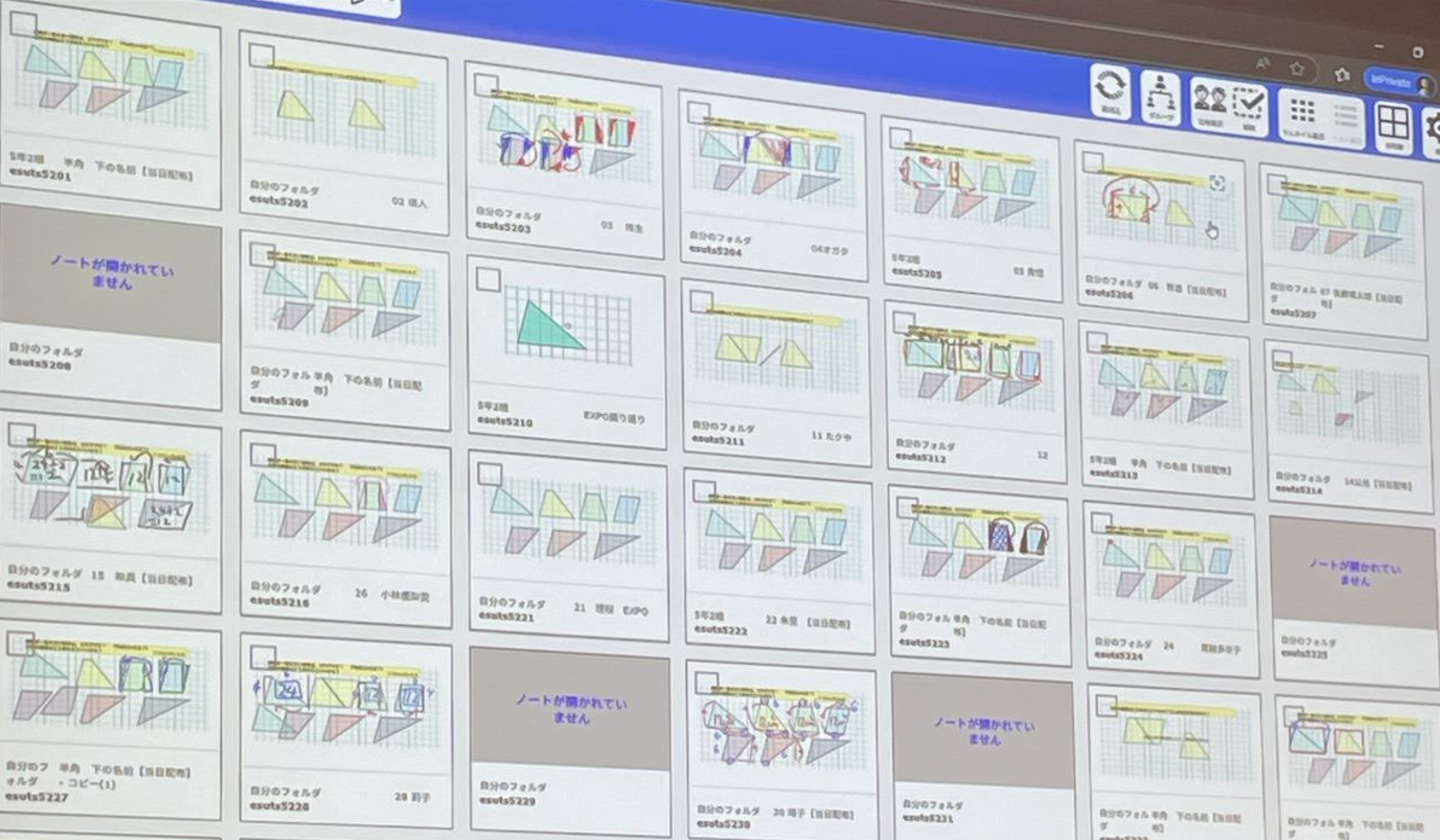

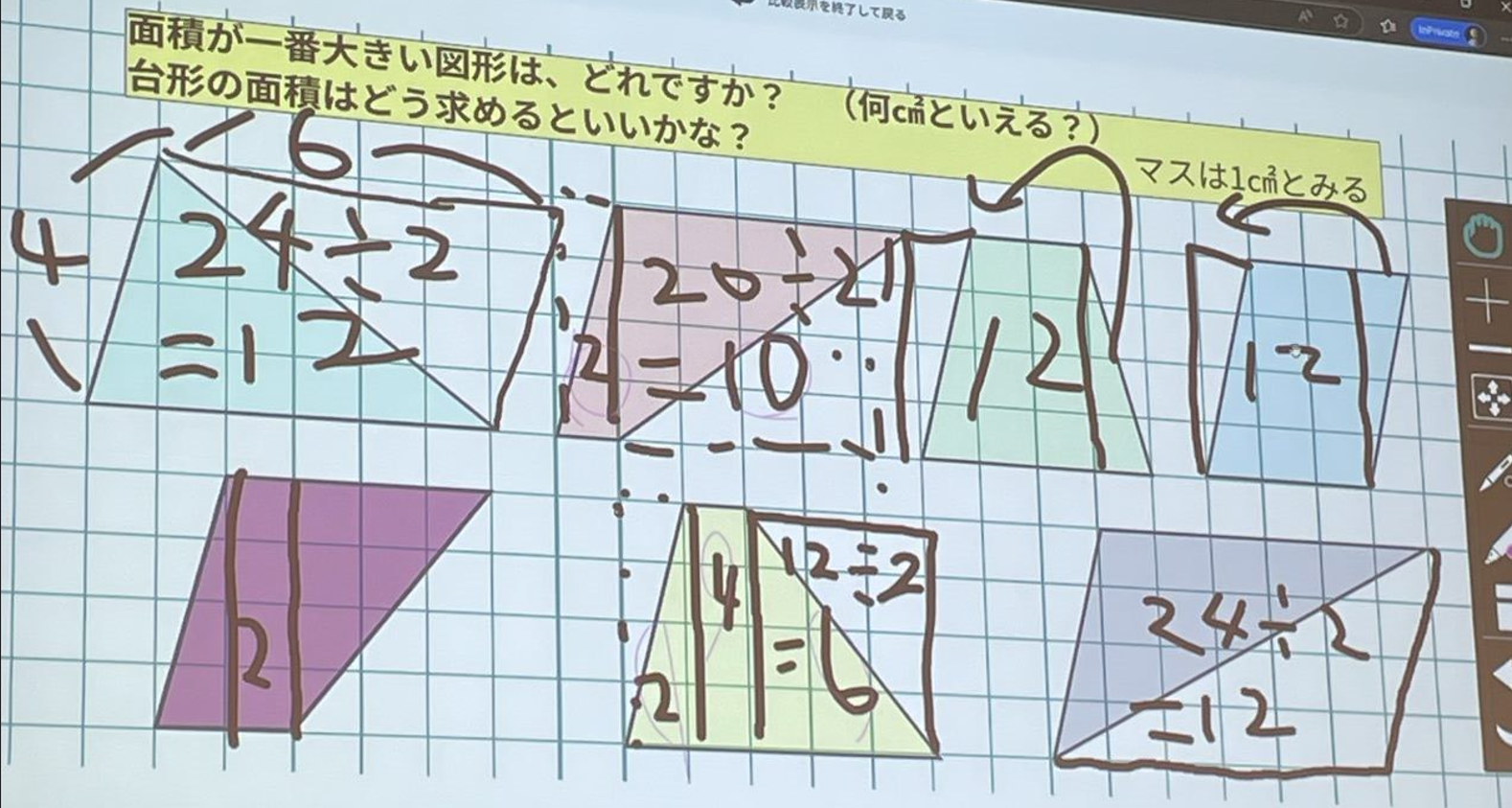

田中先生の一声で、子供たちは自分の端末に向き合う。デジタルスクールノートを使って配布されたのは、方眼紙上に複数の図形が並んだワークシートだ。線を引いたり、色を塗ったり、頭の中の「ひらめき」を画面に表していく。

その作業の様子は、壇上の大型スクリーンで一覧表示された。これもデジタルスクールノートの機能だ。

考えている途中の状態を共有し、他者の思考過程を参照することが、自分の考えを広げたり深めたりするきっかけになる――。いわゆる、「他者参照」「途中参照」の効果だ。

「友達と考えてもいいし、一人でじっくり考えてもいいよ」と、田中先生の声がけで、気になる考えを持っている友達のところへ駆け寄る子供も。自然と教室内に多様な学びのスタイルが生まれていく。

他者の考えを共有し、理解することで、個々の学びも深まっていく

大切なのは、「正しい答え」よりも、「どう考えたか」

しばらくたった頃、「Aさんの考えを聞いてみたい」と、声が上がった。田中先生は、Aさんの端末画面を大きく投影。図形の頂点を動かすような書き込みが、加えられていた。

ここで、Aさん本人を登壇させて解説させるのかと思いきや、田中先生はそうしなかった。「Aさんはどういう考えなんだと思う? なぜ頂点を動かそうとしているのかな?」と、クラス全体に問いかけたのだ。

「三角形の面積を考える時、底辺の長さと高さが変わらなければ、どこに頂点を移動させても面積は変わらないと習った。その時の考え方を使って、台形の面積を考えようとしているんじゃないかな?」と、推察する声が上がった。

本人に聞くのではなく、他者の思考を推測し、言語化する。他者の考えに自力で迫ることで、自分の学びをより深め、広げていく――。こうした学びが、クラスに根付いているのがわかる。

さらに田中先生は、Bさんの画面を映し出した。台形を平行四辺形や長方形に変形して、それぞれの面積を求めており、どの図形の面積も12平方センチメートルになることが書かれていた。

それを見て子供たちの間に、「なるほど!同じなんだ!」と、納得の声が広がった。

筑波大学附属小学校 田中 英海氏

授業の最後、田中先生はこう締めくくった。

「今日は、いろんな考え方が出たね。では次の時間に、台形の面積の公式の考え方をじっくり考えてみよう。」

「今すぐ考えたい!」と残念そうな表情を浮かべる子供たち。学びへ向かう意欲の高まりを、肌で感じることができた。

子供たちがそんな姿に成長しているのも、正解にたどり着くまでの道のりを考える楽しさを、たくさん経験してきたからなのだろう。「知識を与える」のではなく、「学びを育てる」田中先生のポリシーが、伝わってきた。

記者の目

今回の2つの授業には共通点があった。それは、子供たちが自分の考えを表現し、他者の意見にも触れることで、自然と学びを深めていく設計になっていたことだ。ICTの活用が、それを強く後押ししていた。デジタルスクールノートの機能を活かして、子供たちは「他者参照」や「途中参照」を行い、他者の真似するのではなく、自分の考えを広げたり深めたりしていた。そして先生も、デジタルスクールノートで子供たち一人一人の考えやその変化を即時に把握し、柔軟に授業を展開していた。単に「デジタルを使う」ことが目的ではない。「深い学び」のために、ツールも授業構成も緻密にデザインされていた。

参考資料

取材・文:学びの場.com編集部 写真提供:New Education Expo実行委員会事務局

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

授業実践リポート

授業実践リポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望