子どもたちの探究心に灯をつける国語授業デザイン(後編) スイミー「絵本プロジェクト」と毎日のトークトレーニング

「子どもの可能性を伸ばす!」を理念に掲げる教育サークルREDS大阪主催の筑波大学附属小学校の溝越勇太先生を講師に迎えたセミナー「子どもたちの探究心に灯をつける国語授業デザイン」が、2025年7月19日に阿倍野市民学習センターで開催された。リポート前編では、探究型国語授業の視点と俳句学習の模擬授業の様子を紹介した。後編では、スイミーの「絵本プロジェクト」とトークトレーニングの実践紹介をリポートする。

講座2「研究発表会の授業づくり裏側を大公開」

~教材分析から単元化までの過程「スイミー」を例に~

絵本作家の視点で読み込む

筑波大学附属小学校 溝越勇太先生

講座2では、6月の研究発表会で公開授業を行った「スイミー」の授業づくりが、実際の授業の様子の動画とともに紹介された。スイミーを「絵本プロジェクト」の1教材として捉え、作家の視点、話の作り手として読み込んでいく。授業ではあえて一部誤った文を記載した場面ごと*の「センテンスカード」を活用する。

文学の論理的な読み方(SHARPな「指導内容」)

- 作品の設定

- 視点―誰の目から

- 文学特有の表現技法

- 中心人物の変化

- 主題―自分が一番強く感じたことは?

1場面(1~3段落) スイミーと小さな魚の兄弟たちが、楽しく暮らしている。

2場面(4~6段落) まぐろが兄弟たちを飲み込んで、スイミーだけ生き残る。

3場面(7~14段落)スイミーがだんだん元気を取り戻す。

4場面(15~19段落) スイミーが岩陰に隠れている新しい小さな魚の兄弟たちを見つけて、一緒に遊ぶために知恵を絞る。

5場面(20~22段落) スイミーたちが大きな魚のふりをして泳ぎ、大きな魚を追い出す。

単元展開

指導内容1:作品の設定、2:作家の視点

1時間目は、読み聞かせの後に一番好きな場面の感想を書く。さらに、作家タイムとして、カードに好きな場面やスイミーが出会ったらうれしい生き物を自由に描かせる。カードは単元の後半でカルタとして活用する。

2時間目は、「いつ・どこで・だれが・何をした」を場面ごとに整理する。その後、1場面のセンテンスカードを提示し、子どもたちに違いを考えさせる。間違いを見つける過程で、物語の設定や細部への理解を深めていく。

誤った文:広い海のどこかに、小さな魚のきょうだいたちが、さみしくくらしていた。

→児童「さみしく、ではなく、たのしく。お話をつくるときに、最初からさみしかったらなんか悲しくなっちゃう。」

誤った文:名前はスイミーといいます。

→児童「といいます、は、ここだけ丁寧に書いてあるのがおかしい。」

「授業で作家タイムを設けているため、子どもたちの発言が『作り手の視点』になっています。また、作品の設定をまとめる際には『ノートはデザインして書きなさい』と伝えています。』いつ・どこで・だれが・何をした』をXの枠に区切って整理したり、吹き出しやイラストを活用するなど、見やすくデザインすることを意識させています。」(溝越先生)

指導内容3:文学特有の表現技法

3時間目は、全員で協力し、大きな「まぐろ」を貼り絵で制作。2場面のセンテンスカードの間違いを探して意見を出し合う。

誤った文:すごいはやさでミサイルみたいにやってきた。

→児童「やってきた、だとハローみたい。突っ込んできたって、こんな感じ。」と、廊下から黒板前まで走って体現する。

「低学年は同化して読むのが好きですので、なりきることでまぐろが襲ってきた場面を想像することができます。」(溝越先生)

4時間目は、表現技法を意識させる工夫として、1時間目の作家タイムで制作した絵とそれに合わせたセンテンスカードを活用し、より深く表現技法を学ばせる。

誤った文:にじ色のゼリーのくらげ

→児童「くらげ味のゼリーみたいになっちゃう。ゼリーではなくて、ゼリーのような。」

誤った文:見たこともない魚たち、見たこともない糸でひっぱられている。

→児童「本当は、糸はなくって、例えだから違う。見えない糸でひっぱられてる。」

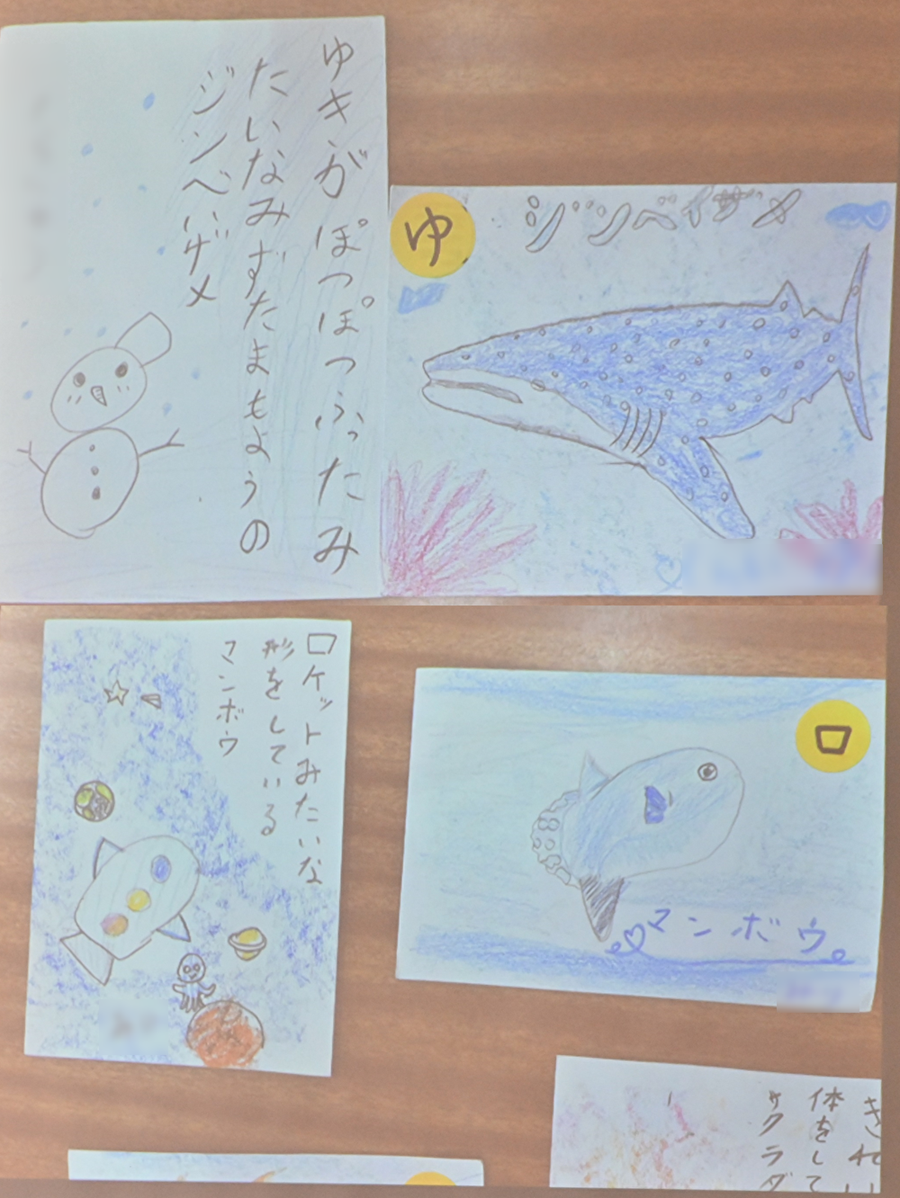

その後、作家タイムとして、スイミーカルタをつくる。表現技法を育む取組として、1時間目の作家タイムでつくった絵に合う「読み札」を、比喩表現を用いてつくっていく。

【作品例】

ロケットみたいな形をしているマンボウ

カラフルな箪笥のようなピラニア

はりせんぼん はりが千本 いてててて

表現技法で遊びながら、詩人のように読み札を楽しんでつくっている様子が紹介された。

指導内容4:中心人物「スイミー」の変化、5:主題

5時間目は、1・2・3場面で、中心人物「スイミー」の気持ちがどう変わったかを確認する。

センテンスカードを再利用し、「スイミーうんだめし」として、大きち・中きち・きちの3つに分類させる。黒板にYチャートを用いてカードを分別する過程で、複数の児童がグループ分けの理由に気付き、それを発表した。

児童「きちはさみしい気持ち、大きちはうれしい気持ち、中きちは、だんだん元気になっている真ん中くらいの気持ち」

「プラスの元になっている」

「きっかけ」

「Yチャートで、『はじめ』『きっかけ』『おわり』に分け、矢印を『はじめ』から『おわり』に向けて書くことで、人物の変化が整理しやすくなります。」(溝越先生)

6時間目は、5場面の会話文と行動描写のセンテンスカードの誤りを探し、スイミーの人物像に迫る。

誤った文:「スイミーは考えた。いろいろ考えた。うんと考えた。」

→児童「これは会話文じゃなくて、したこと。」

誤った文:ぼくが、目になってやろう

→児童「乱暴な感じがする。」

「なりましょう、だと友達になってるから変だし、なろう、のほうが優しい」

最後にカルタ遊びを行い、単元を締めくくったそうだ。

講座3「クラス全員が話したくなる!聞きたくなる!」

~トークトレーニングを生かした学級づくり~

トークトレーニングとは、溝越先生がこれまで直面してきた「挙手が少ない」「一部の子だけが発言する」「話を聞いていない」「ペア・グループ学習がうまく機能しない」などの課題を解決するために考案した取組で、著書としても発表している。最終講座では、模擬トレーニングを交えながら具体的な実践方法が紹介された。

「トークトレーニング」のメリット

- 話す・聞く力、話し合う力、書く力が楽しく着実に身につく。(1日5分)

- 学習意欲が高まる。

- あたたかい人間関係ができる。

話し合い活動をユニバーサルデザインとして機能させるために、誰もが安心して発言できるよう、3つの視点で取り組む。

- スモールステップ化――今日も話せた、聞けた。

- ゲーム化――この時間が好き!

- 共有化――それぞれの話し方・聴き方・話し合い方をクラスの共有財産にしていく。

溝越先生は、指導方法(授業)と学習環境が安定することで、個別の配慮が必要な子どもにも支援が届きやすくなると説明した。学習環境のユニバーサルデザインで最も重要なのは、子どもたち自身が「話したい」「聞きたい」と感じることだと強調。

発言できない子の不安を和らげ、話すことへの抵抗感をなくすこと、そしてあたたかく聞き合える人間関係を築くことで、理想的なユニバーサルデザインの学習環境が実現すると述べた。

トークトレーニングの実践例

豊富なバリエーションで「話す」「聴く」力を育む

トークトレーニングは、毎日5分でも続けることで子どもたちの話す力を着実に育てられる取組である。ただし、同じ活動の繰り返しでは飽きやすいため、内容に工夫とバリエーションを持たせることが欠かせない。講座では、具体的なトークアイデアを受講者自身が体験しながら学べる形式で、その実践方法が紹介された。

【全員トーク】

ルール:冒頭に「全員」とついた指示のみ行動する。

ねらい:全員で聴く体制を整え、聴く力を育む。

実践例:「全員起立」「全員手を叩く」「全員ジャンプ」「座りましょう」など。

活用法:学級の集中力が途切れたときの切り替えとして有効。「静かに」と注意する代わりに実践し、「よく話が聴けるクラスだね」と褒める機会をつくる。

【ネームトーク】

ルール:先生に名前を呼ばれたら【「はい」(さわやかに)+お題】で返答する。

ねらい:声を出す練習と、友達の話を聴く練習。仲良くなるきっかけにもなる。

実践例:好きな食べもの、好きな遊び、苦手なものなどを答える。

ポイント:「さわやかに」と設定することで、大きな声を出すことへのプレッシャーを減らし、小さな声でも肯定できる雰囲気をつくる。全員が事前に答えを考えてから始めることで安心感を持たせる。

【3文トーク】

ルール:3つの文で話を構成する。【①大きいこと[はじめ]②小さいこと[中]③気持ち[おわり]】

ねらい:構成を考えて話す練習。

実践例:「夏休みの予定」など、自分の経験や考えを3文で話す。

ポイント:1分間スピーチなどにも応用でき、大人になっても役立つ力となる。

アクティブ・ラーニングとトークトレーニング

目と耳と心で聴く力を養う

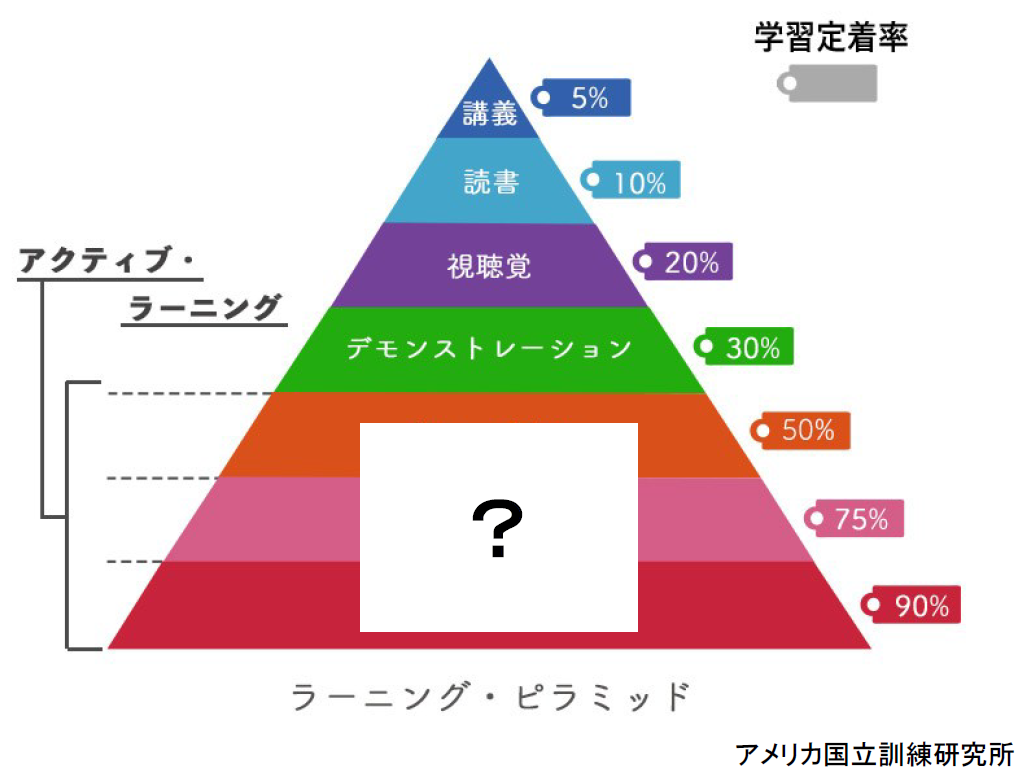

ラーニング・ピラミッド

溝越先生は「不参加が生じやすいのはどのような時間か」という問いを投げかけ、学習定着率を示す「ラーニング・ピラミッド」のデータを紹介した。

講義による定着率はわずか5%で、読書(10%)よりも低い結果から、不参加が起こりやすいのは「聞くだけ」の時間だと指摘。そのうえで、「グループ討論」「自ら体験する」「他の人に教える」といったアクティブ・ラーニングによって学びが深まると説明した。また、単に聞く時間を減らすのではなく、内容を充実させることで子どもたちが主体的に考える時間を持てるとも述べた。

最後に、子どもたちには「聞く」ではなく、目と耳と心をつかって「聴く」ことを常に意識させていると紹介。傾聴力を養う取組として、日々のトークトレーニングを実践していると締めくくった。

記者の目

最後に紹介された「アクティブ・ラーニング」をまさに実践されていた溝越先生の全員参加型の講義は、160分という長さを感じさせないほど濃密で活気に満ちたものだった。一番好きな教科が「国語」という子どもはかなり少数派という現状も紹介されたが、探究型国語授業を実践することで、国語はもっと魅力的で人気のある教科になる可能性を強く感じさせる内容だった。

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

授業実践リポート

授業実践リポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望