学校給食とICTで地域をつなぐ昆布ロード交流学習の実践ー給食から始まる地域間交流の設計と関心づくり(1) 【食と文化・風土】[小学校5・6年生]

食育は家庭科や総合的な学習の時間だけが受け持つものではありません。理科、社会科などどの教科でもアイデア次第で楽しく展開できます。教材開発のノウハウや子どもたちの興味・関心を高めながら、望ましい食生活習慣を育てていく授業作りのヒントを、武庫川女子大学・藤本勇二先生主宰、食で授業をつくる会「食育実践研究会」がご紹介します。第222回目の単元は「学校給食とICTで地域をつなぐ昆布ロード交流学習の実践(1)」です。「昆布ロード」を手がかりに、学校給食とICTで利尻と渡嘉敷の子どもたちをつないだ交流学習を全4回で紹介します

授業情報

テーマ:食と文化・風土

教科:総合・英語・家庭

学年:小学5・6年生

昆布ロードを通して地域をつなぐ

グローバル化や情報化の急速な進展など、変化の激しい時代を生きる子どもたちには、多様な価値観をもつ人々と協働しながら、未来を切り拓いていく力を育てることが求められています。そのためには、地域の風土や文化について語ることができるように地域への理解を深め、地域を大切に思う心の育成することが大切です。

その際に日常にあり、具体性と実感を伴う「食」の価値は大きいといえます。昆布は学校給食や家庭科でもよく取り上げられる食材であり、子どもたちが地域の風土や文化を理解できるよさがあります。

江戸時代に北海道から沖縄へと昆布を運んだ「昆布ロード」を手がかりに、遠く離れた2つの地域を結び、2つの小学校が食体験やICTを活用して交流した実践を、4回に分けて紹介します。

なお、北海道利尻富士町立利尻小学校(以下:利尻小)の学習を支援した小野彩加栄養教諭、沖縄県渡嘉敷村立渡嘉敷小中学校(以下:渡嘉敷小)を支援した玉城恵子栄養教諭は、筆者・藤本が事務局を務める栄養教諭の研究会「食育実践研究会」のメンバーです。

Zoomによる打ち合わせ(ア)

利尻小(5・6年担任:小野文雅先生、栄養教諭:小野彩加)、渡嘉敷小(5・6年担任:義元得史先生、栄養教諭:玉城恵子)、そして筆者の5人で打ち合わせを行いました。この場では、交流授業の実施日や対象、内容などについて検討しました。

交流授業に向けては、まず給食を通して互いの地域への関心を高めておくことを確認しました。あわせて、12月中旬までには献立を決定し、1月下旬に交流授業を実施することを決定しました。また、双方の小学校で、栄養教諭がそれぞれの子どもたちに説明する形で交流授業を構想しました。

※(ア)は参考資料「授業実践概要1」表中の(ア)に対応します。

給食を通して互いの地域への関心を高める

①沖縄メニューの実施(利尻小) (イ)

利尻小

11月17日、利尻郡学校給食共同調理場で、昆布を使った「クーブジューシー」や、沖縄県の郷土料理「にんじんしりしり」「サーターアンダギー」を提供しました。渡嘉敷小と利尻昆布について交流することを伝えると、子どもたちは食べている献立が沖縄県の郷土料理であることに気づき、興味を持った様子でした。

5時間目の総合的な学習の時間には、交流する渡嘉敷村がどんなところかを、Googleマップや渡嘉敷村の観光サイトで調べました。天気予報から利尻島との気温の違いを確認したり、渡嘉敷小の外観をGoogleマップで見たりしました。渡嘉敷村の給食献立表をもとに、献立や食材などの違いを見つけることで、交流授業への期待を高めました。

利尻小

また、利尻昆布といっしょに送る手紙を書き、自分のことや利尻昆布のことを紹介しました。

タブレットを使って利尻昆布の特徴を調べ、その良さを再確認する姿も見られました。

手紙には「利尻昆布の感想を聞かせてください」「利尻へ遊びに来てね」というメッセージが多く、利尻昆布のおいしさや、自分たちが住んでいる利尻島への愛着が感じられました。

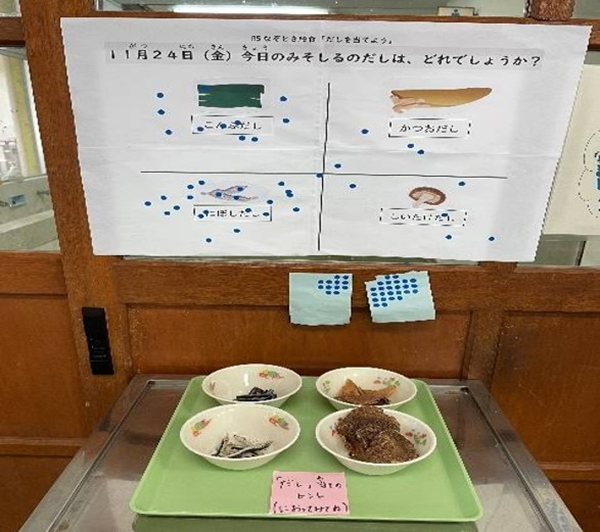

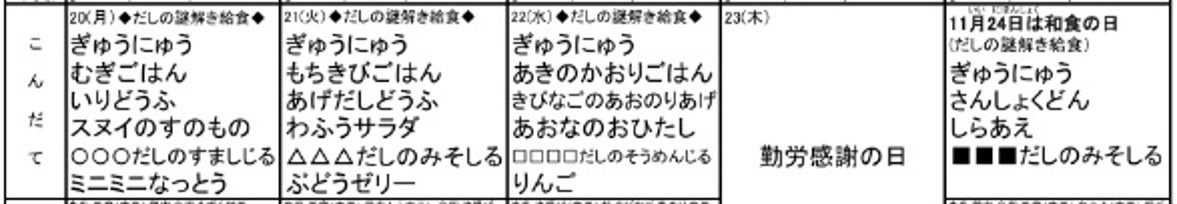

②だしの謎解き給食を実施(渡嘉敷小)(ウ)

渡嘉敷小では、11月24日の「和食の日」の週に、「だしの謎解き給食」を実施しました。

3学期に予定している昆布の交流授業に向けて、だしへの興味や関心を引き出す機会とするねらいです。

渡嘉敷小

この取り組みでは、昆布・かつお・しいたけ・煮干しのだしを使った汁物を日替わりで提供し、その日のだしの種類を掲示物にシールをはって回答するクイズ形式としました。

目に見えない「だし」を当てるために、よく味わって食べる子どもが増え、謎解き給食の期間が終わってからも「今日の汁物のだしは何ですか?」と尋ねてくる子どもがいるなど、関心の高まりが感じられました。

沖縄では、かつおだしを使うことが多いため、かつおだしの日の正答率が高く、地域の食文化の特徴を実感しました。

参考資料

授業者

小野文雅/北海道利尻富士町立利尻小学校

小野彩加/栄養教諭 北海道利尻富士町立利尻小学校

義元得史/沖縄県渡嘉敷小中学校

玉城恵子/栄養教諭 沖縄県渡嘉敷小中学校

藤本勇二/武庫川女子大学

藤本勇二(ふじもと ゆうじ)

武庫川女子大学教育学部 教授。小学校教諭として地域の人に学ぶ食育を実践。文部科学省「食に関する指導の手引き」作成委員、「今後の学校における食育の在り方に関する有識者会議」委員。「食と農の応援団」団員。環境カウンセラー(環境省)。2010年4月より武庫川女子大学文学部教育学科専任講師。主な著書は『学びを深める 食育ハンドブック』(学研)、『ワークショップでつくる-食の授業アイデア集-』(全国学校給食協会)など。問題解決とワークショップをもとにした食育の実践研究に取り組む「食育実践研究会」代表。'12年4月より本コーナーにて実践事例を研究会のメンバーが順次提案する。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 授業実践リポート

授業実践リポート 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望