「探さない仕組み」で働き方改革 学校事務職員のための片づけ術

整理収納アドバイザーの伊藤寛子氏は、31年間小学校教員として勤務した経験を持つ。現在は学校片づけアドバイザーとして全国の学校を回り、「片づけから始める学校の働き方改革」を提唱している。

今回は、2025年7月23日に福島県福島市と川俣町の学校事務職員を対象とした研修会をもとに、伊藤氏のノウハウを紹介する。

片づけの基本概念を正しく理解する

「豊かな学びを創る」学校片づけアドバイザー伊藤寛子氏

学校現場では常に時間に追われ、「忙しくて片づける時間がない」という声をよく聞く。しかし伊藤氏は「それは逆。忙しいからこそ先に片づける」と断言する。なぜなら、片づけによって生まれる時間的・精神的余裕こそが、本来の教育活動に集中できる環境を作り出すからだ。

「仮に1日2回、30秒の探し物をしたとすると、1年間で6時間になります。映画3本分の時間ですよね。これが学校全体となると、職員30人で年間180時間の損失です。この時間があれば、もっと子どもたちと向き合うことができますよね。事務職員の皆さんも先生方に『何かお探しですか?』と声掛けする時間分、自分の仕事に集中できます。」(伊藤氏)

講話は、多くの人が混同しがちな「片づけ」に関する言葉の定義を確認するところから始まった。伊藤氏の定義はこうだ。

| 整理 | 要・不要を分けて、不要なものを取り除くこと。 |

|---|---|

| 収納 | 使うものを、使うところに、使いやすくしまうこと。 |

| 整頓 | 乱れているものを見た目よく整えること。 |

| 片づけ | (狭義)使ったものを元に戻すこと。 (広義)整理・収納・整頓をまとめて言う。 |

| 掃除 | 汚れや埃を取り除くこと。(片づけとは別物) |

この中で最も重要なのが「整理」である。中に入っているものをすべて出し、不要なものを取り除けば、片づけは半分完了したも同然だという。多くの学校で見られる「しまう場所がないから棚を買おう」という発想は本末転倒で、まず不要なものを減らすことが先決なのだ。

片づけがもたらす4つの効果

1. 時間のゆとり

探し物や在庫管理の時間が削減され、教育活動に集中できる時間が生まれる。整理されていない状態では探索に時間がかかるが、種類ごとにゾーン分けされると劇的に短縮される。

会場では数字1~10、平仮名あ~こ、アルファベットA~Eがごちゃ混ぜになり、一部隠れている中から目的の文字を探す実証実験を行い、順番に並んでいる場合との見つけるまでの時間の比較をし、違いを実感した。

2. お金のゆとり

適切な在庫管理により重複購入を防ぎ、予算の無駄遣いを削減できる。図工室で片づけをしていて、段ボールに入ったまま未使用の万力をたくさん発見したこともあるそうだ。「買うのは大変だったはずなのに、使われた形跡がない」ものが学校現場では少なくない。

3. 心のゆとり

時間と予算の余裕は精神的な安定をもたらし、子どもたちとの関わりにも良い影響を与える。「職員室で探し物をしてイライラしていると、教室に行っても子どもの前で笑顔になれない」と伊藤氏は語る。

4. 安全の確保

棚の上の重い機材が地震時に落下するリスクなど、整理整頓は安全面でも重要である。高さ180センチの棚の上に大きな拡声器が置かれた事務室の写真を見せながら、「皆さんは座って仕事をしているので、これが頭の上から落ちてくる。棚の上に棚はあらず」と警鐘を鳴らした。

実践的な10の片づく仕組み

伊藤氏が提唱する「あん・きん・たん」(安全・安心・安い・近い・短縮)の原則に基づく10の仕組みを紹介する。仕組みと言っても、すぐに応用できるシンプルなものばかりだ。

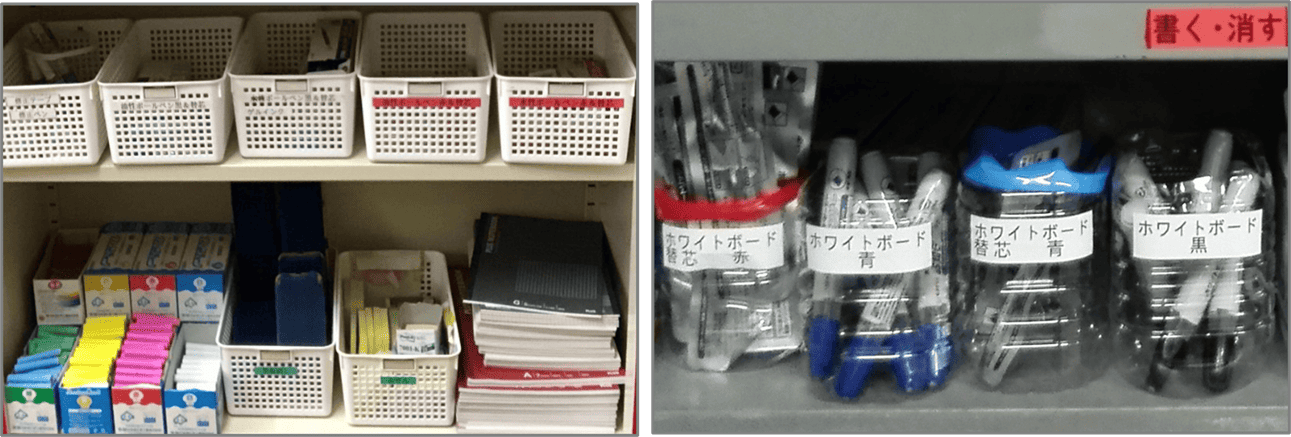

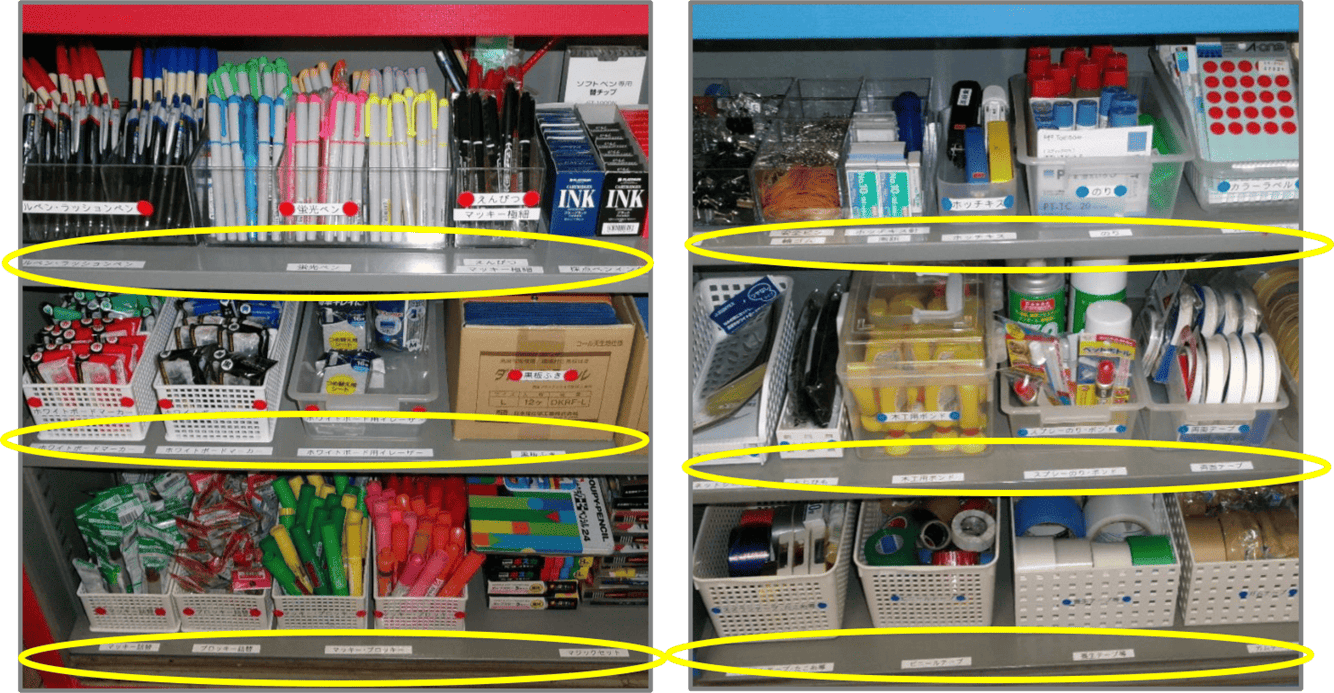

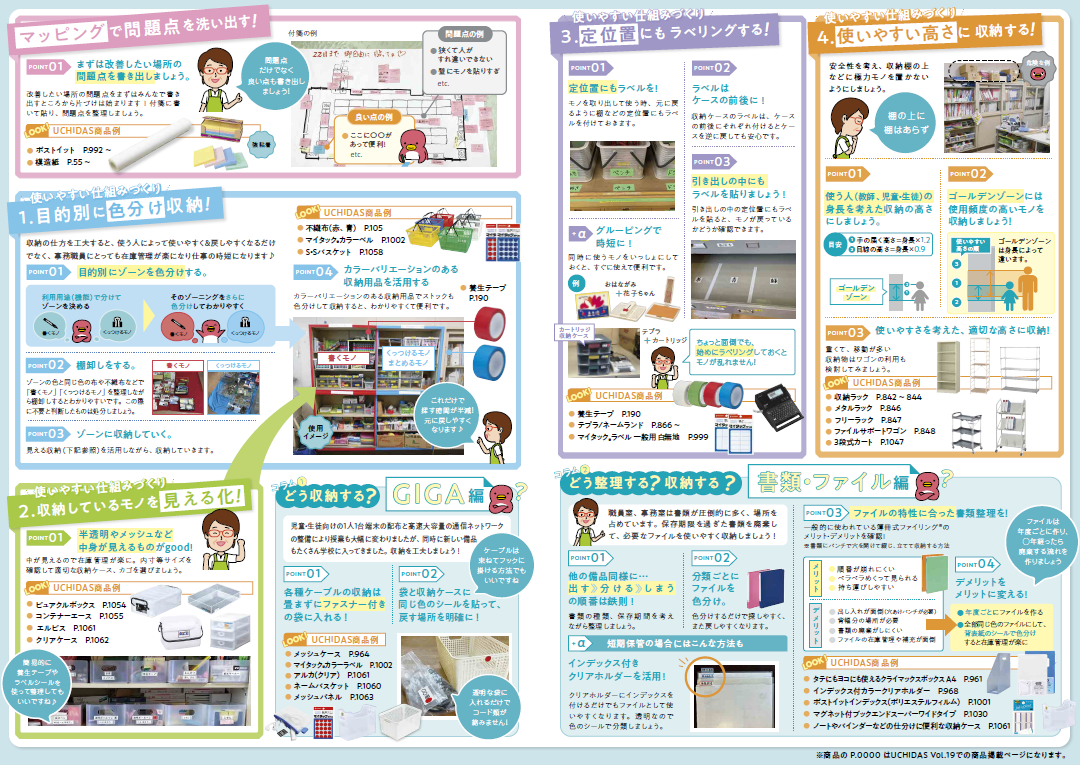

1. ゾーニング:機能別に分ける

事務用品を「書くもの」「くっつけるもの・まとめるもの」など機能別にゾーンを作る。これにより探索時間が大幅に短縮される。付箋など分類に悩むものもあるが、一度覚えてしまえば問題ない。

2. カラーリング:色で区別する

ゾーンごとに色分けする。「書くもの」は赤ペンをイメージして赤、「くっつけるもの」は青、「紙もの」は緑といった具合だ。棚の枠を派手な色テープで囲うと、場所を少し変えても色で見つけることができ、事務用品棚の前でものを探す先生がいなくなる。

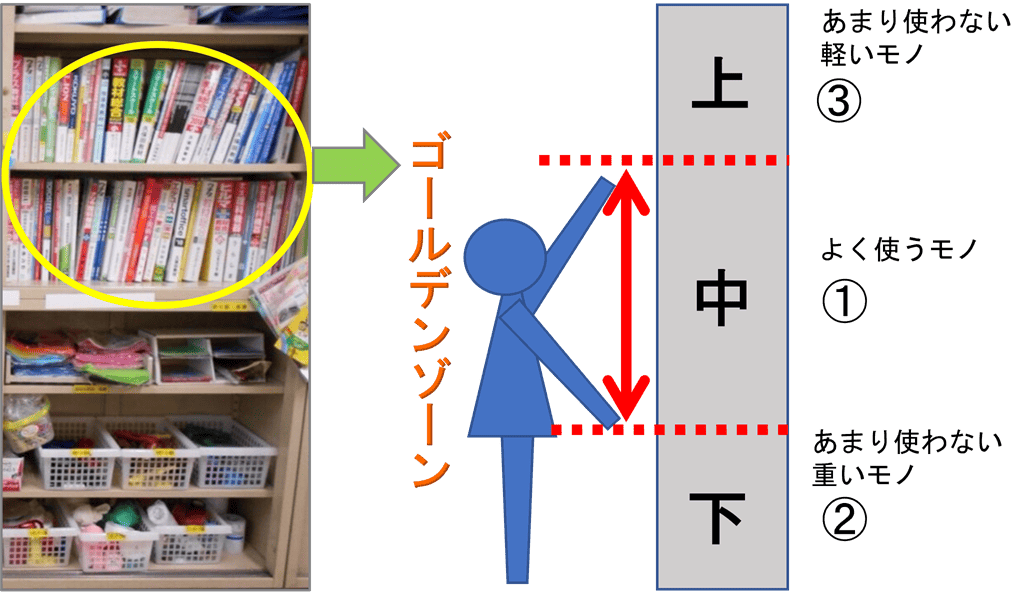

3. 高さを意識する:ゴールデンゾーンを活用

立って手を上下に伸ばした範囲の高さの「ゴールデンゾーン」に最もよく使うものを配置する。次に使いやすいのは下の段で、手の届かない上の段は軽いものか空にしておく。

実例として、ある学校でゴールデンゾーンにカタログが収納されていたケースがある。しかし「予算委員会のときにしか使わない」という使用頻度を考慮し、別の場所に移動させた。また、目線(150cm程度)より上の引き出しは「全部1回外して、下に降ろして、中のものを取り出してもう1回しまう」動作が必要になるため非効率だという。

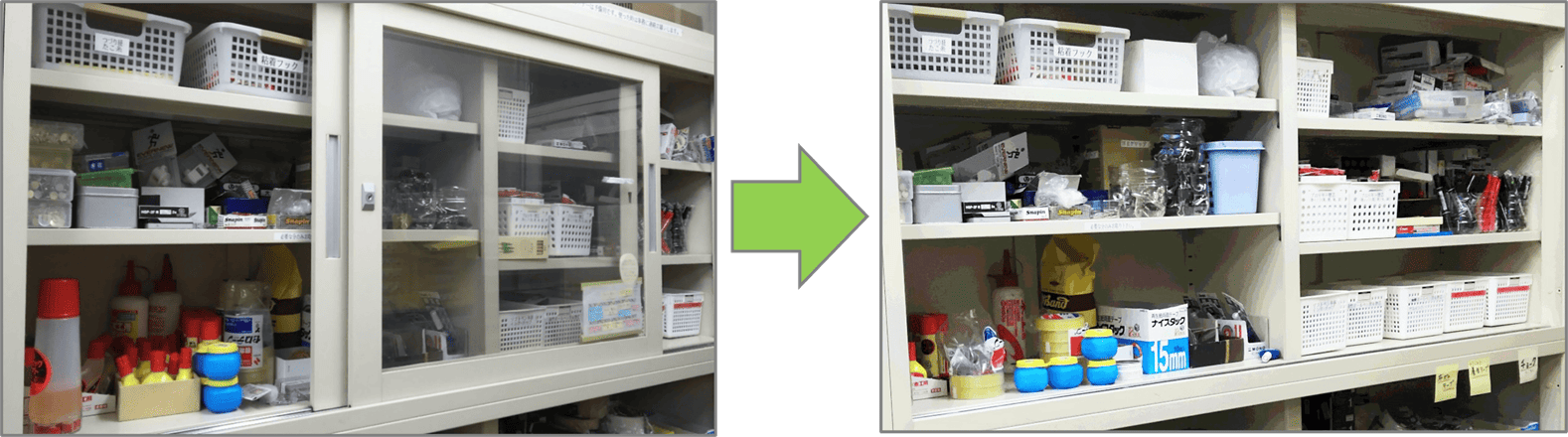

4. アクション数を減らす:扉を外す

事務用品の引き戸や観音開きの扉を思い切って外す。急いでいるときのアクション数が減り、中身の確認も容易になる。「埃が入るのでは」という懸念に対し、伊藤氏は「埃が溜まるのは、ものが動いていない証拠。よく使っているなら埃が溜まる暇はない」と答える。

6. グルーピング:セットで使うものをまとめる

すずらんテープとハサミ、お花紙と花子ちゃん(合鹿製紙の、お花紙を一気に折る折り花製造機)など、必ずセットで使うものは一緒に保管する。「お花紙を出して、花子ちゃんを探して、棚の上から下ろして」といった無駄な動作を省略できる。

7. 見える化:透明容器の活用

バスケットも有効だが、透明な2リットルペットボトルを切った容器がおすすめ。在庫量が一目でわかり、管理が楽になる。

ペットボトルを切る際のコツも紹介された。「右利きの人は、ペットボトルの頭を左側に置いて左手で持ち、普通のハサミで切ると、ささくれない」という実用的なテクニックだ。

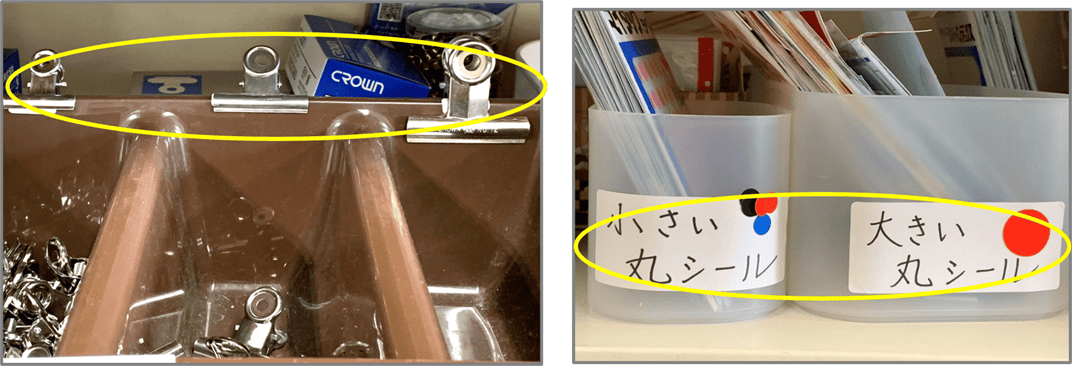

9. 定位置管理:棚にもラベルを

ものだけでなく、棚の位置にもラベルを貼る。正しい場所に戻すことができ、システムが維持される。長方形の箱の場合は「前後を逆に戻すことがある」ため、前後両方にラベルを貼ることを推奨している。古いラベルを剥がす際はハンドクリームを塗って、ヘラなどで剥がすと速いそうだ。

10. 虹色収納:美しさと機能性の両立

色画用紙やスズランテープ、シールなどは虹色順(赤・橙・黄・黄緑・水色・青・紫)に並べる。見た目が美しく、欠品もすぐわかる。子どもたちからも「お店屋さんみたい」と好評だという。

「クレヨンの箱を開けると虹色に並んでいるが、使ううちに乱れてくる。何色がなくなったかパッとわからなくなる」ことを例に、虹色配列の効果を説明した。人間の視線は「左から右に流れる」ため、赤を左側に配置するとより効果的だという。

学校特有の課題への対処法

年度末の大量返却問題を解決

年度末の物品大量返却には、新品と混ざらないよう、「おかえりボックス」が効果的だという。返却用のボックスを職員室に設置し、「ときめかないものは入れないで」という注意書きをつけ、もう使えないものが混ざらないようにした。さらに、それをワゴンセールにして出し、物品の再利用を図った。

ホワイトボードマーカーの管理でも大きな効果があった。「書けなくなったものを入れる回収ボックスを作ったところ、教室には常に書けるものしか置いていない」状態になり、授業がスムーズに進むようになった。年間数十本のインク補充により7,000円もの節約にもつながったという。

在庫管理の仕組み化

画用紙などの消耗品をどのタイミングで補充しているだろうか。「残り少なくなったら」の感覚は人によって基準が異なる。「最後の1個になったら声をかけてください」と伝えても、その1個で間に合わない場合もある。

そこで「在庫補充カード」の活用を提案している。残り10枚程度のところにカードを入れておき、「そろそろ在庫がなくなります。この紙を事務職員の机の上に置いてください」と書いておく。口頭で伝え忘れることを防ぎ、確実な補充につながる。

在庫を別の場所に置いている学校があるが、棚の前から移動せずに補充できるようにしたい。

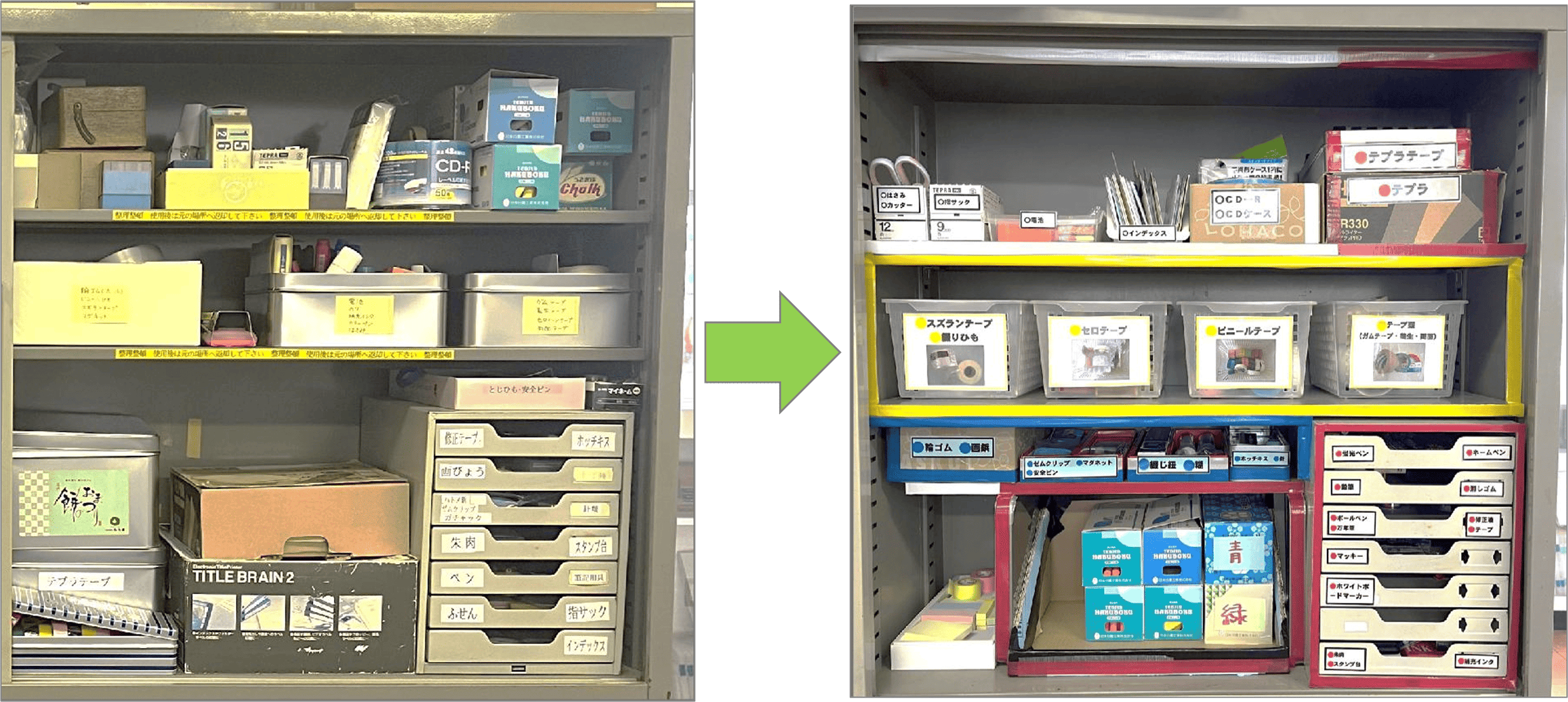

実践で驚きの「ビフォー・アフター」

研修に先立ち、伊藤氏は福島市内の実践協力校で、事務室の棚の一つをケーススタディーとした片づけのワークを行った。

活用したのは、先に述べた10の仕組みである。ものをすべて出すことから始め、ゾーニング、カラーリング、グルーピングなどを実践したところ、探しやすい・取り出しやすい・戻しやすい棚へと劇的に生まれ変わった。ビフォー・アフターの写真を紹介すると、会場からも「おお〜っ」と驚きの声が上がり、この学校の事務職員は「片づけに苦手意識があり、あきらめていたのですが、おかげですごくスッキリした気持ちになりました」と感謝していた。

事務職員の役割と期待される効果

研修会後半では、各自が撮ってきた学校の事務用品棚の写真を見ながら、どのように片づけをしていけば、使いやすい収納にできるか隣の人と改善策を話し合った。写真を撮ることで客観視できる。

なお、学校で片づけをする際は、教職員全員で1~2時間ずつ取り組むのが有効だ。事務職員、主幹教諭、片づけ意識の高い先生で3~5人程度のプロジェクトチームを作り、計画を立てる。事前に、学校や職員室などの平面図を掲示し、みんなで課題を付箋で貼っていくと、付箋が多い場所から取り組むべきだと分かりやすい。

事務職員は学校全体を俯瞰できる立場にある。教職員、児童生徒、施設設備すべてに目を配ることができる。この役割を生かし、学校環境整備のリーダーシップを発揮することで、教職員からの信頼獲得や、協力的な職場環境の醸成にもつながるだろう。児童生徒の活動にも応用できる。

学校が片づかない理由として、伊藤氏は「業務が多く多忙」「人の入れ替わりが多い」「多種多様なものがある」「増えるばかりで減らない」を挙げる。しかし「多数が使うからこそ片づける必要がある」と強調する。家庭と違い、学校は人数が多く、人の入れ替わりも激しい。「誰が来ても、どこに何があるか聞かなくてもわかる学校が理想」なのだ。

記者の目

伊藤氏は講演の最後に「人が環境を作り、環境が人を作る」という言葉でしめくくった。片づけは単なる整理整頓ではない。働きやすい環境を作ることで、教職員の意識を変え、ひいては教育の質向上につながる重要な取組である。

「出しやすさは戻しやすさにつながる。整頓されていることと使いやすさは別物」という言葉も印象的だった。綺麗にものが整って収まっていても、探す人がいるなら仕組みができていない証拠だ。

忙しい学校現場だからこそ、「探さない仕組み」を作ることが急務だ。事務職員が中心となって進める片づけは、学校の働き方改革の第一歩となるだろう。まずは自席の引き出し一つから始めてみてはいかがだろうか。

取材・文・取材当日の写真:学びの場.com編集部、棚の写真:伊藤先生提供

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

授業実践リポート

授業実践リポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望