思考ツールを使って、若者の政治への関心を高めるプランを構想(前編) 板野町板野中学校「民主政治と日本の政治」授業リポート

日本の各企業がDX化に取り組む中、小中学校にも新たな変革が起こりつつある。今回は、徳島県「次世代の学校・教育現場を見据えた教育DX推進事業」のモデル校として、2021(令和3)年度よりDX化に取り組む板野町板野中学校を取材した。

前編では3年生社会科の公開授業の様子を紹介する。一昔前のような一方的な講義形式ではなく、生徒自身が主体性を持ち、思考・整理・判断しながら授業を進める。変化する学びの場で、今後学校や教員はどのように指導していくべきなのか。

公開授業

授業概要

学年:中学3年生

教科・単元:社会「民主政治と日本の政治」(6/6)

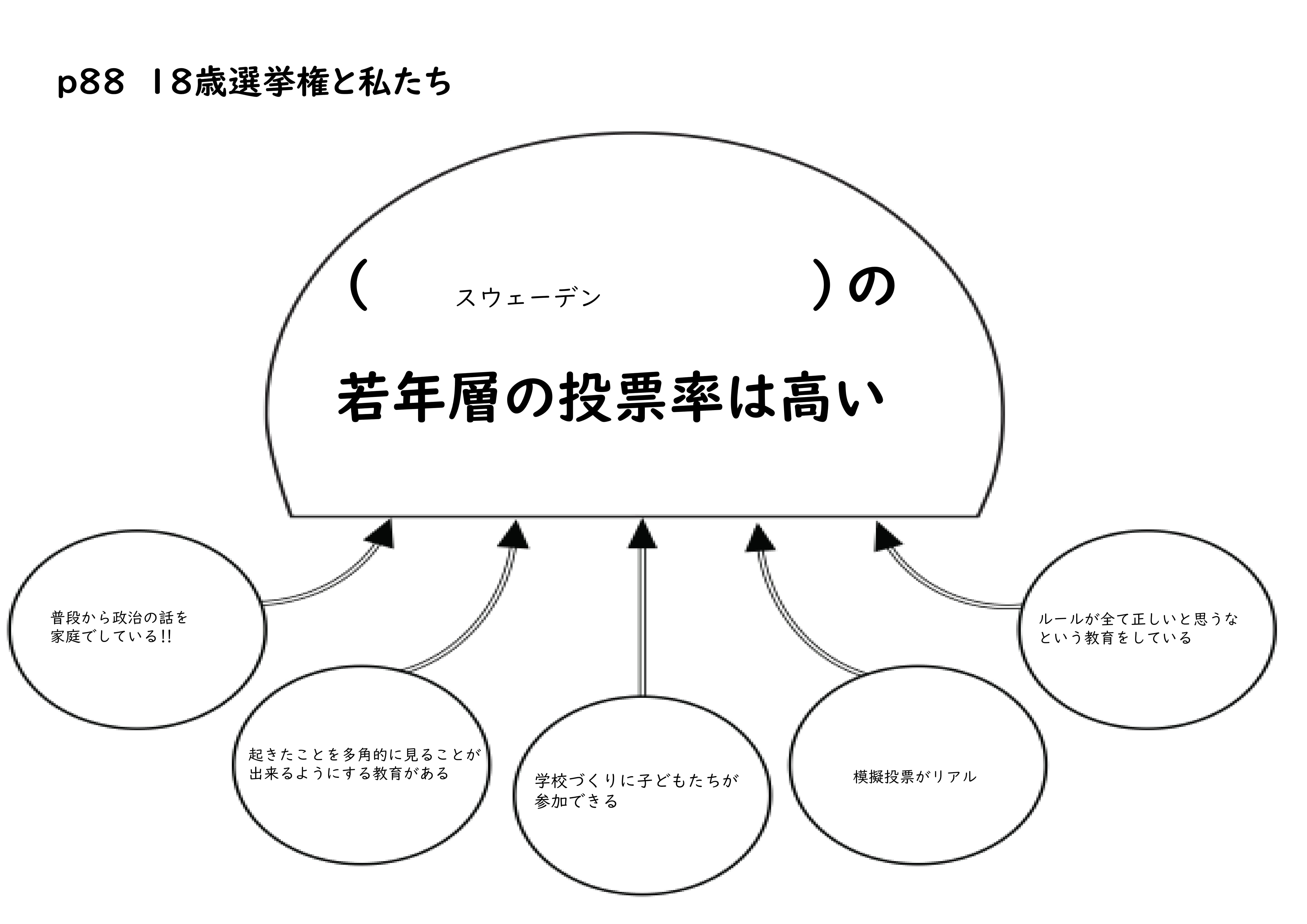

単元の目標:日本の若年層の国民の政治離れの原因を、諸外国との比較を通して理解し、若年層が政治に関心をもてるようになる効果的な手立てを考える。

授業者:丹羽 広樹 教諭

使用教具:タブレット、Google Classroom、Google スプレッドシート、MetaMoJi ClassRoom

「若者が政治に関心をもつためのプランを立て、説明しよう。」

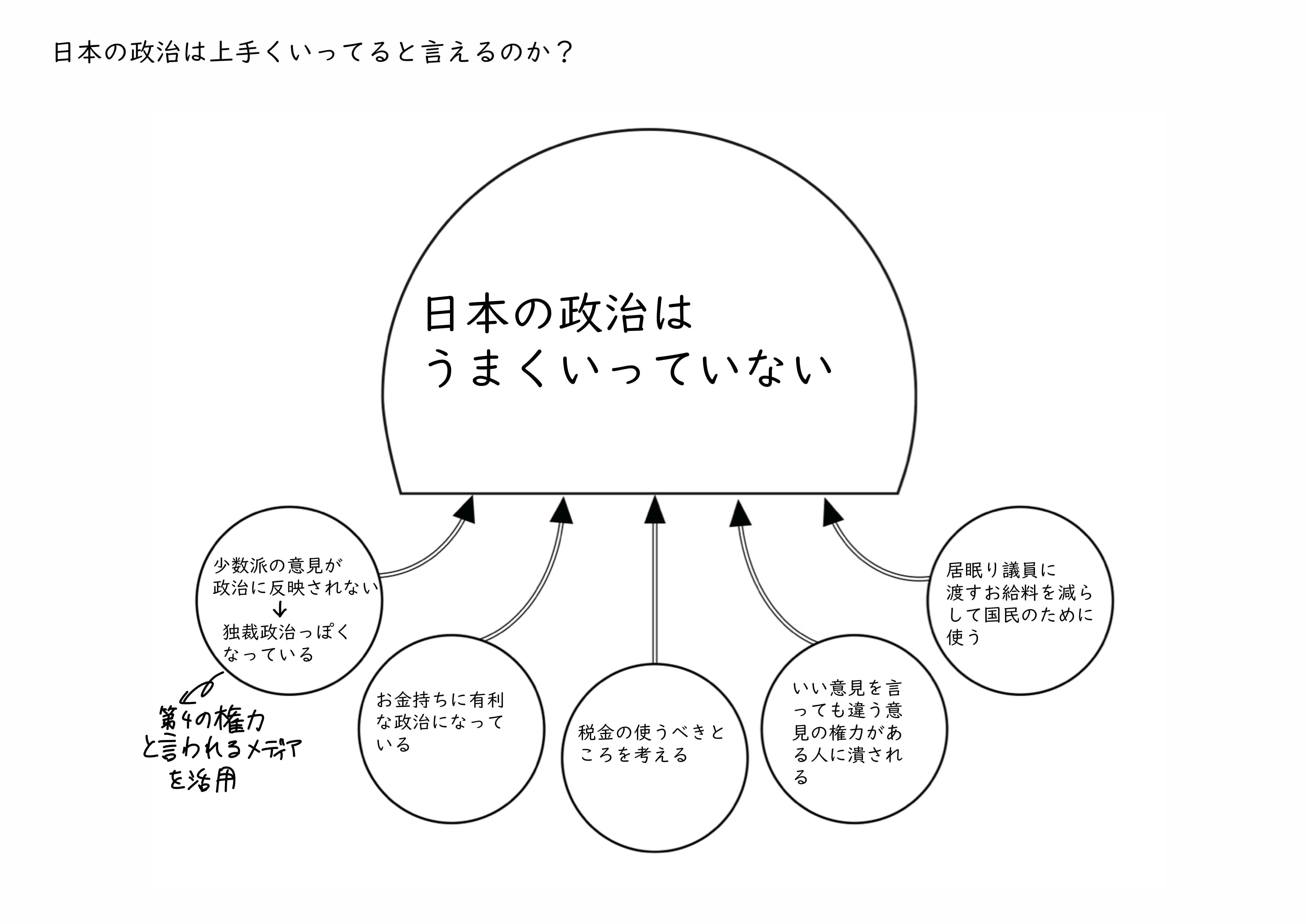

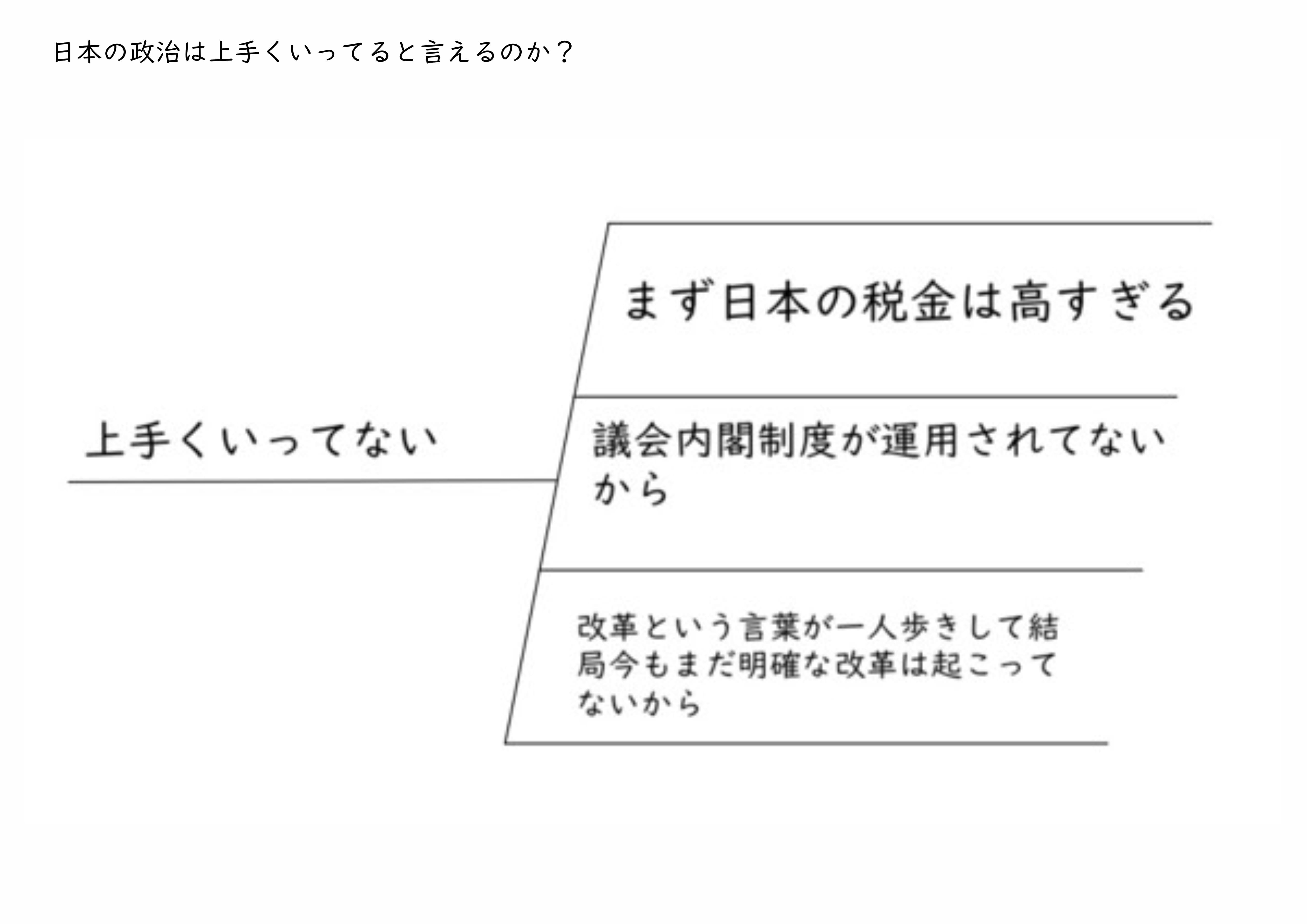

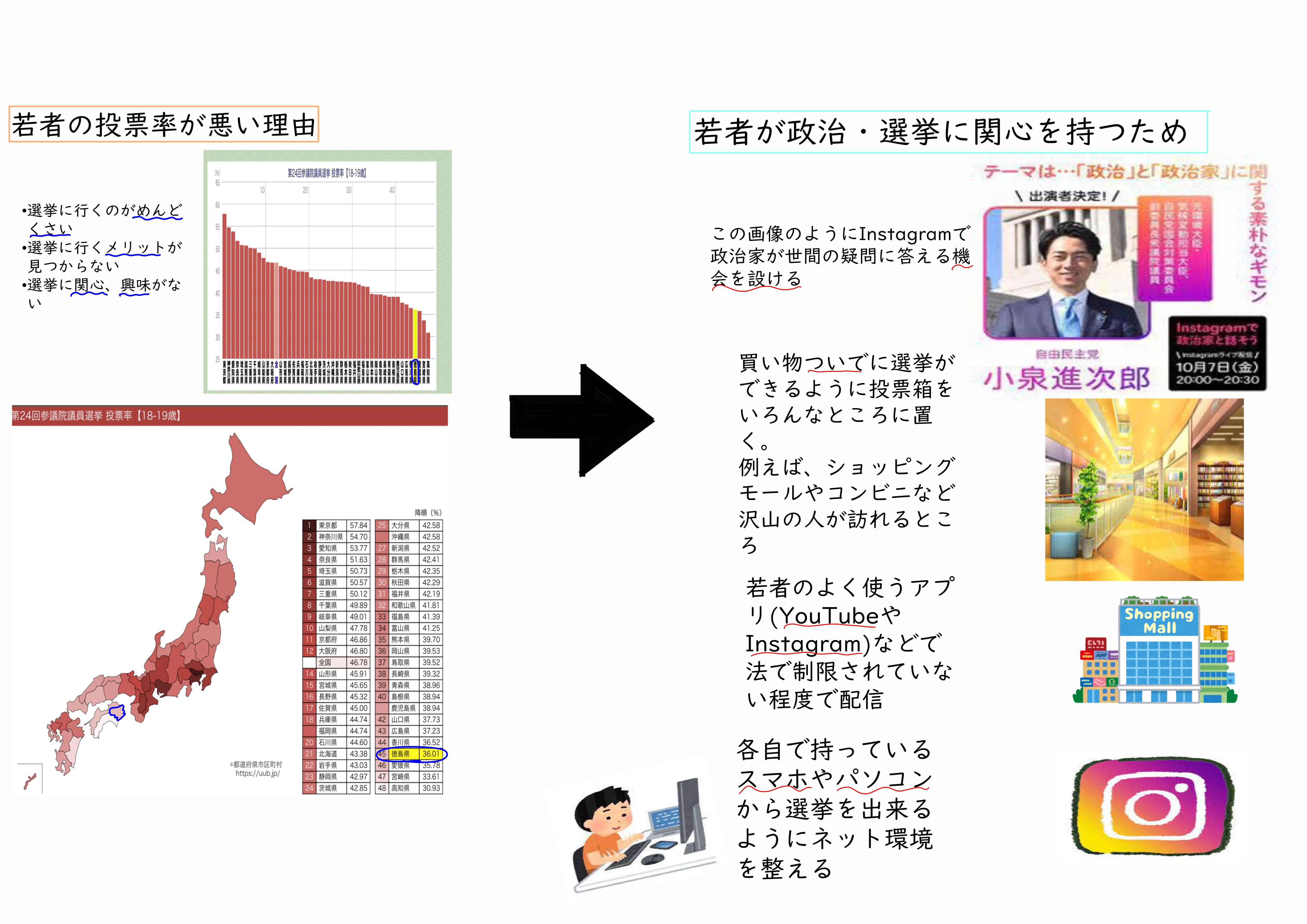

前時まで、選挙権年齢が18歳に引下げられてから約7年が経ったことや、年代別の投票率の現状などをグラフや表などで学んできた。「日本の政治はうまく行われているのか?」という問いに、「うまくいっていない」と回答した生徒が大多数を占めたようだ。

では、「うまくいかない点を追究し改善すれば、若者が政治に興味関心を持ち、選挙へ参加するのではないだろうか。」という課題が見えてきた。

本時冒頭では、若者が政治に関心を持つための3つの視点について振り返りがあった。

丹羽教諭「それではみなさん、どのような視点で考えれば良いのか考えていきましょう。」

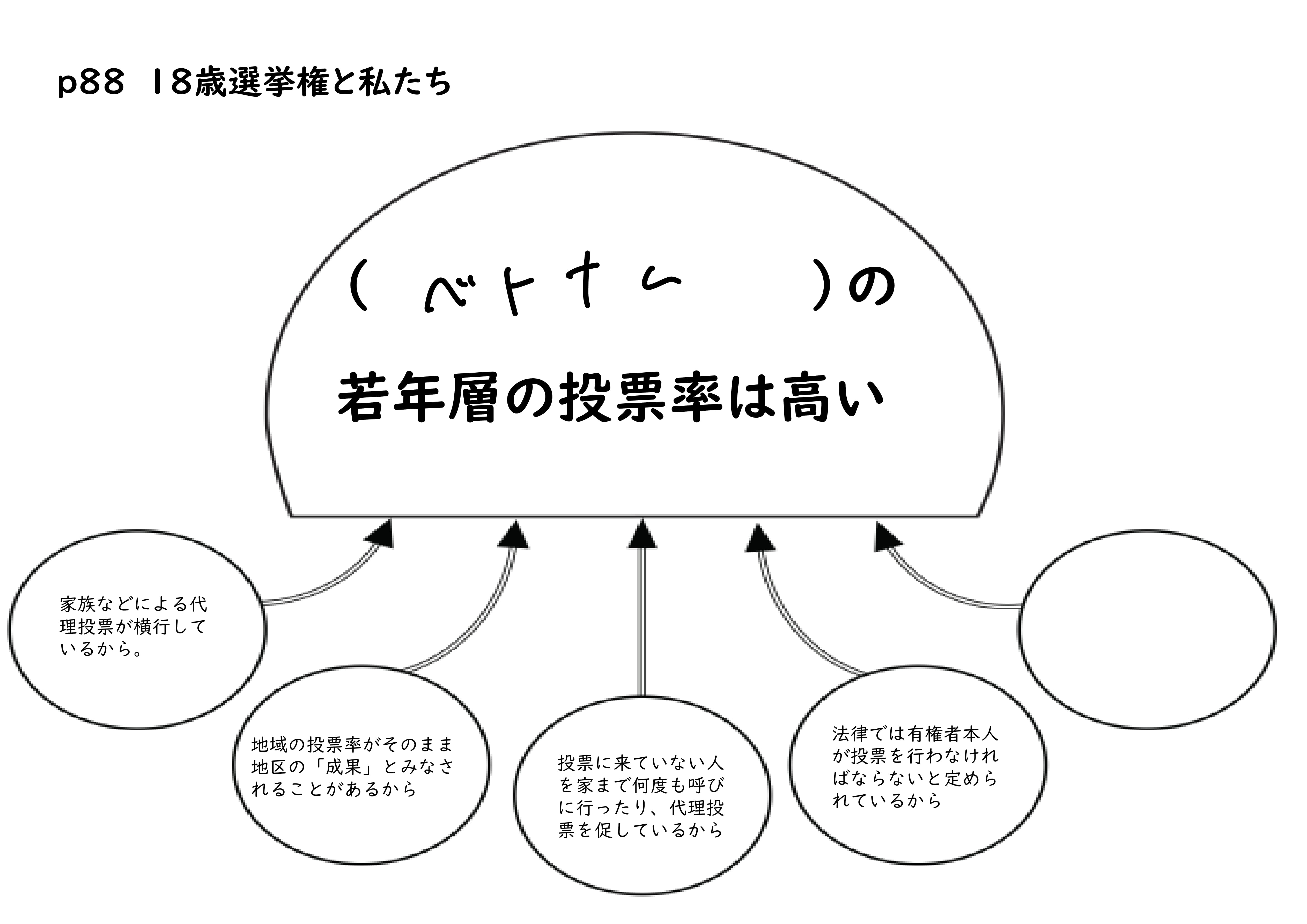

前時、「国民・政治家・メディアのどの目線を中心に考えれば関心が高まるでしょうか?」という問いに対し「国民を中心に」という意見が多かった。本時は、タブレット内の思考ツールを活用し、関心を持たせるための具体的な手立てを考える。まずは、課題に対する個々の考えをまとめることからスタートした。

丹羽教諭から使う思考ツールの指定はなく、生徒がクラゲチャートやフィッシュボーン、ステップチャートなど適したツールを自ら選び活用していく。解決案を複数出す生徒もいれば、1つを深掘りする子も見受けられた。 書いては消すを繰り返していた生徒も多く、ICTならではだろう。

なお、思考ツールは次のようなものが用意されている。

- 理由や根拠を整理する《クラゲチャート》

- 諸外国との比較《ベン図》

- 複数の視点(政治家・国民・メディア)から捉える《Yチャート、フィッシュボーン》

- 解決の手順を考える《ステップチャート》

- 仮定し結果を予測する《キャンディチャート》

諸外国の事例を調べて、実現可能な案へと考えを深める

丹羽教諭「たくさんの案が出たと思います。それでは、自由に出した案を班ごとに共有してみましょう。その際、ネット検索を活用して似た事例も探してみましょう。」

生徒たちは3人グループをつくり、思考ツールの画面を見せ合いながら意見交換が始まった。教室のあらゆるところで自然と議論が起こっている。

大きなひとつの課題を生徒たちに投げかけた後は、生徒が主体的に学習を進めていく姿勢が印象的だった。時折、丹羽教諭が合間に入り、生徒たちの意見を深掘りしたり、助言したりする。誰一人取り残すことなく授業は進んでいく。

各グループでは、次のようなアイデアが挙げられた。

- 投票率を上げるには?

- スマホを活用したネット投票は?

- 政治に触れる機会が少ないのでは?

- マスメディアが分かりやすく説明してみては?

- 公約があれば選挙へ行くのではないか?

- どんな公約だと積極的に参加するのだろう?

- 消費税を下げる

- 教育無償化

- 子ども1人に対し10万円の給付

どのようなキーワードで検索をするのか、ネットで得た情報は正しいのか、どのような目的で検索を行うのか。細かい指示はなく、生徒自身が考えて課題に取り組んでいる。それは、今後多種多様に変化する時代に柔軟に対応していく土台となる情報活用能力を身に付けることにつながっていくだろう。

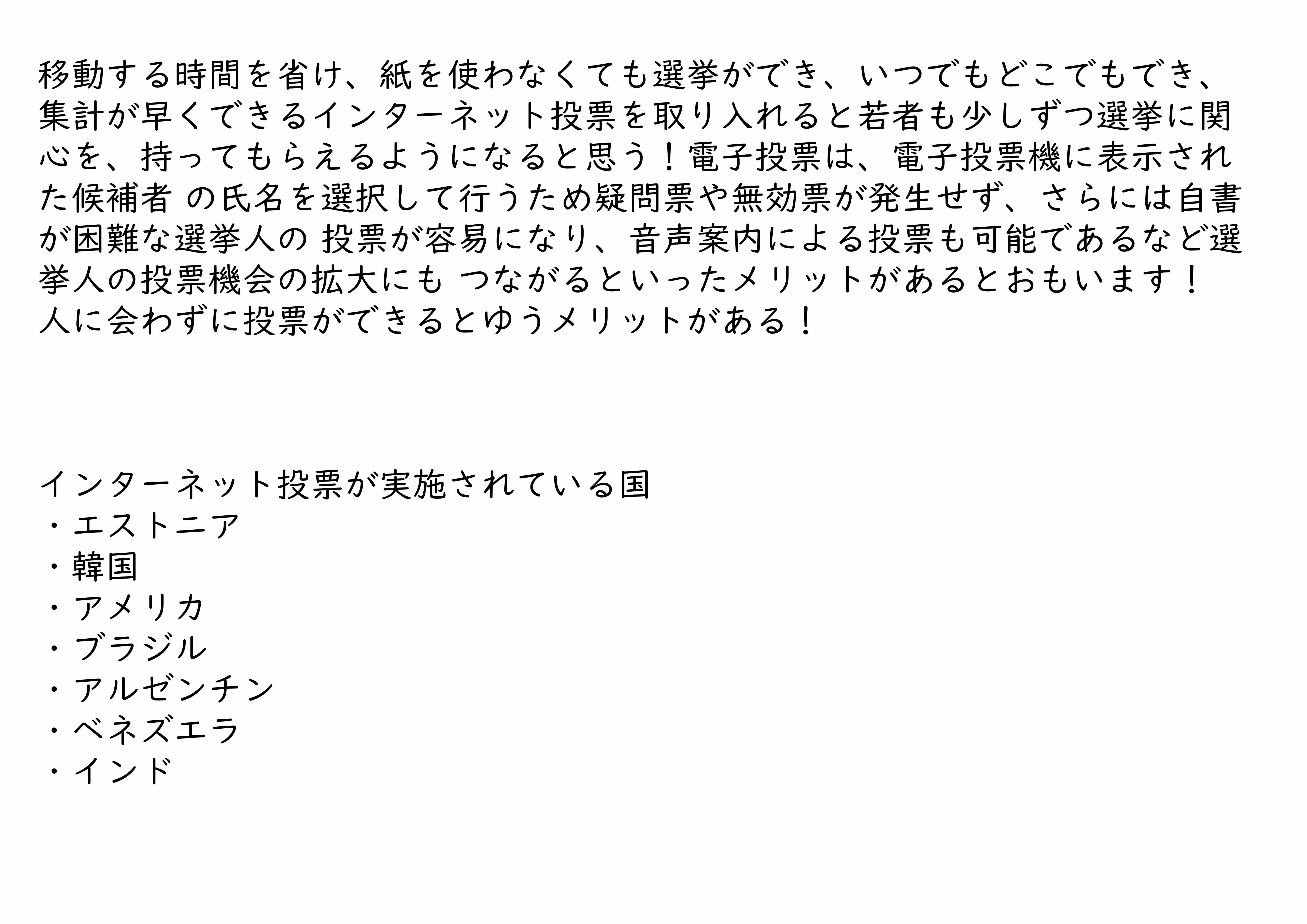

「ネット投票を取り入れている国はある?」

「アメリカ、ブラジル、ベネズエラなどがあるみたい。」

「1人1端末ごとに投票してみてはどうだろう?」

「端末を数台持っている人はどうなるの?」

「それなら、名前でカウントしてみては?」

「偽名だったり名前を数個持っている人もいると思います。」

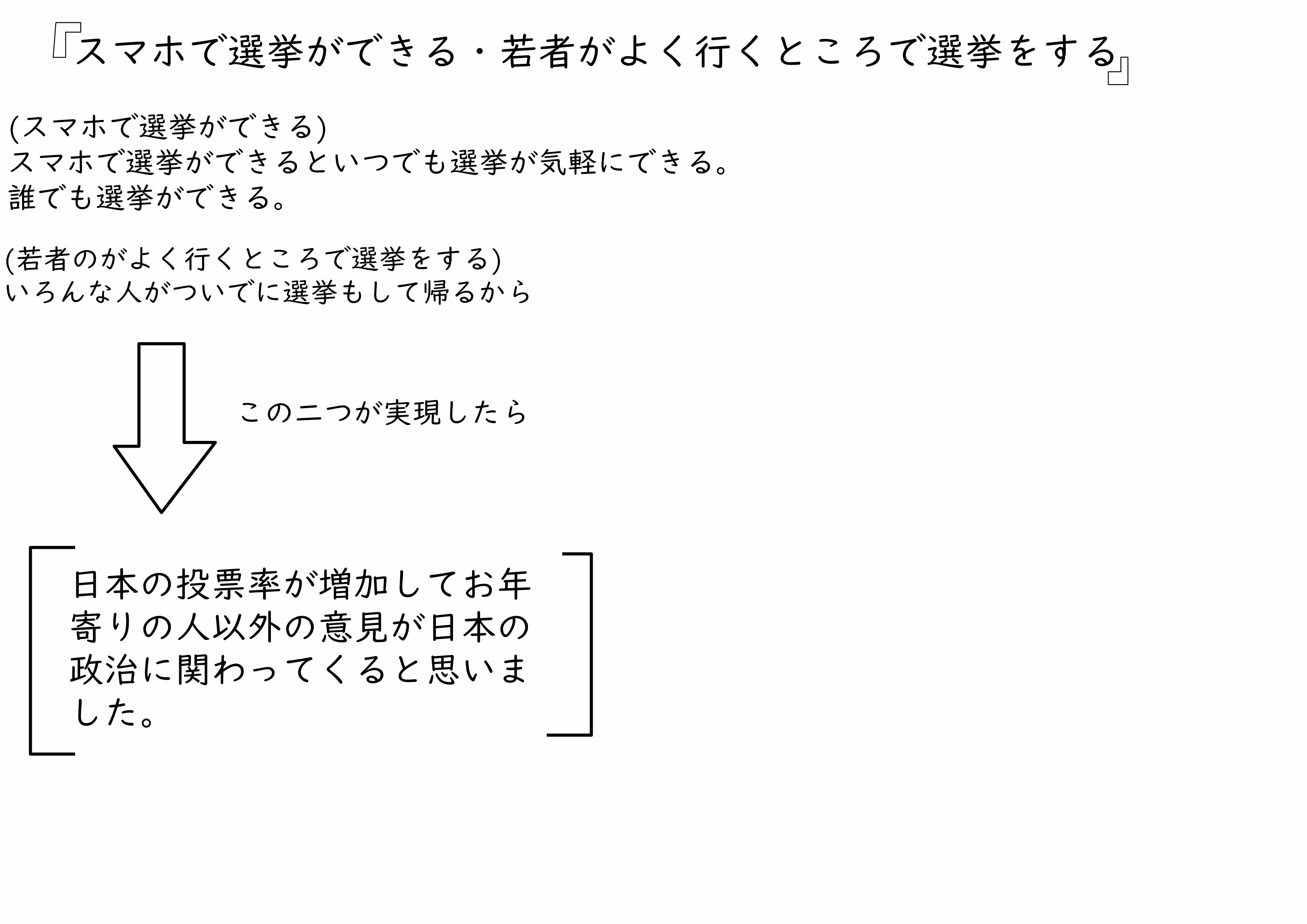

班ごとに取り上げる視点や視野はさまざまで、選択したツールによっても思考の流れが違ったものになるよう。気がつくと授業の終盤では、さまざまな意見が集まっていた。各班の進捗は、他のタブレットにも共有されていてリアルタイムで更新され見ることができる。同時に他の生徒の意見を見ることができるのもICTの良さではないだろうか。

最後には自分の立てたプランを発表し合い、授業は終わりを迎えた。3年後には投票権を持つ彼らにとって「今回の授業が選挙へ行くきっかけのひとつになればいいですね」と丹羽教諭は授業を締めくくった。自分の考えを思考ツールを用いて見える化し、他者と共有して練り上げていくことで、生徒自身の政治への関心を高めることにもつなげられたのではないだろうか。

授業研究会

現状と課題

その後行われた、授業研究会では丹羽教諭の意図が説明された。

丹羽教諭「ICTを活用した授業を組み立てる際、民主政治の中の特に若者の選挙参加について取り上げることを決めました。

教科書を基にキーワードとなる“投票率の低さ”や、“どうして投票へ行かないのか”を考えられるような授業づくりを構成し、MetaMoJi ClassRoomやGoogle スプレッドシートを活用して一覧で見えるようにまとめました。」

18歳から選挙権が与えられたが、投票率は低い。授業で若者が政治に興味を持つためのプランを考えることで、将来投票に行く生徒が増えればという意図があったようだ。

丹羽教諭「注意したことは、生徒から、教員の期待と異なる意見が出ても受け止めること。そうすることで、生徒自身が主体的に取り組み、結果として政治に興味関心を持つことにつながるのでは、と仮定し取り組みました。」

丹羽教諭の解説後、他の教諭から感想が寄せられた。

「子どもたちがイキイキと授業に取り組んでいたのが印象的だった。」

「班で話し合う時に、参加していない子がいなかったことが素晴らしかった。」

「生徒たちがツールを使いこなし、授業に主体的に取り組んでいる姿に驚いた。」

その他、質問や改善提案なども多く挙げられた。

教諭A「冒頭でツールの説明がなかったが、事前に使い方をレクチャーしているのですか?」

丹羽教諭「各思考ツールについて説明したプリントを事前に配布していました。ただ、解説は一部しかしておらず、今回の授業でもそれぞれが自己判断で適したツールを選び対応してくれていたと思います。もしかしたら、ツール選びでつまずいてしまう子もいたかもしれません。」

教諭A「ペースがゆっくりな子もいる中で、生徒たちの自主的に行うことを優先し、先生が合間で生徒たちの手を止めない判断は良いと感じました。」

教諭B「タブレットを活用し、生徒たちが話し合いで意見をまとめる中、どのくらいの子たちが前時までの内容を見返しながら行っていたのか気になりました。」

丹羽教諭「MetaMoJi ClassRoomでは、今まで学んできたことを振り返れるようになっていて、閲覧数もこちらで把握できるようになっています。しかし、今回は『計画を立てる』ことで生徒の頭の中はいっぱいになり、振り返りをしている子はほとんど見受けられませんでした。」

教諭B「これまで学んだ内容とつなげて生徒たちに投げかけることで、もっと課題の可能性を広げられるかもしれないと感じました。」

授業後の生徒アンケートには、下記のような回答があり、先生からの指示があまりなく、自分で課題を進めるスタイルの授業に戸惑った生徒もいたようだ。

- 自分の意見をみんなで共有したり聞いたりして深掘りすることができた。

- いろんな意見が分かったし、政治について関心がもてた。

- 自分は選挙に行かないでいいかなと思っていたけど、18歳になったら行こうと思った。

- 何を話し合えばいいかわかりにくかった。

- どんな意見を言えばいいかわからなかった。

- 思考ツールを選ぶのが難しかった。

研究会での、ICT活用だけでなく、授業の進め方や学校としてどのようにDX化を推進していくかの議論は、参観者にとって、自校の課題を見つけるきっかけになったのではないだろうか。

後編では、丹羽広樹先生、教育DX推進担当の市川尚将先生へのインタビューをリポートする。

参考資料

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望