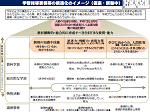

文部科学省HP:学習指導要領等の構造化のイメージ(仮案・調整中)<PDFファイル>より

新指導要領については”アクティブ・ラーニング”を中心に、新聞報道でも大きく取り上げられました。文部科学省のHPでは、「次期学習指導要領に向けたこれまでの審議のまとめ(素案)のポイント」といった資料を見ることができます。

その中の太字になっている部分を抜粋してみます。

○社会に開かれた教育課程

○学校教育を通じて子供たちが身に付けるべき資質・能力や学ぶべき内容、学び方の見通しを示す「学びの地図」

○主体的・対話的で深い学び

○学習指導要領の要であり、教育課程に関する基本原則を示す「総則」を抜本的に改善し、必要な事項を分かりやすく整理。

○カリキュラムマネジメント

少し驚くのが、あれほど新聞でも話題になっている”アクティブ・ラーニング”という言葉が太字にはなっていないということです。これは一体どういうことでしょうか。

それは、次の一文(同資料より抜粋)を読むと分かるように思います。

「アクティブ・ラーニング」の視点は、学校における質の高い学びを実現し、子供たちが学習内容を深く理解し、資質・能力を身に付け、生涯にわたってアクティブに学び続けるようにするためのもの。「学び」の本質として 重要となる「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指す授業改善の視点が、「アクティブ・ラーニング」の視点。

あくまで、アクティブ・ラーニングは「主体的・対話的で深い学び」を実現するための視点であるということです。文部科学省が公表しているイメージ図(最上段の画像)でも、目標を支える手段という位置付けが伝わってきます。

この点を押さえておかないと、アクティブ・ラーニング自体が目的になってしまい、「話し合いをしていればいい」といったことになってしまいます。

では、「主体的・対話的で深い学び」を実現するために、小学校外国語の授業の中で大切にしておくことは何でしょうか。私の考えを書いておきたいと思います。

○目標の共通理解

○思考できる時間と場をつくる

○自分の人生や社会に生かそうという意識を具現化できる

○これらを支え、次につなげる評価方法

これらについて、次号から具体的な取り組みを紹介していきたいと思います。

江尻 寛正(えじり ひろまさ)

倉敷市立連島南小学校 教諭

アクティブラーニングを意識した“子どもが学修する”小学校英語教育実践を紹介したいと思います。平成26年度「わたしの教育記録」(日本児童教育振興財団)特選受賞、「小学校外国語活動研修ガイドブック」(文部科学省)や「英語教育」(大修館書店)等で執筆協力。

同じテーマの執筆者

-

静岡大学教育学部附属浜松小学校 教諭

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望