愉しい授業を創る~愉しい授業づくりの最適編

「愉しい」授業とはどのように創ればよいでしょう?と問われたら、どのように応えますか。

人それぞれ異なるでしょうけれど。

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授 川島 隆

ゆで卵の最適な作り方

ある日の地元新聞の朝刊のコラム欄。

なかなか思うような出来にならない、ゆで卵の作り方が取り上げられていました。

言われてみれば、簡単なようでいて、難しいのが卵料理。

中でも、ゆで卵は、口で言うほどに簡単ではありません。

ゆで上がった卵の殻をむこうとすると、思いのほか、きれいにむけません。

クレーターのようにゴツゴツと、悲しくなるほど不格好になることも珍しくありません。

どうやって、作ればよいのでしょう。

今ならば、ネット検索で、上手に作るコツもあまた世にでていることでしょう。

料理は科学の世界

この朝刊コラムでは、イタリアの研究チームが国際学術誌に発表したゆで卵の最適な作り方に関する論文を紹介していました。

その作り方、つまりは調理法によれば、他の調理法に比べて栄養価が高く、食感も優れているとのことです。

それがどのような作り方なのかはここでは触れませんが、小学校の家庭科で扱うゆで卵は、科学の分野の一つという見方もできます。

黄身と白身からなる卵をどれ位の温度で、どれ位の時間加熱するのか、あるいは冷却するのか。

すると、どのような変化が現れるのかという科学実験とみることもできるわけです。コラムの筆者も語っていますが、まさに「料理は、科学の世界」なんですね。そんなふうに考えると、家庭科の授業もまた面白みを増していくかもしれません。

授業で考えてみましょう。

筆者作成

では、愉しい授業の最適なつくりかたとは、どのようにすればよいでしょうか。

これも今ではネット検索によって、多様な方法が紹介されています。

行政機関からも出ていますし、ハンドブックもあります。

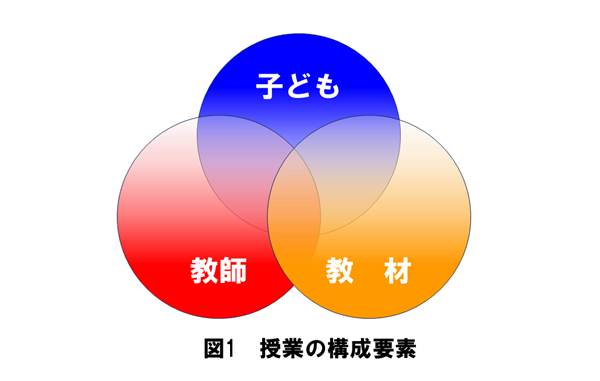

基本的には、図1のように「子ども」「教師」「教材」の3つの構成要素から考えます。

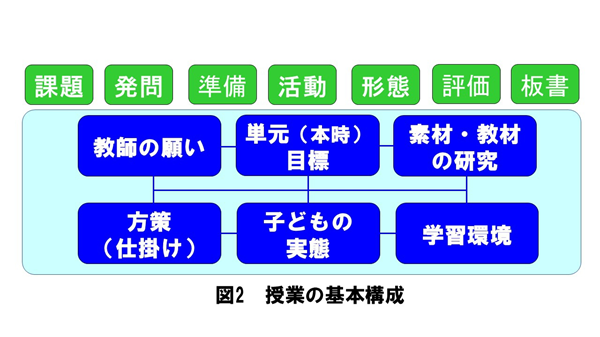

また、図2のように「教師の願い」「単元(本時)目標」「素材・教材の研究」「方策(仕掛け)」「子どもの実態」「学習環境」の6つの基本構成要素をもとに授業を構想したりします。

いずれも比較的スタンダードな授業のつくりかたであると思います。

年度末、残された授業で

年度末を迎え、数えるばかりの授業です。

私ならば初心、つまり初めて今の子どもたちと出会った頃の気持ちに立ち返ってみたいと思うのです。

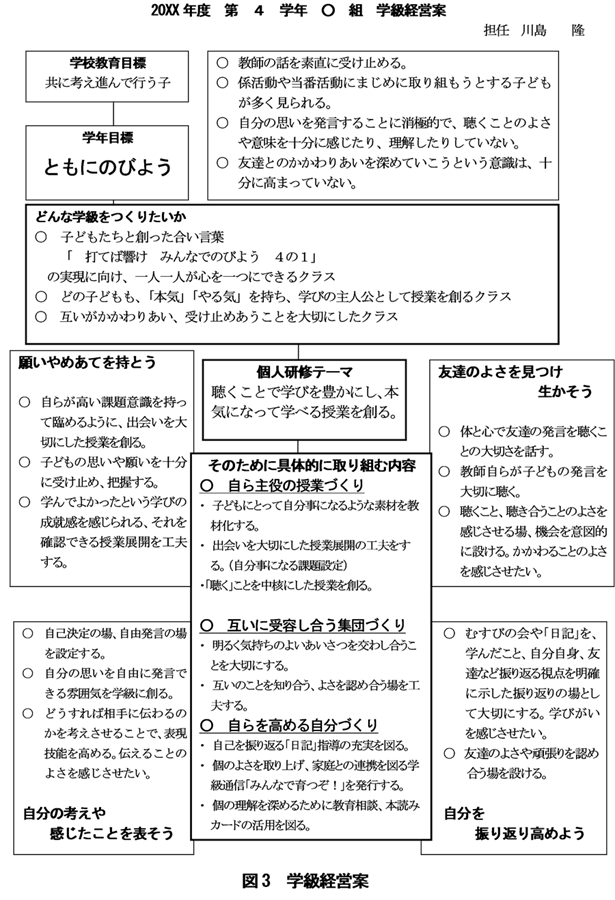

きっとそれぞれの学級でこんな学級を創っていきたいと願いを持ったり、図3のような「学級経営案」に表現したりしたのではないでしょうか。

そこから、子どもと授業を創ってみたいと思うのです。

もちろんスタート時点とは、子どもの姿も、教師の思いも変わってきていることでしょう。

それは、成長、変化と受け止め、子どもたちを認め、褒める材料としていけばよいのではないでしょうか。

先に述べたように、「愉しい授業のつくりかた」は、あまたあるのです。しかしながら、私が担任している学級の子どもたちにとって最適な授業のつくりかたは、そんな沢山の方法があるようには思いません。

なぜなら、目の前の子どもたちは唯一無二の存在であり、その子どもたちの学級担任も私しかいないからです。

残された数少ない授業を思い切り愉しみながら、創っていければよいのではないでしょうか。

そこに、最適な授業があると思うのです。

結びに

年度末、学級経営案の一年の振り返りを書いて、提出したときのことです。

その後、何日かが過ぎて、おそらく当時の教務主任の先生が、こんな言葉を添えてくれて戻ってきました。

「授業の形、それが一つのパターンとしてできてしまうと、授業は、子どもから離れていってしまいます。子どもの思いに寄り添うことを第一に考えたいですね」

授業の最適なつくりかた。

それが、一つの形となったとき、本当に、子どもにとって、最適なのか。

もう一度問い直さなくては。そう思いました。

あと何日、何時間。

カウントダウンが教室で、始まっているかもしれませんね。

子どもを丁寧に見ながら、授業を愉しんでいきたいですね。

参考資料

- 静岡新聞社「静岡新聞 朝刊 大自在」 2025年2月19日

川島 隆(かわしま たかし)

浜松学院大学地域共創学部地域子ども教育学科 教授

2020年度まで静岡県内公立小学校に勤務し、2021年度から大学教員として、幼稚園教諭・保育士、小学校・特別支援学校教員を目指す学生の指導・支援にあたっています。幼小接続の在り方や成長実感を伴う教師の力量形成を中心に、教育現場に貢献できる研究と教育に微力ながら力を尽くしていきたいと考えております。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望