オンライン授業で心がける10のポイント

コロナ禍で、各地域、各学校で苦労しながら授業が進められています。様々な工夫がなされています。熊本市でも、2学期当初は分散登校とオンライン授業が取り入れられました。

昨年度と本年度、オンライン授業を行ってみて、気づいたことがたくさんありました。コロナの第六波が来て、またオンライン授業にならないことを願いながら、オンライン授業におけるポイントを10にまとめてみました。

熊本市立龍田小学校 教諭 笹原 信二

1 最悪を想定しておく

オンライン授業あるあるで、一番は「つながりません」でしょう。Zoomがつながらない場合もあれば、ロイロノート・スクール(授業支援クラウド)やMetaMoJi ClassRoom(授業支援アプリ)がうまく動かない、動画が見られない、等等。

こんなとき、教師がパニックになってしまいがちです。初めから最悪の場合も想定しておきましょう。Zoomでつながっているのならば、もう一台電子黒板や大型テレビを用意しておいて、投影しながら授業することも可能です。それも無理なら実演です。

午前中に授業が集中するために回線が混む場合には、午後から YouTubeやロイロノート・スクールなどで授業を流すこともできます。

2 見えない、見てない、聞こえない、聞いてない 活動させて確認

そもそも見ていない、聞いていない、通常の授業でもありがちなことかな?と思います。オンライン授業では、もっとありがちです。上記のトラブルや、スマホの画面で見ているのでよく見えない場合もあります。

こんなとき、子どもたちを能動的に動かしていくといいでしょう。活動することで、教師側は指示が通っているか確認することができ、子どもたちもちょっとした気分転換になります。

3 集中力が続くのは?

オンライン講座を受けられたことがありますでしょうか?受けられた方で、途中で「退屈だなあ」と感じたことはありませんか?

集中力が続くのは、高学年の子どもたちでも20分が限界でしょう。オンライン授業なら、それよりも短いと考えるべきです。45分間の授業を、10分程度に分割して構成を考えることがあります。オンライン授業では5分間パーツくらいの展開を考えて、集中力を続かせるような授業構成を工夫しましょう。

4 言葉をできるだけけずる

私は授業前には指導案を書きます。特に「水溶液の性質」のような危険な実験を伴う場合には「裏の指導案」も書きます。例えば「ここで塩酸を配る」「待っている子どもには指示する」など細かく書いて動きを確認します。

オンライン授業では、集中力を続けさせるために、できる限り言葉をしぼるようにします。そのためには「表の指導案」とともに「裏の指導案」も作ります。台本です。そのときに話すように文章にします。その過程で言葉をけずっていきます。必要がない言葉が実はたくさんあることに気づかされます。これはとっても大切だと思っています。

5 チーム力を発揮する

一人で、誰もいない教室で画面に向かって話しかける、けっこうわびしいものがあります。

学校の方針次第ですが、高学年ならば教科担当を決めて、教科担任制で取り組むことを勧めます。このとき、複数の教師が配信している教室にいるようにします。メリットは複数の目でチェックできることです。授業に参加していない子ども、機械のトラブル、チャットで質問する子ども、複数の教師がいることで、対応をよりスムーズに行えます。

6 個に応じる

チームで対応することで、担任しか知らないことにも対応できます。あまり理解できていないと思われる子どもには、Zoomを切らないでそのまま残って質問に答えるとか、午後から個別対応するとかの方法をとります。早く問題を解決できた子どもには、発展的な問題を用意しておきましょう。

7 徹底的にやる

オンライン授業中に出した問題に対して未提出の場合などは、徹底的に提出するように指導します。オンライン授業後の学級経営を考えて、きまりはしっかり守ることを意識づけます。

8 オンライン授業に適する内容か吟味する

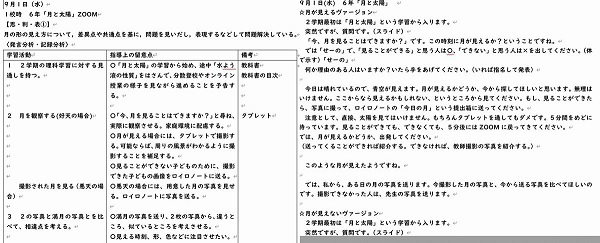

単元の移動などが可能であれば、オンライン授業の順序を変えることも考えておきましょう。例えば、6年生の理科の学習では「月と太陽」は家庭学習が可能です。しかし、残念ながら月を観察するタイミングではありませんでした。そこで「水溶液の性質」を先に扱いました。分散登校で対面の時に使い方を指導し、家庭にある身近な水溶液を調べることをオンライン授業で扱いました。

9 時代のニーズは「鬼滅の刃」!! 「巨人の星」ではない

「巨人の星」では、一球投げるのに一週間待たないといけないこともありました(わからない人も多いですね)。このテンポでは、今はあいません。時代は「鬼滅の刃」。テンポよくいきましょう。

10 笑いは大切

時代に合わせることも必要ですが、普遍的なことも重要です。笑いは大切です。もちろん、たくさんの人が見ているので、「いじる」とか「ブラックユーモア」のようなものではいけません。

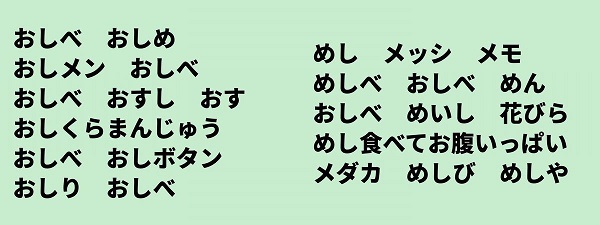

笑いを授業の中に取り入れましょう。笑わせることを考えるのは、けっこう大変です。アイディアを使いますよ。例として5年生の「植物の実やたねのでき方」で、「おしべクイズ」「めしべクイズ」を出しました。ちょっとしたユーモアで、気持ちもほぐれるものです。

まだまだ書きたいことはありますが、今回は10にしぼって。

もちろん、コロナによって、またオンライン授業が始まることがないことを祈っています。

笹原 信二(ささはら しんじ)

熊本市立龍田小学校 教諭

37年の教師人生を終えたが、もう少し学びたく再任用の道を選択。過去の経験を生かしつつ、新しいことにもチャレンジしていきたい。

同じテーマの執筆者

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望