涙をこらえるきみのための学級づくりの教室(5)OODAループとUX

学級づくりで悩める若年教員のために、少しでも役立つ記事を書きたい。スーッと胸がすく新たな視点にふれてくれたらうれしい。

そんな思いで、「涙をこらえるきみのための学級づくり教室」を連載しています。登場する人物や団体、名称は架空のものですが、場面設定や悩み事に対する手立てなどは私自身の実体験を基にしています。

さて、今回は「OODAループとUX」についてです。

この二つの言葉を知っている方はいらっしゃるでしょうか。OODAループとUX。PDCAやUD、GIGA構想、VUCAなどは聞いたことあるけれど、OODAループとUX視点は聞いたことがない方がまだ多いのではないでしょうか。

実はこの二つは学級経営を円滑に行う上で大切な考え方なのです。特に、教師が子ども理解を図るためには、もってこいの「思考ツール」と「視点」です。

高知大学教育学部附属小学校 森 寛暁

episode5.〜OODAループとUX〜

涙をこらえるきみのための学級づくりの教室(5)

わたし──小鳥ももは、今日も風変わりなアザラシのマ・ナザシと一緒にいる。白ひげのおじさんが忙しくなる季節、街には大きめの靴下が家々にぶら下がったり、ドスンッと鎮座したりしている。

「ねえ、ナザシ。少し痩せた?」

「痩せた。さっき測ったら、半径3mm縮んでいた」

「やっぱりね。実は冬に弱いの?」

「それは秘密な」

「まあいいわ。一つ聞きたいことがあるの」

「いいけど、まずコタツの中から出たらどうだ」

「…」

「まあいい。今日はなんだ?」

「あのさー、これまでナザシが教えてくれた学級づくりの指導方法って、あれ、なんであんなこと思いつくの?子どもがガラッと変わるのよねー」

「オラが思いついたのではないけど、伝説の教師の代弁なら少しできるぞ」

「なら、お願いー!」

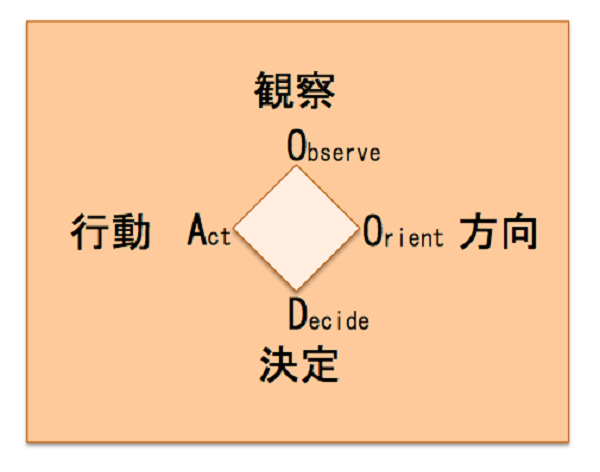

「ずばり言うとOODAループとUX!!」

教師の見方・考え方

ナザシが教えてくれたことは、簡単に言うとこういうことだった。

OODAループと呼ばれる思考ツールと、UXと呼ばれるユーザー体験視点で、子どもの行動の改善策を考えている。だからアイデアが生まれ、形にできるというのだ。

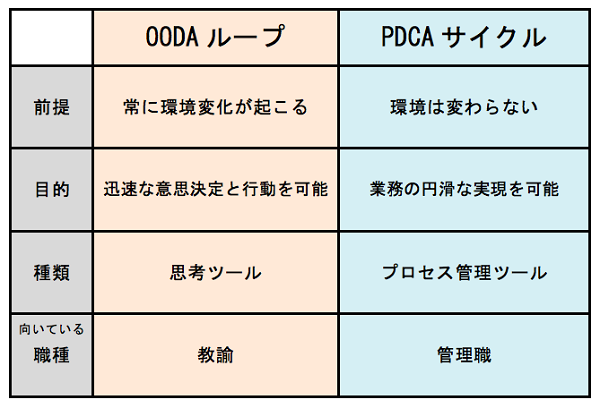

さらにOODAループは、即時指導が大切な教育現場ではPDCAサイクルよりも相性が良いというのだ。

UXとは、User Experienceの略で「ユーザー体験」。Webデザインの世界で広く使われている言葉で、類語としてUIがあり、UI/UXのセットで使われているらしい。

「ちなみに、OODAループとPDCAサイクルってどこが違うの?」

「PDCAサイクルは、達成すべき目標に向けて仕事を計画通りに進めるための《プロセス管理ツール》。OODAループは、変化に臨機応変に対応するための《思考ツール》」

「うーーん。言葉ではなんとなく理解できるけど、なんかしっくりこないな」

「わかった!来月までに事例を集めておく」

「ありがとう!ナザシ」

「UXについても具体例があるとイメージしやすいかもね!」

「おやすみ」

──つづく

(次回:episode6.〜OODAループとUXの活用例〜)

*登場する人物や団体、名称は架空のものです

「管理者視点」ではなく「子どもの体験視点」の意思決定を

応援していただき、ありがとうございます。

これからも、小鳥ももとマ・ナザシの学級経営物語をよろしくお願いします。半年間の連載です。

読んでくださる先生方やその近くにいる人が、くれぐれも疲弊しないように。後ろ向きになってしまった気持ちが、0.5ミリちょっとでも前を向くように。

子ども理解を行うときに必要なのは、管理者視点の業務改善計画ではなく、子どもの体験視点に立った教師自身の意思決定ではないでしょうか。

コロナ禍で登場した自粛警察は、まさに管理者視点の典型的な例だと思います。

グレン・グールドの『ゴールドベルク変奏曲』に彼のパンク精神を重ねながら

森 寛暁(もり ひろあき)

高知大学教育学部附属小学校

まっすぐ、やわらかく。教室に・授業に子どもの笑顔を取り戻そう。

著書『3つの"感"でつくる算数授業』(東洋館出版社)

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望