小学校英語を学修にするために PART1

アクティブ・ラーニングを意識した小学校での英語授業を行うためには何がポイントになるでしょうか。

PART1として、「目標の共通理解」について説明したいと思います。

倉敷市立連島南小学校 教諭 江尻 寛正

新指導要領は2020年度から完全実施、2018年度からは移行期間になります。

その中で小学校英語も大きく変わり、高学年は教科として週2時間、中学年から外国語活動として週1時間の実施となります。

それに向けての研修が各地で始まっています。私も今年度は講師として呼んでいただくことが例年よりかなり増えました。その中で質問が多かったことは大きく2つありました。

1つは、具体的な活動についてです。やはり、「明日からすぐにできる」という情報のニーズが高いです。これについては、これまでのつれづれ日誌を読んでいただけたらと思います。

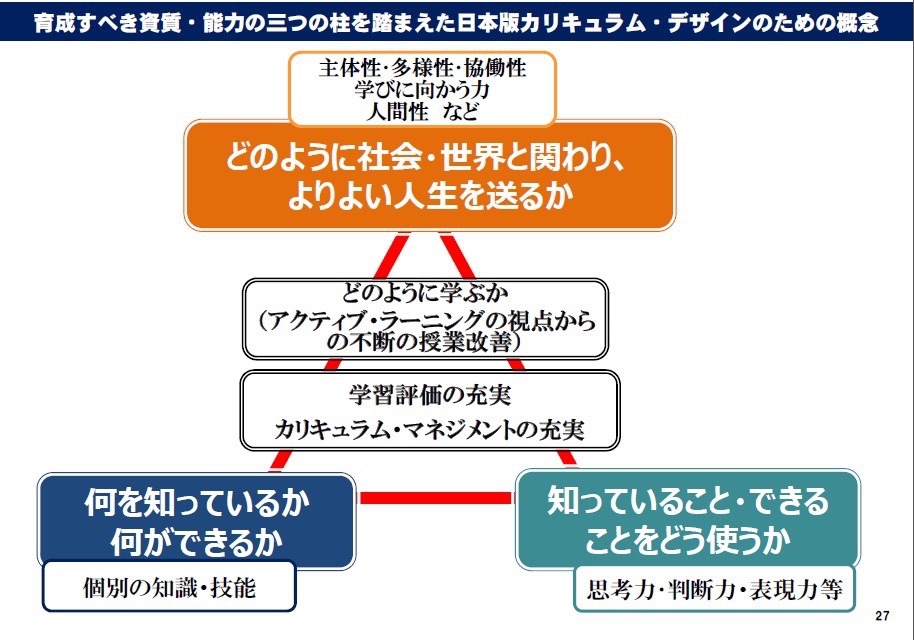

もう1つは、新指導要領になってから求められる教科としての小学校英語のイメージについてです。どんなことを大切にすれば、アクティブラーニングでの視点からの学びになり、「知識・技能」「思考力」「学びに向かう力」といった育成すべき資質・能力を育むことができるかということです。

今期はこの点について、私の考えを紹介していきたいと思います。

目標の共通理解

子どもが主体的に学ぶためには、その活動のゴールが分かっていることが必要不可欠だと思います。

「Let's play ◯◯ game!!」とただゲームをやるだけでは「楽しかった」で終わります。

ですが、「このGameを何のためにやるのか」を子どもが知っていると「この表現を言えるようになった!」と自信をつけることができます。

だから、単元のゴールを子どもと共通理解しておくことがとても大切だと思います。

また、さらに長い視点として、指導要領にある目標を子どもに分かる言葉に変え、年度当初に子どもと共通理解しておくと、子どもはより主体的に学習に取り組むことができるようになると思います。

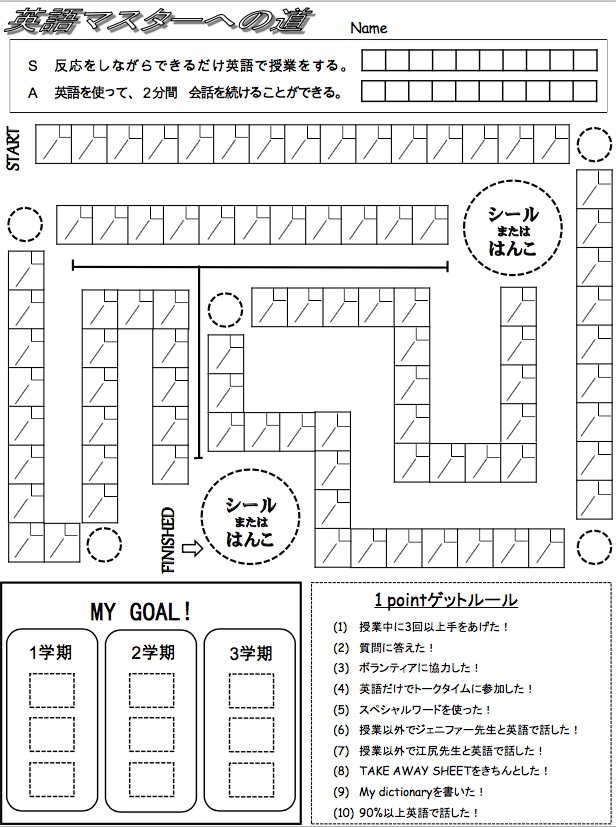

私はそれをワークシートの上部に提示し、いつも確認できるようにしています。

そして、ルーブリックの視点も取り入れ、A目標(全員が達成してほしい目標)のさらに上のS目標を子どもと一緒に考えて設定するようにしています。

1年後の自分ができるようになればいいことを知り、その上をいく目標を自分たちで決める。

目標の共通理解と目標設定を指導者と学習者が共に行うことで主体的な学び手である学修者がに育っていくと思います。

次号では、この目標が絵に描いた餅にならないための工夫を紹介したいと思います。

江尻 寛正(えじり ひろまさ)

倉敷市立連島南小学校 教諭

アクティブラーニングを意識した“子どもが学修する”小学校英語教育実践を紹介したいと思います。平成26年度「わたしの教育記録」(日本児童教育振興財団)特選受賞、「小学校外国語活動研修ガイドブック」(文部科学省)や「英語教育」(大修館書店)等で執筆協力。

同じテーマの執筆者

-

静岡大学教育学部附属浜松小学校 教諭

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望