日本人は何を食べてきたのか(vol.1) 【食と文化】[小6・社会科・総合]

食育は家庭科や総合的な学習の時間だけが受け持つものではありません。理科、社会科などどの教科でもアイディア次第で楽しく展開できます。教材開発のノウハウや子ども達の興味・関心を高めながら、望ましい食生活習慣を育てていく授業作りのヒントを、武庫川女子大学・藤本勇二先生主宰、食で授業をつくる会「食育実践研究会」がご紹介します。第四回目のテーマは「日本人は何を食べてきたのか」。「食」にかかわる体験を通じて日本の歴史を実感しましょう。

藤本勇二(ふじもと ゆうじ)

武庫川女子大学教育学部 教授。小学校教諭として地域の人に学ぶ食育を実践。文部科学省「食に関する指導の手引き」作成委員、「今後の学校における食育の在り方に関する有識者会議」委員。「食と農の応援団」団員。環境カウンセラー(環境省)。2010年4月より武庫川女子大学文学部教育学科専任講師。主な著書は『学びを深める 食育ハンドブック』(学研)、『ワークショップでつくる-食の授業アイデア集-』(全国学校給食協会)など。問題解決とワークショップをもとにした食育の実践研究に取り組む「食育実践研究会」代表。'12年4月より本コーナーにて実践事例を研究会のメンバーが順次提案する。

「食」が歴史を身近なものにする

「食」を通して歴史を身近に感じたり、歴史の学びをより実感のあるものにしたりすることができます。題して「日本人は何を食べてきたのか」。これを「○○の食事」、「貴族のチーズを作ろう」、「○○時代の食事を調べよう」の3回分の学習にし、食を教材として取り上げました。ここでは「その1」と「その2」に分けて紹介します。卑弥呼や家康は何を食べていたか?

黒板に「○○の食事」と板書します。「この“○○”には歴史上の人物名が入ります」と言いながら卑弥呼、紫式部、源頼朝など歴史上の人物の6枚の絵を順番に並べます。このとき、年表を使ってどの時代の人物かを簡単に説明しながら進めます。次に、「問題です。ここに出てきた人物が食べたと思われるメニューを発表します」と、下記のような献立例を読み上げます。このとき「ノビルとは田の畦や野原などに生える山菜です」というように、子どもたちにわからない言葉には説明を加えます。

そして、「紹介したメニューは、誰の食事でしょうか」と、6人の人物と献立例を対応させます。

|

![食育と授業:【食と文化】[社会科・総合]その1](/images/content/7970/himiko.gif) |

子どもたちは、クルミやクリから卑弥呼のメニューや、現代人のメニューについてはすぐにわかりましたが、それ以外は難しかったようです。それでも誰の食事であるかを考えることによって日本人の食事の移り変わりに関心を持ったようです。

|

「卑弥呼の歯がいーぜ」で噛む大切さを教える

一方、現代人は621回で11分。「現代は、 市販されている食品に柔らかい食べものが多くなっています。あごを使わなくても簡単に食べられます。あごは、使わなければ使わないほど衰えます。あごが衰えることで、すでに数々の弊害が出て、問題となっています。よく噛むとどんないいことがありますか?」と子どもたちに問いかけると、「消化にいい」「脳が発達して賢くなると聞いたことがある」「だ液が出るのでいいらしいよ」と、次々に発言が飛び出しました。

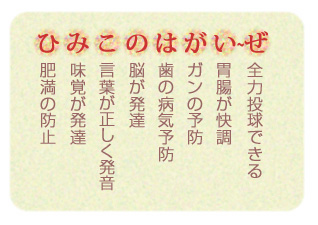

「だ液の中にある酵素がデンプンを糖に変えること」、「よく噛むと消化がよいというのはこのためであること」、さらに「だ液には発ガン物質を防ぐ働きもあること」を補足説明し、先ほどの子どもたちの発言を受けて、「噛むとどんないいことがあるか、キーワードの頭文字を並べると」と言って「ひみこのはがいーぜ」と板書しました。

「『の』は脳の発達ですね。他の頭文字は何を表していると思いますか?」

答えは次の通りです。

|

この頭文字をとって、「卑弥呼の歯がいーぜ」と覚えるといいでしょう(「日本咀嚼学会」の標語より)。この標語は子どもたちには大変印象的なメッセージとなりました。

(文:藤本勇二 イラスト:みうらし~まる)

授業の展開案

![]() 各時代の食事を調べてみましょう。食事の内容だけでなく調味料や食器についても調べてみるとおもしろいですね。

各時代の食事を調べてみましょう。食事の内容だけでなく調味料や食器についても調べてみるとおもしろいですね。

![]() ジャガイモはインドネシアのジャカルタを拠点にしていたオランダ人によって、長崎に入ってきたといわれています。食べ物が日本に伝来した歴史を調べてみると諸外国との交流が見えてきます。

ジャガイモはインドネシアのジャカルタを拠点にしていたオランダ人によって、長崎に入ってきたといわれています。食べ物が日本に伝来した歴史を調べてみると諸外国との交流が見えてきます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 授業実践リポート

授業実践リポート 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望