歴史教育における探究とは(後編) 全国歴史教育研究協議会 第65回研究大会 シンポジウム

2024年7月25日(木)~27日(土)に開催された全国歴史教育研究協議会 第65回研究大会(埼玉大会)では、「歴史教育における探究とは何か」をテーマに講演や分科会、渋沢栄一関係の史跡見学などが実施された。

前編では、第1分科会「シンポジウム」の基調講演、歴史総合及び日本史探究の講演を紹介した。後編では、世界史探究の講演と質疑応答の様子を紹介する。

歴史総合を学んだ生徒は、世界史探究でいかなる探究活動を行うのか

史・資料と対話しながら、自らの仮説を検証

愛知県立大府高等学校 教諭 野々山 新氏

野々山 新氏:歴史総合で得た学習成果を踏まえた世界史探究は、従来の世界史Bとは異なる授業デザインが求められます。論点は大きく2つあると思います。1つ目は中学校でもあまり扱わず、歴史総合でも扱わない前近代をどのように実践するか、2つ目は歴史総合でも扱う近代以降をどのように扱うのかということです。

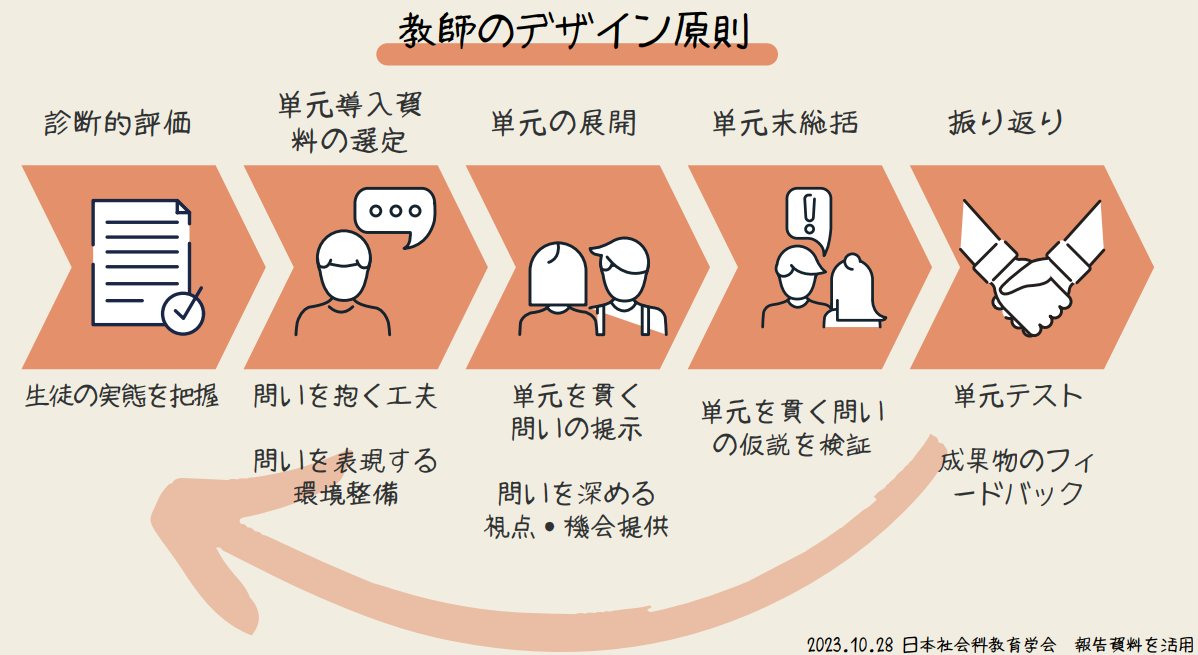

私が重視している歴史教育の目標「歴史的な見方・考え方を働かせる学習活動を継続することを通して、多元的民主主義社会を形成する市民を育成する」を実現するため、以下の3つを軸としています。

- 単元を貫く問いの設定

大項目E地球世界の課題(4)地球世界の課題で、生徒の学びを最大化させるためには、生徒が自らテーマを立てる必要があります。各単元でパフォーマンス課題に取り組み、単元学習前に立てた仮説を検証しながら、抱いた疑問を回収していくことは、中学校の社会科や歴史総合との接続においても有効であるといえるでしょう。

- 問いに着目した内容の精選

世界史Bの4単位から、世界史探究の3単位へ減少していることに対応する必要性は非常に高いと私は感じています。学習指導要領には「詳細で専門的にならず」という留意事項、「世界の歴史の大きな枠組みと展開の理解」という科目の特徴を踏まえる必要性が示されています。個人的にこの点については「大胆に取捨選択してよい」と後押ししてくれていると受け止めている次第です。 - 資料解釈と教授行為とのバランス

生徒にアンケートを行い、「歴史総合の授業をこれから学ぶ後輩に対して、この科目の特徴を説明するとしたら、あなたはどのように説明する?」と質問したところ、37%が「考える」と回答しました。一方で、22%が「暗記が不要」と回答したのです。授業では一斉講義はせずに、問いと資料で構成したワークシートで、現代的諸課題に関わる単元を考察する活動を行っていました。したがって、「暗記しなくてもテストで点数が取れる」と捉えた生徒も一定数いたため、1年生では講義による事実理解の確認も必要と感じました。

世界史探究の生徒の学びを分析したところ、時代や地域の特質に踏み込みながら、問いと考察がらせん的構造をなす探究活動が見られました。これには、歴史総合で資料を読み取るスキルを培ったことが大きく寄与しているといえるでしょう。

単元「万里の長城はなぜ世界遺産として認定されているのだろう?」(融合と対立をどう記憶すべきか)では、次のような感想がありました。

- 中国の歴史は漢民族だけで歴史を築いていったのだと最初は思っていたけれど…

- 今の中国人の中には、元々遊牧民だった人の子孫がいたりするんじゃないかと思った。

- 建設物一つにおいてもたくさんの歴史がある。。

- 今まで万里の長城は遊牧民を防ぐものとしか考えていませんでしたが、漢や唐から見た視点・遊牧民側から見た視点で違って面白さがありました。

- この単元を通して、様々な視点から歴史をとらえることの重要性がわかりました。

また、世界史探究は現代的諸課題と直接接続しなくてもいいと考えていますが、歴史学習が社会をより良くすることにつながるという教科観の浸透も、実践上の基盤となっていたと思います。一方で、時間軸と空間軸がそれぞれ異なる対象世界の学びは、生徒と距離があることから、積極的に取り組む生徒は3~4割というところで、主体性を担保することに難しさも感じています。

質疑応答・まとめ

終盤では下記の論点で、質疑応答とまとめの時間が設けられた。

- 必履修科目としての「歴史総合」では何をどこまで習得させるのか

- 「探究」は歴史学習全体を通じて行われるのか、探究科目のまとめとして行われるのか

- 探究における「問い」の立て方について

- 歴史学習における「資料を活用する技能」とは

- 探究活動の評価について

- その他

ここでは各パネリストの意見や主な回答をまとめて紹介する。

會田康範氏:「総合的な探究の時間」と「日本史探究」における探究の違いについてお話しします。日本史探究の授業は歴史を語る文字資料や写真資料を用いますが、“生の一次資料”を扱うことはなかなかできません。反対に総合的な探究の時間では、実物も活用し、そこから探究活動が始まります。この点が大きな相違点といえます。

当校では総合的な探究の時間を高校2年に設置していますが、本質的な探究はその1年間だけで終わるものではありません。重要なのはカリキュラムの枠を越えても、自発的に探究し続けることであり、そのため授業内で“きっかけ”を与えることが私の役割であると考えております。

「身近な文化財」に関するレポート課題においては、国宝や重要文化財よりも未文化財を紹介してもらうことが個人的にはうれしいですね。なぜなら、有名な文化財はネット上の紹介文を参考にできますが、未文化財は自分の言葉で表すしかないためです。

渡邊大地氏:「生徒が熱意を持って探究している」と感じる瞬間は、実は授業中ではなく、授業が終わった後だと私は思います。授業終了後に「考えすぎて疲れました!」と感想をもらうと、それだけ集中して取り組んでもらえたんだと肌で感じますね。さらに休み時間などに生徒同士が「あのときのあれって、こういうことなんだよね」と雑談している光景を見ると、授業をきっかけに探究心を持ってくれたと実感できます。そのため私は、授業ですべての生徒がそのような意識を持てるよう試行錯誤するとともに、探究の一連の学びのサイクルを中長期的に生徒自身が回せるようにすることも、深く心がけています。

各学校の総合的な探究の時間の進め方や、やり方の方針とうまく紐づけながら展開していくことも重要なポイントだと思います。

野々山新氏:渡邊先生がお話しされたように、教師が指示しなくても、生徒が考えたり、話し合ったりしている状態が、探究活動の理想の形だと思います。私の場合、世界史探究の授業においては、生徒たちが切実性を持って取り組めることを意識しています。授業中に「させられている」といった反応が少しでも見られたときは、速やかに改善するように徹底しています。

本日ご紹介させていただいた、「単元を貫く問い」を立てる方針としては、生徒にとって“驚き”と“発見”を感じられるかをキーワードとしています。「何でこんなことやらなきゃいけないの?」から「気になるからやってみたい!」となる要素を盛り込むことが大きなカギだと思いますね。言い換えれば「生徒に刺さるもの」を突き詰めていくと、探究の学びが深まると感じます。

下山忍氏:現在行われている探究活動は、直接的には、2008年の学習指導要領改訂で登場した、「習得・活用・探究」という学びの展開が始まりです。

各教科の探究の時間と、総合的な探究の時間における探究活動の大きな違いは、前者は各教科の「見方・考え方を踏まえる」ということにあり、総合的な探究の時間は「教科横断的な発想で取り組む」ことです。つまり、総合的な探究の時間では、生徒が学ぶあらゆる教科の見方・考え方を総動員させて立ち向かうことになるので、その中では歴史的な見方・考え方で取り組む必要もあると私は考えます。

記者の目

問いや課題を自ら探り、情報を収集・整理しながら、真の姿を見極めようとする「探究学習」。変化が著しい今の時代に活躍する人材になるためには、不可欠な学びといえるだろう。講演で紹介された実践を通じて得たスキルが、将来社会でどのように活きるのか、今後も注目していきたい。

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

関連記事

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

授業実践リポート

授業実践リポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望