歴史教育における探究とは(前編) 全国歴史教育研究協議会 第65回研究大会 シンポジウム

歴史教育の発展向上を目的に、1960年に発足した全国歴史教育研究協議会(全歴研)。現在は、各都道府県の歴史教育研究会や地理歴史科研究会、社会科研究会歴史部会などの48団体が参加し、年1回の研究大会や研究紀要刊行など、さまざまな取組を展開している。

2024年7月25日(木)~27日(土)に開催された埼玉大会では、「歴史教育における探究とは何か」をテーマに講演や分科会、渋沢栄一関係の史跡見学などが実施された。本記事では、第1分科会「シンポジウム」の様子を前編・後編に分けて紹介する。

登壇者

<パネリスト>

「基調講演」下山 忍氏(東北福祉大学・教授)

「歴史総合」渡邊 大地氏(前埼玉県立浦和高等学校・主幹教諭)

「日本史探究」會田 康範氏(学校法人学習院 学習院高等科・教諭)

「世界史探究」野々山 新氏(愛知県立大府高等学校・教諭)

<コーディネーター>

小林 武史氏(埼玉県立新座高等学校・教頭)

地歴科・歴史科目における“探究”について

資料に問いかける学習

東北福祉大学 教授 下山 忍氏

下山 忍氏:新高等学校学習指導要領は2022(令和4)年度から年次進行で実施され、2024(令和6)年度で全学年がそろいました。地理歴史科においては新設された必修科目「歴史総合」で得た学びを日本史探究・世界史探究の発展的内容にどう結びつけるかが課題なので、今回は改めて「探究」について整理してみます。

高等学校学習指導要領の改訂により、探究科目として「古典探究」「地理探究」「日本史探究」「世界史探究」「理数探究基礎」「理数探究」が新設されました。教科外の「総合的な探究の時間」は、従来の「総合的な学習の時間」から変更されたものですが、前提と目的が大きく異なります。前者は「課題を設定し解決していくことで、自己の生き方を決定していく」なのに対し、後者は「自己の在り方・生き方と一体的で不可分な課題を発見し、解決していく」とされているのです。

歴史科目における探究活動は、下記のように、それまでの学習を踏まえた「まとめ項目」に特に位置づけられおり、生徒自らが主題を設定して、多面的・多角的に考察・構想し、現代的な諸課題を理解することが求められています。

歴史総合:大項目Dグローバル化と私たち(4)現代的な諸課題の形成と展望

日本史探究:大項目D 近現代の地域・日本と世界(4)現代の日本の課題の探究

世界史探究:大項目E 地球世界の課題(4)地球世界の課題の探究

2025(令和7)年度入試から新学習指導要領による大学入学共通テストが始まりますが、公表された試作問題では探究活動を想定した設問が目立ちました。例えば次のような、資料を分析し、判断する力を評価する設問があり、それぞれ、班の発表を聞いてさらに深い探究をする、資料を読み解くことで「問い」が習熟していく場面を扱っています。

試作問題『歴史総合,日本史探究』より

第1問:歴史総合の授業で、「人やモノの移動とその影響」という主題を設定し、環太平洋地域を取り上げて、各班で発表をまとめた。二つの班の発表について述べた次の文章A・Bを読み,後の問い(問 1~9)に答えよ。

第6問:レイさんは、日本史探究の授業で地域の資料を通して日本の近現代史を学び、関東地方のα市の郷土博物館を訪ねてみた。その郷土博物館での展示や解説などに関連する後の問い(問 1~5)に答えよ。

探究活動のカギは「生徒による主題設定」であり、そのためには「問いの表現(生徒が資料の読み取りから、興味・関心や疑問、追究したいことを見いだす学習活動)」により「問い」を習熟させていくことが不可欠です。

問いを表現する活動は、歴史総合で3回、日本史探究では4回、世界史探究では3回、大項目ごとに1回ずつ設定されています。問いと主題の関係性を学び、課題意識を育むことが大切ですが、そのためには生徒の表現した「問い」と、それと関連づけた教師による「主題」の設定がポイントになるといえるでしょう。

「問い」の設定の例

- 時系列に関わる問い…時代や年代、過去の理解

- 諸事象の推移に関わる問い…変化と継続

- 諸事象の比較に関わる問い…類似と差異、意味や意義と特色

- 事象相互のつながりに関わる問い…背景や原因、影響や結果、転換や画期

- 現代世界とのつながりに関わる問い…歴史と現在、歴史的な見通し・展望、自己との関わり

歴史的な見方・考え方を育む歴史総合~現代的諸課題の考察を通じて~

問いを立て、考察し、表現する反復練習が必要

前埼玉県立浦和高等学校 主幹教諭 渡邊 大地氏

渡邊 大地氏:現在、私は埼玉県教育局に勤務していますが、昨年度まで埼玉県立浦和高等学校(以下、浦和高校)に7年間勤務しておりました。今回の発表は前職での授業実践報告となります。

2021(令和3)年度に埼玉県高等学校教育課程改善委員会に参画し、新学習指導要領の実施にむけて委員の先生方や浦和高校の先生方とも単元計画やモデル授業の検討を行いました。

なお、浦和高校の教育課程としては1年次に全員が歴史総合を、2、3年次で文系選択の生徒が主に日本史探究か世界史探究を学びます。一方で理系選択の生徒の大半にとって、歴史総合が高校で学ぶ最初で最後の歴史科目となります。

歴史総合の授業運営にあたり苦悩したのは、歴史総合が大学入学共通テスト試験科目に指定されたことであり、そのため受験対策としての指導も必要であると考えました。

先生方と議論した末、一つのクラスに対して日本史と世界史の教員が協同して展開する授業運営を試行することにしました。

これは単にそれぞれ授業を行うというものではなく、教員が各授業内容を共有しながら授業の方向性を常に確認し、特に「広い視野」「グローバルな視点」の醸成を重視し、お互いに補足し合ったり、比較し合ったりして指導を進めるものです。各教員が専門性を土台に連携することで、日本と世界のつながりを意識した授業実践ができると考えました。さらに一つの事象を多面的・多角的に考察するきっかけを提供できるのではないかと感じたのです。

年度末に行った授業アンケートでは、「重なっている時期や物事について2人の先生の視点や考察の仕方を学べた」「同じ事象について、それぞれの先生の違った切り口を合わせると、世界史と日本史のそれぞれのイメージが合体した」などポジティブな評価が8割を超えました。一方で、「正直教師が変わることで授業の形式が大きく異なり違和感を抱いた」といったネガティブな評価もありました。

今回の実践報告は、歴史総合の大項目B近代化と私たち(4)近代化と現代的な諸課題について、これまでの学びを踏まえ、自由・制限、平等・格差、開発・保全、統合・分化、対立・協調などの観点から主題を設定し、諸資料を活用しながら追究・解決する活動を構想・実践したものです。

「平等・格差」をテーマに、近代化の功罪を考える2時間の授業では、次の問いと史・資料を掲載したワークシートを配布し、「問いに向き合い、考察する力」を養いました。

ワークシート「近代化は日本社会に何をもたらしたのか」より

- 近代化は日本社会に何をもたらしたのか。

- 産業革命が達成されてよかった点は何か。

- 産業革命が達成されて生じた問題点は何か。(「日本之下層社会」)

- 当時の政府の貧民救済策の実態とは。(明治7年12月8日太政官達 第162号「恤救規則)

- 窮民救助法案は何故否決されたのか。(帝国議会議事速記録)

- 「貧困は怠け」となるのはなぜか。(福澤諭吉「西洋事情」、井上友一「救貧制度要義」)

- 明治期と現代社会における貧困問題の相違点・類似点とは。(厚生労働白書)

- 近代化は日本社会に何をもたらしたのか。(課題に対して私たちや社会はどうあるべきか)

授業後、小レポートをGoogleClassroomで提出させ、「テーマに対して複数の観点から自分なりに考察を加えている」「根拠を挙げて論理的に自分の主張を展開している」「歴史的事象などについて正しく理解している」といった要素を評価しました。

浦和高校の1年生は、中学校レベルの基礎知識は身に付いており、多くの生徒が歴史的文脈を踏まえて課題を発掘し、資料を読み取っていましたが、これまで3年生の授業で使用していた史・資料は少し難しかったようで、3年生と比べると、史・資料に対して気づいたことや批判の書込みもほとんど無く、レポートのために自分で調べてみたという生徒も10%未満で、自分の問いを立てて、スムーズに考察・表現するには足場掛けや反復練習が必要だと感じました。

しかし興味関心は高まったようで、理系選択の生徒からも「授業を通じて、気になったことをもっと自分で調べてみたくなった」「もっと歴史に関する本を読んでみたくなった」「ニュースの見方が変わった」などの声が寄せられました。歴史総合が単なる歴史の入門ではなく、課題解決に向けてどうあるべきかを考える探究的な学びの後押しにつながったことは大きな価値があったと感じています。

日本史探究を自分事の学びとする回路―「脱歴史時代」に歴史的思考が始まる<場>と<時>―

身近な文化財調査から現代の日本の課題へ

学校法人学習院 学習院高等科 教諭 會田 康範氏

會田 康範氏:2022年に岩波書店から『歴史はなぜ必要なのか―「脱歴史時代」へのメッセージ』という本が出版されました。副題として書かれた「脱歴史時代」は、“今が絶対視され、過去・未来とは断絶されていること”を示唆しています。つまり、時系列や推移、因果など歴史的思考で不可欠な視点が軽視、無視される可能性を危惧したものです。

新学習指導要領の「日本史探究」において私が注目しているのは、(3)諸資料の活用と関係諸機関との連携について(内容の取扱いの(1)のウ)の「地域の文化遺産」「諸資料を整理・保存することの意味や意義、文化財保護の重要性に気付く」です。これらを具体化することで、日本史探究を“自分事”として学ぶことができると考えます。

学習院高等科では、1年で必修として歴史総合を、2年で必修として日本史探究と総合的な探究の時間を、3年では選択として日本史探究を学ぶという体制です。私は日本史探究と総合的な探究の時間を担当しており、それぞれが相互に補完し合うように授業を展開しています。

日本史探究では身近な文化財を取り上げるのが特徴です。この授業は「歴史叙述の根拠となる史資料は文化財でもあること」を軸としています。学習活動の一つに「学習院目白キャンパスに所在する文化財を調査する」というものがあり、これは近世の村絵図や明治期の地図を活用しながら、学校の立地について歴史的に考えるという内容です。

レポート課題の一つに「自宅から最も近い文化財を調査して紹介する」というものがあります。ここでは、あらゆるものは文化財となる可能性を持っていること、指定・登録されていない「未文化財」という概念を強調しています。2023年度の授業では、多くの生徒が自宅から徒歩・自転車で20分以内にある文化財を取り上げました。

なかには、「将来的に文化財になりうる」として田園調布の美しい街並みを紹介するレポートもあり、未文化財という概念を理解している様子がうかがえました。文化的景観として選んだ桜並木の堤防(幸手市)から、江戸近郊農村の開発や治水にも関心を持ち、自発的に自治体史などを調査した生徒もいます。

生徒が6月に提出した身近な文化財のレポートから、いくつかは以後の系統的な通史学習の中に教材化して落とし込むことで、身近な文化財から歴史を自分事として考えることにつながるように工夫しています。

教材化の例

- 月島→佃島・石川島などの江戸湾の埋立・産業革命

- 勝どき橋(日露戦争にちなんだ名称。1940年の東京オリンピック・万博計画で架けられた。)→博覧会政策・近代日本の大国化

- 絵画館→明治時代

総合的な探究の時間は毎年18前後の講座が開設され、私はそのうちの一つ「博物館を知ろう」を担当しています。これは歴史系・美術系博物館や学芸員の業務を体験的に学び、そのまとめとして展覧会を開催するというものです。たくさんの展覧会に連れて行き、展示レポートを提出させて表現力を育成します。

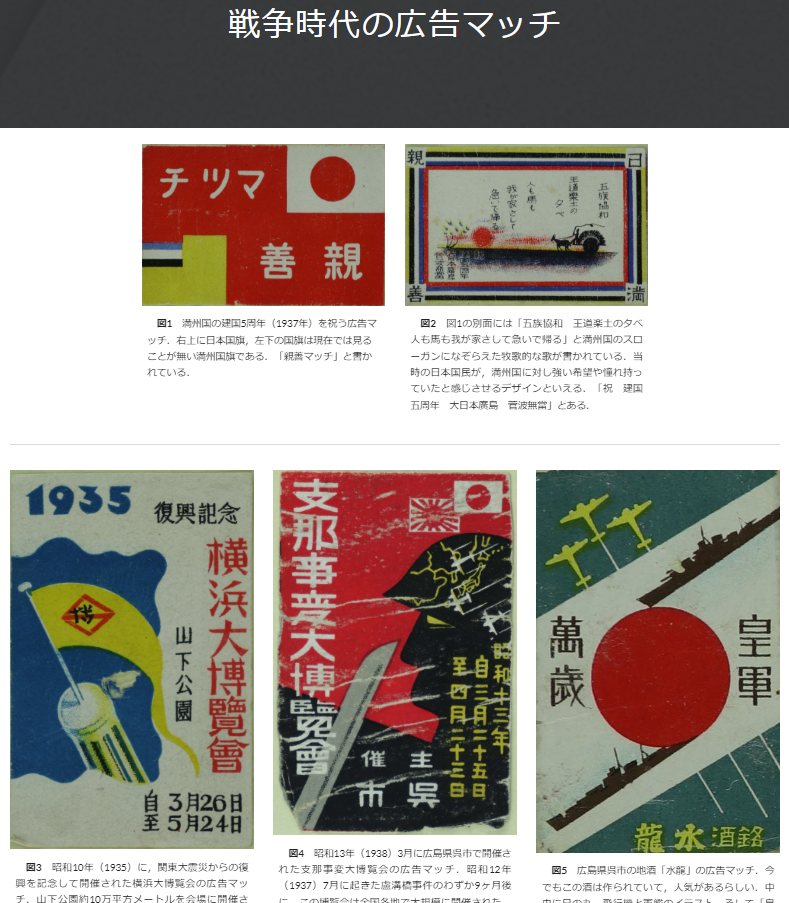

2023年度は『今昔之感~再発見、過去と現在をつなぐもの~』と題したオンラインミュージアムを公開しました。生徒が自宅から持ち寄った素材を解説文とともに掲載するというものですが、祖父が収集していた戦時中の広告つきマッチなど、貴重なアイテムも目立ちました。調べても情報が見つからない場合もありますが、歴史家も体験していることで、「分からないと分かったのも大きな成果」と伝えています。

これらの学習活動により、身近な文化財に触れ、過去とのつながりを自覚することで「歴史的思考が始まる」と考えています。その歴史的思考を養成するためには、探究的な学びというアプローチは不可欠といえます。今後も、探究的な学びと系統的通史学習を、どのように有機的に関連づけるかを課題に、さまざまな取組を行っていきたいと思います。

後編では、野々山 新氏の「世界史探究」の講演や質疑応答の模様を紹介する。

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

関連記事

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

授業実践リポート

授業実践リポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望