給食とICTで昆布ロードをつなぐ(2) 【食と文化・ICT】[小学校全学年]

食育は家庭科や総合的な学習の時間だけが受け持つものではありません。理科、社会科などどの教科でもアイデア次第で楽しく展開できます。教材開発のノウハウや子ども達の興味・関心を高めながら、望ましい食生活習慣を育てていく授業作りのヒントを、武庫川女子大学・藤本勇二先生主宰、食で授業をつくる会「食育実践研究会」がご紹介します。

第190回目の単元は「給食とICTで昆布ロードをつなぐ(2)」。利尻島と渡嘉敷島を結ぶ昆布ロードをテーマにした交流学習。前回は、学校給食やビデオレターを通して二つの小学校の距離を近づける取組について紹介しました。第2回は、Zoomを使った授業での交流です。

授業情報

テーマ:食と文化・ICT

学年:小学校全学年

授業実践

実施時期は2022年2月4日(当初は1月末に予定していましたがコロナによる休校措置のために延期)。

阿波連小学校、利尻小学校は教室から配信しました。

対象児童

【阿波連小学校】1・2年生6名、3・4年生4名、5・6年生5名

【利尻小学校】5年生3名、6年生6名

授業は、50分間。

玉城栄養教諭(阿波連小)、小笠原栄養教諭(利尻小)が中心となり、藤本が進行を担当、各小学校の担任が児童の発表等を支援しました。

1)それぞれの学校の自己紹介

【阿波連小学校】

・阿波連小学校の全校児童15名です。沖縄は今、雨が降っていて、気温は18℃ぐらいです。

【利尻小学校】

・利尻小学校の5・6年生です。北海道の気温はマイナス5度でいい天気です。

以上のような自己紹介で交流学習が始まりました。

2)昆布がどのように育っているかを交流

-

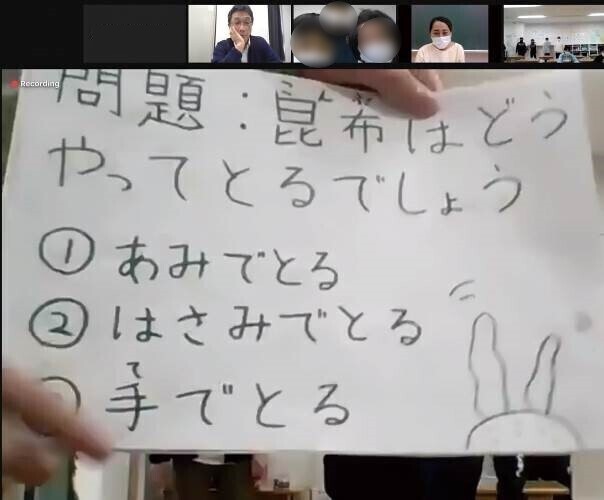

利尻小学校のクイズ

-

クイズに答える阿波連小学校の児童

【阿波連小学校】

阿波連小学校の児童が事前課題で描いた収穫予想図を活用し、予想した絵を見せます。利尻小学校の小笠原栄養教諭が昆布の実物を示してとても長く、ヌルヌルしていることを伝え、沖縄で目にする昆布との違いを確認します。

【利尻小学校】

これを受けて利尻小学校の児童が、昆布の栽培、収穫の様子を〇×クイズで紹介します。その際に、昆布漁師である児童の保護者に阿波連小学校の児童が書いた昆布の収穫の予想図を見せて、答えになるような収穫の仕方を動画に撮影することを依頼していましたのでそれを見せます。動画の撮影は学級担任が行いました。

-

昆布収獲の実演(利尻小)

-

かまとねじりの紹介(利尻小)

-

昆布干しの様子(利尻小)

船に乗ってメガネで海の中をのぞきながら道具を使って収穫する方法について、ビニールテープを昆布に見立てて、解説します。「ねじり」 と呼ぶ道具を使って昆布を巻きつけ、引っこ抜く方法を実演します。玉城栄養教諭が、エイサーで使う布を用いて、昆布の長さが阿波連小学校の児童に実感できるようにしました。

さらに利尻小学校の児童が利尻昆布は大きくなるまでに2年かかること、船は午前3時半に出港することをクイズで説明した後、小笠原栄養教諭が固くて黒い昆布にするために行う、昆布干しの手伝いの感想を紹介しました。

3)どんなふうに食べているかの説明

-

昆布屋さんで話を聞く(阿波連小)

-

重箱(うさんみ)の紹介(阿波連小)

-

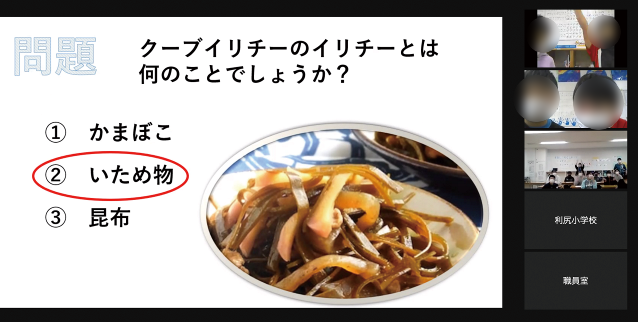

クイズ(阿波連小)

【阿波連小学校】

玉城栄養教諭の進行で各学年から以下の内容を発表します。

・市場で見た利尻昆布など5種類の昆布(1・2年)

・昆布を使った郷土料理のクイズ:クーブイリチー、クーブジューシー、うさんみ、ソーキ汁(3・4年)

・昆布を使った行事食の実演:年越しのソーキ汁、重箱の説明、結び昆布と返し昆布の紹介(5・6年)

沖縄で食べられている昆布は北海道産であることの紹介、クーブイリチー、クーブジューシー、うさんみ、ソーキ汁などの材料(例えば「クーブジューシーのクーブとは何?」「うさんみの真ん中の赤いのは何?」)と作り方のクイズを出題します。

3・4年生のソーキ汁のクイズから5・6年生の発表の前半について、以下の記録に示します。

5・6年生からは、ソーキ汁のだしの実演、うさんみの食材の紹介(例えば、9品あること、お祝いの時には結び昆布を入れること、法事の時は返し昆布を入れることなど)、結び昆布と返し昆布の実演などを利尻小学校の児童が熱心に聞きました。

利尻小学校の児童にとって昆布は、だしを取る食材であり、阿波連小学校の児童から年中行事や毎日の生活に欠かせない食材としての昆布を教えられることによって昆布を見つめ直すことができたようです。一方、阿波連小学校の児童にとっては、年越しやお正月の料理に欠かせない昆布がどのように収穫され、沖縄に届けられているかを知ることで、身の回りにある昆布の当たり前を問い直す機会になったといえます。

授業の振り返り

「今回の学習は役に立ちましたか。その理由もできるだけ詳しく書きましょう」

利尻小学校の児童

・昆布の大切さ。昆布だけじゃなくて食べ物の大切さがわかった。

・食べ方の大切さを知れた。

・いろんな昆布の種類があると知った。

・今回の交流で昆布だけではなく、食べ物全ての大切さを知ることができた。

・昆布でたくさんの料理が作れることや昆布の種類がたくさん分かった。

・北前船とか昔のことも正月に食べる料理は今のことも知れたから役に立った。

・昆布は沖縄ではあまり取れないのでなぜ食べられているかわからなかったので、また一つ新しい昆布の知識が知れてよかったです。

・利尻と沖縄ではどうやって使っているかが、わかりました。

・北海道以外の人の昆布の思いが分かった。

阿波連小学校の児童

・これから家族に教えたいです。江戸時代から沖縄と北海道はつながっていると分かったからです。

・なぜなら昆布のことを学ぶことで渡嘉敷島の漁業関係の仕事にもつながるからです。ぼくの将来の夢は漁業関係で働きたいからです。

・分からなかったこともちゃんとわかったのでよかったです。

・自分たちが食べている昆布は、長さもよくてぬるぬるしないのでありがたさが分かった。

・昆布について全然知らなかった私でも昆布についてくわしく分かりました。昆布は成長に2年間もかかるということはおどろきました。

「昆布だけじゃなくて食べ物の大切さがわかった」「食べ方の大切さを知れた」「今回の交流で昆布だけではなく、食べ物全ての大切さを知ることができた」(利尻小学校)、「なぜなら昆布のことを学ぶことで渡嘉敷島の漁業関係の仕事にもつながるからです。ぼくの将来の夢は漁業関係で働きたいからです」(阿波連小学校)の言葉のように昆布を通して他の食べ物や地域へのまなざしを育てる事例となったと考えます。

交流学習と和食文化の親和性

ICTを活用することで遠く離れた地域との交流を実現し、オンラインによる交流学習を通して、それぞれの地域にとっての昆布の価値を見つめなおし、伝統的な和食文化や地域への理解を高めることができました。

2校間の交流学習では、共通点と差異点があることが交流の意味を明確にし、交流による学習の深まりにつながります。その点において食文化は同じものと違うことという交流学習に適した特性を持っていることが実践を通じて明らかになったと言えます。

本事例では、昆布が同じものであり、昆布に関わる生活は違うことになります。この点から和食文化をテーマとした学校間の交流学習は、児童の学習を深め、伝統的な文化の継承に大きな意味があると言えます。

また、これまでも指摘されてきた事前の学習が今回も重要となることも確認することができました。掲示等や通信、ビデオレター、事前学習を通して交流学習に児童が主体的に取り組むことが可能となり、その結果、伝統的な和食文化の理解を高めることができたと考えます。

授業の展開例

北海道ぎょれんでは、北海道を代表する水産物である、「ほたて・秋鮭・昆布」を中心に幼稚園、小学校、専門学校等を対象に、試飲や試食を交えた講座や出前授業等を実施しております。その他に、誰でも簡単に食育授業が行うことのできる「昆布食育キット」の貸出を行っています。

昆布食育キットについては、以下のサイトよりご確認ください。

藤本勇二(ふじもと ゆうじ)

武庫川女子大学教育学部 教授。小学校教諭として地域の人に学ぶ食育を実践。文部科学省「食に関する指導の手引き」作成委員、「今後の学校における食育の在り方に関する有識者会議」委員。「食と農の応援団」団員。環境カウンセラー(環境省)。2010年4月より武庫川女子大学文学部教育学科専任講師。主な著書は『学びを深める 食育ハンドブック』(学研)、『ワークショップでつくる-食の授業アイデア集-』(全国学校給食協会)など。問題解決とワークショップをもとにした食育の実践研究に取り組む「食育実践研究会」代表。'12年4月より本コーナーにて実践事例を研究会のメンバーが順次提案する。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 授業実践リポート

授業実践リポート 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望