給食とICTで昆布ロードをつなぐ(1) 【食と文化・ICT】[小学校全学年]

食育は家庭科や総合的な学習の時間だけが受け持つものではありません。理科、社会科などどの教科でもアイデア次第で楽しく展開できます。教材開発のノウハウや子ども達の興味・関心を高めながら、望ましい食生活習慣を育てていく授業作りのヒントを、武庫川女子大学・藤本勇二先生主宰、食で授業をつくる会「食育実践研究会」がご紹介します。

第189回目の単元は「給食とICTで昆布ロードをつなぐ」。沖縄と北海道の2つの小学校の交流を栄養教諭が支援し、学校給食とICTの活用を通して実感のある交流を実現しました。その結果、小学校での伝統的な和食文化への理解を深めることができた事例を3回にわたって紹介します。

授業情報

テーマ:食と文化・ICT

学年:小学校全学年

和食文化×ICT

伝統的な和食文化の継承に関して、2021年に公表された第4次食育推進基本計画では、「食育活動を通じて、郷土料理、伝統料理、食事の作法等、伝統的な地域の多様な和食文化を次世代へ継承するための食育を推進する。」と重点事項に示されています。2017年に告示された学習指導要領の改訂においても伝統や文化に関する学びの必要性が確認されています。

本実践では、伝統的な和食文化を理解・尊重するために、昆布を教材として取り上げました。昆布の国内生産量は、ほとんどが北海道から採取されていますが、北海道はほとんど昆布を摂取していない状況です。沖縄県では、昆布を採取することができませんが、年中行事や郷土料理として多く利用されています。北海道と沖縄を結ぶ海の道としてよく知られている昆布ロードを通して互いの地域への関心を高め、それが地域の食文化への関心や伝統的な和食文化への理解を深めることにつながると考えました。

利尻と渡嘉敷をつなぐ

利尻小学校のある北海道利尻島

利尻小学校は、北海道の最北となる宗谷地方の利尻島にある利尻富士町の小学校です。

地名の由来ともなっている利尻山(利尻富士)と海に囲まれた地域で、漁業が盛んで特に利尻昆布は有名です。

阿波連小学校のある沖縄県渡嘉敷島

阿波連小学校は、那覇市から約32kmの沖合に浮かぶ渡嘉敷島にあります。

周辺海域は世界屈指の透明度を誇ることで知られ、その美しさは「ケラマブルー」と称されています。

2つの小学校間の交流が主体的で実感のあるものになることで、昆布の価値を見つめ、伝統的な和食文化への理解を深めることが可能となると考え、以下の3点から利尻小学校と阿波連小学校をつなぐ手立てを検討しました。

(1)ICTの活用

オンラインによる交流学習を通して、双方向での交流を可能にする。映像や実物などの具体的な情報をもとに説明することで理解を深めることにつなげるようZoom を活用しました。

(2)事前学習の提示

次のような事前課題の問いに答える形で交流学習を進めるように計画しました。

利尻小学校:昆布は、沖縄ではどんな風に食べられているかを予想する。

阿波連小学校:昆布は北海道でどんなふうに育ってどんな道具を使って収穫しているか予想する。

(3)学校紹介のビデオレターの作成・視聴

それぞれの小学校の自然環境や児童の生活が分かるように5分程度のビデオレターを栄養教諭が作成しました。授業に先立って視聴しました。

利尻小学校:利尻島の自然環境の紹介、雪の中での遊びや雪像づくりの様子を中心に撮影しました。

阿波連小学校:北海道との気温差が分かるよう学校前のビーチで撮影し、南国感が伝わる工夫をしました。

-

利尻小学校ビデオレター

-

阿波連小学校ビデオレター

昆布ロードの掲示を作る

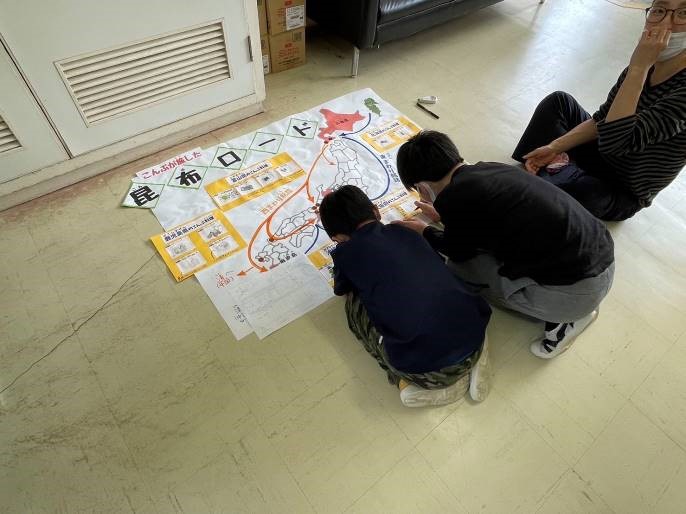

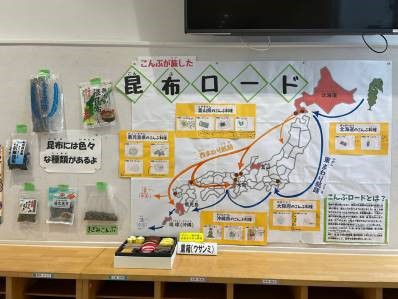

(4)昆布ロードの掲示

昆布ロードの全体像を見通すことができるように児童玄関(コロナ禍でランチルームが使用できないため)に掲示しました。

(5)給食による交流学習の支援

昆布ロードをテーマにした給食を提供し、交流先の地域への実感を引き出すようにしました。その際に、北海道の昆布を使った互いの郷土料理を実施しました。

利尻小学校の給食:クーブイリチー(昆布の炒め煮)とジューシー(沖縄風の炊き込みご飯)を提供したことがあり、玉城栄養教諭のレシピをもとに肉汁を提供することにしました。

阿波連小学校の給食:北海道の昆布をだしとして使った「どさんこ汁」の給食レシピを小笠原先生が紹介し、再現しました。

給食献立

利尻小学校: 肉汁

阿波連小学校: どさんこ汁

栄養教諭のやり取りで交流学習を進める

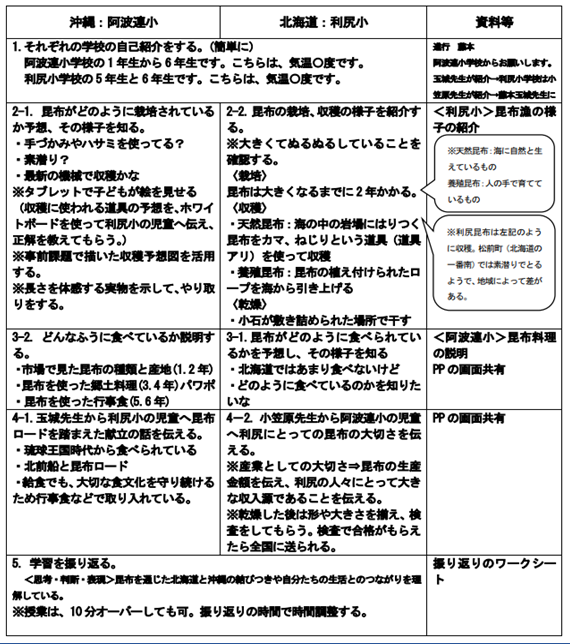

双方の児童へ栄養教諭が説明する形の交流学習を構想しました。授業の展開は、玉城・小笠原栄養教諭が進め、授業の導入と終末については藤本が話すことにしました。

指導案については、藤本が作成した原案をもとに玉城・小笠原栄養教諭が加筆修正後、グループLINEにて議論して決定しました(表1)。

食育の視点【食文化】として「昆布の生育や収穫、料理等を紹介し合うことで昆布を通じた北海道と沖縄の結びつきや自分たちの生活とのつながりを理解する。」を設定しました。指導計画は、全1時間としました。

授業開催1週間前に、Zoomにて60分間の打ち合わせを行い、授業展開や役割、振り返りの手立て等について話し合った。あわせてZoomの接続・PowerPointの共有の確認をしました。

授業日程については、給食で互いの地域への関心を高めておくこと、さらに1月分の献立作成の発注の都合もあり、12月中旬には献立を決定し、1月下旬に交流学習を実施することを決定しました。

それぞれの地域への関心を高める

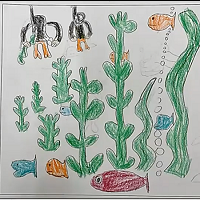

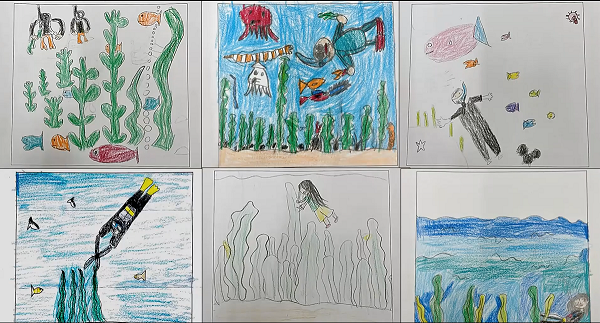

昆布漁の想像図(阿波連小学校)

(1)どんな風に昆布をとっているのかな

阿波連小学校の児童は、昆布がどのように育ち、収穫されるのか昆布漁の想像図を書き、想像を膨らませました。海に潜って昆布を収穫する、ハサミで切って収穫するなどと予想しました。

利尻小学校:給食時間にビデオレターを視聴した。ケラマブルーの青い海やサンゴ礁の海を見たり、様々な海遊びを知ったりすることで、沖縄との交流授業への意欲・関心を高めることができました。

阿波連小学校:昼休みの時間にビデオレターを視聴しました。児童は、北海道と沖縄の距離(車で67時間、歩きで528時間)に驚き、利尻島の大自然に圧倒され、雪の中での利尻小学校の児童の遊びに憧れを感じていました。ビデオ視聴を通して、利尻小学校へ関心が一気に高まった様子がみられました。

-

利尻小学校のビデオレターを見る

-

アイスキャンドル

昆布ロードの掲示

児童玄関前には、江戸時代に北前船が北海道から昆布を運んだ道である昆布ロードを立ち寄った地域に伝わる郷土料理とともに地図で示した。全国学校給食週間(2022年1月24日~1月30日)に5都道府県の昆布料理を実施し、後述する昆布レターとともに伝えました。児童は、地図を見ながら、全国にはさまざまな種類の昆布があることや、多様な昆布料理があることを知る機会となり、学習への意欲や互いの地域への興味・関心を高めることができました。

(2)給食で交流学習を支援する

【利尻小学校:昆布を使った琉球料理を紹介】

交流授業前の2022年1月28日に北海道より沖縄県の方が昆布をよく食べること、「クーブジューシー(昆布の炊き込みご飯)・人参しりしり(にんじんの細切り炒め)・サーターアンダーギー(揚げ菓子)」は、古くから沖縄県で食べられていることを説明して、琉球料理と味噌汁を提供しました。1月31日には、沖縄県では、旧 暦の大晦日である今日、肉汁とそっくりのおつゆ「ソーキ汁(今日の献立の肉が骨付き肉になったもの)」を食べることを説明して、「肉汁」を提供した。給食後の感想記入用紙には「おいしい」「もっともっと沖縄の料理を知りたくなりました」と書かれていました。

骨つき豚肉(ソーキ)が手に入らなかったため、ソーキ汁ではなく、豚肩ロースで作る肉汁の提供となりましたが、玉城栄養教諭が紹介したレシピで再現しました。

児童の感想には初めての味や琉球料理に関心をする内容が多く確認できました。

-

(琉球料理)クーブジューシー、人参しりしりー、サーターアンダーギー、厚揚げ味噌汁、牛乳

-

(肉汁のついた献立)白飯、さば味噌煮、白菜ごまお浸し、肉汁、牛乳

-

児童の感想

【阿波連小学校「昆布ロード」を旅する料理を紹介】

昆布ロードの中継地では昆布がどのように食べられているかを味わいながら学び、各地域の食文化への理解を深められるような献立となるよう工夫しました。

阿波連小学校の児童は、初めて食べる北海道の特産物がたくさん入った「どさんこ汁」について、だしも味噌も沖縄と違うため(こんぶだし、白みそ)、興味深く味わっていました。どさんこ汁を教えてくれた利尻小学校の小笠原教諭へお礼と味の感想を書くことで、交流先の利尻小学校とのつながりを感じることができていました。

-

(大阪府)麦ご飯、揚げタコ、小松菜のたいたん、船場汁、昆布の佃煮、牛乳

-

(富山県)とろろ昆布おにぎり、魚の照り焼き、大根のごま酢あえ、すり身汁、おしゃぶり昆布、牛乳

-

(北海道)道産玉ねぎのかき揚げ丼、大豆とわかめのサラダ、どさんこ汁(昆布だし)、りんご、牛乳

-

(沖縄県)クーブジューシー、ミヌダル(黒ごまのタレをまぶして蒸す豚肉料理)、大根ウサチー、アーサ汁、シークヮサーゼリー、牛乳

-

(鹿児島県)もちきびごはん、豚のしょうが炒め、白菜の昆布あえ、薩摩汁、黒糖のふくれ菓子、牛乳

-

だし昆布で佃煮を作る

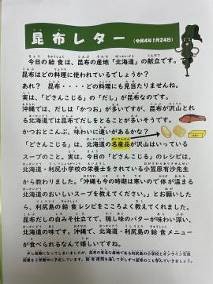

昆布レター

また、沖縄と同じように昆布の消費が多い富山県の献立「とろろ昆布」は、沖縄ではなじみがないため、食べる際に苦戦している様子がみられました。普段から食べる機会が多い「昆布の佃煮」については、だしをとった後の昆布を再利用した料理であることを伝えることで、食品ロス削減について身近に考えることができ、社会科等での学習内容とつなげて考える機会となりました。

昆布が採れない沖縄でなぜ昆布の消費が多いのかの謎解き給食のねらいを伝えるため、「昆布レター」を2022年1月24日から1月28日まで毎日、学級で配布した。給食放送では伝わりにくい部分について、手紙(文字)を読むことで低学年への理解を促すことができました。

授業の展開例

北前船は、約1年をかけ大阪~北海道間を往復します。日本の重要な交易手段であり、各地に繁栄をもたらしました。北前船の寄港地・船主集落(48自治体)は、日本遺産に認定されています。それぞれの寄港地・船主集落について調べたり、訪ねたりしてみましょう。

授業者

玉城恵子/渡嘉敷村立阿波連小学校栄養教諭

小笠原有沙/利尻富士町立利尻小学校栄養教諭

藤本勇二(ふじもと ゆうじ)

武庫川女子大学教育学部 教授。小学校教諭として地域の人に学ぶ食育を実践。文部科学省「食に関する指導の手引き」作成委員、「今後の学校における食育の在り方に関する有識者会議」委員。「食と農の応援団」団員。環境カウンセラー(環境省)。2010年4月より武庫川女子大学文学部教育学科専任講師。主な著書は『学びを深める 食育ハンドブック』(学研)、『ワークショップでつくる-食の授業アイデア集-』(全国学校給食協会)など。問題解決とワークショップをもとにした食育の実践研究に取り組む「食育実践研究会」代表。'12年4月より本コーナーにて実践事例を研究会のメンバーが順次提案する。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 授業実践リポート

授業実践リポート 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望