命をつなぐ~いただきます~(後編) 【食と命】[小5 社会]

前編に引き続き、地域の畜産業「『淡路ビーフ』に関わる人々」を教材として取り上げた淡路市立津名東小学校5年の授業をご紹介します。

授業情報

テーマ:

1.「牛」とわたしたちのくらし(1時間)

2.牛肉が食卓に届くまで(11時間)

3.命を「解く」人々の思い(1時間)

教科:社会

学年:小学校5年生

時間:13時間(社会科8時間・総合的な学習の時間5時間)

2.牛肉が食卓に届くまで

売られた子牛は大事にされているかな?(肥育農家を見学)

肥育農家を訪問する様子

※1.「牛」とわたしたちのくらしは前編に記載

生後約9カ月で競りに出され、肥育農家に買い取られていきます。

子牛が肥育農家でどのように育ててもらっているのか気になり、見学に行くことにしました。

繁殖農家から引き継いだ子牛を、とにかく肉質良く大きく健康に育て上げるため、環境や食欲の状態を、常に良い状態にする多くの工夫がなされていることを知りました。

肥育農家さんからは「責任のある愛情」を感じたようです。

「ペット」ではなく「産業動物」

牛専門獣医師のドキュメンタリーを通して、牛はペットではなく「産業動物」であり、経済価値が無いと判断されたら廃牛となる現実を知ります。愛情と責任をもって育ててきた牛の命の決断を迫られる獣医師や畜産農家の葛藤場面を目にし、子どもたちは強い衝撃を受けました。牛の「命」が「肉」なのだと突きつけられた瞬間でした。

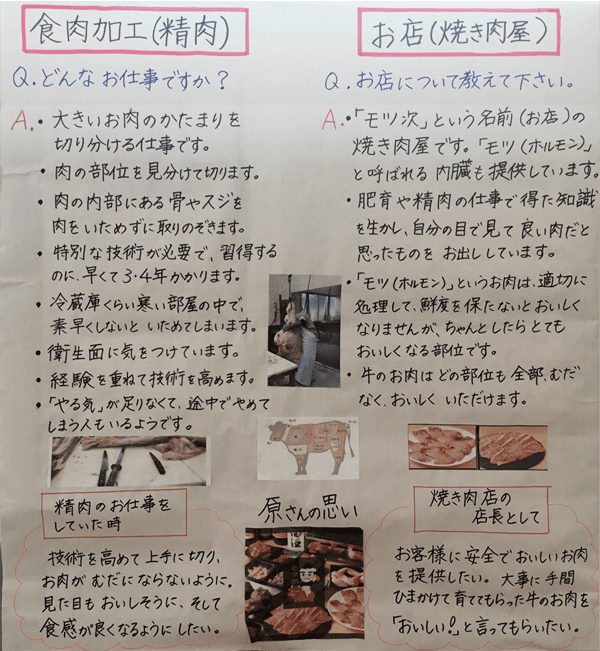

お肉が届く(精肉店・焼き肉店による出前授業)

精肉の様子

地域で焼き肉店を営んでいる方にお話を聞きました。

精肉店で修業を積み、また肥育農家での経験もある方です。

大きな枝肉を精肉にするお仕事とは、肉をくずさず、食感が良くなるように、牛をむだにしないように切り分けることです。それには、高い技術力が必要です。技術を身につけるのに少なくとも3~4年訓練が必要で、さらにたくさんの経験を要することを知りました。

この焼き肉店では、ホルモン焼きを主にやっているとのこと。

それについて子どもたちが質問しました。

すると、ホルモンは「ほるもん(捨てるもの)」と言われる部位であることや、新鮮なうちに丁寧に手間をかければ美味しい部位であること、牛の命や農家さんの努力を粗末にしないためには、ホルモンのことや農家のことも分かっている自分がそれを広めたいと語ってくださいました。

店主さんの、「お客様に安全で美味しく食べてもらうために、これまで牛に関わってきた人たちの努力や愛情をむだにしないように」という熱い思いを、子どもたちは、強く強く感じ取りました。

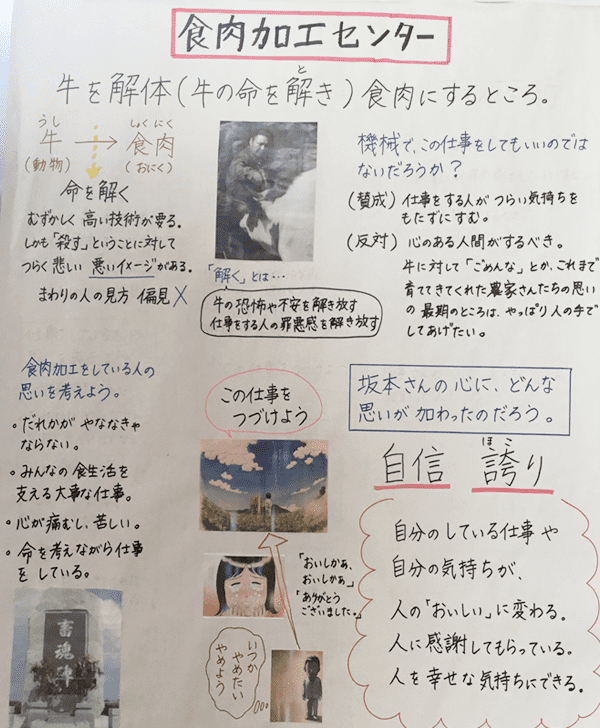

「牛」を「お肉」にする(食肉加工センターについて学ぶ)

子どもたちは、「牛」が「お肉」になる部分にますます関心を高めていきました。

写真集「屠場(とば)」を用いて、牛の命を「解く」お仕事を学ぶことにしました。

屠場に向かう牛の鼻息、何かを訴えるような牛の瞳、ピストルを牛の額に向ける職人の写真を見て、子どもたちは静まり返りました。

「解く」仕事は高い技術力の要るすごいお仕事だと理解はするものの、

「殺生」というイメージがぬぐえずにいます。

「そんなイメージをだれが持っているのか?」

と問います。

「まわりだ」

「自分もそうだ…」

「大事なお仕事をしてくれているのに…」

これまで牛に関わってきた人々をふり返り、「解く」お仕事がないと食卓には届かないことを改めて理解しました。仕事に対する偏見を持たないことやイメージに流されてはいけないことを確かめました。

そのあと、なぜ「解く」という表現をするのかを考えました。

3.命を「解く」人々の思い

牛の命を「解く」お仕事について考える

前時の流れから、命を「解く」お仕事をしている人の思いについて考えます。

「だれかがやらなければならない」

「でも、つらい」

など子どもたちなりに考えました。

「機械でこの仕事をしてもいいのでは?」と問いました。

しばらく沈黙が続き、

「つらい気持ちをもたずにすむのではないか」

「心のある人間がすべきだ」

「最期はやっぱり人の手でしてあげたい」

子どもたちの気もちが大きく揺れました。

そこで、絵本「いのちをいただく」の最後の部分を朗読し、坂本さんを思い出させます。

「やっぱりこの仕事を続けよう」と気もちが変わった坂本さんに、「どんな心が加わったのだろう」と問います。

すると、どの子もそれぞれに納得した様子で考えをまとめ始めました。

「わたしは『自信』だと思います。なぜなら、…」

「ぼくは、誇りです。わけは、…」

つぎつぎと考えを述べ始めます。

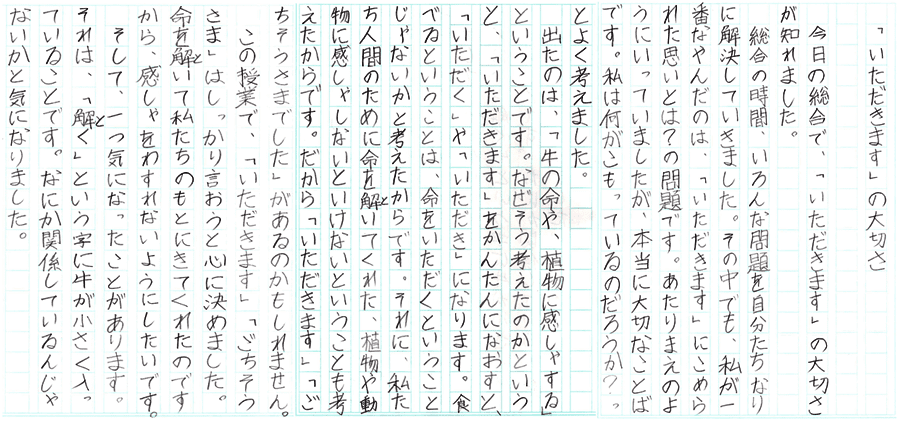

最後に、「いただきます」は何をいただいているのかを考えさせました。

これまで、牛に直接ふれ、牛に関わっている様々な立場の方々の思いにふれてきました。

「命をいただいている」

「牛を育ててきた農家さんの努力や苦労をいただいている」

「牛にかかわってきた人たちの思いもいただいている」

「命や努力や牛にかけてきた愛情に感謝」

など、子どもたちは、自分の心に残っている場面に立ち返り、そこから「いただきます」について改めて考えることができました。

授業の展開例

○コロナ禍の中での食品ロスについて資料を集め、意見文を書いてみましょう。

谷口つかさ(たにぐちつかさ)

淡路市立津名東小学校 教諭

海あり山あり自然豊かな環境で、素直な子どもたちと共に、学ぶことを楽しんでいます。

子どもたちが「自分らしさに自信をもってほしい」と願い、自分にできることをこつこつ取り組んでいます。

藤本勇二(ふじもと ゆうじ)

武庫川女子大学教育学部 教授。小学校教諭として地域の人に学ぶ食育を実践。文部科学省「食に関する指導の手引き」作成委員、「今後の学校における食育の在り方に関する有識者会議」委員。「食と農の応援団」団員。環境カウンセラー(環境省)。2010年4月より武庫川女子大学文学部教育学科専任講師。主な著書は『学びを深める 食育ハンドブック』(学研)、『ワークショップでつくる-食の授業アイデア集-』(全国学校給食協会)など。問題解決とワークショップをもとにした食育の実践研究に取り組む「食育実践研究会」代表。'12年4月より本コーナーにて実践事例を研究会のメンバーが順次提案する。

関連記事

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 授業実践リポート

授業実践リポート 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望