よくかんで食べよう 【食と習慣】[小学5年生・学級活動(2)]

食育は家庭科や総合的な学習の時間だけが受け持つものではありません。理科、社会科などどの教科でもアイデア次第で楽しく展開できます。教材開発のノウハウや子どもたちの興味・関心を高めながら、望ましい食生活習慣を育てていく授業作りのヒントを、武庫川女子大学・藤本勇二先生主宰、食で授業をつくる会「食育実践研究会」がご紹介します。第207回目の単元は「よくかんで食べよう」です。

授業情報

テーマ:食と習慣

教科:学級活動(2)

学年:小学校5年生

兵庫県西宮市立上ヶ原南小学校5年生の実践を紹介します。

小学校における学級活動(2)は事前活動・授業・事後の活動を通し、問題の発見、課題の選定、目標づくり、実践、振り返りを実施しますが、事前活動時間を十分取ることができない現状もあります。そこで、触って学べる食育ポスター(以下、ポスター)を掲示し、そのポスターを児童が閲覧したり、触ったりすることで、事前活動の代わりとすることができるのではないか、さらにポスターと授業とを組み合わせることで、児童の学びが深まるのではないかと考え、以下のような授業を行いました。

事前活動としての学び

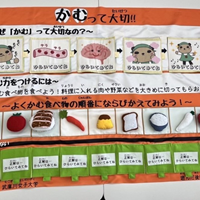

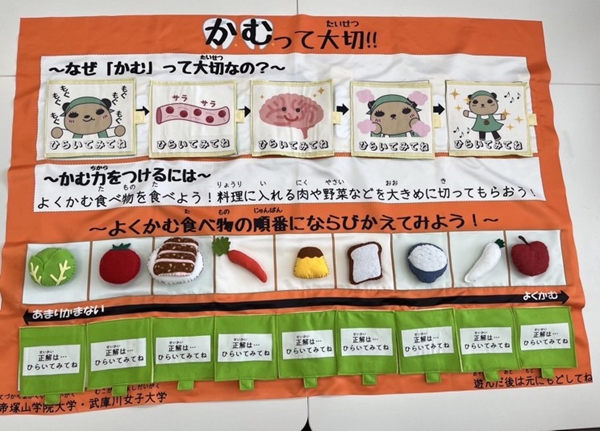

「かむって大切」というポスターを作成しました。このポスターは、①噛むことがなぜ大切であるのか②噛む力をつける方法③よく噛む食べ物の順番を知る--という3点について、子どもたちが触って学ぶことができるものとしました。

①「噛むことがなぜ大切であるのか」の説明は扉形式になっており、イラスト部分を開くとその答えが見えるような仕掛けとしました。

③「よく噛む食べ物の順番を知る」ために、フェルトで作成した食べ物をあまり噛まないものからよく噛むものの順に並べ、貼り付ける仕掛けにしました。答えは、扉形式とし、扉を開くと答えが見えるようにしました。

ポスターは子どもたちが昇降口から教室に移動する際に必ず通る廊下に2週間程度掲示し、繰り返しポスターを見たり、触れたり、友人たちと話し合ったりできるように環境を整えました。また、ポスターの横にチャレンジシートとして、食事時に噛んだ回数を数え、シールを添付するように促しました。このポスターを掲示することで、噛むことの大切さや咀嚼回数を意識し、子ども自身が自分の咀嚼の多少や、食事の食べ方について考えるようになることを目指しました。

授業

(導入)噛む理由について

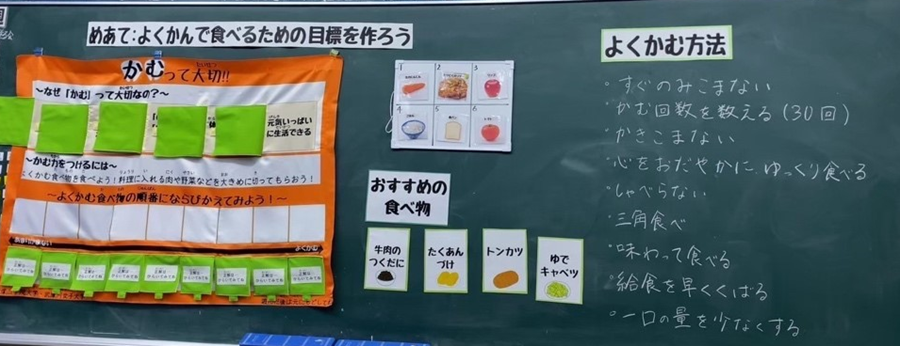

ポスターを見たか確認し、ポスターの内容を授業とすることを伝えました。よく噛んで食べると、体の中にある血がよく流れ、脳にも血がよく流れ、体が温かくなり、元気いっぱいに生活できるようになることを、ポスターを使いながら説明しました。

さらに脳が活性化し、記憶力が向上することや、運動機能が向上し、素早く動いたり、力が強くなったりすること、咀嚼することで口腔内に唾液が分泌され、虫歯予防に繋がることも説明しました。噛む理由について話し合った後に「よくかんで食べるための目標をつくろう」という本授業のめあてを子どもたちと共有しました。

(展開1)よく噛む食べ物について

よく噛むためには、「よく噛む」ことを意識するだけでなく、「よく噛む食べ物」を食べることも重要なポイントです。そのため、よく噛む食べ物ランキングクイズを行い、よく噛む食べ物の知識の定着を図りました。

班ごとにA4サイズのホワイトボードと6枚の食べ物カード(生の人参、鶏肉のソテー、りんご、ごはん、食パン、トマト)を配付しました。ホワイトボードは6分割になるように事前に線を引いておきました。

班に分かれて、一番よく噛む食べる順に1位から6位までのランキングを行い、料理カードをそのランキング順にホワイトボードに添付してもらいました。子どもたちは食べ物の形や普段食べている食事を想像し、「お肉はかまないと飲み込めない」「お肉は冷たくなると固くなる」「トマトは柔らかい」などの意見を出し合いながら、ランキングづけをしました。

よく噛む食べ物のランキングの答え合わせをした後に、授業当日と翌日の給食の献立の中でよく噛む料理を紹介し、給食で提供されている料理の中にもよく噛まねばならない食べ物があることを周知し、給食をよく噛んで食べる必要があることの意識付けをしました。

(展開2)給食の時間によく噛むための食べ方について

給食の時間によく噛むための食べ方について、自分たちでできることを班で話し合ってもらい、全体で共有しました。「すぐ飲み込まない」「噛む回数を数える(30回)」「味わって食べる」「一口の量を少なくする」などの目標が出ました。また、「普段5回しか噛んでいない」など自分の噛む回数の少なさに気づき、発言する子どもも見られました。

(まとめ)よく噛んで食べるための目標を立てる

各班から出された給食の時間によく噛むための食べ方を基に、子ども一人ひとりが日々の食事時に「よく噛む」ための行動目標を決め、ワークシートの記入してもらいました。「30回以上噛めたらスタンプカードにスタンプを押す」「30回以上噛む」「意識してかたい食べ物を食べる」「ゆっくり食べる」「顎が疲れるまで噛む」「苦手なものもよく噛んで食べる」など、具体的な目標を立てることができました。

振り返り

授業の感想として、「よく噛んで食べなさいと言われる理由が分かった」「噛む大切さが分かって面白かった」「噛むって生活に関わるんだなと思った」など聞かれ、噛むことの重要さの理解が深まったと考えられました。

さらに、自分たちが立てたよく噛んで食べるための目標を1週間実施し、ワークシートにセルフモニタリングしてもらいました。1週間毎日セルフチェックを実施できた子どもの割合は80.4%でした。授業中に立てた目標の実施後の感想では、「(噛むと)元気になる」「すぐにお腹がいっぱいになった」「噛むことを意識して楽しかった」「いつもよりもよく噛めるようになった」などが挙げられました。また、行動実行後の目標の修正として、例えば実行前に「30回以上噛めたらスタンプカードにスタンプを押す」であった目標が、実行後には「噛んだ回数に応じてマークをつけ(10回噛んだら△、20回噛んだら◯)、◯の数に応じてご褒美をつくる」など、より具体的に行動を行いやすくなる目標に変化する子どもが多く見られました。

授業の展開例

よく噛む食べ物を各々の給食の献立に置き換えたり、食べ物ランキングを色々な食べ物に変更してみたりしましょう。

荒木慎司(兵庫県西宮市立上ヶ原南小学校教諭)/内田晴菜、江原佑香、毛利妃希(武庫川女子大学4年生)

藤本勇二(ふじもと ゆうじ)

武庫川女子大学教育学部 教授。小学校教諭として地域の人に学ぶ食育を実践。文部科学省「食に関する指導の手引き」作成委員、「今後の学校における食育の在り方に関する有識者会議」委員。「食と農の応援団」団員。環境カウンセラー(環境省)。2010年4月より武庫川女子大学文学部教育学科専任講師。主な著書は『学びを深める 食育ハンドブック』(学研)、『ワークショップでつくる-食の授業アイデア集-』(全国学校給食協会)など。問題解決とワークショップをもとにした食育の実践研究に取り組む「食育実践研究会」代表。'12年4月より本コーナーにて実践事例を研究会のメンバーが順次提案する。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 授業実践リポート

授業実践リポート 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望