自治体による学力調査はどうあるべきか? New Education Expo 2025 リポート vol.7

未来の教育を考えるNew Education Expo 2025リポート vol.7では、独自の学力調査を実施している3自治体を招き、これからの自治体による学力調査のあり方を問うセミナーの模様を紹介する。2027年度からの全国学力・学習状況調査の全面CBT化を前に、各自治体が行っている学力調査の取組と成果が発表され、子どもたちの学びの充実のために自治体ができることについて検討がなされた。

学力調査の役割と学びの充実~各自治体の取組・成果に学ぶ~

【登壇者】

埼玉県教育局 市町村支援部義務教育指導課 課長 山川 喜葉 氏

大阪府教育庁 市町村教育室小中学校課 主任指導主事 河内 誉夫 氏

北海道教育庁 学力向上推進課 課長 田原 勇人 氏

【コーディネータ】

青山学院大学 教育人間科学部 教育学科 教授 益川 弘如 氏

自治体に求められる学習評価とは?

青山学院大学 教育人間科学部 教育学科 教授 益川 弘如 氏

全国学力・学習状況調査(以下、全国学力調査)が2027年度からコンピュータを使って出題・解答するCBT 方式へと全面移行し、今後IRT(項目反応理論。受検者の能力と問題の特性を区別して学力スコアを推定する。異なる問題でも結果を相互に比較できる。)を活用する方針も示される中、自治体独自の学力調査のあり方が改めて問われている。

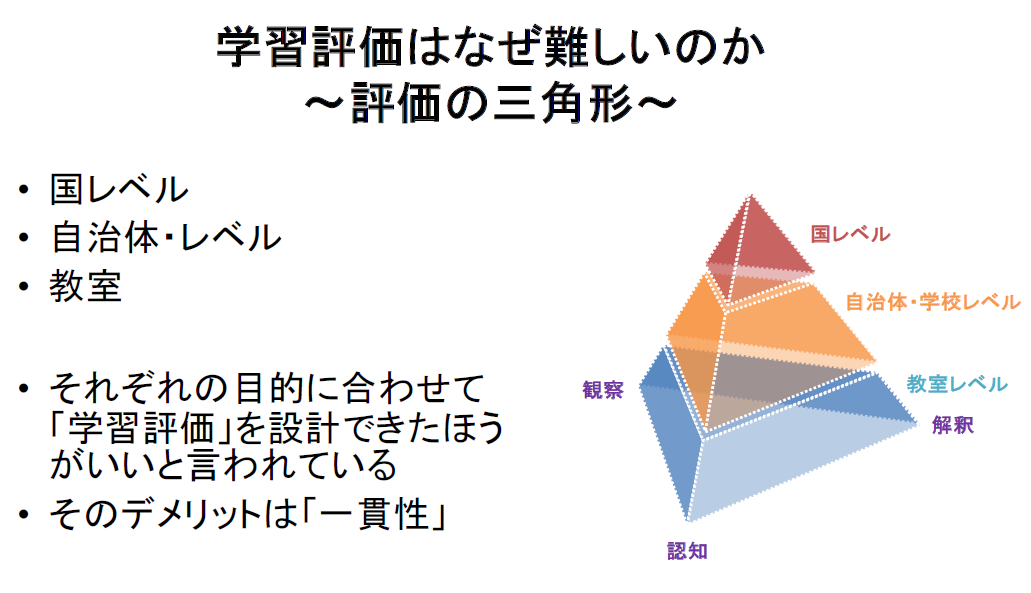

コーディネータを務める青山学院大学教授の益川弘如氏は、まず学習評価を客観的、公平に行うことの難しさについて説明した。人の評価は「認知」「観察」「解釈」の3つの要素が互いに作用し合う三角形として考えることが提唱されているが、そのバランスをとることは簡単ではないため、学習評価は難しいのだという。

「まずは測りたい力である『認知』を明確化する必要があります。でも、それを直接見ることはできないので、『観察』 の機会としてテスト、授業、ワークシートといった『窓』を設定します。その結果をもとに『解釈』していきますが、観察の窓が異なれば解釈も変わってきます。観察の窓を開く時期、方法、内容など、いろいろな窓を用意した方が、子どもをよりよく理解することにつながるでしょう」(益川氏)。

加えて、学習評価をする立場には国、自治体・学校、教室という3つのレイヤーがある。それぞれの目的に合わせて学習評価を設計することが望ましいが、その目的が一貫していないと「教員の指導や子どもたちの学びに混乱が生じる」と益川氏は指摘。「自治体・学校 レベルでは、いかなる学習評価が先生方の授業や子どもたちの学びの改善に役立つのか」という問いを投げかけ、3自治体の発表に期待を寄せた。

国に先駆け全面CBT化を実現

埼玉県学力・学習状況調査

埼玉県教育局 市町村支援部義務教育指導課 課長 山川 喜葉 氏

埼玉県では、公立学校の小学4年生から中学3年生を対象とした「埼玉県学力・学習状況調査(以下、県学調)」を2015年度に開始し、2024年度からはCBT方式を採用している。内容は、児童生徒への教科に関する調査(国語、算数・数学、中学2、3年生では英語も実施)と学習に対する意識や生活の様子などについての質問調査、それに各教育委員会や各学校の取組についての質問調査。その結果を活用して教育施策や教員の指導の工夫改善を図り、児童生徒1人ひとりの学力を確実に伸ばすことを目指している。

「県学調の大きな特徴は、学力の伸びを継続して把握できること。IRTを採用し、全問題に同一の尺度で難易度を設定して学力を測定することで、年度間の学力レベルの差を学力の伸びと捉え、個別の児童生徒や学校の変化を把握することを可能にしています」と埼玉県教育局 市町村支援部義務教育指導課課長の山川喜葉氏は語る。

CBT化によるメリットとしては、映像を活用した問題の出題で児童生徒の力をより詳細に把握することが可能になったことや、問題を解くのにかかった時間を個人結果票に記載することで児童生徒が得意・不得意領域を把握し、教員も授業改善の検討材料にできるようになったことが挙げられるという。

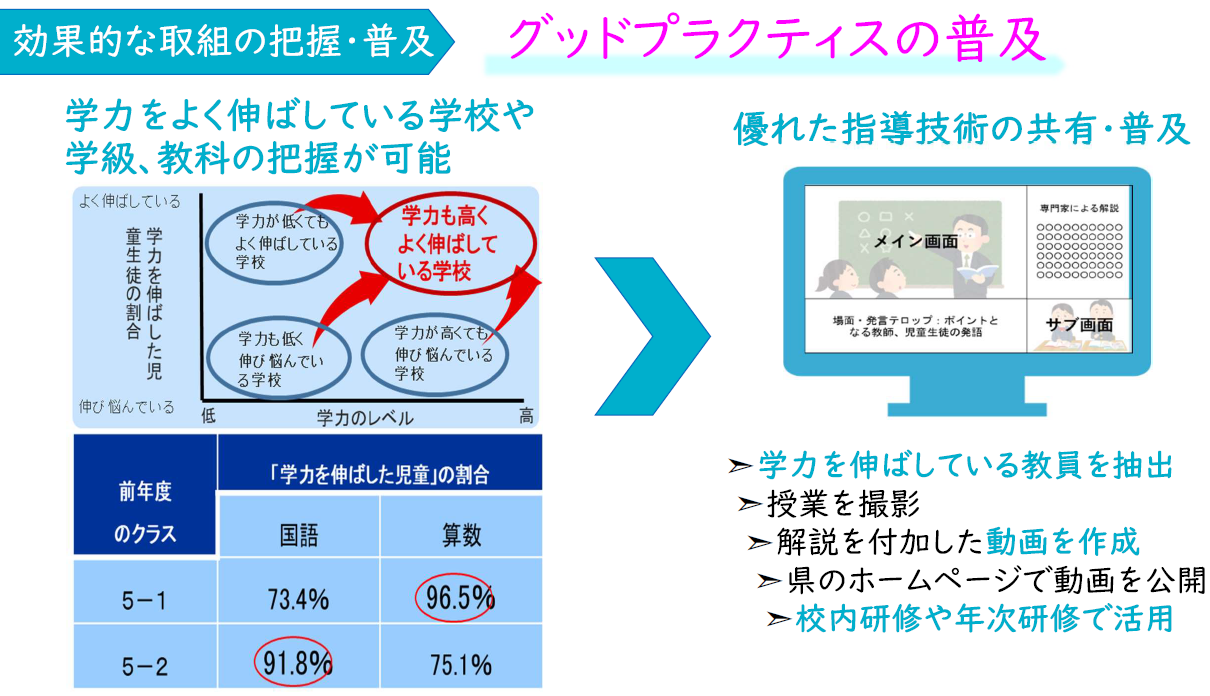

県学調のデータ分析からは、「主体的・対話的で深い学びが児童生徒の非認知能力や学習方略を向上させ、学力の伸びにつながっている」ことや、「主体的・対話的で深い学びは学級経営がうまくいっているほど実現しやすい」ことが明らかになっている。そこで、教員の授業改善につながる県独自の質問調査や、管理職等が主体的・対話的で深い学びの実現に向けた教員への指導に生かせる研修資料、学級経営の充実に向けたリーフレットを作って学校に配布。学力を伸ばしている教員をデータから抽出し、その授業動画を作成・公開することで、優れた指導技術の共有も行っている。

今や県学調は学校が授業改善のために行うPDCAサイクルのツールとして定着。県学調の開始当初は全国平均を大きく下回っていた全国学力調査の平均正答率も、近年は全国平均を上回るほどに改善した。「県学調を基軸としたさまざまな取組により、学校ごとに授業改善を積み上げたことが、こうした結果につながっているのではないか」と山川氏は胸を張る。

一方で、課題もある。県学調は年1回の実施ということもあり、即時に授業改善や学習状況の改善に活用することが難しい。また、教育委員会にとっては費用対効果の問題も指摘されている。

「県学調がより価値のあるものとして活用できるように、有識者会議を立ち上げて、今後の調査の在り方について検討を進めています。」(山川氏)

教材としても活用できる問題を提供

大阪府小学生すくすくウォッチ

大阪府教育庁 市町村教育室小中学校課 主任指導主事 河内 誉夫 氏

大阪府では公立小学校の5、6年生を対象とした学力向上のための取組「小学生すくすくウォッチ(以下、すくすくウォッチ)」を2021年度から年1回実施している。2007年に全国学力調査が始まった当初、大阪府の子どもたちの平均正答率は全国平均を大きく下回っていた。以降、様々な学力向上施策を進める中、子どもたちの学びの基盤となる言語能力や読解力、情報活用能力、問題発見・解決能力、非認知能力などを伸ばすために考案されたのが、このすくすくウォッチだ。

すくすくウォッチは、紙ベースでの教科の問題(5年生は国語、算数、理科、6年生は全国学力調査で理科が実施されない年に限り理科のみ実施)と教科横断型のわくわく問題、それにオンラインでの児童・教員アンケートからなる。

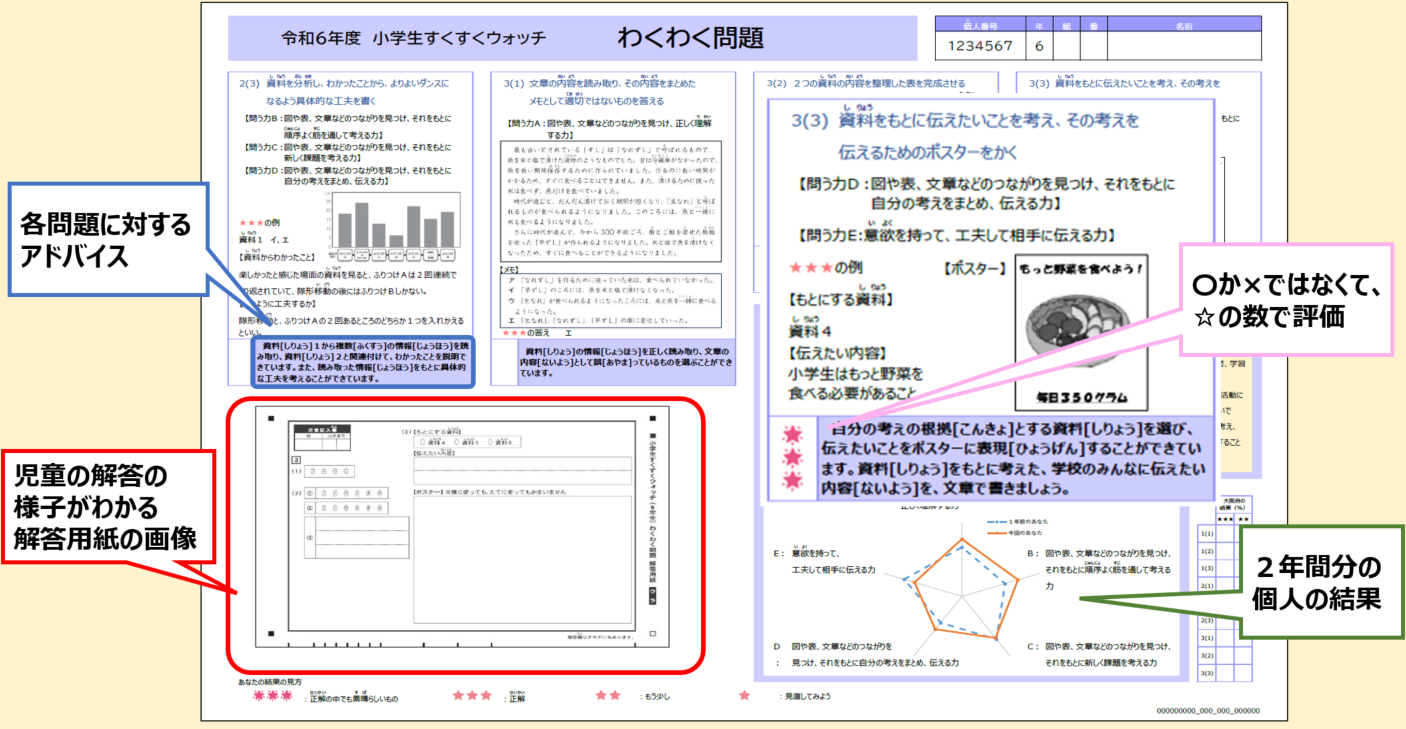

「教材としても活用できる問題を提供し、その結果を子どもたちの次の学びに変え、結果分析を授業改善につなげるまでを1つの取組としています」と大阪府教育庁主任指導主事の河内誉夫氏。その言葉通り、問題は解くことを通して学ぶことができ、かつ授業や生活の場面を大事にした設計となっている。例えば、わくわく問題では日常の活動や現代的な諸課題をテーマに教科の枠を超えて出題。さまざまな資料から情報を読み取り、自分の考えを形成して表現する力が問われる。図や絵などを用いた多様な解答方法も特徴だ。

「取り組んだ結果をゴールではなくスタートにしてほしい」との思いから、子どもたちには問題とアンケートの個人の結果をまとめたウォッチシートという個人票を配付している。その子のよさや強み、2年間の成績の変化を示しているほか、採点結果は点数ではなく1〜3個の星の数で表示。自身が答えた解答用紙の画像を載せることで、本人のみならず保護者にも子どものがんばりやつまずきを共有するよう工夫している。

また、大阪府は結果を各学校に提供するだけでなく、授業改善につなげる分析と資料提供を重視。わくわく問題を活用した教科横断的な学びの学習指導案など、指導参考資料も各校に提供している。

「依然として、学力に課題はありますが、アンケートの結果を見ると言語能力や情報活用能力は少しずつ向上しており、『先生が自分のがんばりを認めてくれる』という肯定的な回答も増えています。また、すくすくウォッチの取組を通してわかったメタ認知の重要性を発信することにより、各市町村や学校でさまざまな取組が始まっています」と河内氏は手応えを語った。なお、CBT化については、前述のわくわく問題のような出題や解答が可能かという視点で現在は検討段階にあるとした。

年度初め、1学期末、2学期末と、年3回実施

ほっかいどうチャレンジテスト

北海道教育庁 学力向上推進課 課長 田原 勇人 氏

北海道では、公立小中学校に在籍する子どもたちを対象とした「ほっかいどうチャレンジテスト(以下、チャレンジテスト)」を2009年度から行っている(札幌市には問題を提供しているが実施は希望制)。現在、実施は年3回(小1のみ2回)で、それぞれ対象となる学習期間のまとめの問題(国語、算数・数学、理科、社会、英語)と、課題に応じたサポート問題(国語、算数・数学)から構成されている。

チャレンジテストは、子どもたちの基礎的・基本的な知識・技能の定着や思考力・判断力・表現力などの育成を図るための問題として作成。結果の集計・分析により、各学校の学力向上に向けた取組をきめ細かく支援することを目的とし、以下の4つの柱で施策に取り組んでいる。

- 子どもたちの学力や学習状況の分析結果を踏まえた検証改善サイクルの確立

- 授業改善

- 望ましい学習習慣の確立

- 小中連携の推進

当初は指導主事が作成した問題を各学校が紙に印刷して実施していたが、2012年度よりWebシステムを採用。2022年度からは一部の教科でGoogle Formsを用いたCBT方式を導入した。

「これにより学校の負担が大きく軽減されただけでなく、道内の他地域との結果の比較による自校・自学級の状況把握、年3回の実施による短期間での検証改善サイクル確立、分析結果の活用による実態に応じた教育課程の見直しが可能になりました」と北海道教育庁学力向上推進課 課長の田原勇人氏は成果を語った。

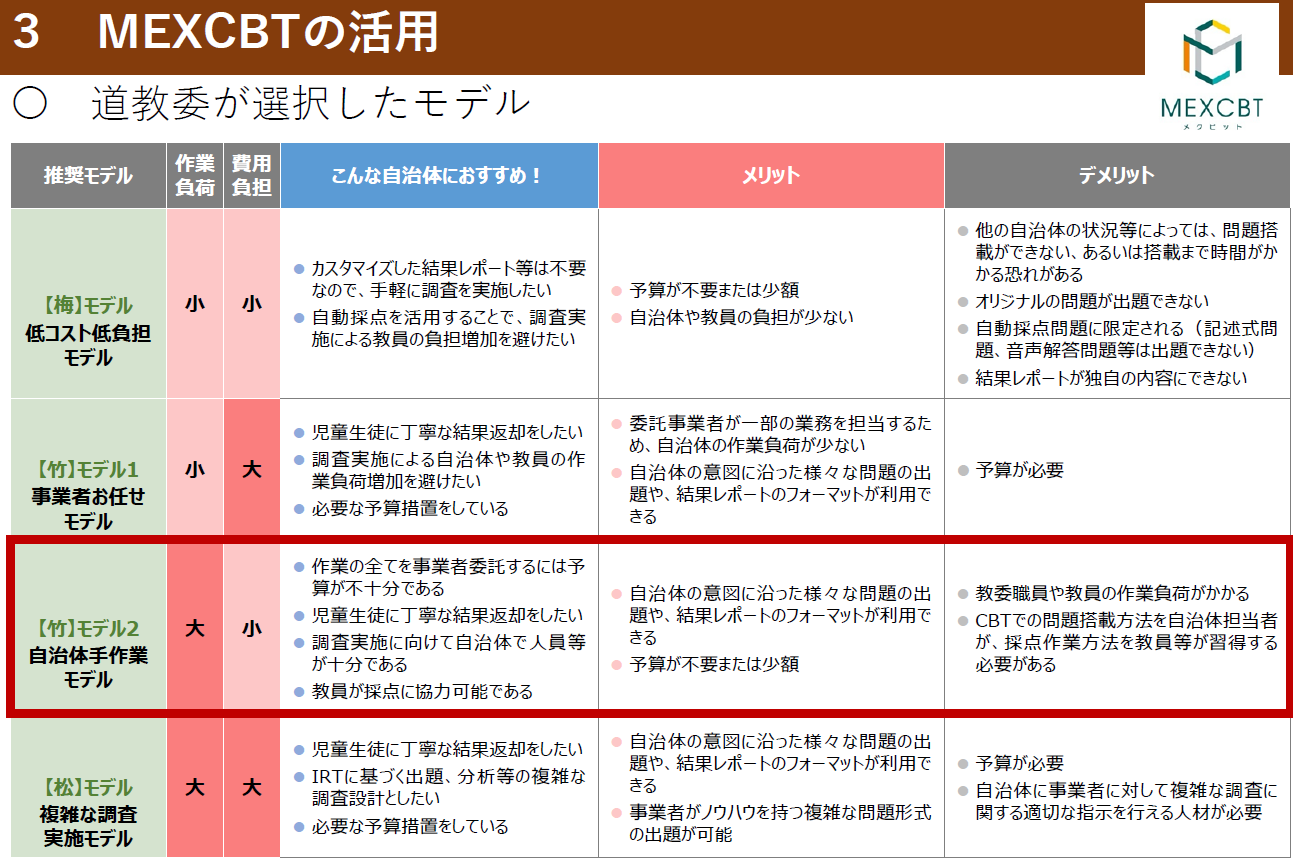

その後、さらなる負担軽減や1人1台端末を活用した学びの推進を目指し、2024年度から文部科学省が開発したCBTシステム「MEXCBT」を活用したチャレンジテストへと移行している。

「北海道ではMEXCBT活用の推奨モデルの中から自治体手作業モデルを選びました。費用負担が小さく、自治体の意図に沿った出題が可能で、結果レポートのフォーマットが利用できることにメリットを感じたためです」と田原氏。実施にあたっては、文部科学省や業務委託先の協力を得て、すべての問題を選択式や短答式の出題形式に変更。結果は道教委がクラウド上にある各学校の共有フォルダーに配信している。

MEXCBTを活用したチャレンジテストについての質問や要望などを把握するために、導入初年度から各学校にアンケートを実施し、課題の改善に役立てている。それにより、2年目となる2025年度はMEXCBTが定着しつつある実感を得ているという。

「今後はCBTならではの問題開発に取り組むことが課題。子どもの声を聞く質問を設定し、学校の検証改善サイクルの確立を支援していくことも考えています。」(田原氏)

子どもたちのよりよい学びを目指し、次のステップへ

3自治体の発表のあと、振り返りの時間が設けられた。益川氏は2024年度の全国学力調査で正答率が低かった小学6年生の算数問題を提示し、課題をフロアと共有。次の学習指導要領の改訂で「質の高い、深い学びを実現し、分かりやすく使いやすい学習指導要領」が目指されようとしていることにも言及し、「これからは単に公式をあてはめるのでなく、学んだことを新規の場面で活用できる子どもたちを育てていく必要がある」と指摘した。

そのためには、「国、自治体・学校、教室のすべてのレイヤーにおいて『測りたい力は何なのか』『測ってどうしたいのか』を見極めながら進めていくことが求められる」と益川氏。「現状を把握するだけでなく、どうすれば子どもたちの学びをよりよくしていくことができるのかという次のステップが大事」であるとした。

そこで注目されるのが、3自治体の発表でも話題となったCBTやIRTの導入だ。CBTやIRTを使った学習評価にはメリット・デメリットがある。そもそもテストだけでの学習評価には限界があり、教室レベルでの見取りも重要といえるが、それを自治体全体で比較するのは難しく、課題は山積している。「どんな学習評価を組み合わせて活用したいか」について参加者同士の意見交換も行われ、セミナーは盛況のうちに終了した。

記者の目

自治体と国の学力調査は役割が重なる部分はあるものの、自治体ではより詳細な結果分析からきめ細やかな支援を実現していることがうかがえた。CBTやIRTの導入を含め、今後の各自治体の選択に注目したい。

取材・文:学びの場.com編集部 写真提供:New Education Expo実行委員会事務局

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

授業実践リポート

授業実践リポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望