探究の成果や過程も「見える化」するデジタルバッジの可能性とは New Education Expo 2025 リポート vol.8

探究的な学習が広がる一方で、学習過程や成果の評価はますます困難になっている。そうした中、注目を集めているのがデジタルバッジだ。学びの履歴や成果をバッジとして可視化し、児童生徒の学習意欲を高める新たなツールとして、学校現場でも実証が始まっている。本セミナーでは、デジタルバッジの概要や具体的な実践例、そして今後の可能性について、識者と実践者が語った。

探究の過程を確認する~デジタルバッジを用いた「学びの証明」~

東北学院大学 文学部 教授 稲垣忠氏

気仙沼市立津谷中学校 校長 藤山篤氏

株式会社インフォザイン 髙橋侑暉氏

内田洋行教育総合研究所 堀越泉氏

学びの多様化・個性化で「見取り」が困難に

ICT活用による新たな評価手法へ

東北学院大学 文学部 教授 稲垣忠氏

探究的な学習が活発化する中、従来の評価手法ではその多様なプロセスや成果を的確に把握することが難しくなっている。そう指摘するのは、東北学院大学の稲垣忠教授だ。

「探究的な学びは、一人ひとりが自分のテーマや課題に沿って、探究を進めていきます。テーマは一人ひとり違いますし、どんな情報をどこから集めるか、集めた情報の分析方法、そしてまとめた内容や表現方法も、それぞれ異なります。

そのため一人ひとりの学習の様子を把握し、アセスメントするのも困難ですし、成果を評価するのも簡単ではありません。」

ポートフォリオやルーブリックといった既存の評価方法だけでは限界があり、それらをどう管理し、活用していくかが大きな課題となっていると、稲垣氏はいう。

この課題に対して、稲垣氏はICTを用いたデジタル学習基盤の活用を提案する。デジタル学習基盤を評価の一手段として取り入れることで、より的確なアセスメントや適切な評価が可能になるというのだ。

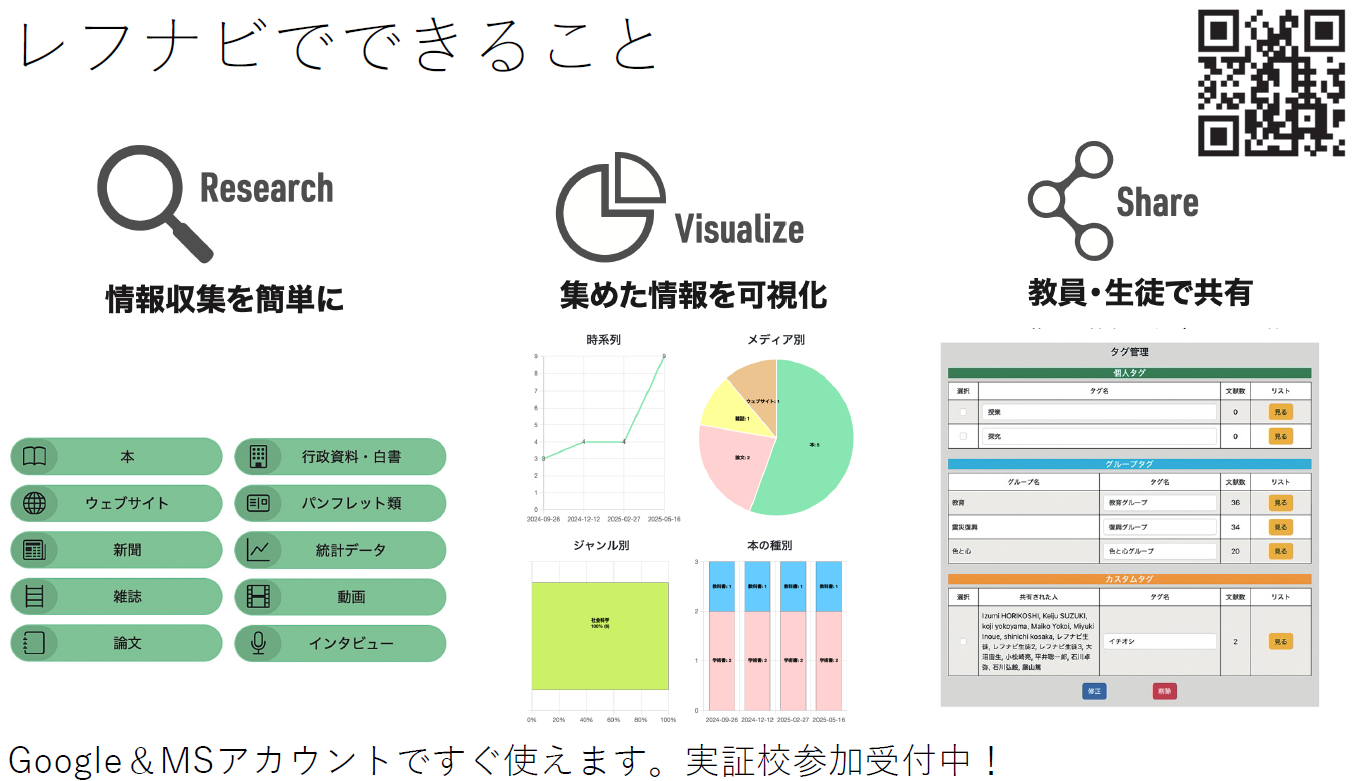

その一例として稲垣氏が取りあげたのが、「レフナビ」と「オープンバッジ」だ。

レフナビは、生徒一人ひとりの情報収集の履歴を可視化するアプリだ。たとえば、「Aさんは情報収集の5割を本から、3割を新聞から、2割をウェブサイトからおこなった」という具合に、一人一人の情報の収集状況や集めた情報の履歴がわかるようになる。

世界で広がる「学びの証明」

オープンバッジとは何か

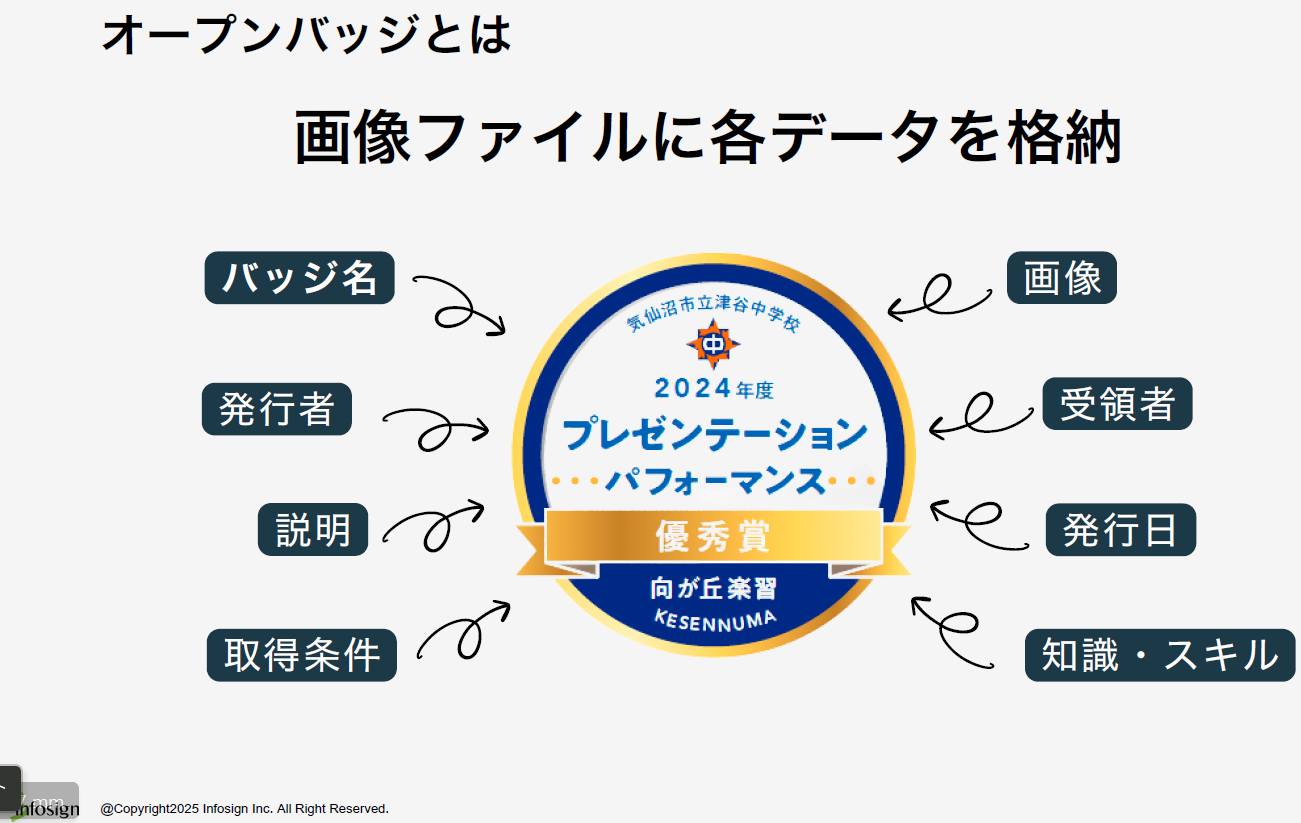

もう一つ、稲垣氏らが実証研究を進めているデジタル学習基盤が、「オープンバッジ」だ。これはデジタルバッジの一つであり、個人の学習歴や資格、経歴などを「バッジ」として可視化する、国際標準規格のデジタル証明書だ。オープンバッジを提供する株式会社インフォザインの髙橋侑暉氏が、その仕組みについて解説した。

オープンバッジは、学校や教育委員会などが発行主体となり、学習者のウォレットに蓄積されていく。見た目は、このようなバッジの画像になっているが、この画像の中に、様々なデータを格納することが可能だ。

「例えばバッジの画像ファイル内に、バッジ名や発行者、保証する知識やスキル、取得条件など、様々な情報をメタデータとして格納できます」と、髙橋氏はいう。

株式会社インフォザイン 髙橋侑暉氏

バッジ画像本体にデータを格納するだけでなく、リンクを入れ込むこともできる。例えば、学習者が作成した発表資料やプレゼンテーションした際の動画、教員からのコメントやルーブリックなど、様々なファイルをリンク付けできる。バッジ画像に盛り込まれるのはリンク先のURL情報のみなので、バッジ画像のデータ量が多くなって重くなることはないという。

こうした利点から、現在、オープンバッジの活用は急速に広がりつつあるという。「デジタル履歴書にバッジを添付したり、SNSのアカウント欄にバッジを表示する人が増えている」と、髙橋氏はいう。

さらにヨーロッパでは、就職活動時に自分のスキルや学習履歴を証明するツールとして、オープンバッジが使われ始めている。自分が何を学んできたか、その結果どのようなスキルを習得したかを「可視化」するツールとして、注目されているのだ。

オープンバッジが学びの原動力の一つに

気仙沼市立津谷中学校の実践

気仙沼市立津谷中学校 校長 藤山篤氏

オープンバッジを学校現場で用いた事例も紹介された。今回のセミナーに登壇した気仙沼市立津谷中学校は、公立学校として初めて、オープンバッジの活用に取り組んだ学校だ。

津谷中学校は、2021年度から2023年度まで宮城県教育委員会の研究指定を受け、2023年度から単元内自由進度学習を取り入れ、ICTを活用した個別最適な学びに取り組んできた。さらに、2024年度から、「ESD(持続可能な開発のための教育)」「海洋教育」などを柱に、総合的な学習の時間における探究的な学習を進めている。ここではゼミ形式を採用しており、様々な学年の生徒が縦割りでゼミに参加し、生徒一人ひとりが自分の課題に向かって個別最適な探究的な学びを行っている。

「学習の個性化と指導の個別化。この両輪を回すことを、本校では目指しています」と、藤山氏はいう。

しかし稲垣氏も先に述べたように、「学習の個性化」が進めば進むほど、個々の学習の把握やアセスメント、評価するのが困難となっていく。

そこで2024年度の総合的な学習の時間の『まとめ・表現』に対する評価手段として、オープンバッジを導入した。

オープンバッジの活用方法は、こうだ。探究的な学習の成果をまとめて発表するプレゼンテーションにおいて、「パフォーマンス部門」と「デザイン部門」の2部門を設定。事前に生徒たちに示しておいたルーブリックに基づき、高評価の生徒には「優秀賞バッジ」を、それに満たない生徒にも「認定証バッジ」を、それぞれの部門で授与したのである。「認定証バッジ」は、到達の最低基準になっており、全員に渡された。

ちなみに、デザイン部門のS評価は、「内容がとても分かりやすく、図や画像をたくさん使って見やすく工夫されている」こと。パフォーマンス部門のS評価は、「聴き手をよく見ながら発表できていて、自信が感じられる」ことと設定されていた。

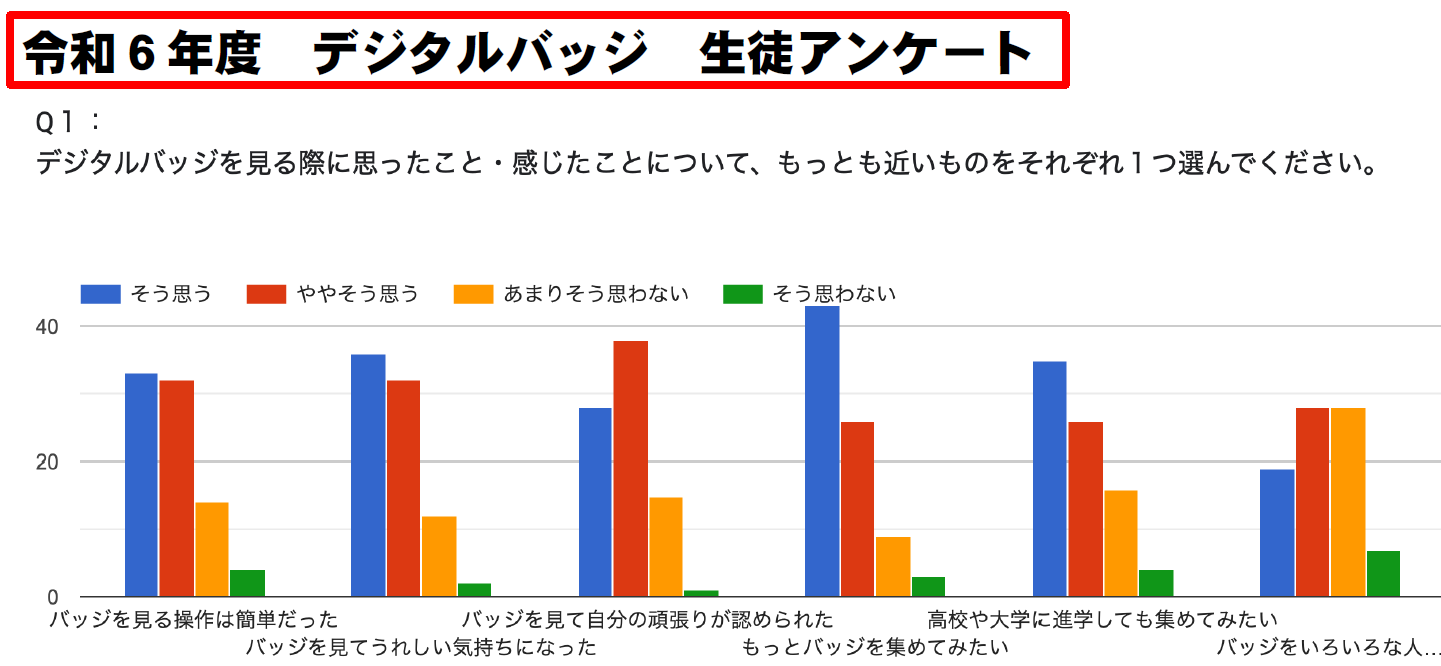

このオープンバッジは、生徒たちに好評を博した。アンケート調査の結果、「バッジを見てうれしい気持ちになった」「自分の努力が認められた」「もっとバッジを集めてみたい」「高校や大学に進学しても集めてみたい」との声が寄せられたのだ。学びの可視化が、自己肯定感や学習意欲の向上につながっていることがうかがえる。

「今の子供たちは、ゲームの中で、達成した内容に合わせてバッジを獲得することに慣れています。学習においても、バッジを獲得したいという思いが、学習の動機付けにつながっているようです」と、藤山氏はいう。

さらに「もっと多くの人に、自分が獲得したバッジを見てほしい」との声も上がった。家族や同級生、さらには進学・就職先の担当者にも見てほしいとの要望が寄せられたという。生徒たちは、このバッジが自分の努力や能力を可視化し、他者に認められるツールとしても有効だと感じているようだ。

さらに今年度からは、探究の学習過程「課題の設定」「情報の収集」「整理・分析」「まとめ・表現」の4つの過程でも、ルーブリックに基づいた評価とオープンバッジを発行していくそうだ。

生涯にわたる学びを彩るオープンバッジの未来像

最後に登壇者たちは、オープンバッジのさらなる可能性についてディスカッションが行われた。

まずは、「様々なバッジを設定することで、学習の成果だけでなく、過程も可視化できるようになる」と、稲垣氏は指摘した。例えば「情報の収集」プロセスにおいて、複数のメディアから質の高い情報を集めたことに対してバッジを授与すれば、情報収集に関する学び方を可視化できるとともに、学習過程の質を上げていくこともできるだろう。

学習活動以外での活用についても、話が広がった。藤山氏は、「生徒たちからは、学校行事や地域のボランティア活動でもバッジがほしいとの声がある」と紹介。学校内外を問わず、子供たちが自分の努力や成果を承認し、可視化する手段としてバッジを求めているようだ。

これは大学教育でも同様で、「私の大学では、留学経験や履修プログラム、部活動の成果などについて、デジタルバッジを発行している」と、稲垣氏は語った。

内田洋行教育総合研究所 堀越泉氏

内田洋行教育総合研究所の堀越泉氏は、稲垣氏と津谷中学校のプロジェクトについて、オープンバッジはこれまで高等教育におけるマイクロクレデンシャルなどの学習成果の「認定(Credentialing)」という側面が着目されていた一方で、本プロジェクトでは学校内外の学習や経験、コミュニティでの貢献など、多様な学びを「承認(Recognition)」する方向の活用であると説明。さらにオープンバッジを「学びのマップ」として活用することで、探究学習のマップを示したり、参照したりする可能性もあると堀越氏はいう。

最後に髙橋氏は、「児童生徒のウォレットが、学びの成果で鮮やかに彩られていくことを願っている」と期待を込めた。

個別最適化が進むこれからの教育において、オープンバッジは、学びを証明し、学習者のモチベーションをも上げるツールとして、ますます存在感を増していくだろう。

記者の目

「評価が難しい」とされる探究的な学び。そのプロセスや成果を、客観的かつ可視的に記録するオープンバッジの仕組みは、まさに現場の課題に応える有望な手段だと感じた。特に印象的だったのは、バッジを利用した生徒たちの生の声だった。学習意欲を高める効果があり、「主体的な学び」にも寄与しそうだ。今後は、学校教育だけにとどまらず、「生涯にわたる学習の証明」としての価値が高まっていくだろう。

取材・文:学びの場.com編集部 写真提供:New Education Expo実行委員会事務局

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

授業実践リポート

授業実践リポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望