うどん職人への道 「1人1うどん」~小麦粉の科学~(その壱) 【作ってみよう!食と科学】[大学・教育学部]

食育は家庭科や総合的な学習の時間だけが受け持つものではありません。理科、社会科などどの教科でもアイデア次第で楽しく展開できます。教材開発のノウハウや子どもたちの興味・関心を高めながら、望ましい食生活習慣を育てていく授業作りのヒントを、武庫川女子大学・藤本勇二先生主宰、食で授業をつくる会「食育実践研究会」がご紹介します。第219回目の単元は「うどん職人への道~1人1うどん」(その壱)です。

「作ってみよう!」編では、実際に作りながら学べる内容をお届けします。授業や家庭での実践に役立つ調理のポイントを、食に関する学びを深めるきっかけとしてぜひお役立てください。

授業情報

テーマ:食と科学

学年:大学教育学部

概要

うどんは小麦粉、水、塩のみでつくることができます。

これらのシンプルな材料で作られるうどんだからこそ、工程一つひとつにおいしい食感や風味を引き出すための秘密が隠されています。シンプルながらも奥深いうどん作りに迫っていきましょう!

今回は「1人1うどん」をテーマに、1人ひとりが1玉ずつうどんを作りました。うどん作りを通して、食べる楽しみだけでなく、作る過程を共有する楽しみも一緒に味わいます。

うどん作りで学ぶことができる「小麦粉の科学(その壱)」と「だしの文化(その弐)」「SDGsとのつながり(その参)」の3回に分けて、実践した学生の視点から報告します。

準備するもの

<材料(1人分)>

・中力粉 100g

・水 約50g

・塩 5g

・打ち粉(中力粉) 適量

<道具>

秤/麵棒/まな板/包丁/鍋/チャック付き袋(1人1うどん用)

作り方

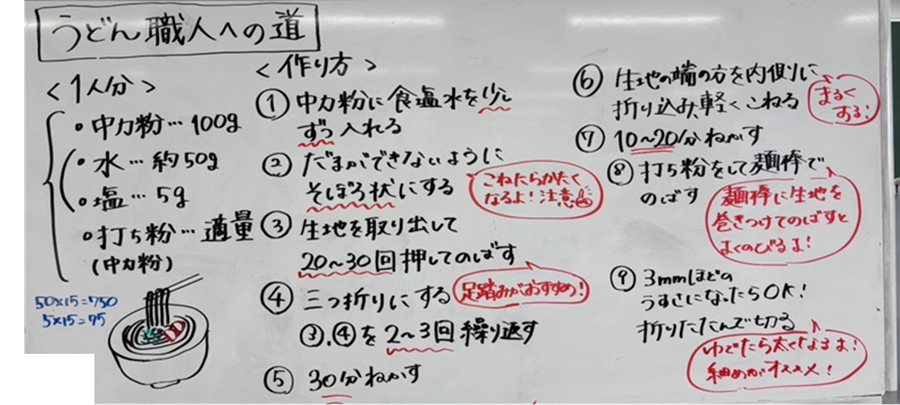

(1) 中力粉に食塩水を入れ、だまができないようにそぼろ状にする。

<ポイント>

食塩水はすこしずつ入れる!

(2) 生地を取り出し、20〜30回ほど押して伸ばす。

伸びたら折りたたむ。

※この工程を3~5回繰り返す。

<ポイント>

「足踏み」をすると、生地がまんべんなく伸びる。

踏みすぎると硬くなるので注意。

内側に折り込む

(3) 30分ねかす。

<ポイント>

ねかすとグルテンが柔らかくなる。

しっとりと丈夫な生地に!

(4) 生地の端の方を内側に折り込み、軽くこねる。

<ポイント>

まるく整える。

(5) 10〜20分ねかす。

<ポイント>

指で押して生地が少し戻るような感じがしたらOK!

麵棒で伸ばす

(6) 打ち粉をして約3mmの厚さになるくらい麺棒で伸ばす。

<ポイント>

綿棒に巻いて伸ばすとよく伸びる。

(7) 折りたたんで切る。

<ポイント>

茹でると太くなるので細めに切る!

完成!

(8) 10分ゆでる。

<ポイント>

太さによってゆで時間にばらつきがでるので注意。

麺を持ち上げた時に、つるつると持ち上がれば食べごろ。

(9) 流水で洗い、だしをかけたら完成!

<ポイント>

冷たい水で洗うとよりより引き締まる。

シンプルな材料と工程でできるので、家庭でも気軽に取り組めます。

ぜひ、お子さんと一緒にうどん作りに挑戦してみてはいかがでしょうか。

おいしいうどんの秘密

なぜうどんは中力粉を使うの?

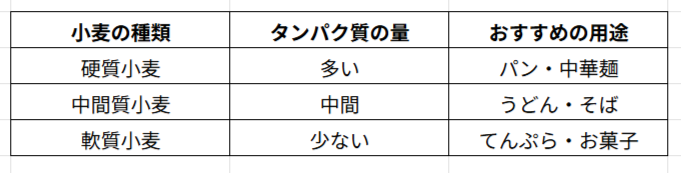

料理でよく使う小麦粉には、薄力粉、中力粉、強力粉の3種類があります。これらは何が違うのでしょうか。

小麦はタンパク質の含有量で分類することができます。小麦の中でもタンパク質の多い小麦(含有量約11.5~13.5%)を「硬質小麦」と呼び、これを使って作られるのが「強力粉」です。タンパク質が多いと弾力性や粘りが強くなるため、パンや中華麺のようにしっかりとした食感を求める料理に最適です。

一方で、タンパク質が少ない小麦(含有量約7.0~8.5%)を「軟質小麦」と呼び、これを使って作られるのが「薄力粉」です。薄力粉は、柔らかい生地になるため、てんぷらやお菓子のように軽い食感を求める料理に最適です。

そして、硬質小麦と軟質小麦の間のタンパク質量を持つ小麦(含有量約8.5~10.5%)を「中間質小麦」と呼び、これを使って作られる小麦粉を「中力粉」といいます。中力粉は、硬すぎず柔らかすぎず適度な弾力性がありバランスが良いため、多用途性があります。その中でもうどんは、麺の硬さと柔らかさのバランスが非常に重要であり、それがおいしいうどんには欠かせない「コシ」につながるため、中力粉を使用するのが最適であるといえます。

うどんのコシの秘密は?

おいしいうどんと言えばやっぱりコシのあるうどんですよね。このコシの秘密は、「グルテン」にあります。「グルテン」とは、小麦粉に水を加えてこねることでできるタンパク質のことです。うどんを作成するときに使用する小麦粉(中力粉)には、弾力性がある「グルテニン」と柔らかく伸びやすい「グリアジン」という2種類のタンパク質が含まれています。これらのタンパク質が水を加えることで結びつき、両方の性質を兼ね備えた「グルテン」が生成されます。

さらに、うどんに加える「塩」もコシの秘密の1つです。塩には、「グリアジン」の粘性を失わせ強く引き締める性質があります。夏の気温が高い日は、生地が柔らかくなりやすいので塩を多くし、冬の気温が低い日は、生地が硬くなりやすいため、塩を少なめにすることでおいしいうどんを作る工夫がされています。

また、「足踏み」の工程もコシをつくる鍵です。手でこねるよりも足で踏むことで、適度な力でまんべんなく生地をこねることができます。しかし、踏みすぎると生地が硬くなりコシがなくなってしまうため、踏んで畳むを3~5回繰り返すのがよりよいコシを作るコツです。

学生の振り返り

▶うどん作りは、中力粉、塩、水の3つの材料だけを使えばいいので簡単に作れるだろうと思っていましたが、実際に自分で作ってみて、お店で食べるようなコシのあるおいしいうどんを作るには、細かい工程とコツが必要であることが分かりました。

特に驚いたのは、塩の役割です。「1人1うどん」では、みんなが同じ分量の中力粉を使ったはずなのに、生地の柔らかくなりやすさに個人差があったことが非常に興味深かったです。これは、食塩水の量や入れ方が原因であったのではないかと思います。

最初は、味をつけるためだけに塩を入れているのかと思っていましたが、実際に塩は単に味をつけるだけでなく生地の引き締め、うどん特有のコシを生み出す重要な役割を果たしていることに気づかされました。

授業実践前の試作と2回の授業を含めて合計3回のうどん作りに挑戦しましたが、うどん職人への道はまだまだでした。今度は、よりコシのあるおいしいうどんが作れるように、踏む回数や寝かせる時間を細かく調節したり、気温や茹で時間の関係について実験を通して調べてみたりして、さらなるおいしいうどんの秘密に迫っていきたいです。

▶今回の活動から普段よく口にしている小麦粉は料理によって使い分けられていることや、気温によってうどん生地が変化するため塩で調整することということが新たな学びでした。

もちもちとして弾力がある、いわゆるコシがある状態にする際、足で踏むのもコシを強くするためであり、これまで当たり前に思える変化にも全て理由があることがまさに科学であるなと思いました。

授業の展開例

・実際に「昆布」「かつお節」「干し椎茸」でだしをとってみよう。

・薄力粉、中力粉、強力粉で作ることができる料理を調べて、作ってみよう。

小松未來 團野和香 永元リサ 若林李歩

武庫川女子大学教育学部

藤本勇二(ふじもと ゆうじ)

武庫川女子大学教育学部 教授。小学校教諭として地域の人に学ぶ食育を実践。文部科学省「食に関する指導の手引き」作成委員、「今後の学校における食育の在り方に関する有識者会議」委員。「食と農の応援団」団員。環境カウンセラー(環境省)。2010年4月より武庫川女子大学文学部教育学科専任講師。主な著書は『学びを深める 食育ハンドブック』(学研)、『ワークショップでつくる-食の授業アイデア集-』(全国学校給食協会)など。問題解決とワークショップをもとにした食育の実践研究に取り組む「食育実践研究会」代表。'12年4月より本コーナーにて実践事例を研究会のメンバーが順次提案する。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 授業実践リポート

授業実践リポート 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望