市内のいちご農家から世界へつながる学び(後編) 社会科の授業づくりは「人探し」から

前編でリポートした宗實先生の社会科の授業は、子どもの推論を中心に学びを構築するアクティブ・ラーニングの実践だった。一次情報を活用した教材、子どもの自由な発想を受け止める姿勢、信頼関係に裏打ちされた教室運営が一体となって進行するワクワクする教室。後編は授業に至る舞台裏を覗く。

「おもろいな」と思える授業の下ごしらえ

子どもの反応を想像して授業を設計

――農業の学習の教材に「いちご」を選んだ背景について教えてください。

宗實直樹教諭(以下、宗實) 授業づくりは「人探し」から始まります。近所のケーキ店で“中安さんのいちご使用”という表示を見て「おもろいな」と思い、すぐに連絡しました。話してみると、外国製品を使いこなして科学的に農業をされている。「こんなかっこいい大人を子どもに見せたい」と思ったんです。いちご農家を通して、外国とか、AIとか、地域を捉え直すとか、そういったところを勉強できるんじゃないかと。

――この授業をどのようにデザインされましたか。

宗實 学習は主に①事実の確認(どのように?)→②意味の追究(なぜ?)→③ふり返り、の3段階で進めます。今日はふり返りまで届きませんでしたが、基本の流れはいつもこんな形です。

僕が授業で一番大事にしているのは、子どもの実態です。どんなふうに食いつくか、どんな生活経験があるか、これまで習ったことにどう反応するか。Dさんならこう言うだろう、C君ならこう考えるだろう、と想像しながら授業を組み立てます。子どもと教材が交わる瞬間、最もおもしろい反応が生まれる。本校の今年の研修テーマは「個が生きる関わり合い」ですが、子どもが豊かに意見を言い合える「美味しいところ」を意識して設計しています。

――3 年生の年間指導計画の工夫について教えてください。

宗實 学習指導要領(解説)でも、最初に全体を俯瞰してから具体に入る流れがあります。3年生は社会科の導入時期なので身近なところから少しずつ世界を広げていくことを意識しています。自分たちの町、宝塚市周辺から始め、次いでスーパー見学など具体的な学びに入っていきます。3学期になると、市の移り変わり、つまり歴史を見ていく。空間的な広がりから、時間的な広がりへと軸を変えていく感じです。ただ、私学の性質上、子どもの居住地が多様なため、地域の共通点を見つけて学びを結びつける工夫をしています。

社会科って「ほんまにおもろい」

「見えないものを見ようとする力」を育てる

――社会科を研究するようになったきっかけを教えてください。

宗實 最初は社会科が大嫌いでした。暗記ばっかりで全然おもしろくなかった。10年ほど前、瀬戸内の小島の小学校で社会科を教えたときの子どもたちの反応で変わりました。「あれ?おもろいやん」と思ったのです。そこから社会科にハマっていきました。社会を科学的に見るというか、現場に行って自分で確かめるのが楽しくて。取材やフィールドワークが好きになって、教科書に出てくる場所は全部行きたいなと思っています。

――発問の工夫などを教えてください。

宗實 「農薬についてどう思う?」「家の人はこう言ってたけど君は?」と、事実を押さえたうえで考えを問う発問を心がけています。社会って複雑だから、単純にまとめすぎず、いろんな立場から考える。予定調和にしないで問いを残すことも意識しています。今日の授業でも子どもたちから出た「共生」という言葉が、あとで地域の農業の話とつながっていく。結論に至る布石にもなるんです。

――社会科の学びを通じて、どのような子どもに育ってほしいと考えていますか。

宗實 僕は、子どもたちに“豊かな人生”を歩んでほしいと思っています。そのためには「目に見えないものを見ようとする力」を育てたい。今日の授業で出た“オランダのテープ”。なんでオランダ製なのかって考えたとき、「国土が狭いから」という背景が見えてくる。批判的に見たり、多面的に立場を変えてみたりして見抜く。そういう見方ができるようになると、社会の矛盾とか、社会の中の実現されない願い、弱者の声が届かない現実にも気づける。そういうことに敏感に反応できる「よりよき市民」に育ってほしいなと思っています。

――社会科の一番の魅力は何ですか。

宗實 「おもろいやん」が口癖です。子ども自身の発想と教科の本質の出会いこそが個別最適の豊かな学びの実現です。子ども自身の発想や表現が、教科のおもしろさとぴったり重なったとき、「ああ、ほんまにおもろいな」と実感します。子どもたちからは、びっくりするような発想や意見が次々に出てきます。そうした瞬間が社会科の醍醐味ですね。

攻めから「受け」の授業へ

教え方が変化した10年

――10年前と比べてどのような変化がありますか。

宗實 昔は授業技術を上げたいという思いが強く、発問に解答を求める「攻め」の授業でした。今は子どもの発言を待ち、引き出して広げる「受け」の姿勢に変わりました。今日の授業でも、Dさんの外国製品の話をきっかけに、関連付けや価値づけを広める展開になりました。指導案通りではなく、子どもの反応に合わせて引き出し、価値づけて広める授業スタイルに変わったのかなと。

――1人1台端末の導入もありました。

宗實 コロナ禍をきっかけに、1人1台のiPadなど、ICT環境が一気に整いました。学びは時間と空間を越え、オンラインで議論したり、文字でやりとりしたり。デジタルが得意な子の力を発揮できる場面ができたりして、学びの形の多様化が大きく前進しました。ICTをどうプラスに活かすか、教師が問われるようになったと思います。

ICT環境の導入など、いろんなことが同時進行して、今は少しカオスな感じなんです。でも、そのカオスの中からしか新しい学びは生まれないと思っています。以前は「はい、どうぞ」と順に発言させる授業が多かったですが、今はもっと自由で双方向。子どもたちが同時に意見を出し合い、つながりながら学びを深める授業へと確実に変化しています。

――iPadはどのように活用されていますか。

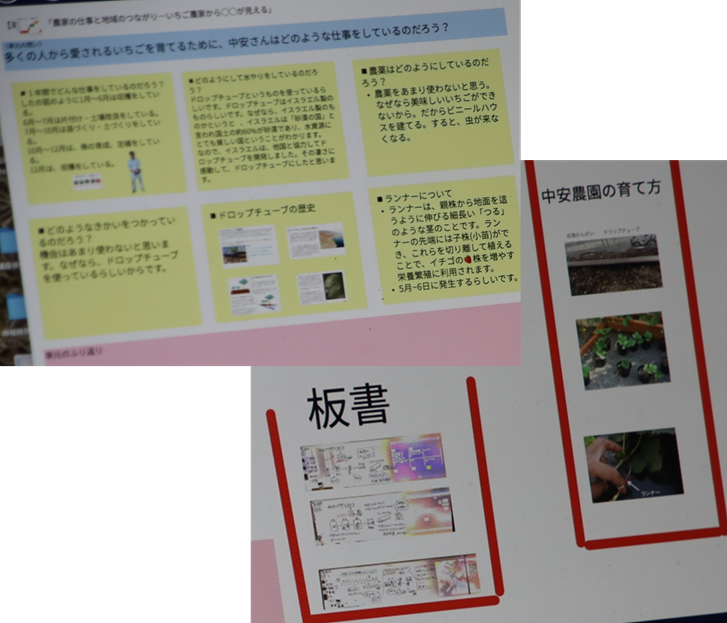

宗實 iPadとロイロノートを活用し、子どもたちは考えを記録・共有し合います。友達の学びを見ることで自分の思考を広げています。板書もiPadに取り込んで整理している子も多くて、学びの記録がどんどん蓄積されていくのがいいなと思います。

――現行の学習指導要領になって変化はありますか。

宗實 学習指導要領(解説)は、内容を網羅しようとする傾向が強く、教科書のすべてを消化しなければならないという意識が広がっています。しかし本来、教科書はあくまでサンプル。大切なのは、一つのテーマを焦点化して深め、学んだことを関連付けることです。例えば、虫を呼び寄せる黄色いテープの話題では、「なぜオランダで開発されたのか」を国土やハウス栽培の文脈と結びつけることが「考える力」を育てる鍵になるのです。

社会科を元気にするネットワークづくり

――関西社会科授業実践研究会(会長)や社会科授業UD研究会など、校外での授業研究会の活動について教えてください。

宗實 社会科は子どもにも先生にも人気がない教科で、ベネッセの調査でも毎年最下位。でも僕は「社会科を元気にしたい」。関西社会科授業研究会や全国社会科サミットなど、仲間と一緒に活動しています。「早朝社会科クラブ」というオンライン勉強会も行っており、朝7時から全国の先生たちとつながって学び合っています。

社会科UD研究会との出会いで「誰一人取り残さない授業」を意識するようになりました。「学びにくさ」を持つ子への工夫が、すべての子にとって学びやすいデザインになる。これは本校の理念でもあります。

2012年頃から10年間続けた授業研究サークル「山の麓の会」は、とにかく子どもの事実で勝負しようと思って取り組みました。授業、講演会、定例会など、すべて文字起こしして保存。参加者に配ったりもしていました。こうした地道な記録の積み重ねが、今の活動の基礎になっています。

――各地で講演されていますが、聴講者からどのような質問や相談が多いですか。

宗實 たとえば、8月に伺った研究会では、「声の小さい子の意見をどうすくっているか?」という質問がありました。授業で手を挙げないけど、ノートにはびっしり書いている子もいます。発言しない=参加していないではなく、活躍の形がそれぞれ違う。懇談会でも「この子は書くことで考えをまとめ、自分を表現しようとしているんです」と伝えるようにしています。ICTを使えば表現の幅も広がります。学びにくかったり、個性が強かったりする子を一年通して見ていくと、他の子を見る目も自然と磨かれていく。自由進度の学びは一見バラバラに見えても、子ども一人ひとりの成長に合わせた“ねらい”を確かに達成できる手応えがあります。

――今後、挑戦してみたいことなどを教えてください。

宗實 社会科という教科の窓から子どもたちを見つめ、その学びや成長を丁寧に感じ取りながら共に歩んでいきたいです。そのために、自分自身の“教科の窓”も磨き続けていきたいと思っています。

そして、社会科を通じて教育全体を元気に、明るくできるネットワークをさらに広げていきたいですね。いろんな先生方が関わり合い、多様な視点で学び合うことで、子どもたちにとっての学びの場もきっと豊かになります。仲間と力を合わせて「おもろい」ことを続けていくこと…それが最終的に子どもたちの学びを深く、豊かにしていくと信じています。

記者の目

「教材は人さがしから始まる」と宗實先生は言う。地域で働く人を訪ね、現場で話を聞き、写真やメモとして持ち帰る。そんな一次情報をもとにした先生の問いに、子どもたちは次々と仮説で応じた。そのやりとりが次第に熱を帯びていく様子がとても印象的だった。いちごづくりの工夫について中安さんの言葉で語られるとき、教科書の内容が現実のものとして子どもたちの興味を惹きつけていた。近く行われる遠足では、中安さんの農園も訪ねる予定だと言う。今度は子どもたち自身が現場に触れる番だ。そこでどんな疑問が生まれ、どんな仮説が立ち上がるのか興味がそそられる。iPadをはじめとしたICTが浸透する教育の現場で、一次情報が持つ熱量を改めて感じさせられる授業だった。

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望