市内のいちご農家から世界へつながる学び(前編) 関西学院初等部「社会科」授業リポート

2025年10月7日、関西学院初等部(兵庫県宝塚市)で行われた、宗實直樹(むねざね・なおき)先生による社会科の授業「農家の仕事と地域のつながり―いちご農家から世界が見える」を取材した。「農薬・安全への工夫」をテーマに子どもたちは活発に意見を交わした。前編では授業の模様を、後編では宗實先生へのインタビューをお伝えする。

授業概要

学年:小学校3年生

教科・単元名:社会科「農家の仕事と地域のつながり―いちご農家から世界が見える」3/10時

本時の目標:中安さんのいちごづくりの工夫を通して、農薬に頼らず生き物や環境の力を生かす中安さんの思いや願いを考え、自然と人の協力によって農業が支えられていることを表現できるようにする。

授業者:宗實 直樹教諭

使用教具:ホワイトボード、プロジェクター、iPad

単元指導計画:

| 時 | 学習内容 |

|---|---|

| 1 | 【第1次】いちごづくりとわたしたちのくらし |

| 2~7 | 【第2次】中安さんのしごとと工夫をさぐる ◯ いちごづくりの1年 ◯ 農薬・安全への工夫 ★本時 ◯ 技術の活用とAIとの協力 ◯ 外国とのつながり ◯人と地域のつながり ◯ 地域の農業を守る工夫 |

| 8~10 | 【第3次】地域と世界のつながりを見つめ、これからの農業を考える ◯ まとめ・ふり返り ◯ 社会課題への目を向ける ◯ 自分の考えをまとめて発表する |

「農薬は使っているのだろうか?」

意見を述べ合い、農薬のイメージを具体化

担任する3年B組30人の子どもたちへの問いかけから授業が始まる。

宗實先生が最初に投げかけた質問に、子どもたちは「使っていると思う」「使っていない」「味を見て量を調整している」など、それぞれの仮説を口にした。「虫が嫌がるにおいを出す」という意見が出ると、先生は「おもろいな」と笑顔で応じ、ホワイトボードに「におい」と書き込む。

「農薬を使わなかったらどうなる?」と問いを重ねると、「虫が増える」「作物が食べられる」と答えが関連付けられていく。対話を通して子どもたちの中に農薬の必要性とリスクのイメージが少しずつ具体的な形になっていくように感じた。

現実の農家の声が教材、写真や取材メモが生む臨場感

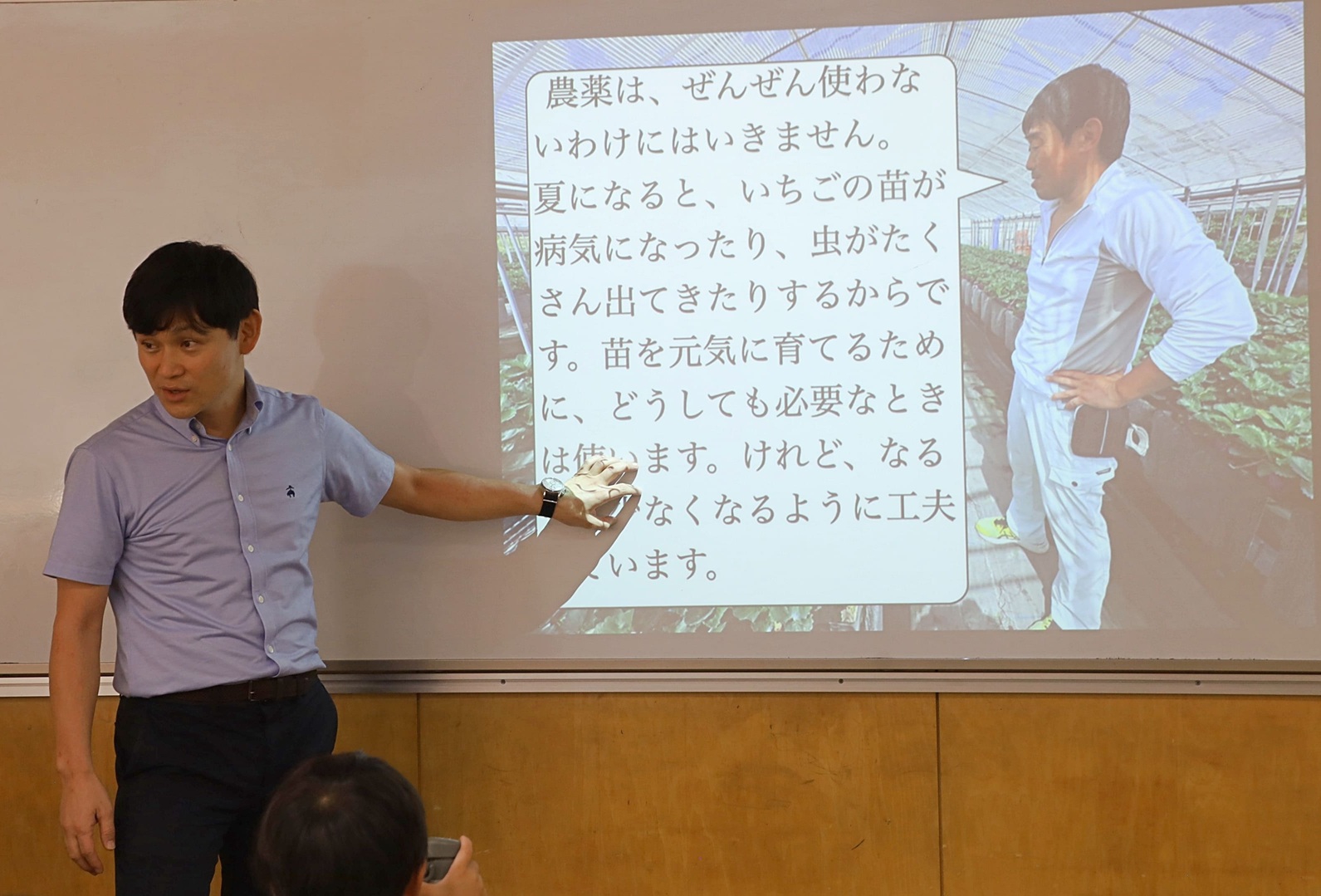

「では、中安さんに聞いてみたから、ちょっと見て」とスライドを映す。

「農薬は、全然使わないわけにはいきません。夏になると、いちごの苗が病気になったり、害虫がたくさん出てきたりするからです。」

このスライドは宗實先生が、いちご農家の中安さんに直接取材してまとめたもの。写真や取材メモなど一次情報がふんだんに盛り込まれている。中安さんが語りかけるようなスタイルで臨場感を生み出す。リアルな教材が、子どもたちの興味を強く引き出していた。

子どもたちとの信頼関係から生まれる授業

授業は、子どもの反応を予測したうえで柔軟に展開できるようにデザインされている。仮説を引き出し、意見を可視化し、最終的に「生き物と環境の力を生かす農業」へと導く。学びの筋道がとても明確だ。

教室を見渡すと、タブレットで調べる子、辞書を開く子、席を離れて友達と話し合う子。中には、けん玉をしながら考える子の姿も。黒板の方を向いてじっと先生の話を聞く一昔前の授業風景と全く違うことに驚かされる。

宗實先生は、関心が授業から離れそうになっていたらすぐに注意するが、授業に関心を払っている限り、画一的な授業態度は求めない。先生が子ども一人ひとりを深く理解し、信頼関係を築いているからこそ実現可能な光景なのだろう。

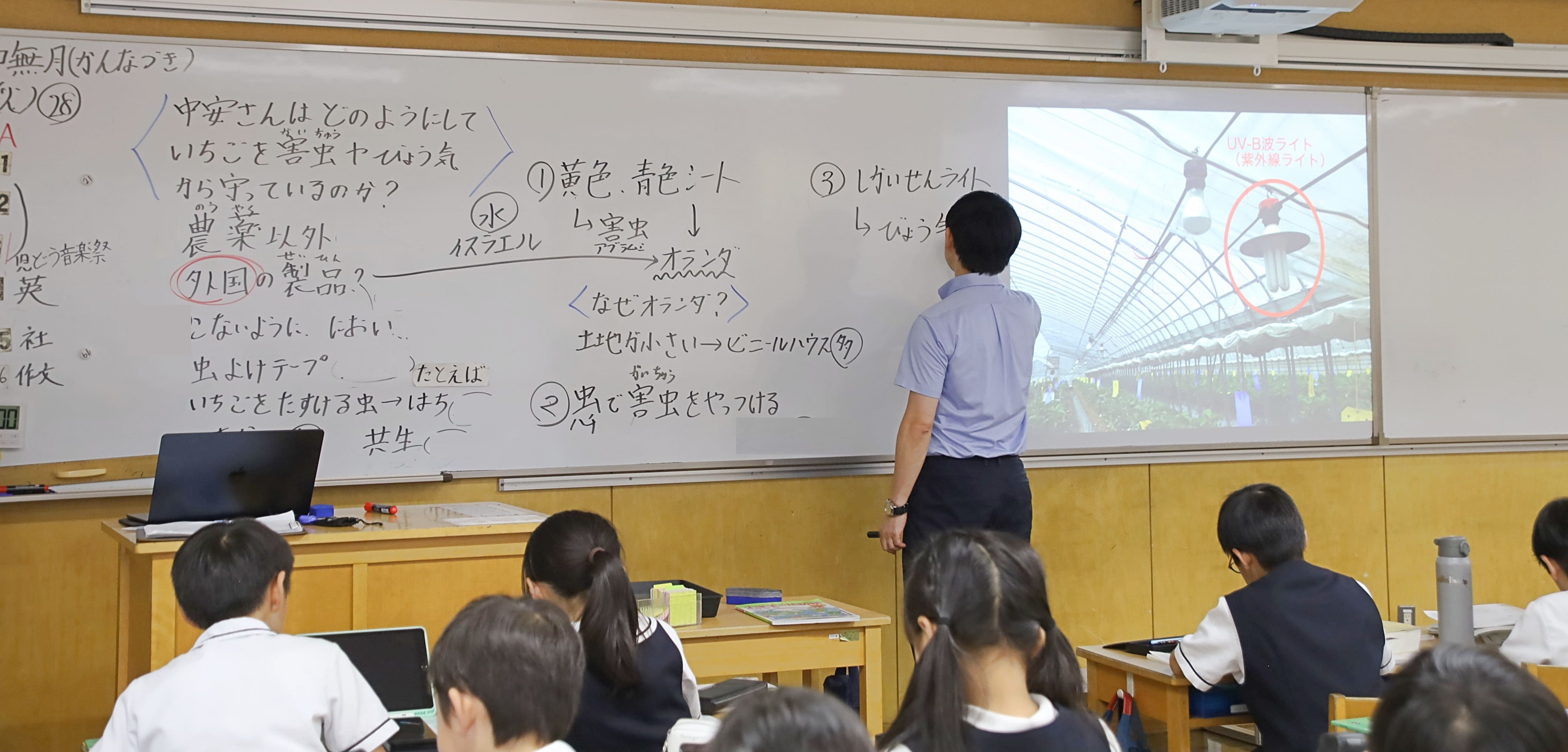

もう一つの特徴は、ブレーンストーミング的な授業進行だ。子どもの発言すべてをホワイトボードに書き出し、「正解・不正解」にとらわれず意見を広げていく。子どもの自由な発想を受け止める姿勢が、子どもたちの創造的な思考を支えているのだろう。

農薬をあまり使わないで済む工夫について議論が進む中、A君が「イスラエルの点滴を使っているのでは?」と発言する。これまでの授業で扱った「点滴灌漑技術」を思い出しての推論だ。「おもろいな。書いておくで」と先生はホワイトボードに記す。

さらに「虫よけテープでは?」「ハチと共生してるのでは?」と意見が飛び交う。ホワイトボードには「外国製品」「におい」「虫」「機械」「共生」などのキーワードが次々と並んでいく。

リアルな取材写真から広がる子どもの視点

宗實先生がスライドで映し出したビニールハウスの内部の様子に、子どもたちの目が輝く。「どこが怪しい?」との問いかけに、水路を指す子、垂れ下がるロープだと答える子。そしてB君が”ホリバー”と書かれた黄色いテープを指差す。

すると先生は「これやと思う人?」と問い、ほとんどの子が手をあげた。「何をするものだろう?」との問いには「虫よけテープ」との考えが大勢を占めた。スライドが黄色いテープのクローズアップに切り替わる。

「虫がいっぱいついてる」「気持ち悪い!」と声があがる中、けん玉をしていたC君が「においで虫を引き寄せて捕まえる」と冷静かつ正確な知識をもとにした説明を始めた。宗實先生が「どう思う?」と周りの子どもに促すと、「いいと思う」「ナイス!」と笑顔で応じる。

さらに、青いテープについて尋ねると、別の子が「害虫によって好きなにおいが違うから」と答え、見事に正解する。

いちご農家から世界が見えた

授業の焦点は「ホリバー」がどこの国の製品かという探究に移る。地図帳を開きながら、「イラン」「ウクライナ」「ボスニア・ヘルツェゴビナ」などニュースで話題の国名が飛び交う。宗實先生が「ヨーロッパのよく知っている国。先生がよく言うダジャレで、そこに行っても“誰も…」とヒントを出すと、「オランダや!」と歓声があがる。

「でも、なぜオランダなんやろ?」――問いを重ねると、「国が小さい」「土地が少ない」といった新しい視点が生まれた。

中安さんのスライドを示しながら「オランダは狭い国土で効率的に農業を営むために、ビニールハウス栽培が盛んなんです。だから害虫対策の製品開発が進んでいるんですね」と先生は説明する。

「におい」で害虫を呼び寄せ、捉える。「外国製品」が正解に結びついた。授業当初、ホワイトボードに書き出された「外国製品」「におい」「虫、ハチみたいな」「機械」の文字は、関連付いて深い意味を帯び、結論へと導くキーワードへと変化する。「君ら、今日めちゃくちゃすごい」と、先生は次の考察を前に子どもたちをさらに盛り上げる。

次に登場したのは、ビニールハウスの隅に置かれた麦の鉢植え。ここで、いちごの害虫の正体は麦にたかる害虫と同じアブラムシであることがわかる。「麦で虫を呼び寄せて、なぜいちごが元気になるの?」との問いに、再び「アブラムシはいちごより麦が好き」「天敵のテントウムシがいる」などの推論が次々に飛び出す。

「ええぞ。だが惜しい」「難しいから説明するな」と先生。アブラムシの体内に卵を産みつける寄生ハチの習性を紹介する。「虫(ハチ)で害虫をやっつける」という考えがつながった。

伏線がつながる学びのデザイン

いよいよ最後の工夫を見つける時。「水路」「ファン」「ライト」と怪しい場所を指摘する声。そして大勢は「ライト」に。「では、なんのためのライト?」との問いに再び「夜中でもいちごが育つように」「温度の調整」など、さまざまな推論が続出する。

そして突然「あ、わかった」の声が。「UVや」「紫外線や」「病気から守る」と盛り上がる教室。先生は「紫外線ライト」とホワイトボードに書き出す。次いで「中安さんのビニールハウスは病気を防ぐ(機械)を装備している」と続ける。

子どもたちが出したキーワードが次々と“伏線回収”されていく。

安全で持続可能な農業のあり方を概念化する

終業のチャイムが鳴る中、宗實先生は「農薬で守るのではなく、[ ]と[ ]の力でいちごを守る」と書かれた最後のスライドを映す。「[ ]と[ ]」に入る言葉は何?」との最後の問いに「外国の製品と光」「虫と紫外線」「科学と太陽」「科学と自然」と子どもたちが口々に元気な声をあげる。

「君たちの言っていることは合ってます。でも、もっと抽象的に言うと?」と思考を促す。

しばらく間を置き「これや。いくで」との掛け声とともに、スライドの空欄に「生き物と環境」という言葉が浮かぶ。こうして概念的知識という「見えないもの」が子どもたち自身の推論や関連付けによって実感できるものとして獲得された。

まるでドラマでも見せられているようなワクワクする宗實先生の授業だった。

後編では、宗實先生に、授業で工夫した点や社会科のおもしろさ、これからの挑戦について伺う。

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望