AI時代に求められる「生きた知識」を育むには New Education Expo 2025 リポート vol.9

未来の教育を考えるNew Education Expo2025 リポート最終回となるvol.9では、AI時代に求められる深い学びについて考えるセミナーの模様を紹介する。必要なときにすぐに活用でき、新たな知識をも生み出す「生きた知識」を育むには、どうすればよいのか。幼児の言葉の発達を研究する発達心理学者の今井むつみ氏が、認知科学の視点から「深い学び」について語った。

生きた知識で育む深い学び

~AI時代に認知科学から学びを考える~

慶應義塾大学 名誉教授/(一社)今井むつみ教育研究所 代表 今井 むつみ氏

「生きた知識」とは

慶應義塾大学 名誉教授/(一社)今井むつみ教育研究所 代表 今井 むつみ氏

「生きた知識とは、『必要なときにすぐ取り出せて、他の知識や情報と自在に組み合わせて問題解決を可能にし、新たな知識を作り出すこともできる知識』。これは暗記からは生まれません。なぜなら、暗記した知識の断片をいつ、どこで、どのように使うかわからないからです」と今井むつみ氏は語る。

そのわかりやすい例が、英単語の丸暗記だ。英語の単語をいくら覚えても、実際の会話で自分の言いたいことを文章で自由に表現できるようになるわけではないことは、多くの人が経験済みだろう。

では、どうすれば生きた知識を身につけられるのか。今井氏は、「生きた知識は覚えた知識の断片(点)を推論で面に拡張するところから始まる」と語る。そして、推論によって点を面に拡張する作業は、学び手である子ども自身が行わなければならないという。

例えば、ウサギという言葉と概念を子どもに教えるとしよう。辞書の定義は子どもには理解できないため、教師は「これがウサギだよ」と実物を指し示すことしかできない。しかも、教師が示せるのは世の中に存在する多種のウサギの中のほんの数点だ。しかし、ウサギという言葉が示す対象は1つではなく、同じ種類の他の対象にも適用できることを知らないと、ウサギという言葉は使えない。子どもは自ら推論によって点を面に拡張し、ウサギという概念を学習しなければならないのだ。

「でも、その推論は間違っていることが少なくありません。生きた知識を育てる支援をするためには、『なぜ誤った推論をしてしまうのか』を理解することが大事です。その結果、どんな誤った概念を持ってしまっているのか、その誤った概念を生きた知識に変えるにはどうすればよいのか。認知科学では、これらを明らかにすることに取り組んでいます。」(今井氏)

大事なのは「間違いを修正」すること

人間はなぜ誤った推論をしてしまうのか。その要因の1つに「思考の偏り(バイアス)」がある。

「誰もが思考バイアスを持っていて、その影響で知らず知らずのうちに間違った推論をしてしまう。それには生きた知識を作るのを阻むネガティブな側面がある一方、学習を可能にするポジティブな側面もあります」と今井氏は言う。

思考バイアスは過去の経験などによる思い込みからもたらされる。しかし、人間は経験を自分で一般化・抽象化して無意識のうちに作り上げた知識ーーこれを認知科学では「スキーマ」と呼ぶーーがなければ、知識を点から面に拡張することができない。つまり、思考の偏りがあって初めて学習は可能になるのだ。

その一例として、「AはBである」と聞いたときに「BはAである」と推測し、双方向の関係が成立すると思い込む「対称性バイアス」が挙げられる。「カナリアは鳥である」から「鳥はカナリアである」という非論理的で誤った推論を導いてしまう恐れがあるものの、このバイアスがなければ言語は習得できない。「猫はCat」なら「Catは猫」という対称性が成立しなければ、言語は機能しないからである。

「このように、人間はスキーマに頼ったアブダクション推論という、独特の思考の仕方で学習をします。アブダクション推論とは、正解が一義的に決まらない、論理の跳躍を伴う非論理推論のこと。知識を使うためには点を面に拡張するためのアブダクション推論が必要です。アブダクション推論はしばしば間違いますが、新しい知識を作ることができるのです。」(今井氏)

「間違えることはよくないこと」と捉えられがちだが、「大事なのは間違えないことではなく、 間違いを修正すること」。積極的にアブダクション推論をして誤りを修正することによって、子どもは修正する力を身につけていく。

「もちろん、誤りが少ない質のよいアブダクション推論ができるようになることも求められますが、そのためにはよいスキーマを持つことが大事です。とはいえ、他者からスキーマの誤りを指摘されても、人間はなかなか受け入れられないもの。学び手自らがスキーマの誤りに気づいて修正し、生きた知識を育てる『自走できる学び手』にならなければいけません」と今井氏は述べた。

「意味を理解しない」子どもたち

自走できる学び手になるために、まず必要なのは「記号接地」であると今井氏は言う。記号接地とは、言葉(記号)の意味を本当に理解するには、その記号が示す実世界の事物と身体的な感覚との結びつきが必要であるとする考え方だ。AIはいくら人間の言わんとすることを理解しているように見えても、実は言葉の意味を理解しておらず、大量のデータの中から言葉を予測・抽出して受け答えをしているにすぎない。AIはイチゴについて「赤くて甘酸っぱい果物」などと説明することはできるが、実際に見たこともなければ味わったこともないからだ。このことは30年以上前からAIの未解決問題として知られており、ChatGPTをはじめとする生成AIが開発された今日でも解決されていない。

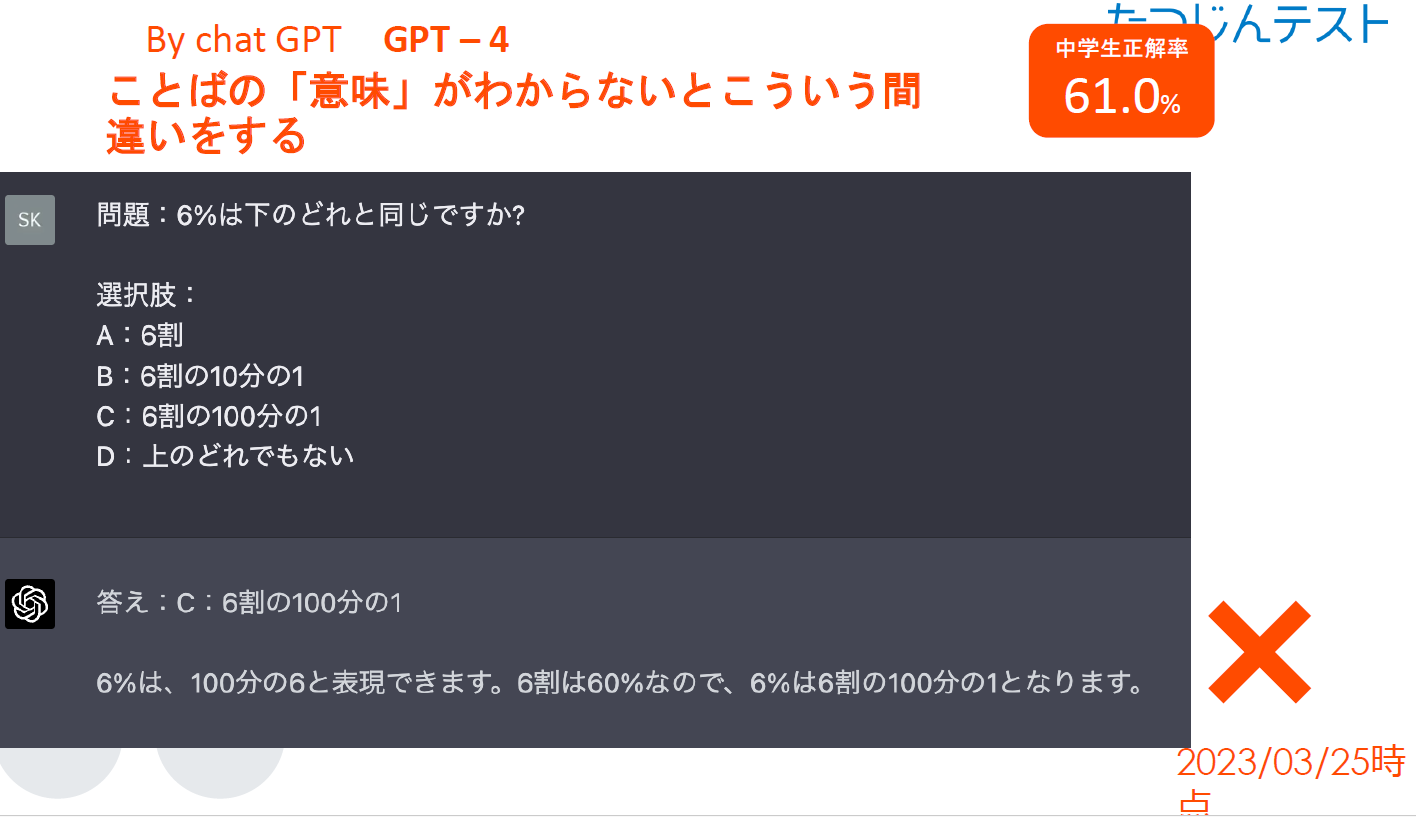

現に、今井氏がChatGPTに割合の問題を出題してみると、もっともらしく解答はしたものの間違っており、割合の概念を理解できていないことがわかった。衝撃的なのは、AIのみならず「人間の子どもの多くが言葉の意味を理解できておらず、手続きだけを覚えている」という事実だ。

「250g入りのお菓子が30%増量して売られているそうです。お菓子の量は何gになりますか」という問題を今井氏が調査で出題したところ、5年生の正答率は37.59%。多かったのは「250×0.3=750」という誤答で、文章から増量することは理解できているが、答えが250よりも減ってしまうため、無理矢理750という解答にしていることがわかった。また、掛け算だと減ってしまうため割り算にしたとみられる「250÷3」や、「250+30」という解答もあった。

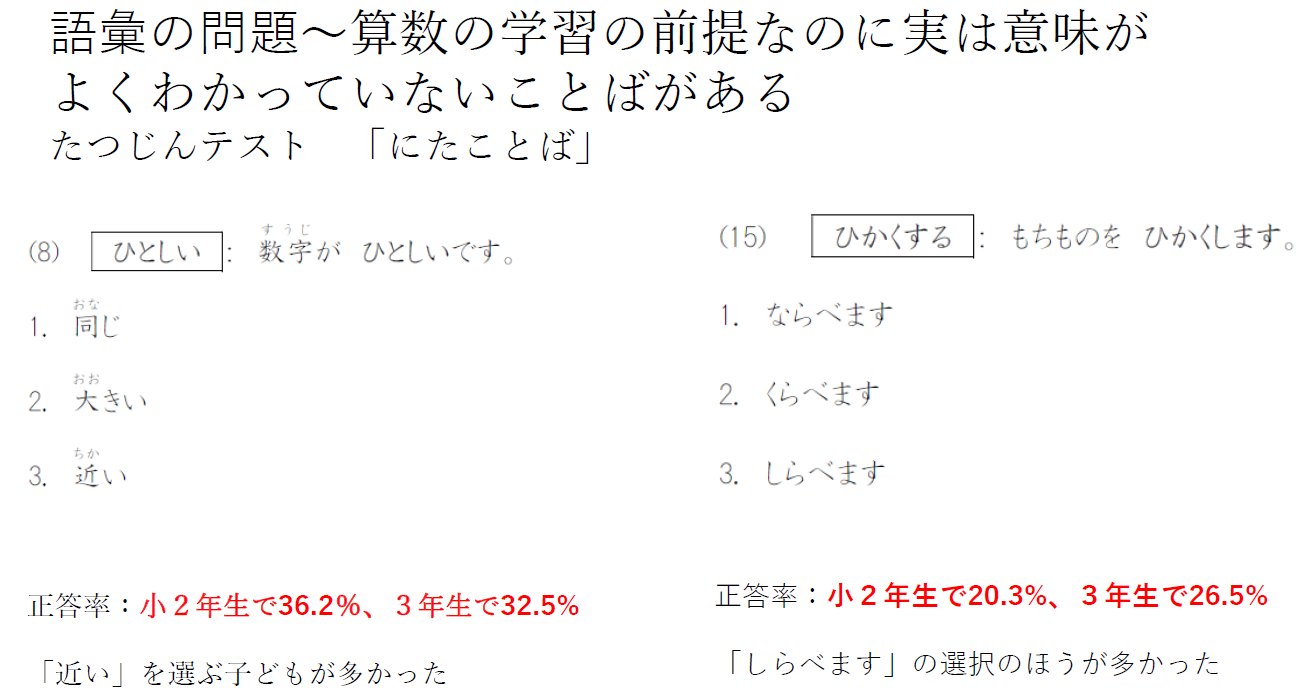

なぜ、分数の意味やかけ算、わり算の意味を理解できないのか。手立てを考えようにも、全国学力・学習状況調査の数字からは、「なぜ理解できないか」が見えてこない。そこで、今井氏は広島県の教育委員会と一緒に子どもたちの学びのつまずきを明らかにするためのアセスメントツール「たつじんテスト」を開発した。主に言葉に関わる知識を測る「ことばのたつじん」と、数・図形に関する知識と推論する能力を測る「かず・かたち・かんがえるたつじん」からなり、それぞれ小学生版と中学生版がある。

「たつじんテストの開発・実施を通して、小学校高学年になっても数や量、単位、教科単元を学ぶための基本的なことばといった基本概念に接地できていない子どもが多くいることがわかりました。なぜかというと、教科書の知識を暗記するだけで、自分の身体や生活経験に結びついていないからです。」(今井氏)

「自走できる学び手」を育てるために

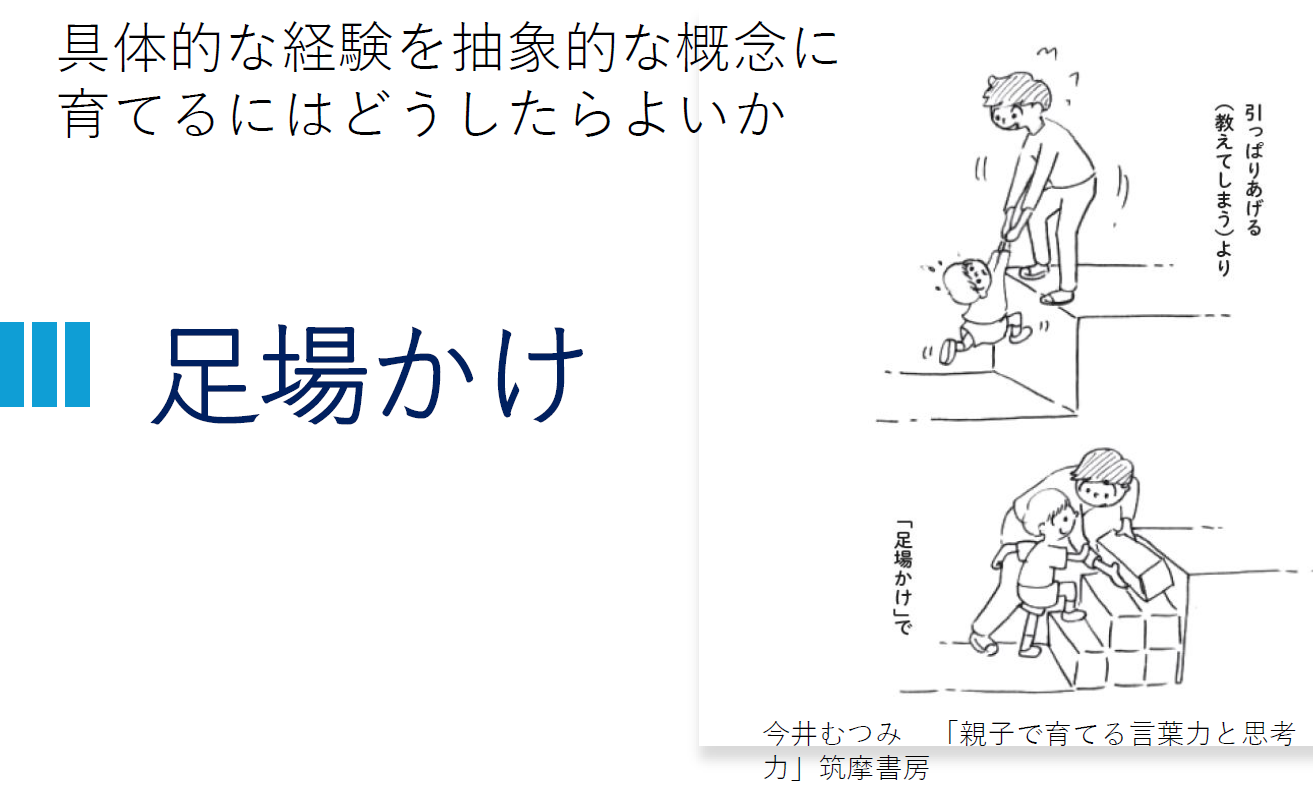

では、子どもたちを自走できる学び手に育てるために、教師にできることは何なのだろうか。子どもは感覚ベースで世界とつながり、具体的な経験を自ら抽象化し、間違ったら修正することで、抽象的な概念を身体の一部のように扱えるようになる。その際、1つではなく多くの点を持ち、点同士の関係性を考えながら面に広げていくことでアブダクション推論の精度は上がっていく。「それを子どもが自分でできるように工夫してあげるのが教師の役割」であると今井氏は言う。

例えば、3歳の子どもたちにニンジンの絵を見せて、ウサギ、ロケット、ジャガイモの選択肢の中から同じものを選ばせると、多くの子がニンジンに形の似たロケットを指し、ジャガイモを選ぶ子はほとんどいない。しかし、選択肢にニンジンと形が似ていて、かつ同じ野菜であるトウモロコシを入れてみると、子どもは1番目にトウモロコシを、2番目にジャガイモを選ぶという。このように足場をかけてあげるだけで、子どもたちは知覚ですぐわかる「似ている」から抽象的で本質的な「似ている」への気づきへを得ることができるのである。

「生きた知識は記号接地と足場かけから自力で作られます。子どもは自分の知覚能力と認知能力を使って問題を解決しようとし、同時に問題解決のための手がかりを探します。そこで大人が上手にヒントを出してあげることで、子どもは気づきを得て洞察を重ね、必要であれば修正し、知識を広げ、創造していきます。先生方にしていただきたいのは、この子どもたちの記号接地の過程を助け、習慣づけられるように支援すること。AI時代であるからこそ、AIに頼りきりにならず、自分の頭で考えられる子どもたちを育てることが必要ではないでしょうか。」(今井氏)

記者の目

本セミナーと同日に開催された「学力調査の役割と学びの充実~各自治体の取組・成果に学ぶ~」でも、子どもたちの解答の正否だけでなく「なぜ間違えたのか」を把握することの重要性が指摘されていた。子どもたちが自ら生きた知識を身につけられる深い学びの実現に向けて、教育現場に認知科学の知見が広く生かされることを期待したい。

関連リンク

取材・文:学びの場.com編集部 写真提供:New Education Expo実行委員会事務局

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

授業実践リポート

授業実践リポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望