子どもと本をつなぐ公共図書館と学校図書館 児童文学セミナー分科会

児童文学の作家、詩人、翻訳家などで構成される1946年創立の日本児童文学者協会。全国に19の支部があり、現在の会員数は約800名。隔月刊行誌『日本児童文学』の発行やセミナーの開催など幅広く文学運動活動を行う。

2024年11月23日(土)に岡山で開催された「児童文学セミナー in 岡山」では、「子どもの力・輝きにフォーカス」をスローガンに、分科会やワークショップ、講演会、シンポジウムが開催された。本記事では、岡山市の取組が紹介された分科会をリポートする。

分科会C「子どもと本をつなぐ~司書の立場から~」

岡山市立幸町図書館 田中久美子氏

岡山市立香和中学校 佐久間志帆氏

講演1:岡山市立図書館

図書館を知ってもらう

岡山工業高校の生徒がデザインしたリーフレットを見せる、岡山市立幸町図書館 田中久美子氏

岡山市立図書館(全10館)では、「岡山市子ども読書推進計画」における3つの読書環境「子どもと本を結びつける人」「本」「子どもが読書できる場」を充実させるべく、さまざまな活動に取り組んでいる。

「子どもの頃に出会った本をもう一度読みたい、と来館される方は少なくありません。子どもの頃に出会った本が一生の宝になることもあります」と語る、岡山市立幸町図書館の田中久美子氏(以下、田中氏)が子どもと本をつなぐ活動事例を紹介した。

地域の学校と連携した活動として、2016(平成28)年から配布している「読書通帳」を紹介。岡山県立岡山工業高等学校デザイン科の生徒がデザインし、『3びきのこぶた』の物語をベースに、ページをめくるとオリジナルの物語が進む仕様になっている。

また、岡山市では「赤ちゃんと絵本でゆったりコミュニケーション事業」としてブックスタートを実施しており、生後4か月くらいまでの赤ちゃんのいる家庭を愛育委員が訪問し、地域の子育てに関する情報を届ける際に、絵本を1冊プレゼントしている。絵本の読み聞かせ会の案内のリーフレットも渡して、図書館は赤ちゃん連れの来館を歓迎していることを伝えている。リーフレット「本のはなし」も、岡山工業高校と連携し作成している。

図書館では地元の中学校や高校の図書委員によるPOP展示や学習のまとめ展示などを行い、保護者や生徒の来館にもつながっているという。

子どもの「知りたい」に応える

今年度「赤ちゃんと絵本でゆったりコミュニケーション事業」でプレゼントしている、齋藤槙/さく『ぺんぎんたいそう』(福音館書店)を紹介

昨年度は職場体験41件、小学校や特別支援学校などの見学22件を受け入れ、図書館でできることや使い方、どんな仕事をしているか、バリアフリーや子どもコーナーの棚の高さの工夫などを紹介した。

田中氏は「子ども達から最新の流行などを聞ける良い機会になっています。興味や関心の多様化が進んでいる現代の子ども達の好奇心を満たせるよう、図書館も多種多様な情報を揃える必要があると感じています」と述べた。

最後に田中氏は「人と本を結びつける専門職である司書が責任を持ち、一人ひとりが素敵な本と出会えるよう、役割を果たし続けなければならないと感じています」と締め括った。

講演2:岡山市立香和中学校 学校図書館

司書が「いつも図書館にいる」ことの大切さ

続いて登壇したのは、学校司書歴14年目の佐久間志帆氏(以下、佐久間氏)。小学校2校の学校司書を経て、現在は岡山市立香和中学校(以下、香和中学校)にて勤務3年目。

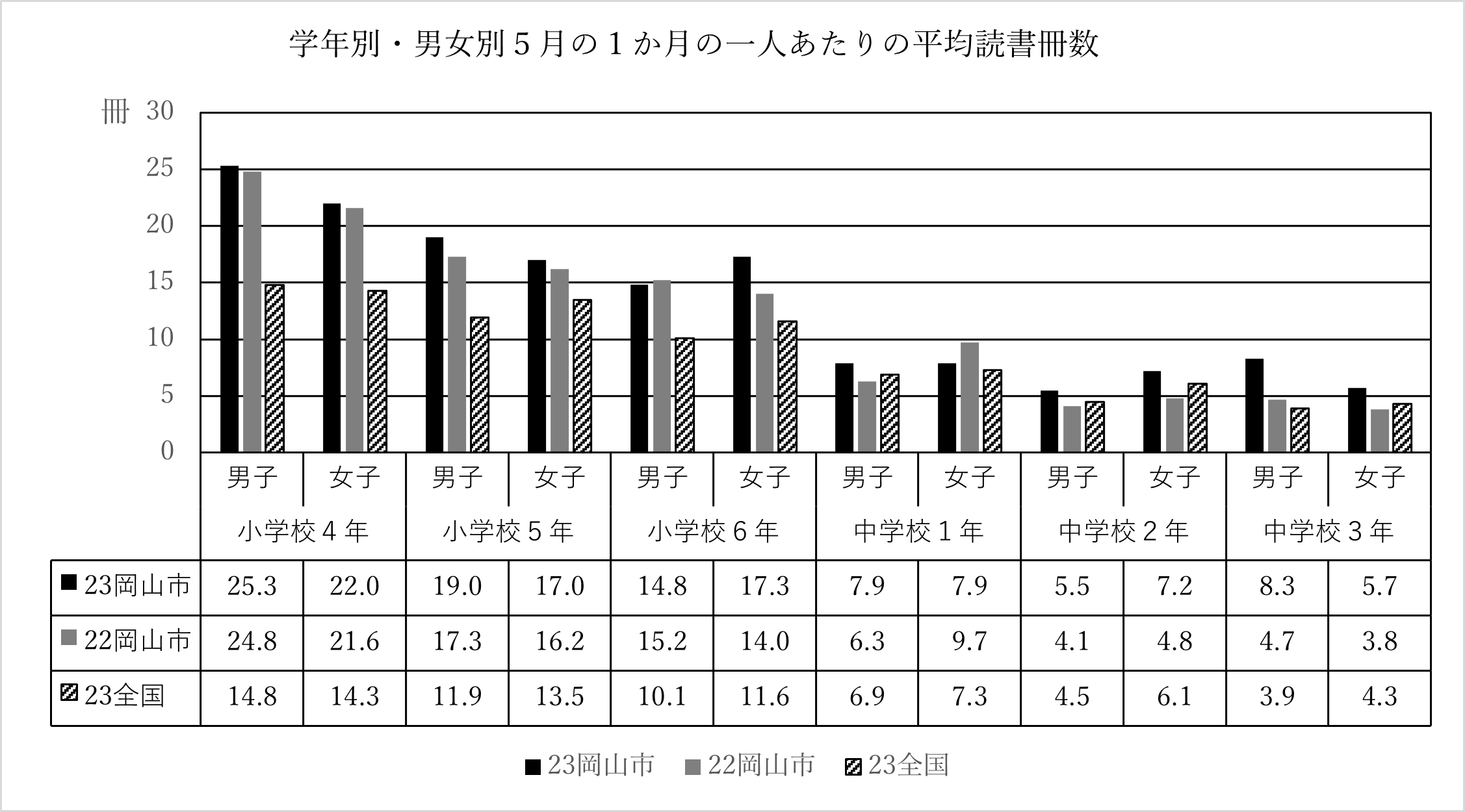

まずは、昨年度の香和中学校の図書館利用状況(生徒数439名、生徒1人あたりの平均貸出冊数22.5冊、合計予約件数215件など)を伝えたうえで、岡山市の学校図書館アンケート結果の資料を提示した。

「岡山市の児童生徒の平均読書冊数は全国平均よりも高く、また、不読率は低い傾向にあります。授業でもよく学校図書館を利用されるので、公共図書館や他の学校から資料を借り、求められる資料を確実に提供できる仕組みができています。これには、岡山市は各学校に1名の専任の学校司書が在籍していることが大きく影響していると思います」と、佐久間氏は述べた。

佐久間氏の小・中学校での学校司書勤務の経験から「子どもと本を結びつけるのに大事にしていることは、資料提供とコミュニケーション」という。特に、挨拶を心がけているとのこと。いつもニコニコして「いらっしゃい」と迎え入れ、「また来てね」と送り出す。

「誰しも、忙しそうにしている人には声をかけづらいもの。たとえ自分が忙しい時だとしても、図書館に来たら何でも相談できる、ちゃんと読みたい本を借りることができるという雰囲気づくりを意識しています。また、生徒との距離感にも気をつけ、一人ひとりの性格や趣味嗜好に合わせた対応を心がけています」と述べた。

国語の授業でもPOPづくり

岡山市立香和中学校 佐久間志帆氏

授業で学校図書館が活用された具体例を紹介した。中学1年生の国語の授業「読書を楽しむ」の一環として、国語の先生と連携し佐久間氏がスライドを作成。図書館でのPOPの作り方や目的を伝えた。

また、同校の文化委員会が主催する「全校生徒を対象としたPOPコンテスト」ともコラボして実施。1年生は授業の一環として全生徒がPOPを作成し、2、3年生は任意で作成し応募する。全部で百数十枚のPOPが集まったという。その後は、文化委員会による一次審査を行い、審査を通過した25~30作品の中から全校生徒による投票が行われ、トップ5は学校行事で表彰される。その後、すべてのPOPを図書館に掲示した。

「生徒自身の言葉で書かれているおすすめの本は、他の生徒も興味が湧くようで、よく手に取られています」と佐久間氏。

蔵書の計画的な更新

佐久間氏は「子ども達に読書の楽しさを伝えるうえで大切なことのひとつは“蔵書づくり“です」と述べ、佐久間氏が蔵書づくりにおいて心がけていることを紹介した。まずは、学校図書館における役割の一つである「教育課程に寄与する」ため、学習に必要な資料をリストアップし揃える。それから、生徒のリクエストなどを見極めつつ、参考図書、読み継いでほしい図書、現代の力作などを揃えるという。そのうえで「計画的な買い替えも必要」だとも強調した。

「昔からある本でも、読み継いでほしい図書などは内容を吟味しつつ買い替えることで手に取られるようになります。新しい本はよく読まれる傾向にあります。子ども達に積極的に読んでほしいと思う本は、定期的に買い替えが必要だなと、先日も改めて感じました」と述べた。

「読書っていいものだ」と思える体験を積み重ねる

香和中学校では、各教室で毎日10分間の「朝読書」を実施している。各学期に1度、各クラスがローテーションで図書館に足を運び、朝読書をする日があるという。普段あまり図書館に来ない生徒が来館したり、「朝読おすすめ本コーナー」で本と出会うきっかけになったりする。おすすめ本コーナーでは、アニメのノベライズや映像化された本の原作を中心に紹介している。子ども同士の目線で本を紹介し合うと興味を持ってもらえるので、2年生から新1年生へおすすめの本を紹介する「おすすめ本だな」という取り組みも実施した。

「子どもの頃に、やっぱり図書館っていいものだ。読書っていいものだ、という体験を積み重ねることが、その後の読書体験につながると考えています。子どもが選んできた本を否定しないことも、大切にしています。学校図書館が生徒一人ひとりにとって居心地の良い場所だと思ってもらえたら、学校卒業後、公共図書館に足を運べる人になってもらえると思います」と述べた。

最後に佐久間氏は「最近は、“生きづらさ”が一つのキーワードになっているように、しんどいこと、辛いこともきっと多い。けれど、子ども達が思っているよりも世界は広く、多様な考え方があり、さまざまな驚きに満ちあふれていることを知ってほしい。本は、視野を広げ、考えるきっかけを与えてくれます。この世界は、あなた達が生きるに足る世界なのだと伝えたいし、そう伝えられるような本を、これからも手渡していきたいと思っています」と締め括った。

記者の目

公共図書館、学校図書館の司書が、本と子どもをつなぐためにさまざまな工夫や取組をされていることを理解した。活字離れがいわれる昨今。けれど、本の中にも壮大な物語や心温まるストーリーがあり、人の心を豊かにしてくれることを私も一人の大人として伝えていきたい。

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

授業実践リポート

授業実践リポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望