学校現場のリソースは有限・リスクは無限 児童文学セミナー記念講演会

児童文学の作家、詩人、翻訳家などで構成される1946年創立の日本児童文学者協会。全国に19の支部があり、現在の会員数は約800名。隔月刊行誌『日本児童文学』の発行やセミナーの開催など幅広く文学運動活動を行う。

2024年11月23日(土)に岡山で開催された「児童文学セミナー in 岡山」では、「子どもの力・輝きにフォーカス」をスローガンに分科会やワークショップ、講演会、シンポジウムが開催された。本記事では、内田良氏の記念講演会をリポートする。

記念講演会「だれが校則を変えるのか──学校リスクの見える化活動」

講師:名古屋大学教授 内田良氏

学校依存社会

放課後の子どもの管理

名古屋大学教授 内田良氏

学校における子どもや教師のリスクについて調査研究を行っている名古屋大学教授の内田良氏(以下、内田氏)。現在まで「リスク」をキーワードに児童虐待、学校の部活動問題、体罰などの調査を重ねてきたという。

内田氏は、「子どもが幸せに生きられる道をつくりたい。リスクに向き合い考えることがみんなの幸せにつながると考えています」と述べ、学校依存社会の現状を説いた。

一部の小・中学校には「3時禁」「4時禁」というルールが存在する。下校後、その時間までは外出禁止。通常であれば、学校から帰宅したら保護者の管理下であるがこのルールが存在するのは別の意味があると内田氏はいう。

「下校後、飲食店などでしゃべっている子どもをうるさいと感じた近隣住民は、保護者ではなく学校に苦情の電話をかけます。万引きを見つけた店長は、警察ではなく学校に電話します。学校はどういう指導をしているの?と。学校はその対応をしないといけない。その結果、下校後の行動を制限するルールができあがります。そして、先生の長時間労働にも発展する。社会全体で学校に依存している現状が、学校を取り巻く問題に大きく影響しています。」(内田氏)

いじめなどの教育課題

加害者を出席停止にすべきか?

文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」から、2015~2019年度のいじめ被害による不登校件数は年平均483.6件に対し、いじめ加害による出席停止件数は1.2件と示し、いじめ加害者が学校に登校し続けられている現状を示した。

一方で、2021年8月に内田氏ら研究グループが①小学校の教員、②小学校の保護者、③中学校の教員、④中学校の保護者、⑤中学校の生徒それぞれ約400名を対象に実施した「学校生活に関する調査」によると、「加害者を出席停止にすべきか?」との問いに、45.8%の中学校教諭が「そう思う」と回答した。内田氏は、「個人の意見は、組織を前に消える」と指摘。

「大事なのは、苦しんでいる子どもをどう救うか。児童相談所は、介入と支援の機能を分離しています。授業から日常の些細なトラブルの解決までを担当する先生も、外部の専門家と連携する必要があると思います。暴行・傷害・窃盗事件などは学校で抱え込まず、警察に通報すべきでしょう。」(内田氏)

SNSが居場所

「もっとも落ち着く場所は?」との問いに「SNSなどのオンライン」と答えた中学生は約12%。いじめ被害経験がある場合は約20%であった。その調査結果に対し、内田氏は「SNSに救われている子どもも多い」と説いた。

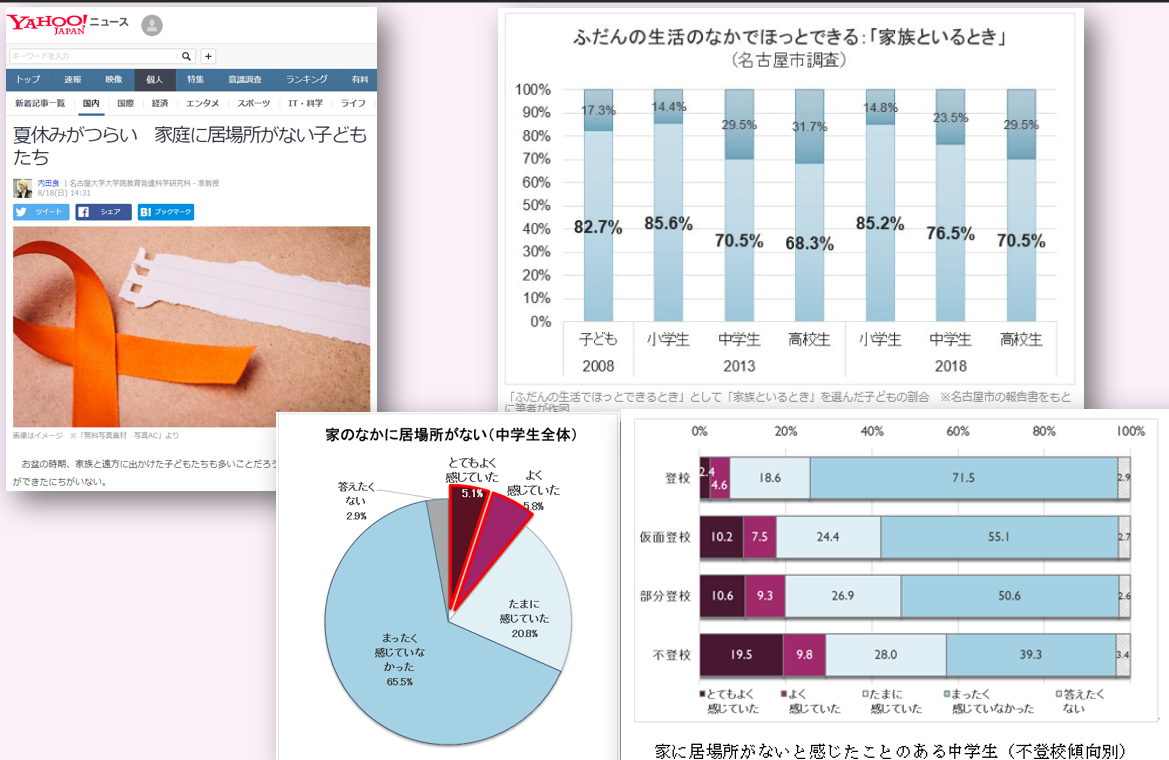

また、「家の中に居場所がない」と約10%の中学生が回答した調査結果も示した。学校に行きづらい子どもほど家庭にも居場所が無い傾向があり、長期休暇明けに子どもの自殺が増加する傾向にあると説明した上で、鎌倉市図書館のSNS発信を紹介。「自殺を考えるほど悩んだら、学校休んでいらっしゃい」と発信したメッセージが反響を呼んだ。家にも居場所がないとする児童生徒にとって図書館は、本を貸出すだけではなく「居場所」として機能すると内田氏は述べた。

不登校のきっかけ

教職員との人間関係も要因の一つ

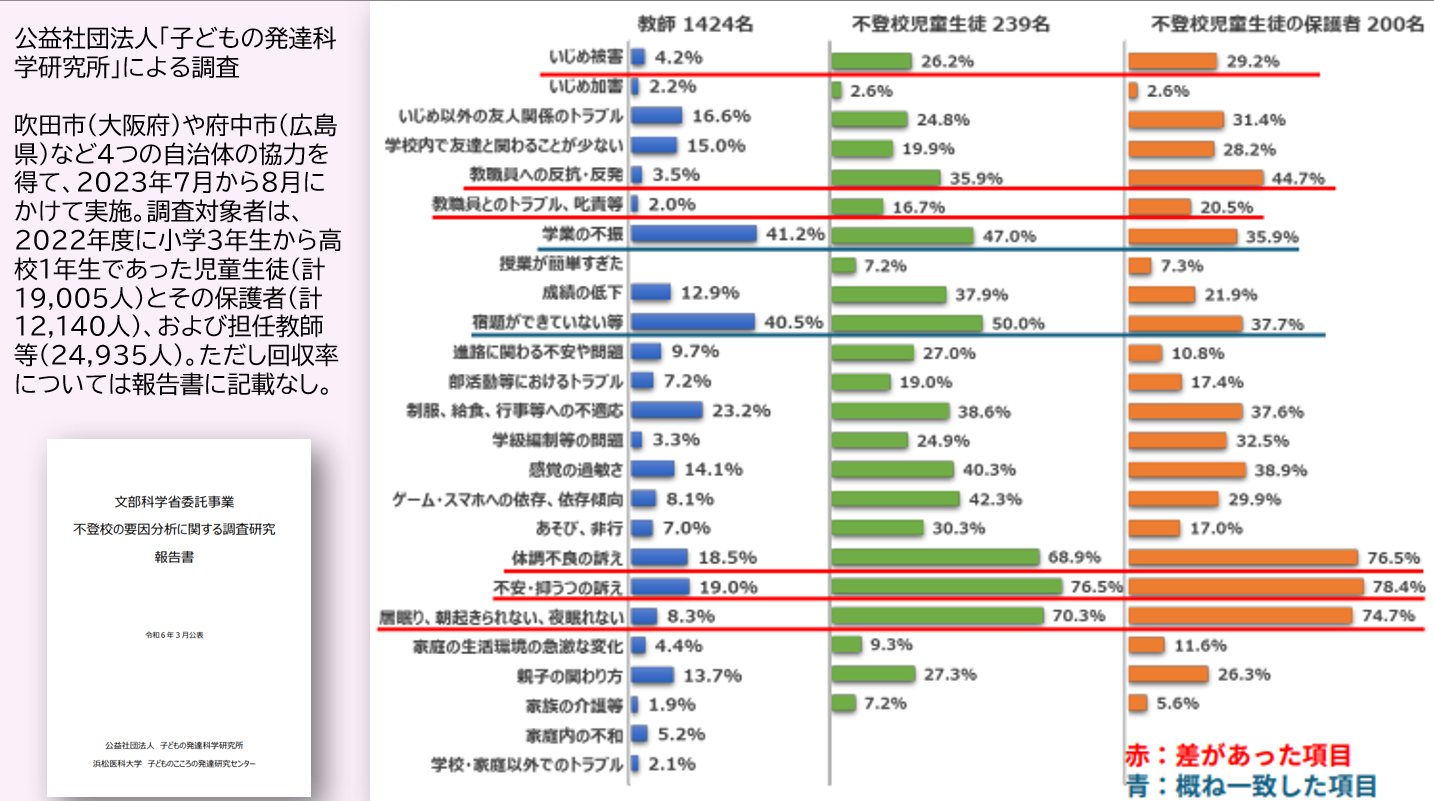

続いて、公益社団法人子どもの発達科学研究所が2024年3月に公表した、文部科学省委託事業「不登校要因分析に関する調査研究」の調査結果を示した。この調査は全く同じ質問を教師、本人、保護者の3者に問う形式で行われた。内田氏は、その調査結果から3つの知見を得たという。

1つ目は、不登校の要因は複合的であること。質問に対する回答は複数選択可能であった。その結果、1人あたり2.8個の要因を選択した教師に対し、子どもと保護者は1人あたり7.5個の要因を選択した。

内田氏は「当事者はさまざまな要因を抱えていることを、周囲は理解しないといけない。1つの要因に決め付けず、答えを急がないことが大事」と述べた。

2つ目は、不登校はいじめ被害以外の要因が大きいこと。児童生徒の回答で1番多かったのは「不安・抑うつの訴え(76.5%)」。次いで「居眠り、朝起きられない、夜眠れない(70.3%)」、そして「体調不良の訴え(68.9%)」。「いじめ被害」は26.2%であった。

3つ目は教師、本人・保護者の3者間に認識のズレがあること。特にズレの大きい項目が「教職員への反抗・反発(教師:3.5%、児童生徒:35.9%、保護者:44.7%)」と「教職員とのトラブル、叱責等(教師:2.0%、児童生徒:16.7%、保護者:20.5%)」であり、教職員との人間関係が不登校の要因になることについて、教師には自覚が無いことがわかる。

内田氏は、「子どもと向き合い、本当の悩みを理解すること。データに基づき、固定観念を壊さないと子どもの本当の苦しみにアプローチできないと考えます」と指摘した。

生徒主体の校則見直しを

不自由さに気付く

1980年〜90年代前半、学校が荒れた時代。生徒たちの攻撃性を縛りつけ、力で抑圧するために校則を強化した。それ以降、生徒はおとなしくなったが厳しく細かい校則は継続・拡大している。内田氏は「保護者や近隣住民などの発言力の高まりから、教員は外部の目線を意識しているのだと思います。制服や厳しい校則で生徒を統一することで指導の一環としているように感じます」と述べた。

現在、「生徒主体の校則見直し」として校則改革が起こっている学校もあるという。生徒が自ら考え、教員・保護者に提案し容認されている。ただ、「シャツ等の腕まくり禁止を解除」に半年、「サマーカーディガン導入」に6年以上の年月を要したといった事案が多数存在する。

内田氏は「自分たちの代では適用されないかもしれない校則の改革を頑張っている生徒もいます。大人が“乱れやわがまま“だと恐れていたものは、多様性や個性にすぎません。生徒を否定し続けるか、肯定し続けるか?」と説いた。

そして「個性尊重のために学校が闘った」2021年6月の記事を示した。20数年前、とある市長が「(教員の)服装が乱れている」と公費で制服を購入し着用させようとした。「個性尊重の時代に逆行している」と反発した教員が、署名やデモ活動を行う猛反発した事案だ。ここでポイントなのは、「生徒」ではなく「教師」に制服を導入しようとしたことにある。

内田氏は、「教師と生徒は立場が違いますが、同じ制服、同じカバン、同じ靴下で仕事ができますか?学校名の記載された制服を着て、電車に乗れますか?自分事と捉え、不自由さに気付くことも大事ではないでしょうか」と指摘。

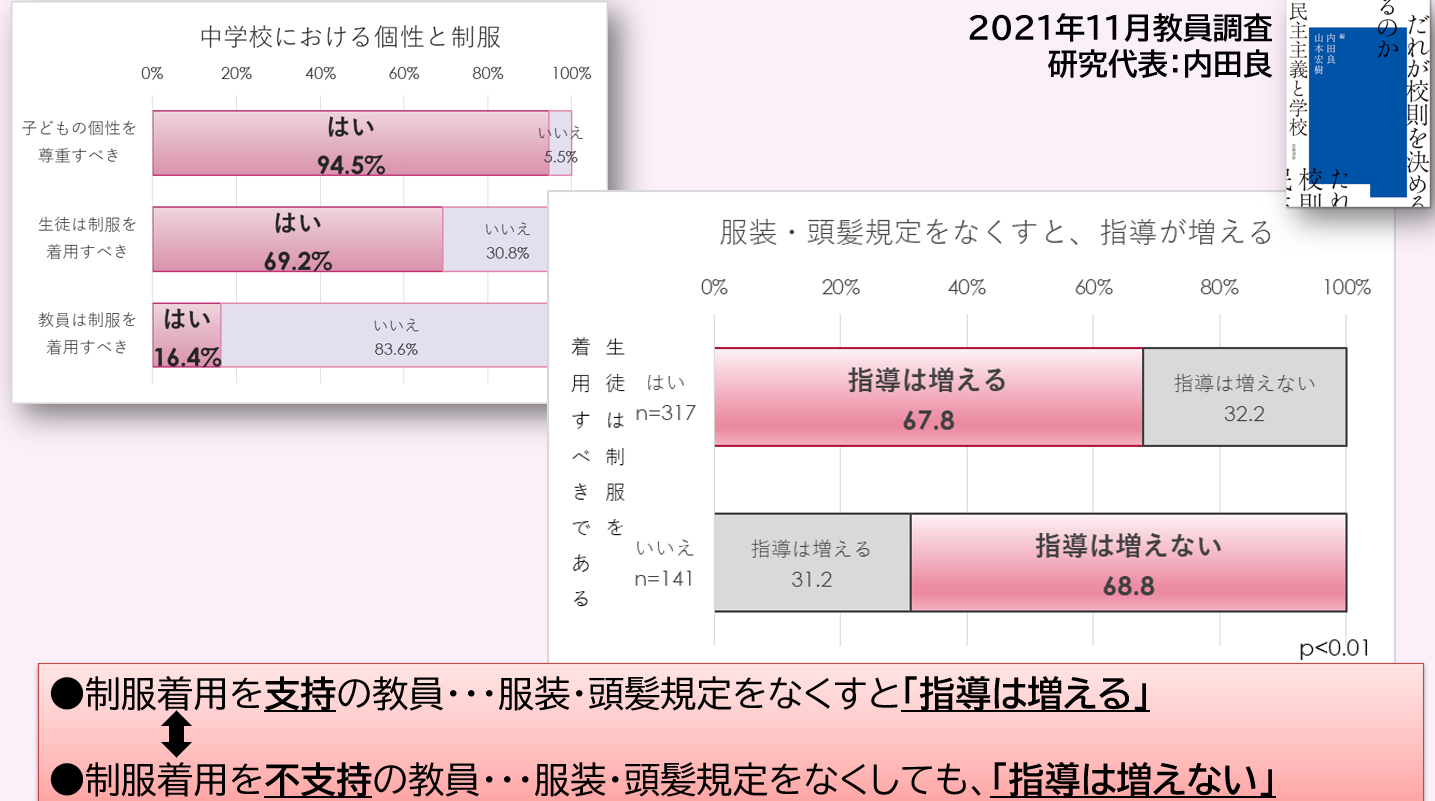

制服は必要?

2021年11月に内田氏が行った教員調査の「中学校における個性と制服」の項目では、「生徒は制服を着用すべき」との質問に約3割の教員が「いいえ」と回答した。「服装・頭髪規定をなくすと、指導が増えるか」の質問には、「生徒は制服を着用すべき」の問いで「はい」と回答した教員は約7割が「指導は増える」と回答。一方、「生徒は制服を着用すべき」の問いで「いいえ」と回答した教員は約7割が「指導は増えない」と回答した。

内田氏は「制服着用を支持する教員と支持しない教員、その価値観の違いで想像する未来が変わることが理解できます。現在、日本の約9割の学校が制服を着用しています。しかし、組織ではなく個人的には、制服を着用しなくていいと考えている先生もいます。改革したい先生、疑問を抱いている先生が職員室内で発言しやすくなるために、学校を取り巻く我々が追い風を生むことも必要でしょう。それが校則改革につながると考えています」と締め括った。

記者の目

進まない校則改革、教師の長時間労働、学校のいじめ問題など、学校依存社会が取り巻く環境を理解した。子どもの本当の悩みに向き合い解決していくこと、自分事として子どもの置かれている環境を考えること、教師の置かれている立場を理解することを改めて考えさせられる講演だった。誰のための学校なのか、誰のための校則なのか、子どもの人権を守り誰もが幸せに生きられる社会をつくる一助になりたいと感じた。

関連記事

取材・文・写真:学びの場.com編集部

※当記事のすべてのコンテンツ(文・画像等)の無断使用を禁じます。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

「教育リポート」の最新記事

授業実践リポート

授業実践リポート 食育と授業

食育と授業 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望