地場産物を生かした給食レシピ開発で、地域の魅力を発信! 【食と地域】[中学3年生・総合的な学習の時間]

食育は家庭科や総合的な学習の時間だけが受け持つものではありません。理科、社会科などどの教科でもアイデア次第で楽しく展開できます。教材開発のノウハウや子どもたちの興味・関心を高めながら、望ましい食生活習慣を育てていく授業作りのヒントを、武庫川女子大学・藤本勇二先生主宰、食で授業をつくる会「食育実践研究会」がご紹介します。第211回目の単元は「地場産物を生かした給食レシピ開発で、地域の魅力を発信!」です。

授業情報

テーマ:食と地域

教科:総合的な学習の時間

学年:中学3年

青森県つがる市立木造中学校では、「総合的な学習の時間」に「つがる つなげる つくる未来」をテーマとし、地域学習を通して、自分たちの地域に誇りと愛着を持ち、夢の実現に向かって心豊かにたくましく学び続ける生徒の育成を目指している。今年度3年生は、1学年時に校外学習を通して地域について学び、2学年時では修学旅行を通して、郷土と都会を比較する活動を行ってきた。2年間の学びを生かし、3学年では郷土の魅力を「発信」する活動に取り組む計画となった。郷土の魅力として「食」に着目した生徒が多かったことから、地場産物を生かした給食のレシピを開発し、地域の魅力を発信する活動が始動した。

地域の食に関わる人々へのインタビュー訪問

生徒が給食レシピを開発するにあたり、まずは自分たちの地域にはどんな食の魅力があるのかを知る必要がある。そこで、生産・流通販売・飲食等、食に関わる市内16事業者に協力していただき、生徒自身がインタビュー訪問を行った。インタビュー訪問では、りんごの実すぐり(摘果)などの農作業や商品の棚卸作業を体験したり、食材を生かしたメニュー開発へのアドバイスを受けたりした。レシピ開発に向け、生徒は事業者の視点からヒントをたくさん得ることができた。

インタビュー後は、生徒から以下のような感想があった。

「農家さん一人ひとりが消費者においしいと思ってもらえるよう心を込めて仕事していることを知り、より感謝して食事をしようと思った」

「地域の料理について理解を深めることができ、つがる市を題材とする料理作りに生かせる情報が得られた」

「おいしい食材は農家さんの工夫と努力のうえでできていることを知った。もっと大切に食べ物を扱い、丁寧に『いただきます』をしたいと思った」

これらの感想から、生徒たちの食に対する感謝の気持ちやレシピ開発への意欲が見られた。

レシピ開発に向けた授業

地場産物を活用した給食レシピ開発にあたり、栄養教諭と学年教師が総合的な学習の時間を活用し、以下の計画に基づいて授業を実施した。

生徒は20グループに分かれ、主菜・副菜・汁物のいずれかのレシピ考案に取り組んだ。

〇インタビュー訪問を振り返る

授業冒頭では、これまでの活動を振り返った。地域おこし協力隊の方につがる市の魅力について熱く語っていただいたことや、インタビュー調査で得たことを思い出しながら、グループ内でレシピ開発にいかしたいアイデアを共有した。

「りんご農園で、りんごジュースを使った料理を教えてもらった。りんごを使ったレシピにしよう」「牧場の人から『いい豚肉は塩コショウが一番だ』って聞いた」など意見が飛び交う。

さらに生徒の意欲を高めるため、選ばれたレシピが文化祭の日に実際の給食として提供されることを伝えた。

〇レシピ開発の手順・ポイントを考える

手順1「主に使用する食材を決めよう」

インタビュー訪問や事前調査で調べた地場産品の中から、どの食材をメインに使用したレシピにするのか、グループで話し合った。

手順2「レシピのコンセプトを決めよう」

どんな料理にしたいのか、食材をどう生かしたいのか、このレシピを通して何を伝えたいのかなどを話し合った。

コンセプトは、レシピを考えるうえで軸となることから、例として栄養教諭が給食の新メニューを提供する際にどのように考えているのかを具体的に示した。

手順3「調理法を決めよう」

食材の魅力を最大限にいかす調理法を考える。

実際の調理法について給食を例に示し、具体的なイメージを持てるようにした。

手順4「レシピ考案のポイントを考える」

給食として提供するレシピであることを踏まえ、どんなことを考慮する必要があるのか話し合った。

生徒からは「栄養バランス」「彩り」「アレルギーへの配慮」「予算」「生ものは出せない」「手軽さ」など多くの意見が出された。

〇いよいよレシピ考案!

レシピ開発のポイントを押さえながら、グループごとにレシピを考案した。食材の分量の調整や切り方、調理の手順など、実際のレシピ作成では多くのつまずきも見られたが、生徒たちは自分で調べたり、栄養教諭のアドバイスを受けたりしながら、具体的なレシピへと近づけていった。

大まかなレシピを作成した後、夏休み中の課題として各自で試作を行い、試作レポートを提出。グループごとにレシピを何度も見直した。

試作の感想には、「具材をもう少し増やし、調味料の分量を減らすともっとよくなる」「彩りが足りないため、アスパラやコーンなどを加えたい」などの具体的な意見が挙がり、どのグループも改善点を見つけたり、より良いレシピにするための工夫が見られた。

給食レシピプレゼン発表会

各グループは考案した給食レシピの工夫点やインタビュー訪問で学んだことをまとめたプレゼン資料を作成し、校内で発表会を開いた。

発表会には、インタビュー訪問でお世話になった市内の関係事業者の方々にも参観していただいた。

発表後、生徒たちはそれぞれのレシピに投票を行った。

給食での提供!

文化祭の日の給食には、生徒の投票で上位に選ばれたメニュー(主菜・副菜・汁物の各部門から1品ずつ)が献立に採用され、全校生徒に提供された。

給食の時間前には、投票で上位に入った各部門の2チームが全校生徒の前でレシピのプレゼン発表を行い、1・2年生にも3年生の取組を紹介した。

また、どのチームのレシピが給食として提供されるかは、当日までのシークレットとしていたため、生徒たちの関心が一層高まった。

給食献立内容

・ごはん(市産はれわたり)

・牛乳

【生徒考案メニュー】

・鶏肉とりんごのハーモ煮ー(市産りんご・市産長ねぎ・県産鶏肉を使用)

・つがるSeaの恵み(県産ほたて・市産ごぼう・市産長ねぎを使用)

・たげめぇおらんどの野菜スープ(県産鮭・市産人参・市産長芋・市産長ねぎを使用)

発信へとつなげる取組

地域の魅力を「発信」するために、文化祭では生徒が考案した給食メニューの試食ブースを設けた。

3年生が盛り付けを担当し、来校した保護者や地域の方々にふるまった。

また試食ブースには、3年生の総合的な学習の取組をまとめたものを展示した。

成果

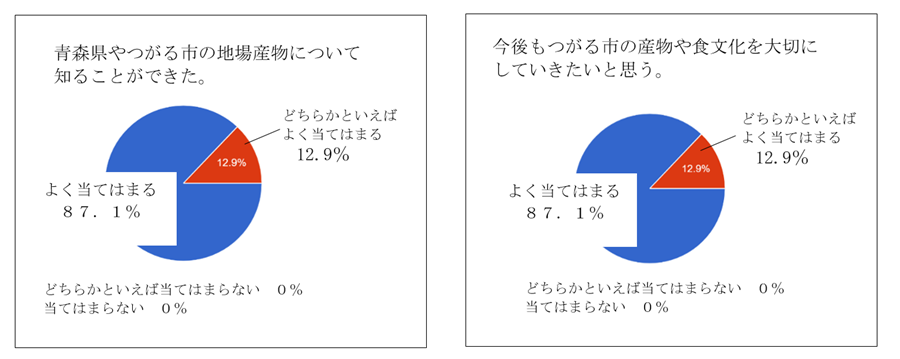

取組後、3学年を対象に行ったアンケート結果は次の通りであった。

アンケート結果から、生徒たちの地場産物や地産地消に対する理解が深まり、今後も地域の産物や食文化を大切にしたいと感じていることがわかった。また、自分たちで一から給食のレシピを作成したことで、給食や食に対する関心も高まったと考えられる。

自由記述には、「給食や家庭でのご飯はたくさんの人が関わっていることを知った。これからは感謝して、食べ残しや好き嫌いをなくしていこうと思った」「普段の食事は、簡単に作られているものじゃないことがわかった。一つ一つを粗末にしないで感謝を込めていただきたい」などの感想があり、食に対する感謝の気持ちが高まっていることがうかがえる。

さらに、「スーパーではできるだけ地産地消コーナーから買い物して、直売所の利用を家族にすすめたい」「もっとつがる市産の食材について知りたいし、給食に使われている食材にも注目したい。地産地消に努めて農家の人を応援したい」などの意見があった。地産地消を実践しようとする意欲や、つがる市の食の魅力を他の人に発信したいという姿勢が見られた。

終わりに

今回の取組は、前年度末に先生方に教科と関連させた食育について相談したことがきっかけで始まった。食育は単発的な指導になりがちなため、今回のように各教科と関連づけた形で実践することの重要性を感じた。栄養教諭だけでは実践できなかった取組であるため、日ごろから教職員との密な連携や、食に関する話題を発信し続けることの大切さを改めて実感した。

今後も栄養教諭として、生徒が食に興味をもち、生涯にわたって健康な食生活を実践していけるよう、学校・家庭・地域と連携しながら食育の推進を図っていきたい。

授業の展開例

・自分たちの住む地域の魅力や強みは何?

・インタビュー訪問で学んだことを踏まえて、話し合ってみましょう。

久保 真彩

つがる市立木造中学校 栄養教諭(栄養教諭3年目)

学校給食を「生きた教材」として活用した食育の取組に努め、子どもたちが将来も健康な食生活を築いていける土台づくりができるよう、日々頑張っていきたいと思います。

藤本勇二(ふじもと ゆうじ)

武庫川女子大学教育学部 教授。小学校教諭として地域の人に学ぶ食育を実践。文部科学省「食に関する指導の手引き」作成委員、「今後の学校における食育の在り方に関する有識者会議」委員。「食と農の応援団」団員。環境カウンセラー(環境省)。2010年4月より武庫川女子大学文学部教育学科専任講師。主な著書は『学びを深める 食育ハンドブック』(学研)、『ワークショップでつくる-食の授業アイデア集-』(全国学校給食協会)など。問題解決とワークショップをもとにした食育の実践研究に取り組む「食育実践研究会」代表。'12年4月より本コーナーにて実践事例を研究会のメンバーが順次提案する。

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育リポート」の最新記事

教育イベントリポート

教育イベントリポート 授業実践リポート

授業実践リポート 教育リサーチ

教育リサーチ

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望