学校の風通しを良くする情報発信と"役割シェア"のススメー「自走する教員集団」を育てるための実践と仕組みづくりー(第2回)

多くの学校、特に規模の大きな組織では、学年や教科、あるいは分掌ごとに教育活動が個別化し、教員間の連携が希薄になることは、共通の課題ではないでしょうか。私は、「同じ時間、同じ場所で、共通の教育目標の実現に向けて協働している」という意識を教員集団でいかに育むかに着目し、情報共有のあり方を意識して実践してきました。

今回は、私自身が学校全体の風通しを良くするために行っている2つのアプローチのうち、前回の「情報共有」に続き、外部との関係性を活かした「役割のシェア」とその目的について、自身の経験や実践例を交えてお話しします。日々の実践のヒントになれば幸いです。

花園中学高等学校 社会科教諭 伏木 陽介

【実践】 外部の風を取り込み、「役割」をみんなでシェアする

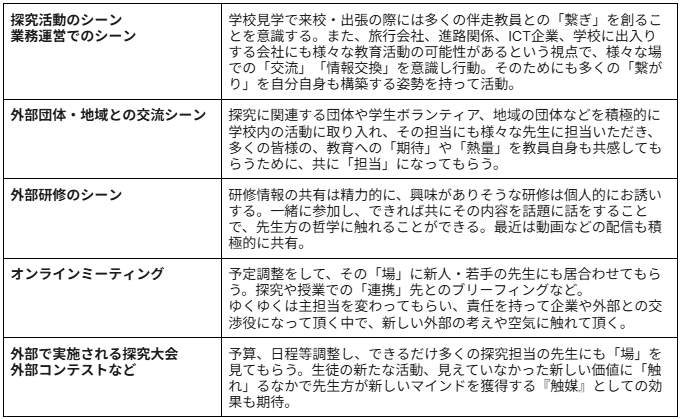

学校の中だけで閉じず、外の社会とつながることは、学びを豊かにする上で不可欠です。しかし、その役割が特定の教員に偏ってしまうことも少なくありません。私自身、探究活動なども含め、さまざまな活動で「役割のシェア」を意識してきました。

総合的な探究の時間での伴走などで、これまで多くの企業や地域の方々、研究者、そして全国の先生方などに出会う機会に恵まれました。皆さんは「子どもたちの役に立ちたい」という熱意にあふれ、その視点は、私たち学校教員の「当たり前」を良い意味で揺さぶってくれます。

特に、いわゆる学校内独自の文化といった「教員の論理」ではなく、実社会での経験に裏打ちされた方々が子どもたちに寄せる思いに触れることは、私たち教員に多くの示唆を与えてくれます。

自分自身、この「交流」を介して、具体的な手法やプログラムの教示はもちろんのこと、「自分以外にも現在の教育に問題意識を持って、取り組みを進めている教員や、教育に志や期待感を持つ方々が社会には多くいる」ことを確認し、日々、教育活動をブラッシュアップする上での大きな原動力になっています。

ただし一方で、この関係性を「自分限り」にしないことが、学校全体の「地熱」を上げていく上で非常に重要です。大切なのは、その貴重な出会いや関係性を自分一人で抱え込まない(独占しない)ことです。

「この方のお話は、きっと理科の先生方が聞いたら面白いだろうな」

「この企業の取り組みは、あのコース・学年・分掌の先生が目指す学びにぴったりだ」

「この思いを、職場の先生方に新しい価値として伝えたい」

そう感じたら、積極的にその先生方へ「つながり」を「おつなぎ」する工夫をすることが大切だと考えています。

もちろん、少し手間はかかります。しかし、こうした「輪」を広げていくことが、「一部の人が頑張っている」という状況をなくし、学校全体が外部の刺激を受ける土壌を育むことにつながります。そして、その「輪」を介して広がる、「価値を共有できる場」を校内に「点」ではなく「面」で増やすことが、学校自体の新たな展開につながるでしょう。

そのような、相互に「おつなぎ」するタイミングを図るためにも、日頃から同僚の教育活動に関心を持って、アンテナを張ることが大切です。その一助として、前回紹介した「かわら版」のような情報共有ツールが生きてきます。

さらに一歩進んで、外部の方との連携における連絡役や担当を、他の先生に思い切って委ねることも重要です。

たとえば、私たちの学校には、中学3年生の一貫コースに「ミッションチャレンジ」という探究プログラムがあります。これはさまざまな企業と連携し、1年間かけて企業からいただいたミッションに生徒と探究担当教員が一緒に取り組むものです。この授業における企業担当者との打ち合わせや内容調整といった役割を、これまで関わりの薄かった先生にも担ってもらうのです。

もちろん、最初は担当する先生も不安でしょうし、委ねる側にも責任とプレッシャーがあるかもしれません。特に教科学習のように、あらかじめ型が決まったものを渡せるわけではないのが実情です。しかし、責任や立場は、人の理解と成長にとって最大の機会です。

実際に担当した先生は、企業や外部の方々の熱意や考えに直接触れることで多くを吸収し、その経験を自身の学級運営や授業、生徒指導に還元していきます。また、教科学習とは異なる「伴走する」姿勢や、「ティーチャー」ではなく「コーディネーター」「ファシリテーター」として生徒と向き合うことの大切さを再認識するきっかけにもなるはずです。

もちろん、多忙な中で新たな役割をお願いすることに、ためらいを感じるかもしれません。しかし、全てを丸投げするのではなく、「この企業の方との最初の挨拶だけ、ご一緒しませんか?」「この打ち合わせの際に一緒にいていただけませんか」といった小さな形でのシェアから始めることもできます。その小さな一歩が、新たな環境を提示し、結果的に日々の業務に新たな視点や活力を与えてくれることも少なくありません。

こうした考えから、私はある程度「仕組み」ができ上がった際には、若手の方など、未経験の先生にも積極的にその機会を「共有」するよう努めています。外部との連携窓口を特定の教員が固めるのではなく、多くの教員が関わる仕組みをつくること(その意味で理想はバディ制です)、それが、先生方一人ひとりにとっての新たな学びの機会となり、結果として教員集団全体の力を高めていくと、私は信じています。

実際に、最初は恐る恐る役割を引き受けた若手を中心とした先生方が、今では自ら新たな連携先を開拓し、生き生きと生徒と活動する姿を見せてくれています。

筆者作成

【まとめ】 「待ち受けず」「自走」する教員観を持って実践しよう

今回紹介した実践は、特別な機材や予算がなくても始められることばかりです。大切なのは、少しだけ勇気を出して、職員室で共に働く学年や教科、分掌の垣根を越え、情報を発信・共有し、役割をシェアしてみよう、という意識と小さなアクションだと感じています。

前回の特集では「発信」、そして今回は「外部とのつながり」を中心に考察してきました。これらの活動は、日常的なマインドセットとそれに伴う小さな活動の蓄積が大切だと思います。

また、見方を変えれば、これらの行動の基層にある考えには、「自ら課題を見つけよう(教育・学校が置かれている状況)」「アクションしてみよう(できるところからの相互の活動)」「失敗を恐れずに取り組み、その中から新たな克服策を考えよう(実践の中で軌道修正を図る)」といった、私たちが普段から子どもたちに授業や学校の活動、探究などで求めている姿勢と共通する部分が多くあります。

子どもたちに求めている点を、私たち大人自身が活動の中で実践できているか。自戒を込めて常に問い直し、活動したいと考えています。子どもたちに求める価値と、自分たちの行動の指針となる価値が異なることは、最終的には克服しなくてはならないと感じるからです。

「雨垂れ石をうがつ」の言葉のように、この小さな実践の蓄積が、きっと先生方自身を、そして子どもたちを取り巻く学びの環境を、より豊かなものにしていくと信じています。

伏木 陽介(ふせぎ ようすけ)

花園中学高等学校 社会科教諭/中高一貫(ディスカバリー)コース統括・ICT担当、東西探究交流会代表

長年にわたり、探究学習のプログラム策定や実践に携わってきました。

学校や授業の改革には何が必要かを考え、現場でのチーム作りや実践を重ねております。

また、大学などの「学術知」を中高の教科指導とどう結びつけるかを追求し、共通テストの分析やICTとの接続等の教材開発に取り組んでおります。

こうした経験を活かし、未来の学びの創造に貢献したいと考えています。

同じテーマの執筆者

-

京都教育大学付属桃山小学校

-

福岡工業大学附属城東高等学校 教務主任

-

北海道札幌養護学校 教諭

-

元徳島県立新野高等学校 教諭

-

栃木県河内郡上三川町立明治小学校 教諭

-

京都教育大学附属特別支援学校 特別支援教育士・臨床発達心理士・特別支援ICT研究会

-

大阪市立堀江小学校 主幹教諭

(大阪教育大学大学院 教育学研究科 保健体育 修士課程 2年) -

大阪市立放出小学校 教諭

-

長野県公立小学校非常勤講師

-

浦安市立美浜北小学校 教諭

-

東京都東大和市立第八小学校

-

東京学芸大学附属大泉小学校 教諭

-

尼崎市立小園小学校 教諭

-

千代田区立九段中等教育学校

ご意見・ご要望、お待ちしています!

この記事に対する皆様のご意見、ご要望をお寄せください。今後の記事制作の参考にさせていただきます。(なお個別・個人的なご質問・ご相談等に関してはお受けいたしかねます。)

この記事に関連するおススメ記事

「教育エッセイ」の最新記事

アグネスの教育アドバイス

アグネスの教育アドバイス 映画と教育

映画と教育 震災を忘れない

震災を忘れない

この記事をクリップ

この記事をクリップ クリップした記事

クリップした記事 ご意見・ご要望

ご意見・ご要望